Früher habe ich schnell, leicht und gern telefoniert. Nicht wie meine Mutter damals noch: Auf das Stühlchen neben dem Telefontischchen setzen, aus dem Telefonverzeichnis die Nummer der Cousine suchen, der sie nach ihrem Gefühl einen Anruf schuldet. Die Drehscheibe drehen, warten. Dann die Meldung von der anderen Seite. Der Rücken meiner Mutter strafft sich, ihr Gesicht hellt sich auf, ein Lächeln eilt der fröhlichen Meldung voraus: “Ja, hier ist die Tilly! Wie geht es dir denn? ich wollte schon lange mal anrufen…” Dann werden die Dinge besprochen, die sonst Thema am Gartenzaun sind. Meine Mutter schaut beim Erzählen aus dem Fenster, macht lebhafte Handbewegungen, legt den Kopf schräg, während sie zuhört, überschlägt die Beine, weil es ja noch etwas dauert, auch ruhig dauern kann. Gemütlich ist es nicht am Telefontischchen; aber es ist ihre Auszeit, die sie zu genießen entschlossen ist. Irgendwann steckt mein Vater seinen Kopf durch die Tür, sagt nichts, guckt nur, macht die Tür wieder zu. Das Signal ist klar. “Also Gudrun, ich muss dann mal die Kartoffeln aufsetzen! War schön, dass wir miteinander gesprochen haben!”

Wie hätte sie das Gespräch beendet, wenn mein Vater nicht mit missbilligenden Blicken interveniert hätte? Vielleicht hätte sie trotzdem gesagt: “Ich muss dann mal die Kartoffeln aufsetzen.” Oder eine andere Abberufung ins Spiel gebracht. Sie hätte sicher nicht gesagt: “Also liebe Gudrun, das reicht jetzt mal für heute” oder so.

Als meine Mutter nach dem Tod meines Vaters über viele Jahre allein lebte, hat sie ab und zu Menschen angerufen, um mal eine Stimme zu hören, wie sie sagte. Die Telefonpartner haben die Gelegenheit gerne benutzt, meine Mutter mit ihren Alltagssorgen und -klagen zu überschütten; sie hat vergeblich gewartet, dass sie mal mit Erzählen dran ist. Ein Gesprächspartner hat, nachdem er sich gehörig entleert hatte, regelmäßig mit der Feststellung geendet: “Jetzt haben wir uns ja alles erzählt.” So hat meine Mutter tatsächlich eine Stimme gehört – aber mehr auch nicht.

Wie fängt man ein Telefongespräch an, wenn der Anlass nicht evident ist? Aber viel problematischer finde ich: Wie hört man es auf, wenn es einem reicht?

Früher habe ich wie gesagt schnell, leicht und gern telefoniert. Das lag daran, dass es zu meinem Beruf gehörte. Anfragen, Nachfragen, Recherchen, Verabredungen – das journalistische Handwerkszeug. Die Nummer aus dem „Öffi“ (hieß es nicht so?) raussuchen, auf die Schreibtischunterlage kritzeln für den Fall, dass besetzt ist, die Nummer eintippen, den Hörer zwischen Ohr und Schulter einklemmen, dabei schonmal den Block aufschlagen. Das Anliegen wird vorne und hinten in Floskeln gekleidet, die ohne nachdenken zu müssen rausflutschen. Beim Zuhören werden Notizen oder auch nur Kritzeleien gemacht; dabei kann man selbst lange Informationsvermeidungsgespräche über sich ergehen lassen. Man bedankt sich, verspricht, bei Unklarheiten noch einmal anzurufen. Auflegen und vergessen.

Das berufliche Telefonieren färbt auch auf das private Telefongespräch ab. Ein Dispatcher in einer Spedition, in der ich mal gejobbt habe, beendete seine Gespräch immer mit einem hanseatisch gedehnten “Iiis klaa?”. Das tat er auch, als er mich anrief, um mir zum Geburtstag zu gratulieren. Natürlich war ich zu höflich, um nachzufragen “Was jetzt genau?” Andere Viel-Telefonierer fragen zum Schluss grundsätzlich “Verbleiben wir so?” Verbleiben kann man immer, auch privat und persönlich, bis ins intimste Verhältnis rein.

Ich hatte auch ohne diese Büroklammer-Formulierungen viele Jahre kein Problem, in einem privaten Gespräch zum Ende zu kommen; ich war geistesgegenwärtig und elastisch. Es gab immer was zu reden, solange die andere Seite reden wollte und ich nichts dringendes Anderes zu tun hatte. Das hat sich irgendwie abgebaut, wie Muskeln, die nur noch wenig benutzt werden. Das Phänomen wird übrigens als “Telefonphobie” erforscht und scheint tatsächlich eine Frage der sich ausbreitenden Gewohnheiten zu sein, die wiederum an die Möglichkeit neuer Kommunikationsformen gebunden sind.

Jetzt telefoniere auch ich ungern. Ich will nicht, dass man mir meine jeweilige Verfassung anmerkt, habe manchmal regelrecht Angst, auch bei absolut harmlosen Gesprächen. Was soll ich sagen, wie soll ich anfangen, wie klingt meine Stimme, klingt sie nicht verlegen oder gar unsicher? Viele Angerufene oder Anrufende fallen ja in einen Redefluss, wenn sie nicht recht wissen, was sie sagen sollen. Wie verberge ich da meine Langeweile oder meine Ungeduld? Oder wie bring ich mich selbst ins Gespräch, ohne ruppig zu unterbrechen? Und bin ich auf die Frage: „Wie geht’s dir denn?“ überhaupt vorbereitet? Wie komm ich schließlich aus dem Gespräch wieder raus?

Meinem Freund C. fällt nach den letzten „Also bis dann“, „Machs gut“, Grüß schön“ immer noch was ein, eine ganz wichtige Frage, die einen neuen Gesprächsabschnitt eröffnet, von unübersehbarer Länge, in dem ich mich erklären oder Geständnisse abwehren muss. Bei meiner Freundin O. ist vorher nie klar, ob sie nur kurz was mit mir klären will oder ob sie sich vorgenommen hat, mir Zeit zu widmen. In beiden Fällen führt eine falsche Einschätzung zu krassem Fehlverhalten meinerseits, das Kränkungen verursacht, die wiederum die nächsten Telefongespräche noch komplizierter machen.

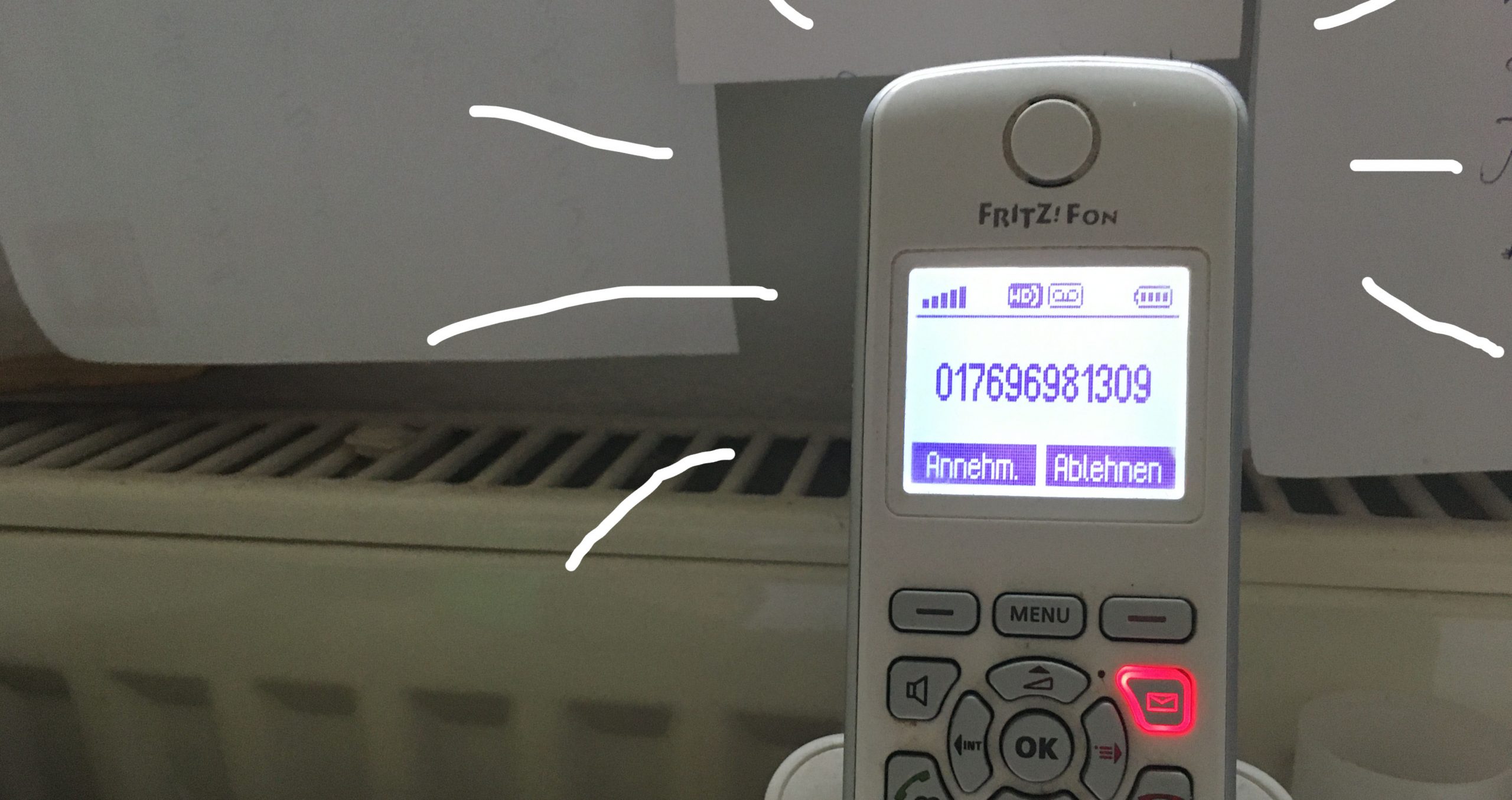

Hilfreich ist da die moderne Telefontechnik, die mir anzeigt, wer gerade anklingelt. Da kann ich den Apparat auch schon mal läuten lassen. Ich bin halt nicht da oder das Telefon liegt woanders. Sollen sie eine Nachricht hinterlassen, oder noch lieber eine SMS.

Die SMS habe ich lieben gelernt. Der Reichtum an möglichen Variationen, um in ein paar kargen Wörtern z.B. mein Kommen anzukündigen oder ein Treffen abzusagen. Ich formuliere im Verborgenen, fix hingeklickert oder lange überlegt; das sieht man der Message später nicht an. Mal bin ich knapp, mal blumig-witzig, mal sachlich, mal ironisch. Eine Nachfrage oder eine nicht erwartete Antwort kann ich erstmal liegenlassen ohne zu reagieren.

Aber am liebsten schreibe ich Emails. Mal SMS-knapp, aber meistens ausführlich, gelegentlich ausschweifend. Ich komme vom Thema bzw. vom Anliegen ab, belaste den Empfänger, die Empfängerin mit meinen derzeitigen Erlebnissen und Erkenntnissen. Da müssen sie mal zuhören! Wenn ich Glück habe, knüpfen sie in ihrer Antwort an. Wenn nicht, macht das auch nichts, denn ich habe mich ausgedrückt, bin meinen Gedanken in verbalisierter Form selbst begegnet, habe mich mir kenntlich gemacht. Und der große Vorteil gegenüber materiellen Post-Briefen, die ich früher auch viel geschrieben habe, ist, dass ich meine Mail noch habe. Es heißt zwar, dass in meinem Email-Programm im Ordner „Gesendet“ eine Kopie meines Schreibens liegt. Aber in Wirklichkeit ist dies das Original; die Kopie ist beim Empfänger. Ich lasse also den Adressaten an meinen Gedanken teilhabe, ich entledige mich ihrer nicht, indem ich sie auf Nimmerwiedersehen versende.

Briefe, die ich erhalten habe, habe ich über Jahrzehnte gesammelt. Manchmal blättere ich sie durch und versuche dabei zu rekonstruieren, worauf sie antworten. In ganz wichtigen, heiklen Fällen – Eltern- oder Beziehungsangelegenheiten – habe ich meinen eigenen Brief kopiert und ihn mit abgeheftet. Aber das war dann wirklich die Kopie. Und die Tatsache, dass ich sie angefertigt habe, war schon ein Ausdruck meiner mangelnden Selbstgewissheit, wie ein Beweisstück, das ich nicht aus der Hand geben darf.

Nein, Emails sind die Kommunikationsform meiner Wahl. Sie bleiben bei mir, sind gleichzeitig ein Fenster, das ich zum Anderen öffne. Sie haben Substanz: die Wörter und Sätze stehen da, können wieder und wieder gelesen werden, können so oder so interpretiert werden, müssen unter Umständen auch sich zu rechtfertigen bereit sein. Trotzdem kann ich mich, im Gegensatz zum Telefongespräch, bis zu einem gewissen Grad darin inszenieren, und das in aller Ruhe. Sie bleiben mir, im gegensatz zu SMS, als ein Archiv meines Lebens erhalten. Und die verräterische Arbeit an der Formulierung, sichtbar in Krakelschrift, Durchstreichungen oder Ergänzungen, wie im Brief, sind für immer getilgt.

Das Problem mit dem Ende jedoch bleibt. Wann ist es zuende? Wie komm ich zum Ende? Man kann ja auf den Schluss ganz verzichten, zu abrupten freundlichen Grüßen kommen. Das ist nicht nur unelegant, es auch eine Zumutung der Adressatin gegenüber: erst ins Vertrauen ziehen, bei was auch immer, dann plötzlich: Und Tschüss und weg!

Also ein Ende muss her, letztlich das gleiche Problem wie beim Telefonat („Ich muss mal die Kartoffeln aufsetzen!“) oder Briefschreiben („Der Brief muss in den Kasten, es wird gleich geleert!“) Ein organisches Ende hat die Landadelige Frau von Friedland in ihrem Schreiben an den Agraexperten Albrecht Daniel Thaer gefunden: „Bin in Eile – die Pferde sind angeschirrt!“