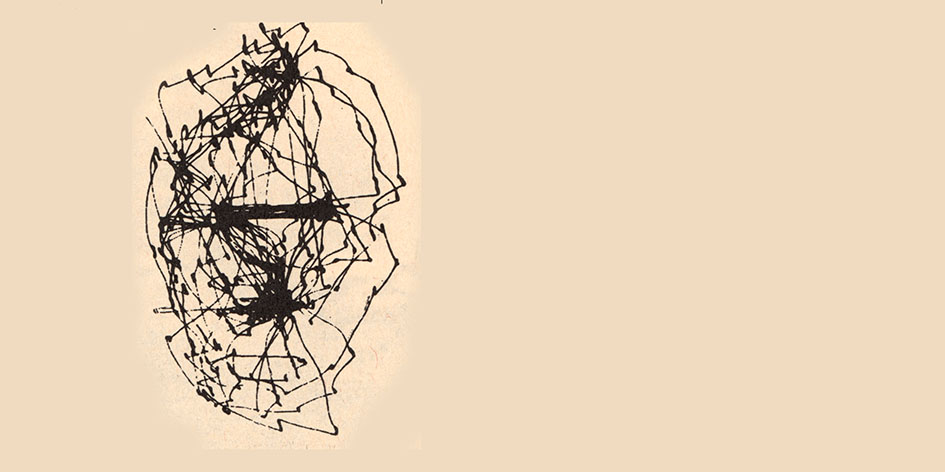

Das Bild stammt aus dem Buch „Geschichte und Eigensinn“ aus dem Jahr 1981 von Oskar Negt und Alexander Kluge. Es zeigt die Bewegungen der Augen auf einem betrachteten Gesicht. Man sieht deutlich, wie der Blick von einem Auge ins andere wechselt, zwischendurch über die Nasenspitze zum Mund heruntergleitet und auch mal die Kontur abtastet oder am Haaransatz hängenbleibt.

Das angeschaute Gesicht ist in diesem Fall kein leibhaftiges Gegenüber, sondern ein Bild, das dem Probanden / der Probandin vorgelegt wurde. Möglicherweise würden die Augenbewegungen in einem Gesicht, das kein Objekt ist, sondern den Blick erwidert, eine andere Spur hinterlassen. Und welche, das hängt von dem Verhältnis der beiden sich Anschauenden ab.

Es gibt ein freundliches Durchstreifen des zugewandten Gesichtes; es gibt ein sich Versenken im gemeinsamen Gefühl; es gibt aber auch Blickduelle – man starrt seinem Gegenüber in die Augen, hält seinem Blick stand. Das ist ein kribbeliger, waghalsiger Moment, ein Hochseilakt. (Nein, nicht weggucken! Nicht als Erste!) Den Bick zu senken, ist ein Zeichen von Unsicherheit oder Schuldbewusstsein oder Unterlegenheits-Gefühl. Jedenfalls eine Niederlage. Es ist wie Ringen oder Armdrücken. Eine Rangordnung wird dadurch festgelegt – ein archaisches Relikt.

Der Untergebene darf dem Vorgesetzten nicht in die Augen gucken, nur durch ihn durch sozusagen. Einem Kind, das vielleicht lügt oder sich herausredet, sagt der Vater „Guck mich mal an!“ Im Blick, der sich den prüfenden Augen des Gegenübers offenbart, liegt etwas Verräterisches. Angst wird sichtbar, Anmaßung, Schuldgefühl, Schadenfreude, Neid, Missgunst.

Es ist erstaunlich, dass wir das so erleben, denn die emotionale Verfassung drückt sich viel stärker und direkter in den Gesichtszügen um den Mund aus. Er ist von Muskeln umringt, die ihn verräterisch, je nach Gemütslage, nach oben, nach unten, zusammen- oder in die Breite ziehen. Es leuchtet deshalb sofort ein, dass Menschen, die ihre spontanen Emotionen verbergen wollen – Amüsiertheit, Schadenfreude, Angst, Entsetzen – den Mund mit der Hand bedecken. Warum fühlen wir uns dann beim direkten Blickkontakt so ausgesetzt, so nackt? Vielleicht wegen der unangemessenen Intimität der Blickberührung?

Wenn es mir wichtig ist, meinem Gegenüber Souveränität und Gelassenheit zu signalisieren, wende ich einen kleinen Trick an: ich studiere seine oder ihre Iris, versuche, die Färbung und die Maserung zu erkennen. Ich schaue also nicht in die tiefen schwarzen Löcher bis auf den Grund der Seele, sondern haarscharf daran vorbei, was mein Gegenüber natürlich nicht merkt und mit dem Gefühl der Entbößtheit zurechtkommen muss.

Im Übrigen gibt es ja zwei Augen. Man sucht sich beim Blickduell eins aus, oder, was ich manchmal bei jungen Leute beobachte: sie fokussieren in irrem Tempo abwechselnd beide Augen des Gegenübers. Das ist dann schon nicht mehr Ausdruck von ruhiger Überlegenheit, sondern ein regelrechter Angriff, als wenn gleichzeitig der Blick aus dem rechten, wie aus dem linken Augen niedergekämpft werden soll.

Nun schiebt sich die technische Vermittlung dazwischen. Die Kamera blickt den Abgebildeten aus dem Off ins Gesicht. Sie ist das mächtige Gegenüber, das selbst nicht angeblickt werden darf. Sowohl beim Spielfilm wie beim Dokumentarfilm dürfen die ProtagonistInnen nicht in die Kamera gucken; das gäbe den ZuschauerInnen später das Gefühl, durch den direkten Blick als VoyeurInnen entlarvt zu werden („Komm raus, ich hab dich gesehen!“) Um diese Peinlichkeit zu verhindern, werden bei Interviews die Fragen stellenden JournalistInnen in einem bestimmten Winkel neben der Kamera positioniert; sie bieten sich als adressierbares Gegenüber an und bringen den/die Interviewte in ein gefälliges Halbprofil.

Es gibt Ausnahmen, z.B. beim Cinema Verité, wo die Kamera selbst als gleichberechtigter Protagonist auftritt und zum Blickwechsel herausfordert. Es gibt auch pointiert eingesetzte Momente im Spielfilm, in denen der/die Darstellerin die Spielebene verlässt und sich mit direktem Blick an die Zuschauenden wendet, also eben nicht an die Summe der Zuschauenden, sondern an jeden und jede Einzelne („Ja, du bist gemeint!“) Da macht übrigens auch die Bundeskanzlerin bei ihren mahnenden Ansprachen direkt ans Volk. Sie spricht in die Kamera, sie meint nicht das gesammelte Volk; nein, sie meint DICH, ja, genau DICH!

Der Blick der Kamera kann zerstören, wenn er auf sich selbst trifft. In einer anderen technischen Ära richteten boshafte Kameraleute das Objektiv auf den externen Monitor, der das Kamerabild widergibt. Der Monitor zeigt also das Bild, das die Kamera sieht – und wiederholt es in einem unendlichen Spiegelungsprozess, sodass zum Schluss nur noch ein grell leuchtender Punkt in der Mitte des Bildschirms ist. Für die alten Elektronenstrahl-Monitore war das der Tod durch Einbrennung; den modernen digitalen Bildschirmen macht das nichts mehr aus.

Das Kameraobjektiv, also das auf uns ruhende das Auge des Vorgesetzten, ist von einer ehrfurcht-gebietendem Apparatur zu einem winzigen unauffälligen Spion geworden, der überall angebracht werden kann und auch überall angebracht wird, ob an der Türklingel, dem Smartphone, dem Laptop oder einer Drohne.

Und nun also Corona. Wir sind mit Bedrohungen, Hochrechnungen und Aussichten konfrontiert, mit Vorschriften, Anweisungen und Ratschlägen – mal einleuchtend, mal widersinnig. Es ist ein großer gesellschaftlicher Tast- und Lernprozess, durch den wir uns alle irgendwie durchwurschteln – mal vertrauensselig, mal argwöhnisch. Wir müssen mit neuen Kommunikationsformen umgehen lernen. Masken tragen – vor einem Jahr noch, zumindest bei Demonstrationen, als Vermummung verboten, im Frühling als Schutzmöglichkeit eher belächelt, kurze Zeit später rehabilitiert, inzwischen vorgeschrieben. Ich habe eine kleine, feine Seidenmaske in einer Ku-Damm-Nebenstraße gefunden, eingesteckt und zuhause gewaschen. Sie war lachsfarben und anschmiegsam, wirkte nicht besonders effektiv, wurde von mir wie ein Feigenblatt getragen, einfach um den Vorschriften zu genügen. Die habe ich dann selbst wieder verloren und mir eine Seidenmaske nach dem gleichen Muster genäht, die aber besser bedeckt. Mittlerweile trage ich die hässlichen FFP2-Masken, die an uns ältere Menschen ausgegeben werden.

Auch an die Videogespräche und –treffen muss ich mich gewöhnen, wenn ich nicht ganz abgehängt werden will. Noch bringe ich kaum ein Wort heraus, höre aber zu und melde mich manchmal im Chat zu Wort. Die GesprächspartnerInnen sind nicht da, sie sind Fensterchen auf dem Bildschirm, in einem bin ich selbst zu sehen, aber nicht wie im Spiegel, sondern für mich seitenverkehrt, fremd und ungelenk. Die Blicke gehen kreuz und quer durch den virtuelle Raum.

Die neuen Blick-Spielregeln in Coronazeiten. In der direkten, der körperlichen Begegnung, in der U-Bahn, an der Kasse im Supermarkt, in der Schlange vor der Behörde, sind wir maskiert. Der Teil unseres Gesichtes, der Ausdruck unserer Gemütsverfassung ist, ist verdeckt. Wir können unseren Blick in aller Seelenruhe in die Augen unserer Mitmenschen senken, ohne als zudringlich oder indiskret dazustehen, denn erst der Mund würde darüber Aufschluss geben, ob wir unserem Gegenüber freundlich zulächeln oder es mit herrischen Blick niederzwingen wollen. Das ist interessant, denn es bedeutet, dass das unhöfliche Anstarren keine Aktion der Augen, sondern nur eine der Verbindung von Augen und Mund ist. Wie man sagt: mit offenem Mund anstarren.

In der maskenlosen, der virtuellen Begegnung beim Videoanruf oder –meeting dagegen ist es nicht möglich, sich anzusehen. Die Augen der GesprächsteilnehmerInnen und ihre Ersatz-Augen, also die Kameraobjektive am Laptop, bilden ein Luftkreuz, das Verwirrung stiftet. Ich meine, dem Gesicht, das mir auf dem Bildschirm zugewandt ist, in die Augen zu sehen. Tatsächlich sind diese Augen aber blind für mich; das dritte, das sehende Auge sitzt im oberen Rahmen des Laptops, also bezogen auf meine Wahrnehmung irgendwo im Haaransatz des Gesichtes vor mir. Meiner GesprächspartnerIn erscheint es dann so, als schaue ich ihr die ganze Zeit auf den Mund. Und ich nehme sie ebenso wahr.

Über der Maske können die Blicke sich zwar begegnen, aber nichts signalisieren, weil die Absicht im Verborgenen bleibt. Über das Videobild können sich die Blicke zwar suchen, aber nicht begegnen, weil das Medium sich dazwischenschiebt. Menschen, die den Blickkontakt suchen und ihn verfehlen, weil ihre Augen an seinem Vexierbild hängen bleiben…

Aus Liebesfilmen weiß ich, dass, zumindest im Film, der Blick auf den Mund der Moment vorm Kuss ist. Im Liebesfilm „Casablanca“ ist es anders: „Ich seh‘ dir in die Augen, Kleines!“, sagt der (übrigens 5 cm kleinere) Humphrey Bogart zu Ingrid Bergmann im Moment größter Gefühlsaufwallung, jedenfalls in der deutschen Synchronisation. Eine krasse Fehlübersetzung, meint Richard Schneider auf dem Übersetzer-Portal uepo.de. Im englischen Original heiße der Satz „Heres looking at you, kid!“, was ein alter Trinkspruch sei, der eher bedeute: Ich trink auf dein Wohl!, und mit einem Blick durchs erhobene Glas verbunden werde.

Durchs Glas! Erst in der Brechung erreicht der Blick sein Ziel.