Ich habe ein schönes Plätzchen vor unserem Südgiebel. Eine massige Hollywood-Schaukel − gefunden und neu beplankt − auf der ich gerne lese und in der Sonne schaukele. Ein schwerer Betontisch, den ich für meine Outdoor-Heimwerkeleien benutze. Ein Sonnenschirm, um darunter Kaffee zu trinken.

Der Südgiebel liegt zur Seite des Platzes, der mal Teil des großen, ehemaligen, mit Kopfsteinen gepflasterten Gutshofes war. Heute ist das Gemeinde-Grund. Bis zwei oder drei Meter von der Hauswand aus ist es noch Grundstück unseres Vereins, danach eigentlich öffentliches Gelände. Aber die Grenze ist unscharf; sie verliert sich irgendwo zwischen den von uns angepflanzten Büschen. Es gibt die Verabredung mit dem Bürgermeister, die paar Meter von der Gemeinde noch offiziell dazu zu pachten, damit das alles seine Richtigkeit hat. Dazu ist es aber bisher nicht gekommen.

Es ist ein Platz mit Aussicht. Links geht es zum Schloss und zum dahinter liegenden See, rechts ist der Eingang zu unserem Gutshof-Gelände. Weiter vorn ist der Schloss-Parkplatz. Den Platzbereich noch weiter rechts nutzen wir zum Parken unserer Autos, das machen auch die Tagesausflügler, die in den Schlosspark wollen.

Auf der Hollywood-Schaukel sitzt man nicht so sehr wie im Vorgarten, sondern wie in einem Straßencafé. Leute kommen vorbei – von rechts nach links, unsere NachbarInnen, die zum Baden gehen, von links nach rechts die, die von einem Spaziergang zurückkommen. Autos unserer MitbewohnerInnen, die wir natürlich alle kennen, fahren vorbei, auf dem Weg nach Strausberg oder Berlin. Oder entgegenkommende, über die man bei ihrer Annäherung spekulieren kann, ob es welche von uns sind oder Touristen, die neugierig in die Stichstraße zum Platz einbiegen, hier zögernd eine Runde drehen und dann zurück zur Hauptstraße fahren werden.

Oft bleibt jemand stehen, ein kurzer Wortwechsel oder ein kleines Gespräch ergibt sich. TouristInnen fragen nach dem Weg zum See, oder danach, was das hier ist. „Das hier“, damit ist der Gutshof gemeint, das 140-Meter lange, alte Backsteingebäude, das wir vor 25 Jahren ausgebaut haben.

Die Grenzen zwischen öffentlich und privat sind fließend. Es gibt keinen Zaun und keine Schilder. Zwischen den Büschen ist eigentlich noch öffentlich. Trotzdem, ein bisschen mehr Abstand der kleinen Sitzgruppe zum Straßenland wollte ich schon gern haben; hab deshalb die ein, zwei Meter vor den Büschen mit Findlingen abgepollert um anzudeuten, dass hier nicht gut parken ist. Das kam erstmal nicht so gut an, aber schließlich haben sich doch alle NachbarInnen und MitbewohnerInnen bereit gefunden, das als Bitte zu interpretieren, doch weiter rechts auf dem Parkstreifen ihre Autos abzustellen. Dort ist auch immer genügend Platz.

Die angedeutete Diffusionszone zwischen dem öffentlichen und dem privaten Raum erlaubt abgestufte Formen der Kontaktaufnahme. Von ganz außerhalb grüßen die Vorbeikommenden − wenn sie überhaupt herübersehen. Für einen Smalltalk treten sie über die unsichtbare, aber von den Steinen angedeutete Grenze hinweg. Und zu einem Gespräch oder einem Besuch kommen sie an den Steintisch, setzen sich eventuell auch und kriegen einen Kaffee. Wir gucken zusammen auf die PassantInnen und machen unsere Kommentare. Wie im Straßencafé halt. Wenn ich auf niemanden Lust habe, liege ich da, vertiefe mich in ein Buch ohne aufzuschauen, wenn ich Stimmen höre. Das hält die Kontaktaufnahme fern.

Gestern trete ich vor die Tür am Südseiten-Giebel. Ein riesiger, weißer Mercedes-Jeep hat dort angehalten. Ein Mann steigt aus. „Wieder einer, der den Weg zum See nicht findet“, denke ich. Er ist Mitte 50, hat an den Seiten ergraute, auf dem Kopf haselnuss-braun überfärbte, gekräuselte Haare. In der Hand hält er eine Broschüre. Der Mann steht schon zwischen den Büschen. Ich schaue ihn erwartungsvoll an und nehme mir vor, nicht unfreundlich zu sein. Er deutet mit der Broschüre in die Richtung unseres langen, etwas zurückliegenden Gutshofgebäudes. Ohne sich weiter mit Höflichkeitsfloskeln aufzuhalten, sagt er: „Eine Frage: steht das Gebäude dahinten leer? Oder was ist da drin?“ „Aha“, denke ich, „ein Investor auf der Suche nach Objekten!“. Mein Blick fällt auf das Kennzeichen: PM – Potsdam Mittelmark, Falkensee usw. Die Bonzengegend. Ein Bonze im Bonzenauto.

Es ist lange her, dass jemand so gefragt hat. Denn eigentlich sieht das Haus nicht mehr nach Leerstand aus, sondern nach prallem, blühenden Leben. In unseren ersten Jahren, als der ganze Trakt schon eine Weile unsere neue Heimat war, aber hier und da noch was rumlag, fragten TouristInnen öfter mal „Was wird denn das hier?“ Konten sie nicht sehen, dass es schon was war?

Ich bleibe höflich. „Da sind Werkstätten, Ateliers und Wohnungen drin“, sage ich und füge hinzu: „alles belegt“. Der Mann sieht allerdings nicht so aus, als wenn er eine Wohnung suchen würde, der kauft sich ganze Gebäuderiegel. Wahrscheinlich schlendert er gleich über den Hof und überlegt, ob es sich lohnt, ein Angebot abzugeben. Ich setze daher vorsichtshalb hinzu: „Das ist privat!“

„Na, ok. Danke!“ sagt der Mann und dreht sich zur Schlossseite nach links. Ich blick auf seine Karre und denke: „Nee, ne?!“ und frage dann: „Wollen Sie hier stehen bleiben?“ „Ja klar“, antwortet der Bonze. Ich bin immer noch höflich. „Dürfte ich Sie bitten, dort drüben das Auto zu parken?“ Der Mann schaut mich über die Schulter an. „Nein, wieso? Das ist öffentliches Straßenland, hier sind keine Halteverbotsschilder. Also kann ich hier parken!“ In mir richtet sich ein kleiner, spitzer Stachel auf, aber ich habe mich im Griff. „Das ist aber nicht sehr freundlich von Ihnen“, sage ich, „dort hinten ist ein großer Schlossparkplatz, hier drüben ist auch überall Platz; warum müssen Sie unbedingt hier stehen bleiben?“ „Weil das mein Recht ist“, trumpft er auf.

Da hat er recht; formal habe ich keinen Anspruch darauf, dass er seinen Bonzenschlitten aus meiner Optik entfernt. Ich versuche, ihn mit Freundlichkeit zu ködern. „Ich habe Ihnen doch freundlich Auskunft gegeben, warum können nicht auch Sie freundlich sein und mir den Gefallen tun?“ „Weil ich keine Lust dazu habe“, gibt er patzig zurück, „Wieso? Stört Sie mein Auto?“ „Ja“ sage ich wahrheitsgemäß. „Ihr Problem“, beendet er das Gespräch und geht Richtung Schloss davon. Nachbarin G. ist auf dem Weg zu den Mülleimern stehen geblieben und guckt erstaunt zwischen dem weißen UFO vor unserem Grundstück und dem haselnuss-braunen Besitzer hin und her. „So sind sie…“, sage ich resigniert zu ihr, aber laut genug, dass er es noch mitkriegt, „…die Potsdamer!“ Ich höre den Mann – Bonzen, Investor oder auch nur zu Geld gekommener, protziger Kleinunternehmer – verächtlich schnauben.

In den nächsten Stunden versuche ich, diese Begegnung zu verarbeiten. Was stört mich an dem Auto, wenn ich doch die Straßencafé-Situation sonst ganz nett finde? Was ärgert mich an dem Mann? Er ist mein Feind, weil er mit seinem Verhalten etwas angreift, was mir lebenswichtig ist. Gerade die Grauzone zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten ist ein kostbares Gut. Es ist die Zone, die durch gegenseitige Rücksichtnahme und Konzilianz gestaltet und erhalten wird. Ja, die Unschärfe drückt geradezu aus, dass es möglich ist, ohne Pochen auf Eigentumsansprüche und Verfügungsrechte miteinander zu existieren. Durch Menschen wie den Haselnuss-Braunen wird das zerstört. Ihr Auftrumpfen bringt auch mich zum Verhärten. Arschloch, blödes! Meine Contenance schmilzt dahin. Ich kann, auch wenn ich mich noch so sehr bemühe, den weißen, in der Sonne funkelnden Riesenjeep nicht einfach als ein blödes Angeber-Auto betrachten, sondern er erscheint mir als das fahrende Bollwerk zur Landnahme, das die Diktatur des Profit-Denkens bis in den letzten Winkel unseres arglosen Zusammenlebens vortreibt.

Aber zur Konzilianz gehört auch, nachgeben können. Warum kann ich seine Grenzverletzung nicht unterlaufen, indem ich die Grauzone etwas mehr in meine Richtung zurücknehme? Was steht da denn eigentlich auf dem Spiel? Lass ihn doch einfach! Wieso macht sich das Gefühl in mir breit, dass das der Anfang vom Ende wäre; dann nimmt er mehr und mehr. Erst steht der Panzer vorm Haus, dann müssen wir da raus! So fühlt sich das an.

Ich versuche zu koexistieren, indem ich mich mit einem Buch auf die Schaukel lege, immer darauf vorbereitet, dass der Schnösel gleich wiederkommt und ich ihn dann mit wohlwollendem Lächeln wegwinke. Er kommt aber nicht, und ich entspanne mich nicht. Ich suche Schutz in der Tiefe unseres Hauses. Abends, als es schon dunkel ist, steht der fette Jeep immer noch da. Was macht der Mann so lange im Schloss? Übernachtet der da etwa? Er hatte doch gar kein Gepäck? Ist er am Ende gar der neue Schloss-Eigentümer? Das wäre fatal.

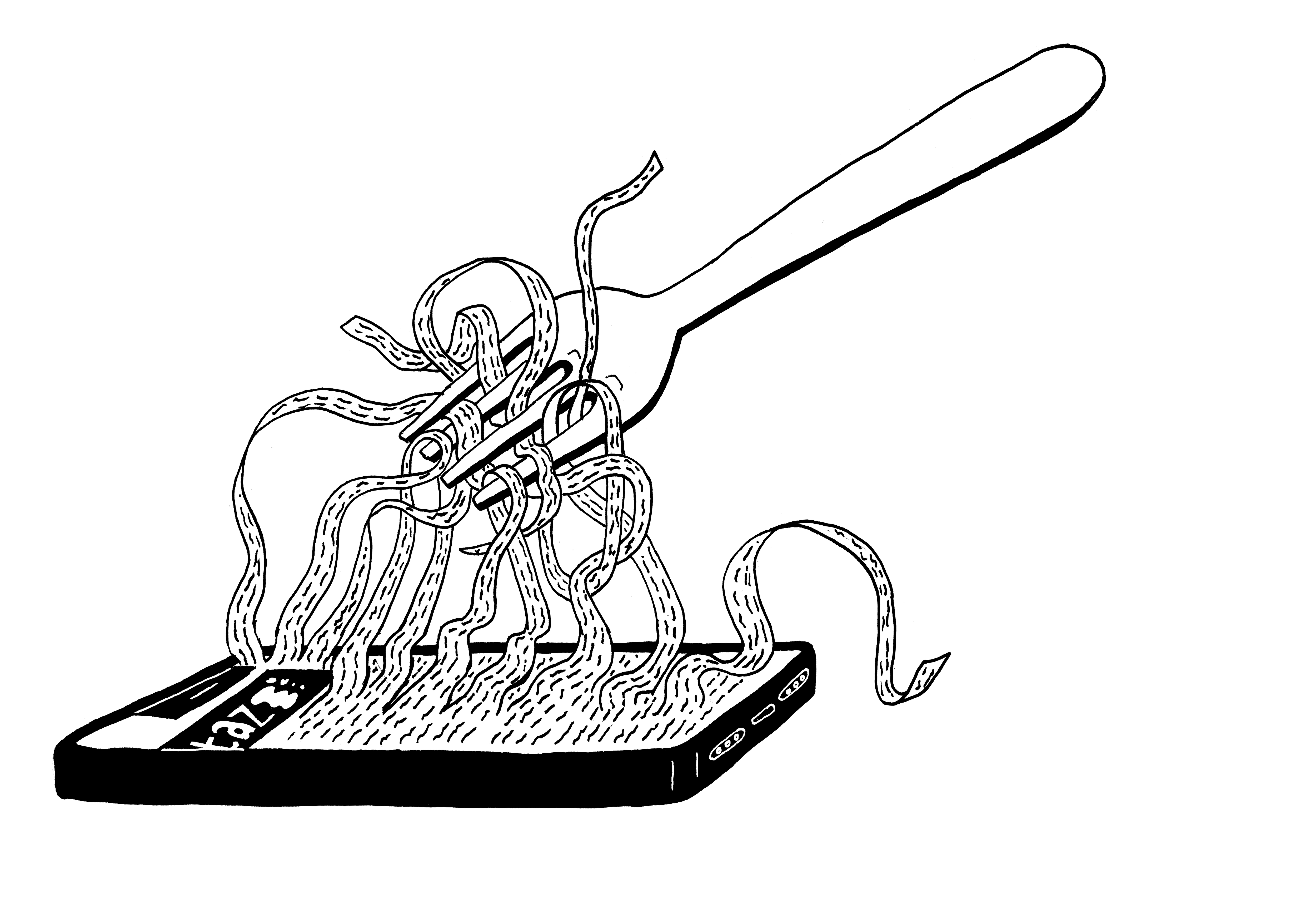

Der Schlitten bleibt ein Pfahl im Fleisch, eine Übergriffigkeit, fast wie eine Gewaltandrohung. Ich schlafe schlecht und träume, der Wagen würde am Morgen immer noch dastehen. Als ich aufwache, schaue ich als erstes. Wirklich, er steht noch da! Mitten auf dem Platz. Alle PassantInnen vom Hof zum See, vom Schloss zum Parkplatz, müssen um ihn herumgehen. Witzchen werden gemacht, Spekulationen angestellt. Ich verkrieche mich auf der anderen Hausseite, versuche, mich abzulenken. Aber es ist wie ein Juckreiz. „Nicht hinsehen!“ denkt man, und schon hat man doch hingesehen!

Mittags ist er dann doch irgendwann weg; ich hab‘s verpasst. Der Blick auf die Vorbeiflanierenden und die langsam cruisenden Touristenlimousinen ist wieder frei. Um meine Café-mäßige Unbefangenheit zurückzugewinnen, brauche ich noch etwas. Irgendwie klingt das Brummen der Autos nach Tieffliegern.