Der Zug fährt mit leisem Tuckern durch die slowakische Hügellandschaft. Es ist mehr ein leises Rappeln, denn der moderne Zug ist durchaus eilig unterwegs. Jetzt meldet die Anzeige 120 Stundenkilometer. Brünn oder Brno liegt hinter mir. Das Erste-Klasse-Abteil ist leer, bis auf mich. Ich fläze mich, verteile mich auf die Vierer-Sitzgruppe. Vom Iphone führe ich mir die Impromptus von Schubert ins Ohr. Draußen wird ein verhaltenes Licht von den gekräuselten Schleierwolken reflektiert. Die Bäume, die den Zug begleiten, zeigen sich in Pastelltönen des frühen Herbstes, nicht wie bei uns im Norden in farbiger Prächtigkeit, eher in chamois. Zerstörte, entnadelte Fichten stehen in Gruppen dazwischen und zeigen mit zerschrundenen Fingern in den Himmel. Eine Vergangenes und Zukünftiges umfassende Wehmut hüllt mich sanft ein. Ich denke an die Katze in jenem Roman, die sich nach einem Fußtritt zurückzieht, um ihren Schmerz zu genießen, wie der Autor formuliert. Ja, genießen! Der Genuss − die Gegenwärtigkeit von Schmerz, Wehmut, Trauer ist intensiver als die von Lust, Glück und Freude in all ihrer überschäumenden Flüchtigkeit. Natürlich fällt mir das bei Schubert ein.

Fritz Lehners Film über Schubert bildet diese Gefühlsintensität des melancholischen Schmerzes auf wunderbare Weise nach. Er hinterlässt eine Spur, die sich nur langsam verwischt und nach vielen Jahren noch spürbar bleibt. Dass Fritz Lehner der Autor, bzw. Regisseur dieses Filmes ist, diesen Hinweis verdanke ich B., mit dem ich vor ein paar Tagen im Wiener Kaffeehaus Prückel gesessen habe. Das schönste, sagt B. Sein zweites Wohnzimmer, sagt er. Mit den Kellnern ist er auf vertrautem Fuß, sodass sie im Wiener Schmäh mit ihm granteln. „Kann ich bitte noch einen kleinen Braunen haben?“, fragt B., nachdem unser Gespräch aus den ersten Floskeln zu einem anregenden Austausch gefunden hat. Der Kellner schaut mit gespieltem Zögern auf die leere Tasse: „Naa, i waas net…“ Natürlich bringt er gleich den kleinen Braunen. Wir reden weiter, über Fritz Lehner, über Filme im Allgemeinen und im Einzelnen, über die unerfreulichen Ereignisse am Gutshof. Ich habe in der Zwischenzeit mein Wurstel-Omelett heruntergekaut. Noch haben wir Themen. Der Kellner schaut vorbei. B. sieht auf seine Uhr und sagt: „Mittag ist ja schon vorbei, da kann ich doch wohl schon mal einen G’spritzten bestellen!“ Der Kellner nimmt die leere Tasse an sich und kontert: „Naa, erst wenns dunkel ist!“ Natürlich bringt er den G’spritzten. B. kommentiert vertraulich: „Das ist ja gut gefüllt!“. Der Kellner, schon weggedreht, warnt über die Schulter: „Aber need ois auf aamoi!“

Später bin ich noch in anderen Kaffeehäusern, die auch alle die besten sind. Der Bräunerhof, in dem, so sagt V., schon der Max Reinhard immer gesessen ist. Auch heute noch, jedenfalls immer sonntags, spielt ein dreiköpfiges Kaffeehaus-Orchester die beliebten Kaffeehaus-Stücke. Einen Versuch von mir, das zu filmen, wehrt einer der Herren Ober dezent, aber entschieden ab.

Vorher und nachher waren wir in der Albertina, haben uns erst die Bilder von Modigliani angesehen, dann die seiner Vorläufer und Zeitgenossen. Das macht Freude und aber auch müde, denn V. kennt sich aus mit Farben und Formen, nicht akademisch, sondern mit der Leidenschaft dessen, der selbst malt. Hier darf ich fotografieren und tue das recht wahllos.

Das Café CCI in der Seestadt Aspern behauptet nicht, eines der besten zu sein. Es ist ein Verschnitt von Club, Cocktailbar, Gaststätte und Café. So eines, das den Tag direkt mit der Happy Hour anfängt. Wir haben nichts anderes gefunden in dem weitläufigen, aber brandneuen Stadtteil im Norden Wiens. Wir haben uns Fassaden-Gestaltungen, Innenhof-Konzepte, Balkon-Variationen, Wegeführungen, Farb-Konzeptionen angesehen, darüber spekuliert, wie es sich hier wohl leben lässt. V. hat auf unaufdringliche Weise doziert, und ich habe intelligente Fragen und Bemerkungen beigesteuert. Nun sitzen wir zum Nachgespräch im CCI und werden von dem freundlichen Herrn Liu nach unseren Wünschen gefragt. Nein, Kuchen gibt es keinen. Etwas Kleines zu essen vielleicht? Höchstens einen Toast, wahlweise mit Käse oder mit Schinken und Käse! Der kommt dann auch, mit einem Klecks von Mayonnaise und Ketchup am Rand des Tellers. V. zeigt auf die weiße, leere Fläche und sagt: „Guck, ist doch schön, sogar ein Salatblatt haben`s dazugetan!“ Aber einen kleinen Braunen haben sie für ihn; ich nehme diesmal den G’spritzen, auf norddeutsch: Weißweinschorle. Er fließt mir weich rein und macht meine Argumentationslinien etwas fransig. V. störts nicht.

Im Sonnenwendviertel, einem anderen neu erbauten Stadtquartier kehren wir im schönsten Gebäude des Ensembles ein, dem komplexen Holzbau „Gleis 21“. Der kleine Laden scheint neben dem Café-Betrieb eine Art Treffpunkt des genossenschaftlichen Projektes zu sein, betrieben mit dem Charme des Unfertigen und mit dem Eifer des Anfangs. Wir sind die einzigen Gäste, essen Mohnstückchen und Apfelkuchen und ereifern uns über einen von V. verfassten Text, in dem es um die Architektur der Moderne, also um die Vorläufer des hier Verwirklichten geht. Als ich zahle, bedankt sich der junge Mann hinter der Theke für das interessante Gespräch, dem er lauschen durfte.

Der Zug fährt durch die böhmische Landschaft südlich von Prag, jetzt flammen die Bäume doch im satten Rot auf. Ob es an den Strahlen der schräg auftreffenden, untergehenden Sonne liegt, oder dass wir inzwischen weiter nördlich sind? Oder dass jetzt Schuberts C-dur-Quintett andere, entschiedenere Saiten aufzieht? Ich sollte nach draußen schauen, bevor die Landschaft in der Dunkelheit versinkt, und nicht auf den Bildschirm starren. Ein Baum, fast kahl, unter dem sich ein Teppich rot leuchtender Äpfel ausgebreitet hat. Ein Garten, in dem eine Frau Laub zusammenharkt, um es in eine Tonne zu stopfen. Der Mann steht daneben und telefoniert. Ein Fabrikgebäude mit schönem Fries aus roten Ziegeln. In der Ferne, am Fuß eines Hügelzuges, leuchtet ein langgezogener Industriekomplex weiß auf, und weiß sind auch die Rauchschwaden, die aus seinen Schornsteinen in den Himmel aufsteigen. Es ist das letzte Leuchten, das sich in die Weite verzogen hat. In der Nähe des Zuges wirken die Farben jetzt entsättigt und stumpf. Die vorbeifahrenden Autos haben ihre Lichter angemacht.

An einem Tag habe ich E. besucht; ich sollte vielleicht sagen: ich habe sie gesucht. E., mit der ich vor vielen Jahren eine kurze Begegnung voller Zuneigung hatte, hat sich vor drei Jahren das Leben genommen. Sie hat sich auf dem Wiener Zentralfriedhof aufgehängt. Mehr weiß ich nicht. Ich fahre also mit der Linie 71 zum Zentralfriedhof, dieser Stadt in der Stadt, mit dem pompösen Entree, ihrem protzigen Zentrum aus Sakralbauten, ihren sternförmig und im Karree verlaufenden Alleen, auf denen Fiaker verkehren, mit ihren alten und neuen Stadtteilen, den gutbürgerlichen Schafstätten und den herunter gekommenen Favelas. Wenn sie sich hier umgebracht hat, ob sie dann wohl auch hier begraben liegt? Grausam-groteske Vorstellung. In der Friedhofsverwaltung ist man zu Auskünften bereit. Ich sage den Namen und auf Nachfragen, dass sie nicht weiter berühmt ist, dass sie wahrscheinlich auch nicht auf dem jüdischen oder dem evangelischen Segment liegen wird. Der Sachbearbeiter findet sie tatsächlich. E.K.; gestorben mit 70 Jahren, im Januar 2018 beerdigt. Er druckt mir drei Blätter aus: eines mit den Angaben zur Person, einen Friedhofsplan mit Überblick und einen genauen Lageplan, in dem das Gab verzeichnet ist. Ich empfinde eine freudig erregte Ergriffenheit, die man Sentimentalität nennen könnte, gehe nochmal zum Eingang zurück, um eine Blume zu kaufen. Nein, ein herzförmiges Grabgesteck will ich nicht, auch keine edel aussehenden Rosen, die sich bei näherer Betrachtung als künstliche Erzeugnisse aus Stoff und Plastik erweisen. Ich wähle eine echte, langstielige, gelbe Rose mit roten Blatträndern. In den langen Alleen raste ich auf einer Bank und betrachte die Rose in meiner Hand. Nein, sehr natürlich ist sie auch nicht, mit diesem prachtvoll erzeugten Farbenverlauf der Blütenblätter und dem harten, langgezogenen, gerade gewachsenen, von seinen Dornen bereits befreiten Schaft, der irgendwie an die überlangen Hälse der Frauenbilder von Modigliani erinnert.

Tatsächlich finde ich mithilfe der Pläne ohne Mühe unter den Tausenden E.‘s Grab. Zwischen all den verschnörkelten Kreuzen wirkt die einfache Stele mit ihrem Namen beinahe sachlich. Ein vertrockneter Blumenstrauß liegt davor. Sie ist nicht vergessen. Auf der Stele sind kleine Steine abgelegt. Ist das nicht eine jüdische Sitte des Trauerns? War E. jüdisch? Na, egal eigentlich. Ich schaue mich auch kurz nach einem Stein um, unterlasse dann aber diese Geste der Cultural Appropriation. Stattdessen pflanze ich die semi-künstliche Rose neben dem Grabstein. Wegen des Modigliani-artigen langen, stabilen Stiels kann ich sie leicht im Boden versenken.

Prag liegt hinter uns; es war nicht golden, eher im bleiernen Dämmerlicht, ich hab nicht mal den Hradschin gesehen. Der Zug hat irgendwo gehalten und fährt jetzt weiter nordwärts, an der Moldau entlang. Letzte Lichter tanzen auf dem Wasser. Fließt es auch nordwärts, mit uns? Oder doch nach Süden, an uns vorbei? Ich kann‘s nicht sagen. Der Zug findet, an Wohnansiedlungen und Industriegeländen vorbei, immer wieder zum Ufer zurück. Jetzt kann man den Fluss nur noch ahnen, er verdoppelt die Lichter der Straßenlaternen und der Häuser in seinem Wasser. Und dann ist es dunkel. Ich sehe, wenn ich aus dem Fenster schaue, nur noch mein Gesicht, meinen Bildschirm, durch die Leselampe aus dem Dunkel herausgestochen und als Vorhang über die Fensterfront gelegt.

Im Café Goldegg treffen V. und ich uns zum letzten Mal. Das ist nun wirklich das allerbeste Kaffeehaus! Traditionsreich und voller Geschichte, ohne sich damit schmücken zu müssen. Und es ist voll, aber es gibt noch Platz für uns; was will man mehr? Sie wollen noch nicht mal meinen Corona-Persilschein sehen, den ich auch hier in vorauseilendem Gehorsam zücke. Ich nehme ein ausgiebiges Frühstück zu mir, V. nur seinen kleinen Braunen. Wir reden darüber, wie erstaunlich wir uns verstanden haben. Ich denke für mich: Ja, ich hab ihn verstanden, aber er mich auch? Wer versetzt sich in wen rein? Auf wessen Terrain kommt die Begegnung zustande? Aber darüber reden wir nicht, auch nicht über den jahrelang unsere Beziehung blockierenden Konflikt, stattdessen über die Beziehungsblockade mit unserem gemeinsamen Freund K. Vieles ist gesagt, und vieles ist nicht gesagt, und das kann man auch mal gut so lassen.

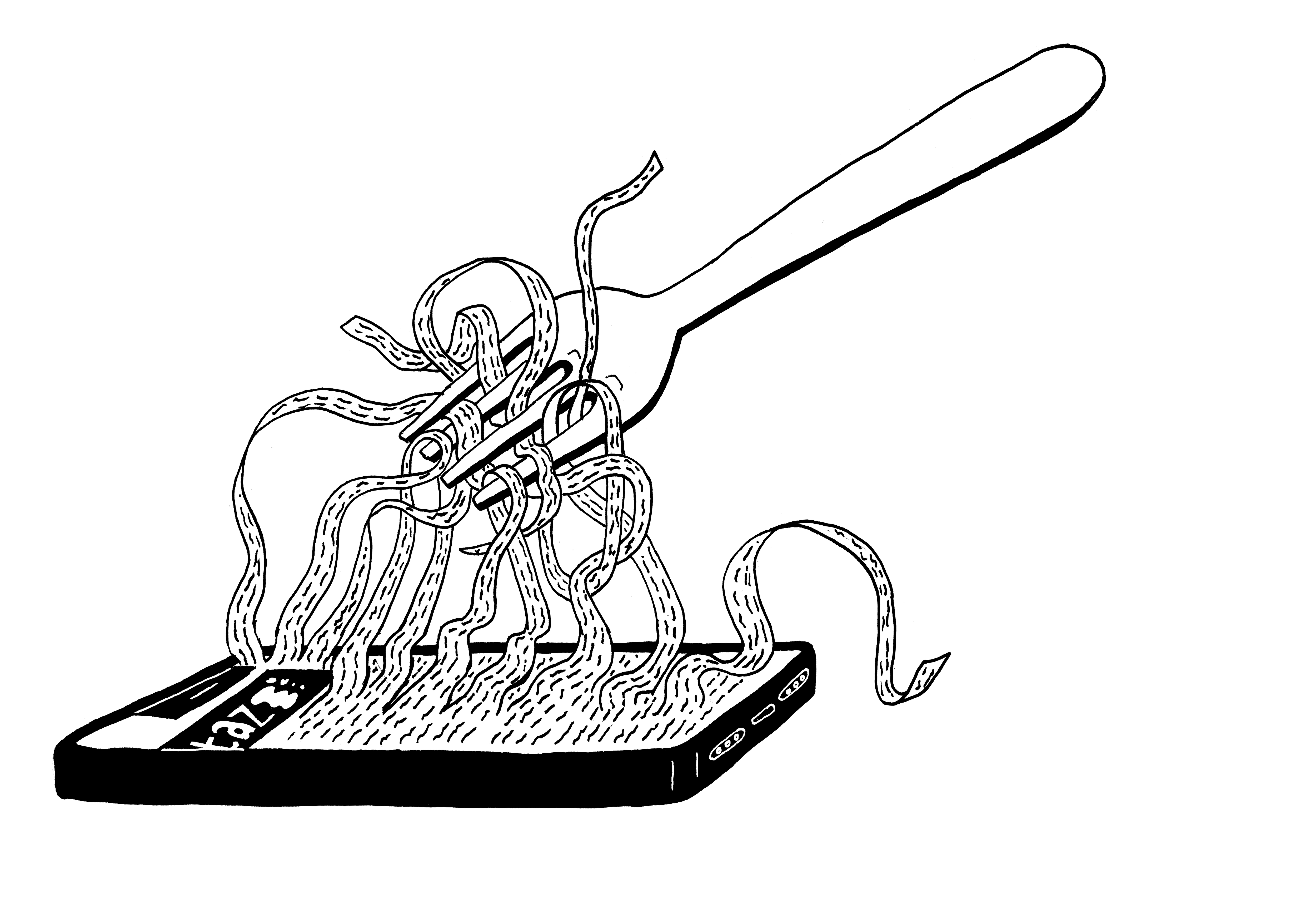

Bad Schandau, Dresden (Elbe nicht gesehen). Draußen ist jetzt nichts mehr außer gelben und weißen Lichtpunkten, die vorbeischwimmen. Dresden Neustadt, noch drei andere Städte, an denen der sogenannte Rail Jet hält. In Berlin Hbf werde ich eine halbe Stunde auf die S-Bahn warten müssen, eine Stunde S-Bahn fahren, hoffen, dass Thomas in Strausberg an der Bahn ist. Dann ankommen und mit Geduld die Fäden des Alltags wieder aufnehmen.