Ausländer. (Der Text ist unter dem Titel „Missliebige Ausländer“ am 9. April 2024 in diesem Blog erschienen.)

Autobiografie. Oder auch Memoiren. Berühmte Leute rühmen berühmte Leute. Erfolgreiche erzählen erfolgreich vom Erfolg. Ein Nachfassen des Marktes, wenn alles schon gesagt ist, aber eine Wiederholung des Gesagten immer noch gut verkäuflich. Prominente mit Ghostwriter und Koautor. Ist es nicht einfach ein eitles Genre, auch in der alten Bedeutung von eitel: vergeblich, nutzlos, sinnlos? Es wird Ausnahmen geben. Und natürlich rauscht das beste Buch an mir vorbei, wenn ich es zum falschen Zeitpunkt lese. Aber mich hat Goethes Dichtung sehr viel stärker beeindruckt und mir mehr über ihn verraten als seine Dichtung samt der Wahrheit dazu. Die gleiche Erfahrung mit Twain und García Márquez, ich gäbe mich jederzeit mit Tom Sawyer und Huckleberry Finn oder mit Hundert Jahre Einsamkeit zufrieden. Als Gegenbeispiel könnte ich Gorki anführen, dessen autobiographische Romane über seine elende Kindheit und Jugend ich bis zum Alter von zwanzig mehrfach verschlungen hatte, wirklich gar nicht übel, aber mit dessen übrigem Werk ich nie warm werden mochte.

Das Beispiel Gorki gibt einen Hinweis: Vielleicht ist es nicht in jedem Fall eine gute Idee, die Erfolgreichen ihren Weg zum Erfolg und von Erfolg zu Erfolg rekapitulieren zu lassen. Einem schönen Menschen beim Sonnenbad zuzusehen, ist trotz aller Schönheit der oder des Besonnten, auf Dauer nicht unbedingt unterhaltsam oder erhellend. Vielleicht ist, was Spannung in einen autobiografischen Text bringt, ein Verhängnis, so unentrinnbar, dass es das Zustandekommen des Textes eigentlich hätte verunmöglichen müssen. Dann wäre das Wunder des Entkommens das Subthema jeder gelungenen Autobiografie. Die Frage bleibt, was ein Verhängnis ausmacht. Bei Tschechow soll es eine Geschichte geben, in der es ein Furz ist, der einer Dame in einer Gesellschaft entfährt und der sie schließlich in den Selbstmord treibt. Die zweite Frage ist, inwieweit oder ob es überhaupt möglich ist, zu entkommen.

Wie auch immer, Oben, Mitte, Unten, auch das Autobiografische hat seine sozialen Orte, den der Prominenten, den der gemachten, gernegroßen Leute und den der verkrachten Existenzen. Die ersten haben die lukrativen Buchverträge, die zweiten gehen zu „Schreib dein Buch!“, bezahlen das Lektorat und drucken das Schmuckstück für die Bücherschränke der Verwandtschaft im Bezahl- oder Selbstverlag. Nur bei den verkrachten Existenzen ist nicht klar, was sie tun, das Scheitern verschlägt sie überall- und jede woandershin. Aber, darauf will ich hinaus, die Autobiografie muss für sie öfter eine naheliegende Gattung sein; Zeit ist Geld und sie haben in der Regel eben keins. Doch sich mit sich selbst zu beschäftigen, reduziert den Rechercheaufwand enorm. Ich muss nichts wissen, was ich nicht schon weiß, nichts anschauen, was ich nicht schon angeschaut, nichts lesen, was ich nicht schon gelesen habe. Autobiografisches Schreiben verlangt Disziplin wie regelmäßiges Yoga oder Joggen, aber wie die beiden Körperübungen verlangt es kaum Equipment und Installationen drumherum; der eigene Körper und der Erdboden, die eigene Erinnerung und ein Schreibgerät. Wenn Gesellschaften, in denen der allgemeine Bildungsstand hoch ist, in die Krise geraten oder sich im Niedergang befinden, wird das, folgere ich, regelmäßig eine Flut, vermutlich oft vorzüglicher oder wenigstens interessanter, autobiografischer Texte mit sich bringen: Versuche, zu entkommen.

(Den folgenden Abschnitt habe ich bereits einmal als Ergänzung zu meinem Blogbeitrag vom 07.07.2024 benutzt:)

Babyboom. Ich bin der Meinung, dass wir zeitweise 41 Kinder in der Grundschulklasse waren. Das kann täuschen, aber auch 35 wären noch sehr viele gewesen. Weniger als 32 waren wir auf keinen Fall. Der Klassenraum ist mir, verschwommen, noch präsent, vor allem farblich, das zerkratzte Buchenholzgelb der Möbel, ein rostroter Linoliumfußboden, ergraute Wände. Die Kinderkleidung machte dazu keinen Farbkontrast, kurzärmelige, etwas buntere Ringelhemden wird es im Sommer zwar gegeben haben, aber der bleibende Eindruck ist der von Jägergrün und gebrannten Umbra, ein Ocker schon als lichterer Klecks; Dunkelblau und Grau bei den Faltenröcken der Mädchen. Gebadet wurden Kinder in dieser Zeit einmal die Woche, wer fettige Haare hatte, trug sie so lange fettig, auch unsere 32 bis 41 Schöpfe waren überwiegend ohne viel Glanz. Ich weiß nicht, ab wann die bloße Menge der Kinder und Jugendlichen anfing, unansehnlich und lästig zu werden. Ich weiß nur, dass ab dem Zeitpunkt, an dem man Schüler und Schülerinnen etwas ernsthafter fragt, welchen Beruf sie einmal ergreifen wollten, die Kommentare zu unseren Antworten etwas Wegwerfendes bekamen. Egal, was wir uns vorstellen konnten zu werden, es hieß fast durchweg, mit denen könne man bald die Straßen pflastern. Nur sehr ausgefallene Berufswünsche fanden noch Gnade vor den Augen unserer Lehrer und wir mussten uns viel Mühe geben, richtig zu wünschen.

Ich wünschte gänzlich falsch, träumte davon, Schriftsteller zu werden, und erntete Hohn, so viele Straßen, wie man mit Schriftstellern pflastern könne, brauche nun wirklich kein Mensch. Es war aber nicht besser, als ich ein paar Jahre später, weniger hochfliegend, mich für den Beruf des Mittelschullehrers entschied. Ich erhielt einen Brief vom zuständigen Kultusministerium, in dem vor der Aufnahme des Lehramtsstudiums gewarnt wurde, es sei denn, auf eigene Gefahr, mit einer Anstellung als Lehrer sei nicht zu rechnen. Ein Irrtum vom Amt. Denn auch wenn die Mädchen meiner Klasse im Durchschnitt nicht so viele Kinder bekommen würden wie ihre Mütter, irgendwann würden sie Kinder bekommen. Und da sie selber zahlreich waren, würden es insgesamt nicht wenige Kinder sein, selbst wenn nicht jedes Mädchen Mutter würde und die anderen alle nur eins haben würden. Lehrer für diese Kinder würden gebraucht werden. Aber so weit, über einen Zeitraum von knappen zehn bis fünfzehn Jahren, konnten weder die Beamten im Ministerium noch ich als Abiturient vorausschauen. Ganz und gar im Hier und Jetzt starrten sie auf die sinkenden Zahlen der Einschulungen seit 1970, während ich mich von ganzem Herzen abgelehnt und unnütz fühlte. Die auf der Hand liegende Gegenrechnung aufzumachen, war zu diesem Zeitpunkt keinem von uns möglich.

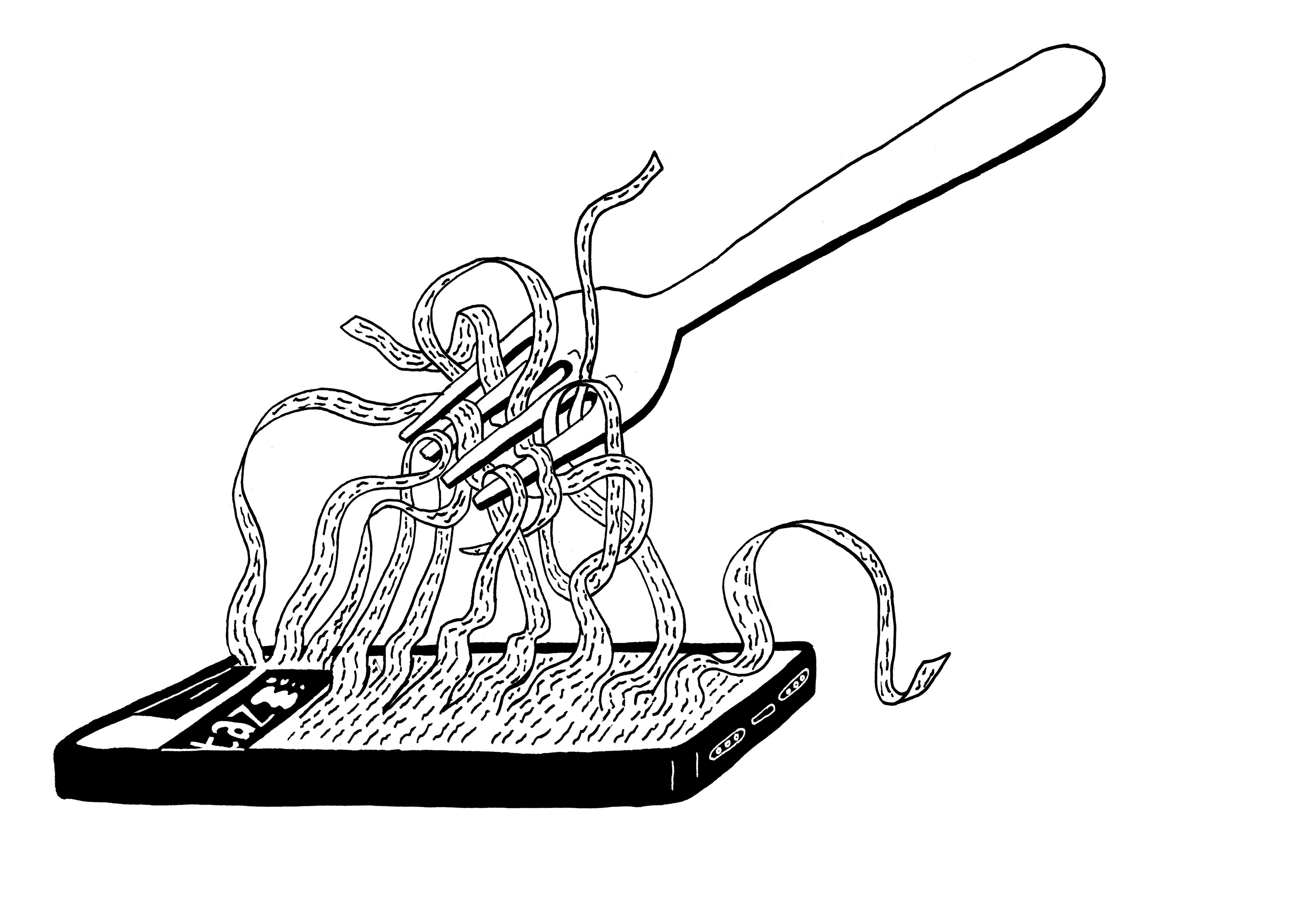

Ein beißender Kommentar eines Lehrers, ein absichtsvoll entmutigender Brief eines Ministeriums, dergleichen ist keine Urerfahrung. Es ist manchmal allerdings, und zwar genau im schlimmsten Fall, ihre Wiederholung. An solchen Wiederholungen war kein Mangel. Wie ein tief ins Wasser eingesunkenes, überladenes Schiff seine Bugwelle vor sich her schiebt, stets davon bedroht, vom hochschäumenden Wasser überspült zu werden, so haben meine Jahrgänge eine Welle von Gesetzesänderungen, sogenannte „Reformen“ vor sich hergeschoben. Die alle ein Ziel hatten, nämlich den Massen zu wehren, die es wagen könnten, bis dahin verbriefte Rechte in Anspruch zu nehmen. Mal stand ich weiter vorn, mal weiter hinten im Boot, getroffen hat die Welle immer: Keine Brille mehr auf Rezept, keinen Zahnersatz mehr auf Rezept, Einkürzung der Altersrente auf symbolische Beträge, schrittweisen Abbau der Versicherungsleistungen bei Erwerbslosigkeit bis zur gänzlichen Streichung der Arbeitslosenhilfe – jedes mal eingeführt ab Jahrgang X mit dem Hinweis auf die demographische Entwicklung und die dadurch steigenden Kosten, damit auf mich und meinesgleichen als möglichst zu reduzierende Kostenfaktoren, jedes mal unverhohlener die immer gleiche Aussage: Wir können und wollen uns euch nicht mehr leisten, ihr seid zu viele.

Der erste in meinem Leben, der sich auf diese Weise vom Babyboom bedrängt sah und die Notwendigkeit spürte, dem Ansturm der Massen zu wehren, war mein Vater. Er war am Zustandekommen des häuslichen Kindersegens mit Haut und Haar beteiligt und dennoch kam dieser über ihn als eine zuvor nicht absehbare, doch umso massivere Folge kleinerer Nachlässigkeiten, als offenbares, krasses Missverhältnis von Ursache und Wirkung, als eine Gehässigkeit des Schicksals. Nach der Geburt seines fünften Kindes, wurde später in der Familie kolportiert, dachte er an Selbstmord, bedrängte seine Frau aber stattdessen, den kaum ein paar Wochen alten Säugling zurück- und einer Kinderfrau zur Pflege zu überlassen, um mit ihm nach Venedig zu fahren, um einen Urlaub lang so zu tun, als wäre nichts. Das Bild des sich manisch im Bett hin- und herdrehenden Kopfs meines jüngsten Bruder hat sich mir fest eingeprägt, die näheren Zusammenhänge verstehe ich freilich erst heute. Dass mein Vater drei Jahre später in eine Ein-Kind-Familie floh, war aus seiner Sicht folgerichtig wie unvermeidlich, ebenso sein Wunsch, das zuvor Geschehene, wenigstens teilweise, ungeschehen zu machen. Aber das Annullieren von Geburten, so einfach es rein technisch wäre – ein kleines Kind ist schnell im Wald verscharrt – führt leicht zu Verwicklungen und Komplikationen. Eine bestehende Vaterschaft ist deshalb nichts, was vor Beendigung der Ausbildung der Kinder ohne Weiteres aufkündbar wäre. Und das mal sechs. Mein Vater, Jurist, der er war, fand denselben Ausweg, den später auch die Politiker gegen die Massen fanden: die rigorose Kürzung der Mittel. Der Vertrag über seine Zahlungen an uns, den er meiner Mutter zur Unterschrift vorlegte, unterlief großzügig alle damals gültigen Regelungen und Gesetze zum angemessenen Unterhalt. Meine Mutter unterschrieb. Alleinerziehend mit uns Fünfen war sie schon der Menge der Kinder wegen damit überfordert, auf ihre und unsere Rechte zu pochen.

Bademantel. Eine vorpubertäre Regung. Es gibt Anhaltspunkte, wann es sich regte: Die Zeit der Untermieter war vorbei, die zuvor getrennten Teile des Wohnzimmers waren wieder eins, umgewandelt in Schlaf- und Arbeitszimmer meiner Mutter, die einige Zeit nach der elterlichen Trennung als Grundschullehrerin in den Schuldienst zurückgekehrt war. Die Küche war zum Wohnzimmer geworden, aber das Schlafzimmer meiner Mutter blieb insofern zugänglich, als der Weg in den Handtuchgarten an ihrem Bett entlang vorbeiführte, denn durch den Keller gingen wir nur, wenn wir das Fahrrad aus ihm hervorholen wollten. Ich war also mindestens zehn, wahrscheinlicher elf Jahre alt. Aus welchem konkreten Anlass mich plötzlich ein Gefühl der Verlorenheit überkam, habe ich danach nie gewusst, bloß an den Gedanken, an den ich mich klammerte, es gebe in meiner Lage einen Trost, fast einen Ausweg, erinnere ich mich. Daran, dass ich mich in ihn hineinsteigerte, bis ich aufsprang, die Treppen hinunterlief und ins Wohnzimmer stürmte, um zu tun, was ich dachte: Wenn meine Mutter nicht da oder gar für immer fort wäre, würde es mich beruhigen, sie zu riechen, und ich müsste dazu nur mein Gesicht in ihren hellblauen Bademantel vergraben, der tagsüber immer in der Nische zwischen Wand und Kleiderschrank in ihrem Arbeitszimmer hing. Sie war aber da. Ich lief an ihr vorbei, blindlings immer der Nase nach, und kam so weit, zu ahnen, dass der Bademantel mich enttäuschen würde, denn er roch kaum, nur unspezifisch nach alter Wäsche, obwohl ich gezielt die Achseln aufsuchte. Ich hörte meine Mutter in meinem Rücken fragen, was der Quatsch solle, starrte die weit weg Geglaubte verständnislos an und verschwand, so erschrocken wie beschämt wie weiterhin mir selbst überlassen, durch die Tür, die Treppen hinauf, wieder in mein Zimmer.

Die Erinnerung an diesen Vorfall ist das einzige Indiz, das ich dafür habe, dass Körper und Geruch meiner Mutter mir irgendwann einmal, zumindest in Momenten, Geborgenheit versprochen haben könnten. Aber den Sturz in tiefe Verlorenheit, in die plötzliche Gewissheit, meine Mutter sei für immer weg oder sogar tot, muss ich öfter durchlebt haben. Einmal, es könnte ein, zwei oder drei Jahre zuvor gewesen sein, sehe ich mich auf dem Treppenabsatz sitzen, lauthals „Mutter! Mutter!“ brüllend und weinend – wir sagten, völlig ohne Koseformen, Mutter und Vater zu unseren Eltern – nachdem ich im Haus eine Weile vergeblich nach ihr gesucht hatte. Die Auflösung der Situation war die gleiche: Meine Mutter taucht auf, schüttelt den Kopf, ich starre sie fassungslos an. Weder war es mir möglich, mich in ihre Arme zu retten, noch ihr, mir diese Zuflucht zu bieten. Ab der Pubertät war mir dann alle Nähe zu meiner Mutter zuwider und ich habe die Frau über fünfzig Jahre lang zu Begrüßung und Abschied nur mehr umarmt, um sie nicht vor den Kopf zu stoßen.