Manchmal sehne ich mich zu den Zeiten zurück, als, wenigstens dem ganz oberflächlichen Anschein nach und mit vielem Blinzeln, nur die Kerle brutal oder bescheuert waren, und Bezeichnungen wie Kriegstreiber, Leuteschinder oder Faschist nicht zwingend nach einer Ergänzung durch Sternchen und „in“ oder, schlimmer, „innen“ verlangten. Aber heute wäre, den Bebel-Zeitgenossen Ferdinand Kronawitter zitierend, vom Antisemitismus als dem „Sozialismus der dummen Kerls“ zu sprechen, vor allem diskriminierend, da schließlich Frauen und Queers ihm genauso anhängen können. Und offenbar auch wollen.

Wenngleich oft auf verdruckste Art und Weise. Bekannt geworden ist der Fall eines Berliner Szene-Cafés, aus dem ein junges Paar herausflog, weil einer-eine-eins der beiden ein T-Shirt mit einem hebräischen Schriftzug trug. In einer moralischen, pro-palästinensischen Aufwallung, die Sprache kühn mit der Armee gleichsetzend, die sie für ihre Befehle und Berichte benutzt, verwiesen Kellner oder Kellnerinnen das Paar des Lokals – vermutlich bedienten sie sich dazu des Esperanto als einer der wenigen verfügbaren Sprachen, die niemals für militärische Zwecke eingesetzt worden ist; keinesfalls dürften es massakertriefendes beziehungsweise sogar genozidal durchwirktes Englisch oder Deutsch gewesen sein … Der hebräische Schriftzug bildete zusammen mit einem arabischen und einem in lateinischen Buchstaben ein immer gleichlautendes Wort: Falafel.

Die Sonderbehandlung der Gäste sei aber keinesfalls antisemitisch motiviert gewesen, schrieb später das Kneipenkollektiv zu seiner Verteidigung, sondern man*in+ habe, merkt auf, Kartoffelns und Spaghettis!, sich beleidigt gefühlt, weil ganze Kulturen zu einem kulinarischen Symbol herabgewürdigt worden seien, und das in Zeiten von systematischer Aushungerung. Wobei, kleiner Schönheitsfehler der eleganten Argumentation, nicht das mit lateinischen Buchstaben oder auf Arabisch geschriebene Wort der Stein des Anstoßes war, sondern einzig die hebräische Falafel.

Aber die Angelegenheit wird mit dieser Verteidigung noch einmal eine ganze Runde grotesker, als sie es ohnehin schon ist. Wenig hat in den letzten zweihundert Jahren so viel Leid verursacht, Massaker und Genozide beflügelt, wie die Gleichsetzung von Sprache, Kultur, Nation, Volk, Staat und Land – welche als unausgesprochene Prämisse der Rechtfertigung des Kneipenkollektivs ebenfalls zugrunde liegt: Sprache/Kultur = Nation/Volk/Staat/Land = groß (und darf nicht klein gemacht, nicht herabgewürdigt werden!). Könnte die mit sich selbst geplagte Menschheit endlich von dieser absurden Gleichung abrücken, sie täte sich keinen kleinen Liebesdienst.

Wie auf der Hand liegt, ist es in Deutschkursen öfter ein Thema, was die Leute wo auf der Welt gerne essen, was die verschiedenen traditionellen Lieblingsspeisen oder Nationalessen sind. Ich unterrichtete einmal einen Kurs, in dem zufälligerweise niemand aus Übersee kam, sondern alle, gut verteilt und weit verstreut, aus verschiedenen Orten zwischen Ostchina, Westeuropa und Nordafrika. Das gab uns die Möglichkeit, auf einer durchgehenden Karte den verschiedenen Speisen Regionen zuzuordnen. Und plötzlich ergaben sich, mit neuen, sich vielfach überschneidenden Grenzen, neue Länder. Das größte von uns entdeckte Land war das der Nudelteigtaschen, das von China (wahrscheinlich auch Japan, wir haben es nicht geprüft) im äußersten Osten bis zu den Schwaben und ihren Maultaschen im Westen reicht, im Süden Europas Italien umfasst und dazwischen weder Polen noch Russland noch Afghanistan auslässt. Das Kartoffelklöße-Land ist dagegen kleiner, umfasst aber immerhin, neben Teilen von Deutschland und Österreich, Polen, Tschechien, Slowakien sowie wiederum Italien (Gnocchi!); die Schwarzbrot-Nation beginnt in Holland, umschließt die Ostsee und endet nicht vor Wladiwostok, während das „Land Pizza“ – Pizza hier verstanden als ein mit verschiedenen Zutaten belegter, gebackener dünner Hefeteigfladen – um das ganze Mittelmeer herum einleuchtet und eint, weil dort, wie mir valencianische Weinbauern bei anderer Gelegenheit erklärten, wo Wein angebaut wird, die Reben im Winter verschnitten werden müssen und das Holz der ausgekürzten alten Triebe sehr heiß, aber nicht lange brennt, sodass etwas kurz zu Backendes hermusste, um die Hitze dieses Feuers optimal zu nutzen.

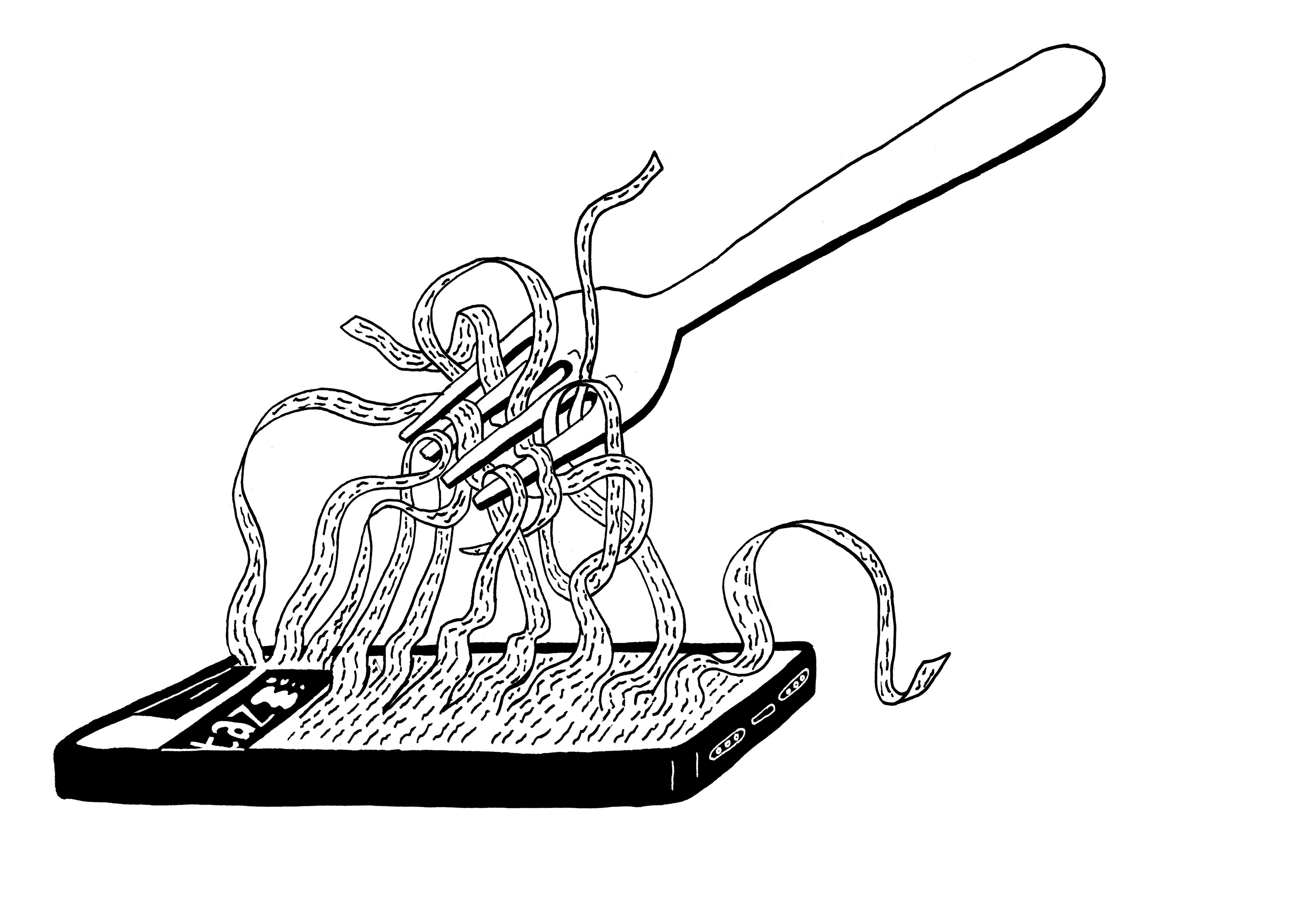

Die Speisen, die die Leute zubereiten, sind also sehr viel weniger abhängig von Sprache, Kultur, Religion oder Ethnie als von dem, was der Boden hergibt, das Klima oder die Handelswege. Sie sind ein Ergebnis eines immerwährenden Austausches, nämlich der Weitergabe von Zutaten, Erfahrungen und Rezepten, bei der Sprachgrenzen die geringste Rolle spielen, da sich Zubereitungsweisen vormachen und abgucken lassen und außerdem erfahrene Köche und Köchinnen beim Essen einer ihnen unbekannten Speise eine Ahnung entwickeln können, was einer oder eine machen müsste oder könnte, um zu einem zumindest ähnlichen Ergebnis zu kommen. Im Gegensatz zu dem, was das Berliner Kneipenkollektiv schuldbewusst verdruckst behauptet, kann niemand eine Menschengruppe „auf ein kulinarisches Symbol herabwürdigen“, denn die symbolhaft angeführte, typische Speise wird in der Realität die Grenzen der Gruppe, für die sie steht, immer überschreiten und öffnen. Für ein Falafel-Land oder einen Falafel-Frieden kann ich eintreten, will ich einen mörderischen Krieg zwischen den Nationen, in denen die Falafel verzehrt wird, beendet sehen; die miteinander geteilte Speise ist ein Ergebnis von Verständigung, gleiche oder ähnliche Rezepte bedeuten gemeinsame Geschichte über die nationalen Geschichten hinaus. Nun wirf einen Menschen aus deinem Lokal, der mit der Aufschrift Falafel auf seinem T-Shirt genau das zu verstehen gibt! Nichts anderes als ein verbissener Wille, bis zum bitteren Ende, bis zur vernichtenden Niederlage der als feindlich markierten Kultur oder Nation Krieg zu führen, kann dahinter stehen.