14.02.2026

Niemand muss sich vorstellen, dass während des kalten Krieges im westlichen Teil Deutschlands das Schulfach der Staatsbürgerkunde vernachlässigt worden ist. Ich weiß nicht mehr genau, unter welchem Namen es gelehrt wurde, sie wechselten öfter. Aber daran, dass ich seit meiner Grundschulzeit immer wieder eindringlich vor sozialistischer Gleichmacherei gewarnt wurde, erinnere ich mich lebhaft. Jeder noch so kleine Ehrgeiz, die Gesellschaft gerechter und sozialer zu gestalten, konnte unserem Lehrpersonal zufolge zu nichts anderem führen als zu karger, grauer Uniformität, zu Menschen, die sich vollkommen gleich kleideten, gleich frisierten, stumpf das Gleiche und Wenige aßen, dachten und redeten. Diese Warnungen standen in einem merkwürdigen Gegensatz zu den Ermahnungen des gleichen Personals, bloß ja immer höflich-gehorsam, bescheiden, ordentlich und sauber zu bleiben, korrekt gekleidet und frisiert; es gab so etwas wie ganz und gar anständige Konformität – im Gegensatz zur unanständigen Gleichmacherei. Sozialismus war offenbar der Ausbund des Unanständigen, eine anrüchige Mischung von verdreckten Helden der Arbeit, FKK an der Ostsee und großen Aufmärschen zum Ersten Mai. Das ruhige, uninteressierte Nebeneinander von entblößter Haut und straffer Organisation in der „Zone“, bei gleichzeitig relativ gleichmäßiger Verteilung der Güter wie des Mangels, muss auf den Westen Deutschlands äußerst bedrohlich gewirkt haben; die Übernahme der Gesellschaft West durch von den Russen gelenkte, langhaarige, Hasch rauchende, konsumkritische Blumenkinder mit nichts am Leib als einem Mao-Anzug – es war ein kollektiver Angstlusttraum.

In Westdeutschland und Westberlin der Sechziger gab es, abgesehen von den Partien im Gesicht, an Händen und Knöcheln sowie bei Hals und Nacken, außer in Schlaf- und Badezimmer und vielleicht im Schwimmbad, lange kein Stück weiblicher Haut zu sehen, ohne dass dieser Anblick beim ersten Mal Skandal und, im Privaten, viel verklemmte Erregung verursacht hätte. Davon angesteckt erzählten wir uns als vorpubertäre Schuljungen Witze über Brigitte Bardot, etwa den vom Weitpinkeln, das sie mit vier oder zehn Männern veranstaltet und das sie natürlich gewinnt – die Männer pinkeln sich ans Kinn. Erst Mitte der Siebziger ging es weniger verklemmt zu. Die Entspannungspolitik hatte die Russenfurcht relativiert, selbst die Warnungen vor sozialistischer Gleichmacherei wurden leiser. In der Mode, vor allem unter Jugendlichen, dominierte Lässigkeit. Üppig bemessener Stoff und große Pullover saßen locker, gaben Schulter, Rücken oder Brüste großzügig frei, wenn es nur darauf ankam. Es war keine schlechte Zeit, um zu gucken und sich zu vergucken, nicht einmal für mich, obwohl ich prinzipiell unglücklich liebte.

Die Haut der Mädchen und jungen Frauen – erst Jahrzehnte später auch die der jungen Männer – geriet danach bekanntermaßen in das Blickfeld einer findigen Industrie, die recht schnell neue Normen etablieren konnte, was anständig zu tragen sei und was sich nicht gehöre. Nach und nach wurden die Frauen ihrer Körperhaare beraubt, das Tier in der Frau gründlich weggeputzt. Eine kleinkindliche Nacktheit setzte sich sowohl als ästhetisches wie hygienisches Ideal durch. Zuallererst in der Reklame. Auf saubere Weise konnte ab nun mit Bildern leicht bekleideter Frauen, mit ihrer makellosen, glatten Haut, ihren immer gleichmäßiger geformten Brüsten und schlanken Gliedern, jedes Produkt beworben werden; Autos, Yachten, Raketen, Liköre, Schokolade, Eiscreme, Möbel oder Immobilien.

Aber am Anfang dieser Entwicklung blieben die Reklamebilder der gleichermaßen sexy wie steril präsentierten, jungen Frauen seltsam lebensfern; solche Frauen mochte es irgendwo geben, im Alltag kamen sie nicht vor. Vielleicht im Ausland, vielleicht in Filmen, vielleicht in der high society. Und natürlich gab es Gerüchte über schmerzhafte Behandlungen mit Wachs. Doch für die meisten jungen Frauen unter und um die zwanzig war bis Ende der Siebziger Körperbehaarung etwas, das zu einer gehörte wie die Augenfarbe oder Sommersprossen, womit die eine mehr, die andere weniger Glück hatte, je nachdem auch, wie sehr sie sich selbst leiden mochte oder nicht. Als unpraktisch geschnittene Badeanzüge und Bikini-Höschen, die das Schamhaar nicht vollständig bedeckten, vermehrt auf den Markt kamen, galt das genervte Kopfschütteln bei der Anprobe noch lange eher dem Schnitt als dem eigenen Haarwuchs. Der war eben, wie er war. Mir selbst, dem unglücklich, aber viel verliebten Jungspund, wäre nie in den Sinn gekommen, auch nur ein Härchen des von mir bewunderten Mädchens nicht entzückend zu finden, wo immer es wuchs und ich es entdeckte. Es hätte auf der Nase wachsen können; es war ein unverwechselbar eigensinniges Härchen an einem unverwechselbaren, einzigen Menschen, somit so reizvoll wie dieser selbst.

Die Frauen meines Alters hielten es mit der Haarentfernung anfangs noch individuell, manche folgten dem Trend, manche nicht, manche manchmal, manche partiell. Aber die etwas Jüngeren gehorchten dem Diktat. Die Enthaarten stiegen aus der Werbewelt hinab und bevölkerten die Straßen. Der Triumph des Glatten war durchschlagend, weibliche Schönheit wurde uniformer. Ab Mitte der Neunziger gab es dann auch in meinem Bekanntenkreis so gut wie keine Frau mehr, die ihre Achsel- oder Beinhaare in Ruhe ließ. Haare, die anderswo wuchsen als auf dem Kopf, waren nur mehr bei Männern zu sehen. Der optische Unterschied zwischen den Geschlechtern war größer geworden, alles Tierische am ausgewachsenen Menschentier war nun männlich, das Weibliche präsentierte sich kindlich rein.

Nostalgischen Gefühlen kann ich mich nicht immer erwehren, aber ich mag sie nicht besonders. Anhänglichkeit an ein Gestern zu hegen, gar Sehnsucht danach zu haben, kann zu nichts anderem führen, als dem vermeintlich schlechteren Heute gegenüber grantig zu werden, woraus sich, meiner Erfahrung nach, nur wenig Genuss ziehen lässt. Zwar ist nicht zu bestreiten, dass Dinge schlechter werden können, als sie zuvor einmal waren. Aber dass Dinge besser geworden sind, habe ich auch schon erlebt. Insofern passt zu jeder Verschlechterung die Einschränkung vorübergehend. Und es bleibt höchstens die Frage, wie viel ich persönlich vom Vorübergehen einiger unangenehmer Zeiterscheinungen noch haben werde, wenn ich mich selbst bereits im letzten Viertel meines Lebens befinde. Dennoch, sehe ich alte Fotos – die junge Sophia Loren mit erhobenen Armen, private Urlaubsbilder aus den Siebzigern oder sensibel arrangierte Aktfotografien aus der DDR – dann beschleichen mich nostalgische Gefühle. Etwas ist verschwunden, das ich geliebt habe. Und die sozialistische Gleichmacherei fällt mir ein, vor der ich in der Schule so oft gewarnt worden bin: Hätte der Sozialismus auf die Frauen irgendwann einen ähnlichen Druck ausgeübt, sie ebenfalls verkindlicht, sie auch genauso sexualisiert wie sterilisiert und als glatte Reklamepuppen inszeniert, mit möglichst identischen Körperformen und Maßen? Ich kann es mir nicht vorstellen, es passt nicht recht zur arbeiterlichen Kultur, zu den Frauen mit Schraubenschlüssel und Ölkanne im VEB Schwermaschinenbau. Doch die Frage ist müßig wie die Nostalgie selbst: Es gibt keine Antwort auf sie, die sich beweisen lässt.

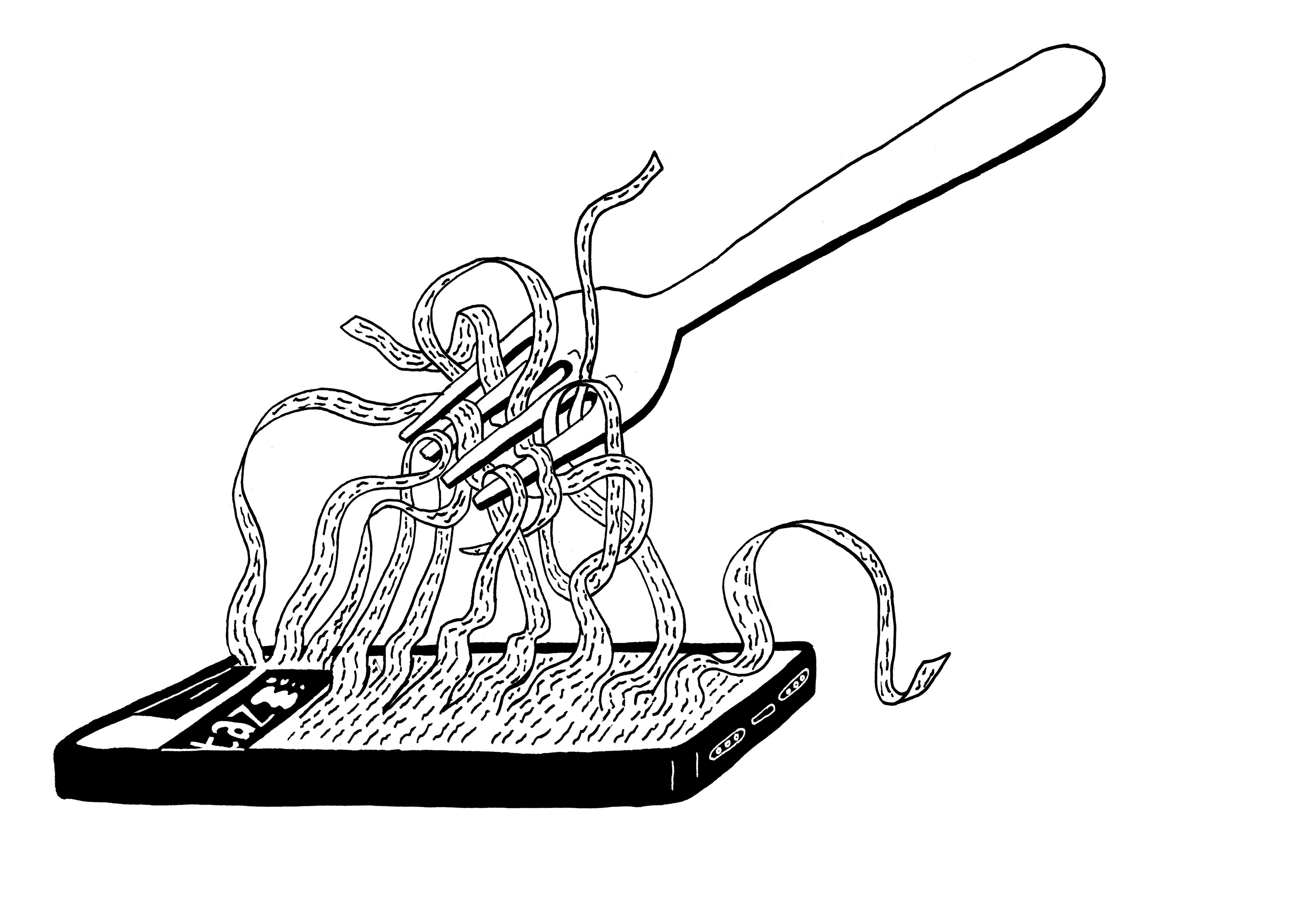

Zwei Gegentendenzen meine ich wahrzunehmen: In der Mode von Piercing und der Tätowierung steckt sicherlich der Versuch, den eigenen Körper den allzu glatten, rigiden Normen zu entziehen und mehr eigene Kontrolle über sein Aussehen sowie seine Gestaltung zu erlangen. Aber auch daran ist wieder eine Industrie beteiligt, die ihrerseits Druck aufbauen, Standards und Normen etablieren muss, um ihr Geschäftsmodell möglichst lange aufrecht erhalten zu können. Widerständiger und in der Wirkung tiefer, durchgreifender scheint mir die Wiederentdeckung und Popularisierung der Nicht-Binärität und des Genderfluiden durch die queere Szene zu sein. Was weiblich ist und was männlich, löst sich von seinen Zuschreibungen und im Fall des einzelnen Menschen ineinander auf. Ich werde nie meine Verwirrung vergessen, mit der ich, vielleicht sechzehnjährig, in einem Buchladen in Ostberlin auf den Einband eines tschechoslowakischen oder polnischen Sience-Fictions starrte; eine Fotomontage, zwei halbnackte junge Frauen in einer Raumkapsel oder zwischen Felsen, jede mit einem prächtig-zarten Vollbart versehen. Sie sollten wohl Außerirdische darstellen, befremdlich wirken. Aber kein Vergleich zu Spocks Ohren: Die Bärte nahmen den Frauen nichts von ihrer vertrauten, sehr irdischen Sinnlichkeit, sie steigerten sie eher. Dieses Bild fällt mir ein, wenn ich von Queerness höre oder lese. Und ohne jede Nostalgie sage ich: Mehr davon! Vermischt die Geschlechter in euch selbst, löst sie auf! Und lasst den Haaren auf der Haut ihr Recht.