Was bislang geschah: Kriminalkommissar Wengath und ein winterlicher Watschenmann – mit dem langen Elend Speichert, Inspizient an einem Berliner Theater und Komödienautor, habe ich meinen Ermittler letzte Woche stehen gelassen. Speichert erzählt ungefragt mit raumgreifender Gestik, was er über Barbara Jakomir weiß – jene Bombenanschlägen auf Gräber alter Nazis Verdächtige, die Wengath zuvor beschattet, aber in Gedanken versunken doch verpasst hatte: Dass deren Gruppe unbedingt auch mal das Grab eines Musikers sprengen wollte, Orff, Pfitzner, Strauss. Dass er, Speichert, ihr eine Kassette gegeben habe, den Bolero von Karajan dirigiert; dass er, Speichert, alle und jeden kenne, die Bodybuilder von vigilia Hennigsdorf genau wie Lene Marcks von der Kripo. Wengath ist völlig entnervt. Aber schon bekommt er die nächste Portion von Speicherts Enthüllungen um die Ohren geschlagen:

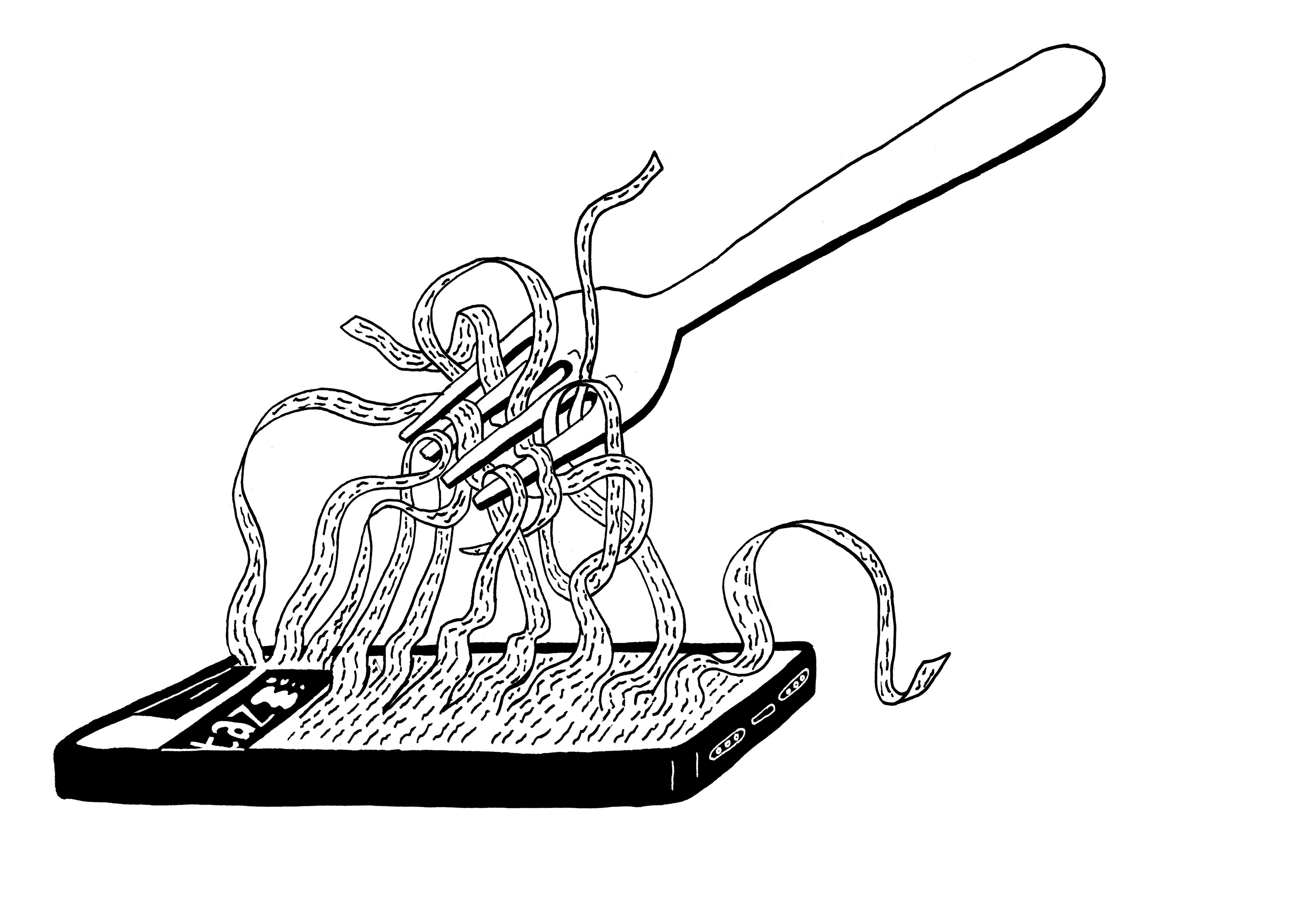

Das Hören der Kassette elektrisierte Barbara Jakomir und ihre Freunde: Verflucht, ja: Der Inspizient, der seine brieföffnerspitz- und lange Nase in alles hineinsteckte, der alle ausfragte, indem er ihnen endlose Reden hielt (: eine gute Deckung, um plötzlich auf einen wunden Punkt zu zielen und sich so aus den Reaktionen seiner Zuhörer zusammen zu reimen, was er wissen wollte), verflucht, der hatte Recht! Karajans Bolero war Militärmusik, ein einziges Rammtattatattatattatammtattataa zum Mitstampfen für Tausende schwarzglänzende Stiefel. Alles Wiegende, ja, Trällernde, was das Stück in anderen Interpretationen haben konnte, war hier der blindwütigen Steigerung bis zur vernichtenden finalen Explosion geopfert: So gingen die Elitesoldaten für den Führer in den Tod. Oder vielmehr: brachten sie den Tod erst einmal anderen. Dass sie vor lauter Töten dann keine Zeit fanden, selber zu sterben und später gezwungen waren, in der Bundesrepublik Karriere zu machen, na ja, Pech. Karajans Verstrickung ins Dritte Reich war selbstverständlich vielfach dokumentiert. Doch hier wurde sie sozusagen hörbar, sie hatten ein sinnfälliges Beweisstück in der Hand, von dem ausgehend sie ihre Argumentation im Bekennerschreiben aufbauen konnten. Insofern war er der bessere Kandidat als Orff, dessen Hochzeitsmarsch niemand kante. Ganz abgesehen von der allemal schon mal größeren Popularität des Dirigenten.

Auch technisch ließ sich die Sprengung von Karajans Grab leichter bewerkstelligen als die von Orffs. Karajan lag in Berlin begraben, auf dem selben Waldfriedhof, auf dem auch Willy Brandt und Marlene Dietrich lagen. Das verringerte den Aufwand um einiges. So brachte die Gruppe zwar ihre explosive Kranzspende immer mit dem selben Lieferwagen zu ihren still auf sie wartenden Opfern, aber dennoch mussten jedes Mal Autokennzeichen, Firmenadresse auf den Seitentüren, Auftragsformulare (falls sie gefragt würden) den örtlichen Umständen angepasst werden: Ein Berliner Nummernschild an einem Gärtnereifahrzeug musste auf einem Münchener Friedhof auffallen, eins aus Garmisch-Patenkirchen würde das nicht tun. Diese kleinen Details bedeuteten regelmäßig zusätzliche Ausgaben. Die S.A.F. verfügte nicht über viel Geld, mit mehr als ein paar hundert Mark durfte keine ihrer Aktionen zu Buche schlagen. In Berlin zu agieren war billiger. Was die Gruppe beunruhigte, war dass die Anregung von jemand kam, der außerhalb von ihr stand. Der Musiker wurde vertagt und die S.A.F. sprengte zuerst das Grab von Ludwig Erhard. Dann das von Hanns-Martin Schleyer. Erst danach, mit gebührenden zeitlichem Abstand zu dem Erhalt von Speicherts Kassette, fing sie an, sich näher mit Karajan zu befassen.

Und wozu spionieren Sie das alles aus? Brauchen Sie das für eine Komödie?

Das Langbein würde er vorladen lassen. In die Mangel nehmen. Ausquetschen. Mit der großen schweren Protokollschreibmaschine, rirarutsch, sein Körpergestänge entlang fahnfahnfahn mitter Eisenbahn: Und Ping! Kopf! Und Ping! Füße! Und: Schuhschuschuh! Und wenn das nichts nützte, würde Schwittmann ihn an den Handgelenken, er ihn an den Knöcheln packen und einer links und einer rechts herum drehen, bis sie aus ihm herausgewrungen hatte, was er wusste und wem – das vor allem! – er es erzählt hatte. Was kannte das Arschloch überhaupt Kolbe und Breker? Kokettierte zumindest damit? Oder was das jetzt falsch, nämlich homophob gefragt? Weg mit der Frage also! Ging ihn nichts an, das Intimleben der Leute: Verschwanzte Bande, die.

Speichert zuckte mit den Schultern, sodass die ausgestopfte Jacke sich schräg zur Lotrechte seines ganzen Gebeins schob, sah fast traurig auf ihn herab:

Ich will nur noch weg, verstehen Sie das? Wo ich arbeiten kann, ohne mich kaputt zu machen, wo Deutsch nicht Landessprache ist. Haben Sie eine Ahnung davon, wie unerträglich es ist, etwas bis zur Perfektion zu können, was niemand mehr kann, und rundrum die Stümper reüssieren zu sehen?

Schob die Jacke zur anderen Seite hin schief, schnaubte in einem Anflug von Ärger:

Komödie! Was hier geschieht, ist die Komödie! Ich habe versucht, mich rauszuhalten und niemand hat mich je gedruckt oder gespielt, habe alle abblitzen lassen, die Parteisoldaten wollten, West wie Ost. Und trotzdem gehört Speichert jetzt zum alten Regime und ist immer noch unspielbar. Davon würde ich in Australien wenigstens nichts mitbekommen müssen, verstehen Sie das?!

Schoss dann um die nächste Hausecke, blieb dahinter stehen, wies, als Wengath hinterher gelaufen kam, mit einer Kopfbewegung auf ein Industriegelände entlang den S-Bahngleisen vor ihnen:

Da drüm. Da ississ.

Fünf Jahre mochte es her sein, da hieß eines der einträglichsten gut erfundenen Neuwörter Quartiersmanagement und die Firma, die zu seiner Auswertung in Treptow gegründet worden war, Panoptes GmbH. Wobei Panoptes ursprünglich ein Beiname des hundertköpfigen Riesen Argus aus der Herkules-Sage war und, wie angesichts seiner 200 Argusaugen nicht anders zu erwarten, Allseher bedeutete. Worin das Managen eines Quartiers bestand, übersahen die Mitarbeiter von Panoptes allerdings lange nicht. War man hauptsächlich dazu da, die Quartiere des Bezirks wirtschaftlich interessant zu machen oder – immerhin handelte es sich bei Panoptes um eine im öffentlichen Auftrag handelnden Firma – doch eher dazu, die Interessen der Bewohner, einschließlich der wirtschaftlich schwächeren zu vertreten? Doch schon das erste große Projekt, das von der Panoptes GmbH publizistisch wie organisatorisch begleitet wurde, machte den Stadtteilmanagern klar, worauf es ankam: Sie mussten alles, was immer auch passierte, als Erfolg verkaufen und ansonsten mit einer langen Wunschliste Tamtam machen, auf der nur Dinge standen, gegen die niemand etwas haben konnte. Nur so konnte die grüne Lunge des Bezirks, der Park an der Spree, für ein Viertel von Luxusappartements geopfert werden. Panoptes rühmte die Tat als nachhaltige strukturelle Verbesserung des sozialen Wohnumfelds und als wichtigen Impuls für die kleinen Gewerbetreibenden des Bezirks. Da die Appartementbauten in den – freilich für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglichen, weil umzäunten – Park integriert wurden, galt das Projekt sogar als ökologisch behutsam. Die neuen Bewohner der Appartements ließen sich einmal in drei Reisebussen, begleitet vom Bezirksbürgermeister und einem großen Polizeiaufgebot, in Treptow herumfahren, wo sie der lokalen Geschäftswelt ihre Aufwartung machten. Danach sah keiner der Treptower Gewerbetreibenden die versprochenen neuen Kunden wieder.

Es handelte sich bei ihnen samt und sonders um hochdotierte Mitarbeiter der Ministerien oder des Reichstags. Das war auch der Grund gewesen, weshalb die Parksiedlung von vornherein mit einem Schiffsanleger geplant gewesen war: Die Ministerien, das Kanzleramt, das Bundespräsidialamt, das Parlament, sie befanden sich fast alle am Ufer der Spree und ab einem bestimmten Dienstgrad bewegten sich ihre Mitarbeiter zu ihren Arbeitsplätzen ausschließlich auf diesem Fluss. Wie überhaupt in ganz Berlin auf den Wasserstraßen, unbelästigt von Staus, Fußgängern, kleinen Gewerbetreibenden, Bettlern oder gar Demonstranten. Achtundzwanzig wendige und schnelle Autofähren hatte die Bundesverwaltung angeschafft. Ungefähr die gleiche Anzahl Landepunkte fuhren sie an, davon zwei, einer im Südosten, einer im Nordwesten des Stadtgebiets gelegen, mit eigenem direktem Anschluss an den Berliner Ring und an die Zubringer zu den Flughäfen.

Mit in diesem Zusammenhang gehörte selbstverständlich auch die Diskussion um die berühmte Berliner Buckelbrücke: Angeblich aus ästhetischen Erwägungen im Rahmen der Vertiefenden Hauptstadtplanung wurden mehr als zehn noch intakte Brücken niedergerissen und neu gebaut, weil sie flach und nicht im hohen Bogen über Spree oder Kanal führten. Die Polemik war ungeheuer: Katzenbuckel gegen Automäuse! schimpfte ein Teil der Presse, Erhabenes Rund, menschlicher Rhythmus schwärmte der andere. Jenseits von allem ästhetischem Für und Wider erwies es sich später allerdings als praktisch, dass die mit Maschinenpistolen auf den Dächern der Ministeriumsfähren postierten Polizisten die Buckelbrücken aufrecht stehend durchfahren konnten. Was ihnen ihre Sicherungsaufgaben unbedingt erleichterte.

Nach dem Bau der Appartementsiedlung konzentrierten die Mitarbeiter vor Panoptes sich wieder stärker auf ihre Arbeit an der allgemeinen Wunschliste. Und siehe da, ganz obenan fand sich dort der Wunsch nach einem Park. Denn in Treptow gab es aus unerfindlichen Gründen keinen Park. Am Ende des 20. Jahrhundert ein fast vorsintflutlicher Zustand, dem schleunigst Abhilfe geschaffen werden musste. Die Quartiersmanager gingen mit Eifer ans Werk. Ein Industriegelände wurde ausersehen, künftiger Erholungsraum zu werden. Die Fabrik, die noch drauf stand, konnte man abreißen, den Fabrikschornstein allerdings mit Efeu begrünt stehen lassen, wie die Westwand der alten Halle wegen ihrer Bogenfenster auch, es ließen sich Kolonnaden daraus machen. Der Plan fand Anklang. Doch dann wurden bei Bodenproben, tragisch, tragisch (es gab genügend Leute, die genau das vorhergesagt hatten, aber es bleib bei: tragisch, tragisch) überraschend giftige Ablagerungen im Erdreich gefunden. Altlasten aus den Tagen vor dem und während des Sozialismus, die SED war schuld, die Planwirtschaft, die Stasi. Geld für eine Sanierung konnte der Bezirk nicht auftreiben, das Gelände, Vergiften auf eigene Gefahr, wurde bis auf Weiteres verpachtet: Lager für Baustoffe, Parkplatz für Autos im Zweite-Hand-Verkauf, Schrottplatz.

Der Zweite-Hand-Verkauf hatte Stellplätze für rund 200 Wagen, eine kleine improvisierte Werkstatt war in einem Schuppen untergebracht. Doch der wesentliche Service, den die Betreiber anboten, war, gegen eine kleine Kommission alles zu übernehmen, was zum Wiederverkauf eine Autos bis zur Unterzeichnung des Kaufvertrags gehörte. Sie organisierten sogar die Probefahrten, wenn der Verkäufer das wollte. Für diese Serviceleistungen diente ihnen ein kleiner Wohnwagen, worin sich auch ihr Telefonanschluss befand. Die Firma war eine vom Arbeitsamt geförderte Existenzgründung für Frauen und sie hieß Schöne Alte Fahrzeuge.