Als Dichter gerate ich öfter in seltsame Gesellschaft. Ich schicke ein Gedicht an eine Zeitschrift und sie druckt es oder ein Gedicht von mir wird ausgewählt, um in einer Anthologie von Wettbewerbsbeiträgen zu erscheinen. Und jedes Mal, wenn so etwas passiert, fühle ich, wie fremdartig und deplatziert sich meine Verse in ihrer neuen Umgebung ausnehmen, wie durchaus unpassend es war, sie überhaupt an die Zeitschrift oder an die Wettbewerbsjury zu schicken.

Woran liegt das? Und warum ist das nicht nur immer so, sondern wäre, meine ganze Lebenszeit hindurch, wahrscheinlich auch schon immer so gewesen? Robert Gernhardts hoffentlich überaus berühmtes Gedicht NACH DER LEKTÜRE EINER ANTHOLOGIE ist Anfang der Neunziger erschienen, es hat seine 25 bis 30 Jahre auf dem Buckel. Aber es ist unverwüstlich: Gernhardt sieht einen Pissefleck, der „Redet davon, daß da wer unter Druck stand / Kündet davon, daß das unbedingt raus mußte / Zeugt davon, daß der, den es drängte / schnell was aus einem Guss hinlegte“. Und das vor Augen gedenkt er seiner Lektüre: „ … der Stimmen / die heut zu mir sprachen, so / drucklos, so dranglos, so / schwunglos, so…“ und er hat noch ein paar hübsche Adjektive mehr mit -los. Warum hat sich in drei Jahrzehnten nichts geändert?

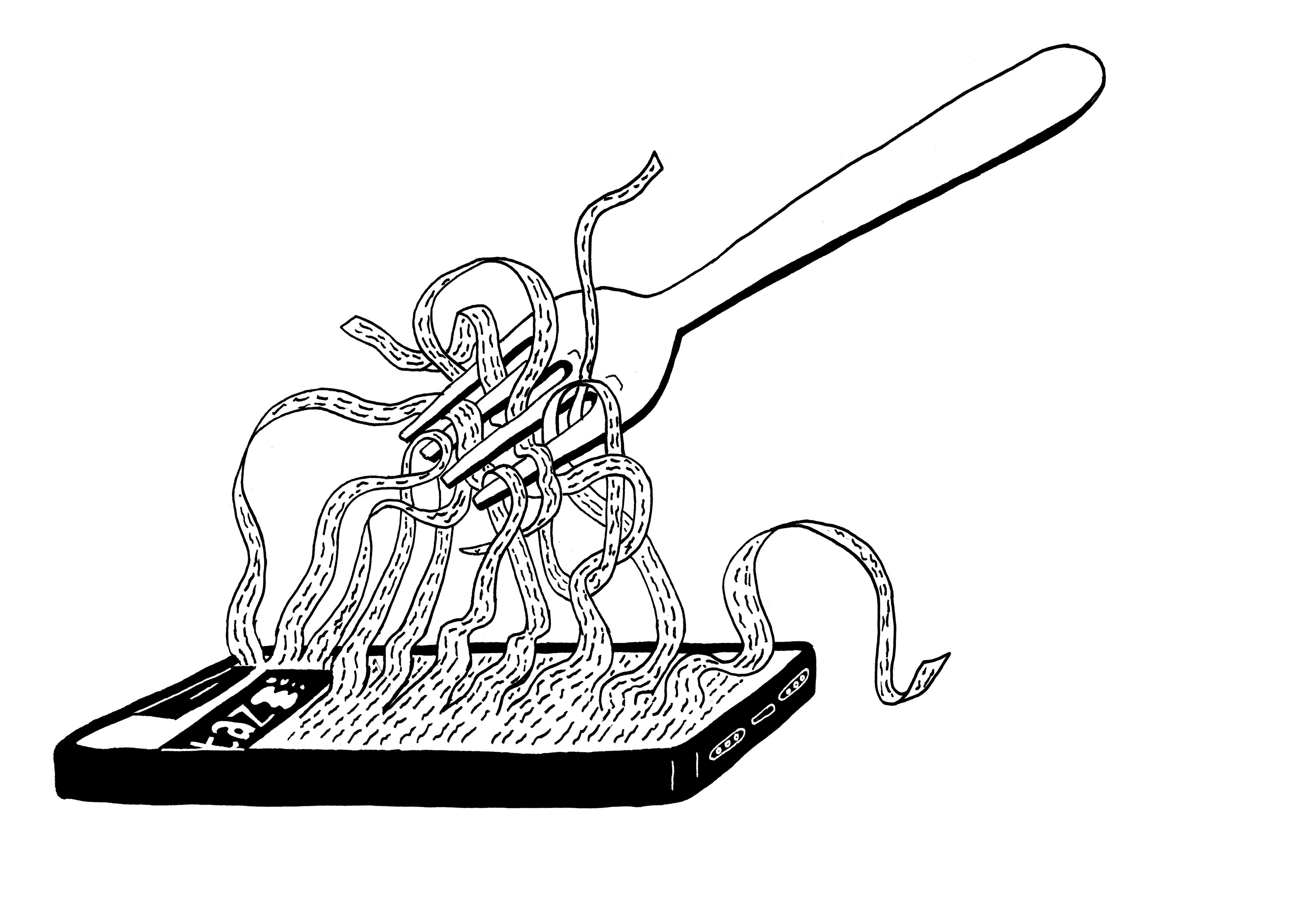

Man kann nicht alles den Autorinnen und Autoren vorwerfen. Und auch nicht ihren Kollegen und Kolleginnen, die sich zusätzlich tapfer mit der Herausgeberschaft von Anthologien oder Literaturzeitschriften abplagen. Es gibt Produktionsbedingungen, sozusagen eine Klassenlage der Poesie. Im Fall einer Anthologie oder Zeitschrift muss ich nur ein bisschen überschlägig rechnen, um mir über die Lage klar zu werden.

Das Setzen von Texten, das Drucken und Broschieren von Büchern hat sich in den letzten Jahrzehnten sicherlich enorm verbilligt. Ich vermute, nur deshalb kommt die Szene mit den gleichzeitig nirgendwo gestiegenen Förderungsmitteln überhaupt noch aus; es bleibt etwas übrig für die bescheidenen Empfänge anlässlich des Erscheinens der Bücher. Den Rest der Kosten jedoch muss der Verkauf wieder einspielen, einschließlich des Zubrots für die Herausgebenden, die eine so umfängliche Tätigkeit nur schlecht rein nebenberuflich ausüben können. Es geht dabei um kleine Summen, um einige paar tausend Euro im Höchstfall, und mit Blick auf die Umsätze ist kaum verständlich, dass Leute die Mühen auf sich nehmen, solche Geschäfte abzuwickeln. Sie können es nur tun, weil es funktioniert, denn sie haben treue Käuferinnen und Käufer.

Diese treue Kundschaft sind die Lyriker und Lyrikerinnen selbst. Sie kaufen die Anthologie oder die Zeitschrift, weil ein Text von ihnen darin abgedruckt ist. Und weil eine Veröffentlichung in Buchform öfter ein gutes Werbegeschenk ist, kaufen sie das Buch zusätzlich zum Belegexemplar auch mehrmals. Der Verlag fordert sie im Allgemeinen schon vor der Drucklegung auf, anzugeben, wie viele zusätzliche Exemplare benötigt werden, und legt die Höhe der Auflage danach fest. Kaufen 200 Autorinnen und Autoren im Schnitt zweieinhalbmal, beträgt die Auflage 750 oder 800, der Umsatz zwischen 7500 und 12 000 Euro, je nach Seitenzahl und Preis des Buches. Es ist ein kleines, aber ein relativ sicheres Geschäft. Es wirft Gewinne ab, wie das Kleinvieh Mist.

Für die Herausgebenden hat das Folgen. Sie dürfen sich nicht auf das Beste kaprizieren. Es würde dann an Breite, somit an Käufern und Käuferinnen fehlen. Sie dürfen auch nicht zu großzügig und duldsam sein, ein Schein von Renommee muss um des Verkaufs willen gewahrt bleiben. Ob sie sich bei der Arbeit dieser Kriterien bewusst sind oder nicht, spielt keine Rolle. Geld diktiert. Ein gewisses Mittelmaß stellt sich ein, eine gewisse wohlmeinende Beliebigkeit bei der Auswahl, das Leseerlebnis ist wie von Robert Gernhardt im oben zitierten Gedicht beschrieben. Es ist ganz unvermeidlich. Wollte man es besser machen, müssten wesentlich mehr Mittel zur Verfügung stehen.

Erschienen ist vor kurzem: Poesiealbum neu – Poesie & Narrheit – Gedichte und Notate. Es ist Friedlich Hölderlin gewidmet, der im März seinen 250. Geburtstag hatte. Ich hätte auch wegen der Narrheit im Titel wissen können, dass ich später mit dem Bändchen fremdeln würde. Es ist nicht zu bestreiten, dass etwas dazu gehört, sich vierzig Jahre lang in eine Turmstube zu verkriechen, den Geisteszustand dafür muss einer haben. Aber ist Hölderlins Zusammenbruch auch nur halbwegs so interessant wie seine Gedichte? Ist das Interessante an Beethoven etwa die Taubheit? Sollte, sich poetisch mit Hölderlin zu beschäftigen, nicht mehr sein, als zum x-ten Mal „Hälfte des Lebens“ als Überschrift zu wählen, in windigen Zitaten Fahnen klirren zu lassen oder mit einem Schuss geistiger Umnachtung zu kokettieren?

Ich kann nur für mich sprechen. Hölderlin war ein Dichter der Revolution und ein Dichter der Trauer über die gescheiterte Revolution. Er war jedoch nie ein enttäuschter, zynisch gewordener Antirevolutionär. Ihm lagen wie keinem Zweiten die großen Oden nach alten, griechischen Vorbildern. Er hat diese Formen für das Deutsche nicht wiederentdeckt (das war, vor ihm, Klopstock), aber er hat sie zum Klingen gebracht. Bei ihm werden sie musikalische, rhythmisch eindringliche Dichtung. Hierin lohnt es, ihm zu folgen. Ich denke, ich habe es, wenigstens einmal, getan.

Motiv meines Gedichts ist die Teilung des Halbgottes Herakles nach seinem Tod in einen menschlichen und einen göttlichen Teil. Der eine wird als Schatten in die Unterwelt verbannt, der andere lebt glücklich mit den Göttern auf dem Olymp. Das ist kein akzeptabler Zustand, Jammertal hier und Himmelsfeier da. Und so hatte ich, zu einem bestimmten Zeitpunkt meines Lebens im Jammertal, Motive genug, das Motiv des unglücklich auseinandergerissenen Herakles zu benutzen:

Herakles Schatten an Herakles Gott:

Wie gerne säh ich dich vor mir laufen, Gott,

das unwegsame Kreischen mit einer Hand

beiseite wischend, leichthin Straßen

spielenden Fußes behende wandelnd.

Als störte nichts mehr, gäbe es keinerlei

Gedränge auf den täglichen Wegstrecken,

wo ineinander unbegreiflich

wund von der Hetzjagd die Schatten stoßen.

Und kämest du, wie richtete ich mich auf,

schrie, stürzte dir nach: Halt an, Geliebter, wir

sind eins, ein Einziger, zerrissen,

einer dem andern geraubt sind wir zwei.

Doch in der Blase göttlichen Atems taub

für mich verschlöss sich hinter dir unberührt

die Unterwelt: Wie Luft von Gallert

träge umflossen entstiegest du mir.