Wer im seit Monaten erhitzten Klima universaler Polarisierung von einer tiefergehenden Krise der Öffentlichkeit spricht, ist schon kurz davor, für sie verantwortlich gemacht zu werden. Das ist nicht nur das alte Spiel, die Kritiker*in mit dem Kritisierten zu identifizieren, sondern gerade schlagender Beweis der diagnostizierten Krise. Diesem Trend entgegen hat die publizierende Linke heute sowohl ihre Medien- wie ihre Ideologiekritik zu aktualisieren – wofür diese aus ihren paranoiden (rechten) Personifizierungen befreit und system- sowie strukturkritisch (nach links) gewendet werden müssen. Sich vor den Konflikten der Welt zurückzuziehen in die liberale Gutbürgerlichkeit kann hierzu keine Alternative sein, da sonst der Rechten das Feld des vermeintlichen Widerspruchs überlassen wird.

Die Krise demokratischer Öffentlichkeit – das Versagen der bürgerlichen Presse

Wenn Demokratie etwas heißt, dann auch, nicht aussparen zu können, ihre Krise ernsthaft zu thematisieren. In dieser Krise befinden wir uns mit Haut und Haar: das diskursive Herz der Demokratie – die Öffentlichkeit – erleidet einen lebensgefährlichen Infarkt nach dem anderen. Die Debatte um ‚fake news‘ und ‚alternative facts‘ ist mit der Pandemie erst richtig in Fahrt geraten. (Falls sich ein agitatorischer Stellungskrieg ‚Debatte‘ nennen darf.) Was hinter der inzwischen leidlich bekannten Aufteilung der Welt in ‚Leugner‘ auf der einen und ‚Lügner‘ auf der anderen Seite steht, ist jedoch eine Tiefendimension von Krise, die wesentlich weiter zurückreicht als Trump, Brexit, die AfD oder Covid. Es ist nicht zuletzt eine Krise der Öffentlichkeit, die sich von Anbeginn nicht einseitig auf ‚alternative Medien‘ abschieben ließ. Ihre Analyse muss vielmehr bereits mit der bürgerlichen Presse beginnen, um von dort aus radikalere, das heißt Systemfragen zu stellen. Linke Medienkritik nämlich war nie denkbar ohne linke Systemkritik – das unterscheidet sie von aller Rechten. Andersherum ist die Linke selbst kaum denkbar ohne alle Kritik der herrschenden Meinung, die Gramsci auf den Begriff der Hegemonie brachte. Exemplarische Beispiele hierfür lassen sich finden von Karl Kraus, Kurt Tucholsky und George Orwell über Horkheimers und Adornos Kulturindustrie bis zu Noam Chomskys Manufactering Consent. Das Feld der Medienkritik hätte nie von der Linken verlassen und so an die Rechte abgetreten werden dürfen. Gerade jetzt – in der Resultante totalen politischen Misstrauens – muss dieses Territorium der Kritik zurückerobert werden von seiner demagogischen Vereinnahmung. Andernfalls plustert sich die Rechte auf zur ‚eigentlichen Authentizität‘ einer Gegenöffentlichkeit, die sie strukturell doch stets nur dem Schein nach sein kann.

Dabei stellte überhaupt erst, dass die bürgerliche Presse in ihrer Stellvertreterrolle – oder Selbstverwechslung – als demokratische Öffentlichkeit versagt hat, die Existenzbedingung all jener Parallelöffentlichkeiten bereit, die sich heute formieren. Das legitimiert deren Inhalte – und speziell ihre kruden Kartelle – keineswegs, sondern es fängt damit an, ihr Entstehen der Analyse zugänglich zu machen. Am Versagen der bürgerlichen Presse nämlich sind nicht einzelne Journalist*innen ’schuld‘ – wie das Problem allgemein keine Frage der Schuld ist, sondern der Strukturen. Vielmehr wäre für die Vertiefung der Krise der Öffentlichkeit die letzten vier Jahrzehnte vor allem das finanzstark durchgesetzte neoliberale Weltbild zur Verantwortung zu ziehen, das jedes Problem zugleich individualisiert und auf den Wohlfahrtstaat abschiebt. Wenn jedoch schon die Thematisierung der Krise der Öffentlichkeit und das Versagen einer neoliberalisierten bürgerlichen Presse – von der bürgerlichen Presse selbst – tabuisiert wird, dann ist man auf einem Niveau angelangt, das Realitätsverleugnung gleichkommt in blindwütiger Defensive. Was so definitiv nicht verteidigt wird, ist ein demokratisches Interesse; eher schon der neoliberale Katechismus der eigenen ‚gläubigen‘ Vergangenheit.

Schlagworte machen noch keine Analyse: ‚fake news‘, ‚Lügenpresse‘, ‚Wutbürgertum‘

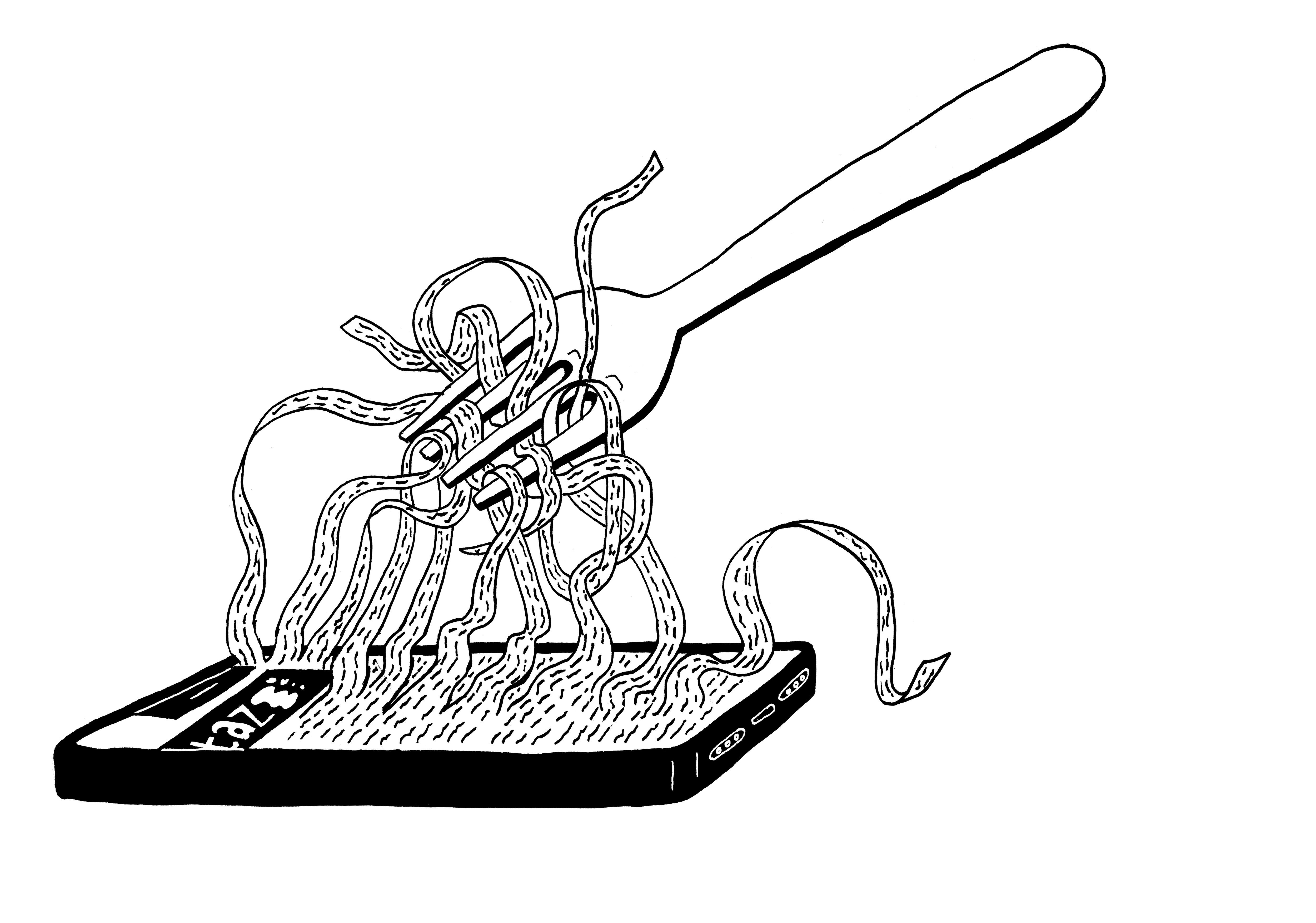

Von allen bürgerlichen Seiten erläutert man uns inzwischen, dass die ‚unabhängige liberale Presse‘ plural die Wahrheit verkündet hätte, bis das im wörtlichen Sinn gemeine – d.h.: plebejische – Internet von rechts angeeignet und so das Prinzip ‚fake news‘ eingeführt worden sei. Diese Erzählung vom gemeinen Internet, womit sich keiner, der sich differenziert genug zur komplexen Welt verhält, gemein machen sollte, gerät in Gefahr, einem soziophoben Elitismus gleichzukommen – der freilich immer schon enthalten war im liberalen Veto gegen alles Direktdemokratische. In jener Bilderbucherzählung scheint ‚das Internet‘ schließlich auf als digitaler Mob, der mit Mistgabel bewaffnet gegen die Bastille der bürgerlichen Presse anstürmt.

Nur, wenn man journalistisch mit dieser Bilderbucherzählung zugunsten eines differenzierteren Bildes der Gemengelage bricht, gibt es eine Chance, jene wachsende Gruppe zurückzugewinnen, die heute auf die Straße geht aus Angst um Demokratie. Und ja, diese Gruppe gibt es – und sie scheint sich gar mehr aus ehemaligen Grünen- und Linken-Wählern zusammenzusetzen als (sagen wir) aus den Rängen der CDU. Will man die nun alle abschreiben, indem man sie in die Ecke rechter Konspirateur*innen drängt? Ich würde behaupten: kein*e Demokrat*in, die es noch ernst meint mit sich selber und dem Ideal der Demokratie, kann es sich erlauben, jene Angst um Demokratie, die mehr und mehr ein Breitenphänomen wird, vom hohen Ross aus zu belächeln. Stattdessen ist an jene, die unter dem Banner einer ‚Querfront‘ marschieren, unmissverständlich die Botschaft zu senden, dass man niemals und unter keinen Umständen zusammen mit Rechten (oder mittels Antisemitismus) ‚Angst um Demokratie‘ haben kann. Denn das wäre etwa so, wie mit dem Bock Angst um den Garten oder mit dem Pyromanen Angst vor Brandanschlägen zu haben. Auch kann man seine Angst vor einer entsolidarisierten Gesellschaft nicht ausdrücken, indem man sich zu Zeiten einer Pandemie, die vor allem Arme, Kranke und Alte dezimiert, ohne Hygienekonzept, Mundschutz oder Abstände an einem Massenauflauf beteiligt.

Andererseits kann man gerade als Linke den politisierten Ungehorsam inklusive Skepsis gegenüber Autoritäten, das kollektive Auf-die-Straße-Gehen und das vehement vernehmbare Nein, deren Abwesenheit man über Jahrzehnte beklagte, jetzt nicht einfach verteufeln. Im Gegenteil sind die Wut gegen das System, das Aufbegehren von unten, auch das Gefühl der Ohnmacht in einer strukturell heteronom eingerichteten Welt als grundsätzlich gerechtfertigt anzuerkennen – nämlich, um sie von links zu fundieren statt von rechts zu instrumentalisieren. Erst von hier aus lassen sich Analysen, Problematisierungen, Divergenzen auf diskursivem Niveau überhaupt in einer Art austragen, die dem Namen kritischer Öffentlichkeit gerecht würde. Erst von hier aus, heißt das, lässt sich die nach rechts – gegen das Fremde – verdrehte Wut, das Aufbegehren gegen konstruierte Feindbilder und der betrauerte Machtverlust der weißen Kolonialkaste als verfälschende Diagnose des Problems widerlegen, ohne Menschen seinerseits in eine erste und eine zweite Klasse einzuteilen. Wer hingegen einfach nur denunziert wird, fühlt sich – vollends zurecht – nicht besonders ernst genommen. Ernst muss man den demokratisch intendierten Widerspruch aber nehmen, sonst gibt man allen recht, die vor sich keine plurale Streitkultur, sondern ein abgekartetes Spiel der Scheindiskurse zu erblicken behaupten. In dem Moment endlich, wo man Widerspruch ernst nimmt, lässt sich auch über die Frage diskutieren, woher er kommt, was an ihm berechtigt ist – und was eben nicht.

Entsprechend hilft es wenig, das Wort ‚Lügenpresse‘ zum Unwort des Jahrzehnts zu erklären und anschließend weiterzumachen, als sei nichts gewesen. Die Verantwortung so abzuschieben war und bleibt gefährlich kindisch und spielt politisch mit einem Feuer, das man gerade in Deutschland scheuen sollte. Eine absolute Front ist damit hochgezogen worden, die zwei Lager – das des redlichen Establishment und das der volksverhetzenden Verschwörugstheoretiker*innen – in diesem Schwarz-Weiß überhaupt erst erschuf. Seither hat man als Bürger*in die vorgegebene Wahl, sich selbst sowie andere auf der einen oder der anderen Seite einzuordnen. Je weiter aber das diskreditierte ‚Wut-Bürgertum‘ zunimmt – und es nimmt weiter zu, dafür sorgen nicht nur politische Interesse-Entscheidungen, sondern der kapitalistische Zwang der Verhältnisse – desto mehr Menschen zählt das Lager der Rechten. Denn die Rechte hat nicht ohne Vorlage das Flair des ‚Queren‘ appropriiert – sie konnte es überhaupt nur, weil eine künstliche Fundamental-Dichotomie von ihrer offiziellen Gegenseite konstruiert wurde. Worin die – inhaltlich zunächst einmal unterbestimmte – Wut der Bürger*innen schließlich auch bestehen mag, im bürgerlichen Horizont befangen kann sie unter keinen Umständen als berechtigt anerkennt werden. Leben wir doch, spätestens sei 1989, in der ‚besten aller möglichen Welten‘!

Gerade dieser Horizont provoziert aber eine Entwicklung, an deren Ende die gutbürgerliche Demokratiebesorgtheit auf der einen und der Rest des Volkes auf der anderen Seite campiert. Mit dem Ausheben jenes Grabens hat sich die bürgerliche Presse ihr eigenes Grab geschaufelt. Das ist umso fataler in einer Welt, die unterm Diktat des Kapitals weniger von substanziell demokratischem Minimalkonsens – von einem Mindestmaß an Toleranz und friedlichem Miteinander: von Menschenrechten und Minderheitenschutz – zusammengehalten wird als vom rohen Mischmasch aus Interesse und Ideologie. Die Gefahr steht damit – ungeschminkt – direkt vor uns. Wenn sich innerhalb der kapitalistischen Leistungs- und Konkurrenzgesellschaft das strukturelle Misstrauen gegen jeden geteilten diskursiven Horizont durchsetzt, gibt es keinen gesellschaftlichen Zusammenhalt mehr, der die Menschen davor bewahrte, hemmungslos in den neoliberalen Kreuzzug aller gegen alle zu ziehen.

Linker Journalismus muss sich auch vorm Liberalen hüten

Wenn man verfolgt, wie nun die Empörung gegenüber denen, die wütende Bürger*innen sind, nicht nur auf Seiten der bürgerlichen Presse wächst, sondern auch auf Seiten des oft linksliberalen Kulturflügels, sollte man einen Augenblick innehalten. Wie ist es eigentlich mit der eigenen politischen Position zu vereinbaren, dass viele Linke seit Jahren das Lager der Kritik an Hegemonie und herrschender Meinung aufgegeben haben zugunsten einer Kritik am ‚Populismus‘? Ganz wie in Brechts Satire der Parteilinie nach der Zerschlagung des Volksaufstands 1953 scheint es inzwischen, dass man neben dem Populismus am liebsten gleich den Populus mit abschaffte. Wer sich allerdings als Demokrat*in, insbesondere als demokratische*r Sozialist*in versteht, sollte die Sache des Volks (res publica) nicht gar so leichtherzig mit dem Völkischen identifizieren.

Vor allem kann man, nur, weil Corona ist, nicht nach zweihundert Jahren ankommen als Linke und plötzlich rufen: ‚April, April, die Liberalen hatten doch immer recht! Bis jetzt war alles pluralistisch und offen und frei – nur so die letzten zehn Jahre (also seit der Finanzkrise 2008) wurde’s schwierig!‘ Da wird man, mit Recht, nicht mehr für voll genommen. Vielleicht vermag man dergleichen ja als Linksliberale*r, wenn einem nicht mehr auffällt, dass der Liberalismus die, vielleicht die direkteste, zumindest die klassische Ideologie des Kapitalismus war und bleibt. – Schließlich ist noch der rechte Libertarismus nicht nur postmoderne Selbstparodie des Liberalen, sondern eher dessen Update unter anarcho-kapitalistischen Voraussetzungen. Als Linksliberale*r mag einem so etwas wie ‚linker (oder grüner) Kapitalismus‘ keine Widersinnigkeit mehr sein. Als antikapitalistische*r Linke*r – als demokratische*r Sozialist*innen – allerdings lässt sich hier nicht mitlaufen, ohne sich selbst und die eigene Geschichte durchzustreichen. Es bleibt allerwenigstens bedenklich, wie glatt sich manche linksliberale Posaune inzwischen auf Seiten des Bestehenden und seines apologetischen Himmelschors gegen das ‚dunkel aufziehende dumpfe‘ Volk einreiht.

There is no alternative: ‚Expertokratie oder Populismus, das ist hier die Frage!‘

Stattdessen sollte klar sein: wir haben eine Krise der Öffentlichkeit, und ihr intrinsisch sind sowohl Expert*innen als auch Populist*innen – sowohl die ‚Grammophonmentalität‘ (Orwell) der bürgerlichen Presse als auch die Paranoia personifizierender ‚alternative facts‘. Was nach dem ‚Ende der großen Erzählungen‘ nämlich blieb, waren nicht inkommensurable Pluralismen – sondern nur mehr die Unvermitteltheit nackter Fakten. Diese mögen theoretisch in den Denkkollektiven der Wissenschaften überprüfbar, also falsifizierbar sein, aber nicht de facto im laborfernen Alltag der Normalbürger*innen. Über ’nackte Fakten‘, kurzum, lässt sich nicht gemeinsam reden – sie sind nur exklusiv verwaltbar. Tatsächlich hat der postmodern (nicht zuletzt von Foucault) umjubelte Niedergang der öffentlich eingebetteten kritischen Intellektuellen, ontologisch als ‚Tod des Autors‘ sakralisiert, damit in den ungewollten Siegeszug exklusiver Expert*innen geführt, die nicht länger Argumente zur Diskussion stellen, sondern ‚Wahrheiten‘ verkünden. Dabei ist völlig irrelevant, ob Expert*in X explizit betont, kein*e Politiker*in zu sein und keine politischen Entscheidungen treffen zu wollen oder zu können, oder eben nicht – das Problem ist nicht diese oder jene Positionierung bestimmter Expert*innen innerhalb politisierter Debatten, sondern die zunehmend expertokratische Eingerichtetheit des Politischen selbst. Im Ergebnis bleibt einem nur mehr die geschrumpfte Wahl zwischen Pest und Cholera: ‚Expertokratie oder Populismus, das ist hier die Frage!‘ Jene Frage allerdings beinhaltet bereits ihre Antwort. Weder blinde Hörigkeit gegenüber dem Charisma einer medial inszenierten Persona noch blinde Hörigkeit gegenüber der Anonymität abgespalten ‚gesichteter‘ Faktizität sind vereinbar mit einem demokratischen Gemeinwesen, das den Namen verdient.

Immerhin so viel Differenzierung braucht es auch an anderen Stellen. So wenig, wie die herkömmlichen ‚Mainstreammedien‘ durch und durch homogen sind, sind es ihre digitalen ‚Gegenöffentlichkeiten‘. Hier wie dort – einerlei zu welchem Prozentsatz – tummeln sich auch Strategie, Manipulation, Mangel besseren Wissens, Interesse, und vor allem: Ängste. Hier wie dort gehört zur Schwundstufe des ‚Pluralen‘ auch der schiere Nonsens; und hier wie dort ist das besagte ‚Plurale‘ doch homogener als jeweils behauptet. Hier wie dort sind es kurzum wohl die seriösen, kritischen, problematisierenden Stimmen, die in der Minderheit sind. Und hier wie dort müssen noch diese kritischen Stimmen sich hüten, im eigenen Lager keinen Unmut zu erwecken, der Zensur der eigenen peer group nachzukommen und den Schein des monolithisch Antipodischen der beiden Seiten weiter zu zementieren. Dergleichen Diagnose votiert nicht gegen, sondern gerade für mehr Differenz und Differenzierung.

Insofern ist das einzige, was – hier wie dort – ein-deutig ‚fake‘ und ‚Lüge‘ ist, die holzschnittartig antagonisierende Zuschreibung der selbsterklärten digitalen Gegenöffentlichkeit auf der einen Seite: ‚die dort sind Lügenpresse!‘ und der bürgerlichen Presse auf der anderen: ‚die dort sind fake news!‘. ‚Das Internet‘ – bei aller mehr als berechtigten Problematisierung seiner Funktionsweisen – ist wohl zumindest nicht als eine Front, wie ‚quer‘ sie sich auch gebe, (auf-)fassbar. Was mit Sicherheit zu fragen bleibt, ist, wem die weitere Spaltung der Gesellschaft denn bitte helfen soll, wenn nicht der wachsenden Anomie im Gehäuse eiserner Verhältnisse?

Es gibt keinen ‚diabolus ex machina‘ – it’s the economy, stupid

Spätestens hier nun kommt die Systemfrage ins Spiel. Was zu betonen bleibt, ist, dass Demokratie von Anbeginn – um es euphemistisch zu formulieren – in einem Spannungsverhältnis zum Kapitalismus stand und weiterhin steht. Erst aus diesem Spannungsverhältnis aber sind faschistoide wie neofaschistische Reaktionen zu erklären, statt sie aus dem Himmel herab (bzw. aus der Hölle nach oben) fallen zu lassen – als sei ein Hitler oder ein Trump so etwas wie ein ‚diabolus ex machina‘. Vielmehr sind die Wurzeln der Krise der Öffentlichkeit, wie weit ihre Ausläufer heute auch gehen mögen, so alt wie die bürgerlich verzerrte Öffentlichkeit selbst. Dabei spielt es letztlich wenig Rolle, ob ‚Öffentlichkeit‘ nun semi-feudale Kaffeehäuser, oligopolisierte Massenmedien oder algorithmische Kommodifizierung bezeichnet (oder deren Kombination). Im Kapitalismus schwelt der Faschismus unter der dünnen Haube de jure bewahrter Demokratie, und je dünner dieser Deckmantel wird – etwa weil das Kapital ihn einreißt –, desto hohler werden die Worte jener ans demokratische Begehren Appellierenden, die nicht zugleich bereit sind, den Kapitalismus als Grundproblem anzusprechen.

Genau hierin jedoch steckt die Wahlverwandtschaft zwischen Liberalismus und Faschismus, die etwa in den Kreisen der frühen Frankfurter Schule noch klar gesehen wurde. Die Apologie des Kapitals, vom Liberalen geliefert, muss in eine geheuchelte statt demokratische Öffentlichkeit führen, in der die strukturellen Hintergründe politischer Problematiken aus strukturellen Gründen nicht angesprochen werden können. Das liegt daran, dass diese Hintergründe meist mit der Totalität des Kapitals zusammenfallen – einer Totalität also, die ihrerseits der Horizont des Liberalismus ist. Erst in diesem liberalen Vakuum struktureller Kritik jedoch kann eine Rechte überhaupt ihren ästhetischen Gestus der Radikalität performieren, um lauter Symptome – bzw. paranoide Projektionen – als vermeintliches Problem auszurufen: statt dem Kapital sind es dann Migrant*innen, Jüd*innen, isolierte Regierungen oder satanische Superreiche, die den Weltenuntergang herbeiführen. Um es zusammenzufassen: erst, wenn fundiert radikale Kritik unterbelichtet bleibt, sodass strukturelle Probleme strukturell ausgeblendet werden, kann eine offen hassschwangere Rhetorik verschwörungstheoretischer Phantasmagorien sich für irgendwen plausibel artikulieren. Anschließend freilich vermag das liberale Lager selbst mit viel moralisierender Tränendrüse, aber ohne jedwede Selbstkritik, jene Phantasmagorien beäugen, die es nur aufgrund seiner eigenen Verkürzungen in den Status von ‚Argumenten‘ geschafft haben. Damit ist an die (links-)liberale Adresse zu richten: Wer vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch von Verschwörungstheoretiker*innen schweigen. Am Ende sitzt der blanke Hass ja noch im Liberalen – wie sehr er sich auch versteckt hinter formell gleichem Vertragsrecht oder in nach unten spuckenden Debatten wie der um ‚Sozialneid‘ oder den ‚Harzer in der Hängematte‘.

Wenn die herrschende Meinung zunehmend weniger der Meinung der Herrschenden entspricht, spiegelt sich dies in einer falsch eingerichteten Welt also gewiss auch im Ersatz-Hass auf das Andere. Doch macht dergleichen die Meinung der Herrschenden – die im Übrigen ihrerseits das Übertreten der Linie zwischen Mitte und Rechts immer seltener scheut – nicht richtiger. Die Hintergründe der Krise der Öffentlichkeit sind so alt wie die moderne Öffentlichkeit selbst, was daran liegt, dass sie historisch mit der Entwicklung des Kapitalismus verschränkt sind, während sie in ihren Implikationen über diesen hinausweisen. Dass dergleichen von der bürgerlichen Presse kaum thematisiert wird, ist seinerseits hinreichender Beweis für die tiefe Krise der Öffentlichkeit – von deren Vertrauensverlusten sich die bürgerliche Presse selbst zunehmend weniger erholt.

Kritischer Journalismus muss grundsätzlich werden: Kapitalismus oder Demokratie?

Kritischer – linker – Journalismus heute kann die Krise der Öffentlichkeit deshalb nicht länger unthematisiert lassen. Selbige Krise ist untrennbar vom Versagen der bürgerlichen Presse und ihren liberalen Apologien – und damit vom Kapitalismus selbst. Wer ‚fake news‘ und co. bekämpfen will, darf darum auch die bürgerliche Presse nicht aussparen aus Angst, von der bürgerlichen Presse selbst zu denen ‚Drüben‘ gerechnet zu werden. ‚Drüben‘ war für das Bürgerliche schließlich stets alles, was ‚extrem‘ sei, also nicht zur eigenen Mitte gehört. Zumindest eine radikaldemokratische Linke kann von sich aus ohne Selbstwiderspruch weder an der Spaltung der Gesellschaft teilhaben, noch sich dem liberalen Lager unterordnen. Ein Journalismus derweil, der sich vorm Grundsätzlichen hütet, indem er sich im Tagesaktuellen als Modekonjunktur verschanzt, wird bereits zeitmanagerial oberflächlich und damit unfähig zur (Selbst-)Kritik. Solange man jedoch nur Symptome behandelt, darf man sich nicht wundern, dass die Rezipient*innen nach Gründen suchen, und wenn es die falschen sind – ob nun fantasierte, essentialisierte oder restlos psychotische. Jenseits dieser falschen Gründe hat eine Linke zu betonen, dass das Leiden am Status Quo nicht ausgedacht, sondern real ist; und dass die Wut darob nicht an sich verfehlt, sondern nur als fehlgeleitete – rechts besetzte – abzuweisen ist. Die tatsächlichen Gründe und Hintergründe von Leid, Wut und Hass transparent zu machen insofern ist genau die Aufgabe der publizierenden Linken.

Gründe und Hintergründe sind in einer kapitalistischen Gesellschaft aber zunächst und zumeist – der Kapitalismus. Ihn unthematisiert zu lassen kann sich kein kritischer Journalismus leisten. Will man ernstzunehmend von freier Meinungsäußerung, prüfender Öffentlichkeit und substanziell demokratischer Vergesellschaftung sprechen, darf man nicht verschweigen, wie die kapitalistische Infrastruktur an allen Orten zwar nicht im Keim erstickt, aber institutionell verunmöglicht, was im Überbau – inklusive bürgerlicher Presse – als längst ratifizierte Realität verkauft wird. Wenn dieses Verschweigen nicht durchbrochen wird, befindet man sich zunehmend in DDR-ähnlichen Zuständen, wo eine Meinung von oben vorgegeben wird als verbindliche, die unten nur müdes Lächeln oder Schulterzucken hervorrufen kann – da die tatsächlichen Lebensrealitäten den verschriebenen Selbstbeweihräucherungen von vorne bis hinten widersprechen. Gegen solche Tendenzen ist kritischer Journalismus nur und erst einer, der uns daran erinnert, dass Demokratie, solange sie nicht auch die Ökonomie einbezieht, bestenfalls zum Formalismus schwindet, schlimmstenfalls zur Rhetorik des Bestehenden und seiner Tendenzen.

Kritischer Journalismus muss also stets mit aufzeigen, dass Demokratie und Kapitalismus nicht vereinbar sind. Er muss aufzeigen, dass, solange das Kapital in letzter Instanz regiert, demokratische Öffentlichkeit Gefahr läuft, zur Staffage zu werden – und dass darin selbst die sogenannten Mächtigen zur Ohnmacht verurteilt bleiben. Anders gesagt: wirkliche Demokratie gibt es erst transkapitalistisch. Und nochmal anders: um DDR-ähnliche Zustände zu vermeiden, bedarf es sozialistischer, wenn nicht kommunistischer Imagination. Varianzen des ‚demokratischen Sozialismus‘ sind damit nicht bloß ein etwas intensiverer Rot-Ton auf der Palette des alle vier Jahre Wählbaren, sondern Wege, die begangen werden müssen, um aus den Sackgassen zu führen, in die das Kapital die Demokratie seit ihrer Geburtsstunde treibt.