Wenn es um Aymara-Frauen in La Paz geht, kommt man um den geläufigen Begriff der „Chola“ oder in der Verniedlichungsform „Cholita“ nicht herum. Von den einen liebevoll wertschätzend gebraucht, ist es für andere ein Schimpfwort. Mit dem wird versucht, die indigenen Frauen in ihrer traditionellen – ursprünglich aus Europa eingeführten – Tracht der „polleras“ (Röcke) gegenüber den Mestizen im „vestido“ (moderner westlicher Kleidung) abzuwerten. Bertha Beatriz Acarapi aus El Alto hat in Medien und Politik ihren Teil zur politischen und gesellschaftlichen Gleichberechtigung der Aymara-Frauen beigetragen. Vom häufig enttäuschenden Politikbetrieb hat sie aber erst einmal genug. Soledad Dominguez hat für das Zentrum zur Förderung der Frau „Gregoria Apaza“ in El Alto Acarapis bisheriges Leben aufgezeichnet.

von

Soledad Domínguez

Unter den hellen Lichtern eine großen Saals leuchten grüne, rosa, hellblaue oder orange Röcke und strahlen die Augen der hübschen Teilnehmerinnen des Wettbewerbs „Cholita Alteña 1992”. Der steht unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisteramts von El Alto. Die Lautsprecher sind auf volle Lautstärke gestellt und verkünden:

— Und … die Gewinnerin des Titels der „Cholita Alteña“ ist…!

— Berthaaaa … Aaaacarapi!

Eine anmutige und elegante junge Frau tritt vor. Sie trägt einen beigen Borsalino-Hut auf dem Kopf. An den Ohren hängt glänzender Schmuck. Ein rosa Spitzentuch liegt über den Schultern. Der Rock ist smaragdgrün und die langen schwarzen Haare sind zu zwei Zöpfen geflochten. Bertha Acarapi ist 21 Jahre alt, unverheiratet und von Beruf Sekretärin.

Die Tracht einer Cholita

Als Bertha sich einen Monat zuvor zum Wettbewerb angemeldet hatte, hätte sie einen Sieg nicht für möglich gehalten. An jenem kalten Winterabend kam sie von ihrer Arbeit in einem Schulbüro. Mit einer Freundin ging sie an der Ceja (Markt- und Geschäftsviertel von El Alto am Rand des Altiplano) entlang, als sie an einem Pfosten ein Plakat entdeckte: Es war der Aufruf, sich für die Wahl der “Cholita Alteña” zu bewerben.

— Warum machst du da nicht mit?

— ¿Ich? Haha. Ich käme nicht mal in die Vorauswahl.

— Hier eine halbe Straße weiter ist das Bürgermeisteramt. Schreib dich ein. Wenn sie dich nehmen, gut. Und wenn nicht, ist es auch in Ordnung.

Zu Hause angekommen:

—Mami, weißt du, dass ich mich für die Cholita Alteña habe einschreiben lassen?, sagte sie ihrer Mutter Juana.

—¿Wie bitte?! Das ist vergeudete Zeit. Unmöglich, mein Töchterchen. Was willst du da?

Großmutter Bertha teilte die Skepsis nicht. Sie war es gewohnt, zu lachen und das Leben zu genießen. Auch in schwierigen Situationen mochte sie ihre Aymara-Lieder anstimmen. Vor allem, wenn sie Lama- oder Alpaka-Wolle wusch, um daraus später Ponchos, Umhänge oder Taschen mit Kondor- oder Puma-Motiven zu weben. Dabei erinnerte sie sich an ihre Kindheit auf den Weiden und dornenbewachsenen Felsen ihrer Heimatprovinz Larecaja.

—¿Und was sagt deine Mama? – fragte die Großmutter.

— Sie will das nicht.

— Ahá. Mach dir keine Sorgen. Ich werde ihr sagen, dass sie dich unterstützen soll und werde dir Geld für deine Tracht geben.

Die Kleidung! Selbstverständlich braucht man schöne Sachen, um zu einem solchen Wettbewerb zu gehen. Und die Tracht einer Chola ist nicht billig. Allein der Rock und der Umhang kosten ein Vermögen. Und dann kommen noch die Unterröcke, die Bluse und der ganze Schmuck, vom Ohrgehänge bis zur Spange, um den Umhang zusammenzuhalten… Sie kauften ein. Den Borsalino-Hut hatte sie schon, ebenso wie die Ohrringe, die Spange und die Schuhe. Die Woche darauf war die Vorauswahl mit vielen Bewerberinnen. Erst ein Auftritt auf dem Laufsteg, dann wurden die Finalistinnen ausgewählt. Für das Finale musste neue Kleidung gekauft werden. Noch ein teurer Rock, eine andere Bluse. Für einen neuen Umhang reichte das Geld nicht mehr.

Bertha kann sich nicht daran erinnern, in ihrem Leben einmal Mangel erlebt zu haben. Aber ihre Mutter hatte gewiss nicht viel Geld. So musste Bertha als Jugendliche die reguläre Schule verlassen, um ihrer Mutter beim Verkaufen und den häufigen Reisen zwischen Stadt und Provinz zu helfen. Geboren wurde Bertha in El Alto. Ihre Kindheit verbrachte sie im Stadtteil Ciudad Satélite, wo sie mit ihren kleinen Freundinnen und Freunden und einem Vetter, der um die Ecke wohnte, auf der Straße spielte. Nachlauf, Seilspringen, Murmeln, Himmel und Hölle und Drachen steigen lassen waren damals die häufigsten Spiele. Solche einfachen Freuden und die Ausgelassenheit wogen die Sorgen auf. Eine davon war, dass ihre Mutter sie von klein auf allein aufziehen musste. Der Vater von Bertha war nie vom Militärdienst zurückgekommen und spurlos verschwunden.

An einer Abendschule machte Bertha schließlich ihr Abitur. Sie wurde dabei liebevoll unterstützt von ihrer Mutter und auch den Großeltern. Deren Werte waren Ehrlichkeit, Liebe zur Arbeit und die Gewissheit, dass man alles, was man gibt, auch wieder zurück bekommt. Der Vater ihrer Mutter war Bauer, aber auch Bergmann und für Bertha die Brücke zur ihren Wurzeln als Aymara. Er hatte als Kind noch als Leibeigener unter der Knute eines Großgrundbesitzers Erniedrigungen erlitten. Irgendwann hatte er seiner Enkelin empfohlen, die Aymara-Sprache langsam zu vergessen und besser Spanisch zu reden. Er hatte ihr auch gesagt, es sei besser für indigene Frauen, westliche Kleider zu tragen, um leichter eine Arbeit zu bekommen.

Vieles davon gilt auch noch heute. In einer rassistischen und von Klassenunterschieden geprägten Gesellschaft ist der traditionelle Rock, die Pollera, obwohl es ein teures und edles Kleidungsstück ist, immer noch ein Grund zur Diskriminierung. Bertha hatte bislang davon aber nicht viel mitbekommen. Sie trug diese Kleidung, mit der sie sich kulturell identifiziert, bislang nur auf Festen oder Abschlussveranstaltungen von Verwandten. In der Schule hatte sie einen einfachen, glatten Rock getragen. Immerhin kamen dazu die traditionellen Zöpfe und der Umhang. Nie wäre ihr aber in den Sinn gekommen, dass man mit der traditionellen Kleidung auch die Identität als Chola ablegen würde. In der Abendschule machte sie ihr Abitur und dann eine Ausbildung zur Sekretärin.

Eigentlich wollte sie Journalistin oder Lehrerin werden. Aber wer würde ihr diese Ausbildung bezahlen? Ihre Mutter verkaufte damals Obst und Gemüse. Das reichte nicht. Die Arbeit als Sekretärin verschaffte Bertha damals ihr erstes eigenes Einkommen. Kurz vor der Wahl der „Cholita Alteña“ berichtete Bertha ihrem Vorgesetzten der Schulbehörde von ihrer Teilnahme. Und der besorgte gleich Geld, um sie zu unterstützen. Sie besuchten ein Geschäft, wo die besten Handwerker zu finden waren. Dort wählten sie jenen schönen rosafarbenen Umhang mit Mustern aus der Tiwanaku-Kultur aus, die sie dann beim großen Finale trug.

Anfang eines neuen Lebens

In jener Nacht wurde ihr Name bekannt. In der Jury saß ein Mann, dem die Lebhaftigkeit ihrer Stimme und die Schlagfertigkeit beim Beantworten der Fragen auffiel, aber auch die Beherrschung der Aymara-Sprache. Es war der Direktor des Fernsehkanals 24, José Luis Paredes. Der war nicht nur Medienunternehmer, sondern auch Rechtsanwalt und Mitglied im MIR, der „Linksrevolutionären Bewegung“, der Partei des damaligen Präsidenten Jaime Paz Zamora, die im politischen Spektrum schon längst nach rechts gerückt war.

—Wir wollen ein alternatives Programm in El Alto ausprobieren und ich würde gerne, dass du ins Kommunikationsteam kommst, sagte Paredes zu ihr.

Schon am nächsten Tag, einem Montag, geht Bertha zum Sender. Es handelt sich um ein Radio-, kein Fernsehprogramm. Bertha fühlt, dass das der Ort ist, an dem sie immer schon sein wollte. Dabei muss sie noch viel lernen: Die Stimme zu modulieren, mit den Kolleg*innen zu interagieren, zu kommentieren. Jenen Tag vergisst sie am Mikrofon sogar ihren Namen, zittert, macht Fehler. Aber der erste Schritt ist getan.

Das Programm ähnelt der Tribuna Libre del Pueblo (Freie Bühne für das Volk), dem erfolgreichsten Publikumsprogramm des Senders RTP von Carlos Palenque (ehemaliger populistischer Politiker, Musiker und Medienbesitzer aus La Paz), aber hier angepasst auf die Verhältnisse in El Alto. Es geht darum, allen Beschwerden, Forderungen, Initiativen und der Kreativität der Bevölkerung einen Platz zu geben und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und das macht Bertha gut. In wenigen Wochen schon hat sie sich mit dem Mikrofon angefreundet, drückt sich frei aus, spricht ohne Lampenfieber.

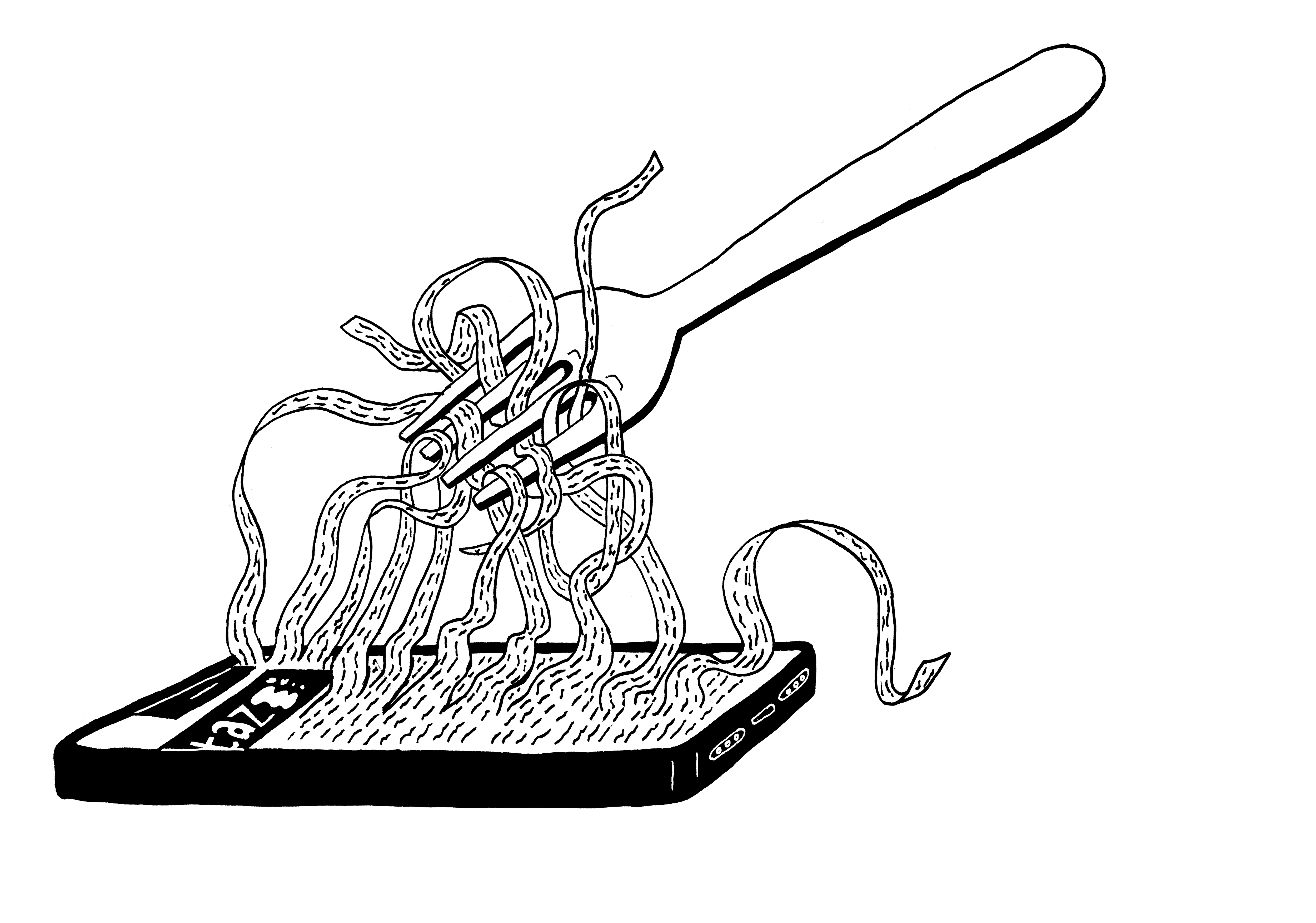

Und schon einen Monat nach dem Start des Programmes „Das Mikrofon der Alteños” beginnt Bertha auch mit einem Fernsehprogramm im Kanal 24 unter dem Namen: “Im Angesicht des Volkes“. Bertha ist glücklich. Sie hat ihre Arbeit in der Schule aufgegeben und bekommt ein besseres Gehalt. Und sie ist wohl eine der ersten Frauen in Pollera in El Alto, die Radio und Fernsehen macht. Bertha macht die Moderation zu ihrem Beruf, arbeitet in unterschiedlichen Radiosendern, darunter „San Gabriel“, der eine hohe Reichweite hat. Und immer in ihrer traditionellen Kleidung.

Sie kann sich nun mehr Kleidung kaufen, wenn auch nicht so viel, dass sie jede Woche eine neue Tracht zur Schau stellen könnte. Und so macht sie das, was alle machen: sie kombiniert ihre Röcke, Blusen, Farben, Muster. Sie besitzt vier Hüte: Schwarz, braun, beige und grau. Ihre Schuhe sind aus schwarzem Leder, das noch drückt, wenn die Schuhe neu sind. Aber andere Modelle trägt man zu jener Zeit nicht. Irgendwann schreibt sie sich in den Kommunikations-Studiengang der staatlichen Universität San Andrés von La Paz ein. Bald merkt sie, dass sie das alles in ihrer täglichen Arbeit bereits anwendet. Sie wechselt in den Studiengang der Sozialarbeit und macht dort ihren Abschluss. Es sind ruhige Jahre, ohne größere Probleme. Sie gründet eine Familie.

Die ersten Schritte in der Politik

1999 arbeitet Bertha in der Presseabteilung von Aguas del Illimani (damals privater Wasserbetrieb in französischem Besitz) in deren Büro im Marktviertel „16. Juli“ in El Alto. Es gefällt ihr dort. Sie verdient gut, es reicht für ein gutes Auskommen. Und sie hat auch Zeit für ihre Familie. Doch eines Tages kommen Vertreter von „Pepe Lucho“, jenem José Luis Paredes, und schlagen ihr vor, für die MIR als Stadtverordnete zu kandidieren. Zweimal lehnt sie ab. Beim dritten Mal spricht Pepe Lucho selbst vor. Bertha muss bei Aguas de Illimani mitbekommen haben, welche Probleme es mit der Trinkwasserversorgung in vielen Vierteln von El Alto gibt. Und damit überzeugt er sie. Bertha akzeptiert, in die Politik zu gehen.

José Luis Paredes, “Pepe Lucho”, selbst kandidiert für das Bürgermeisteramt von El Alto. Die MIR besiegt Condepa (Conciencia de Patria) von Carlos Palenque in deren Bastion. Und während der Amtszeit kommt es im Oktober 2003 zum sogenannten Gaskrieg. Die Regierung von Gonzalo Sánchez de Lozada lässt Bewohner*innen von El Alto massakrieren, die die Gasabfüllanlage und das Benzinlager in Senkata und die Straße hinunter nach La Paz blockiert hatten. Bertha tritt von ihrem Amt als Stadträtin zurück und aus der Partei aus. Denn die MIR ist Teil des Regierungsbündnisses.

2004 gewinnt “Pepe Lucho” erneut das Bürgermeisteramt von El Alto. Diesmal mit seiner neu gegründeten Partei „Progreso para Bolivia“ (Fortschritt für Bolivien). Auch Bertha ist wieder als Stadträtin dabei. 2006 wird sie zudem zur Präsidentin des Stadtrates gewählt. Sie ist die erst Frau in diesem Amt. Es sind sehr konfliktreiche Jahre. Die Arbeitsbelastung ist hoch. Man übt Druck auf sie aus und es gibt viele Enttäuschungen. Zum Ende ihres Mandats 2010 nimmt Bertha sich vor: „Nie wieder werde ich Politik machen.“

Selbstzensur

Sie sucht wieder Arbeit im Mediensektor. Eines Tages kommt ein Anruf vom katholischen Radiosender Fides. Toll, sie hat Arbeit! Aber Bertha weiß auch, dass der Radiodirektor Eduardo Pérez Iribarne, ein Jesuit und Priester, ungern mit Politikern arbeitet. Eines Tages wartet sie auf ihn am Eingang des Studios.

— Ich arbeite hier und will ehrlich sein: Ich bin eine ehemalige Stadträtin von El Alto.

— Das weiß ich doch. Und ich weiß auch, dass du fleissig und ehrlich bist. Ich arbeite gerne mit dir.

An jenem Tag macht sich Bertha Gedanken darüber, ob sie sich nicht vielleicht unbewusst ihre politische Karriere selbst beschneidet. Sie weiß, dass sie ihre Sache gut gemacht und für ihre Stadt gearbeitet hat. Aber ihr ist auch klar, dass es ihr schwerfällt, mit aggressiver Kritik umzugehen und mit der symbolischen Gewalt gegen sie als Frau. Die Gerüchte machen ihr zu schaffen; auch die weit verbreitete Vorstellung, dass Politik immer korrupt ist, und die Böswilligkeit mit der insbesondere die Ehre von Politikerinnen in Frage gestellt wird.

“Niemals mehr Politik“, verspricht sie sich erneut. Aber sie versteht auch, dass diese Werturteile, die offene oder versteckte Gewalt die Frauen so behindern. Damit sie keine Karriere machen. Bertha erinnert sich, dass sie ihre weiblichen Kolleginnen im Stadtrat einmal gefragt hat, ob sie erneut kandidieren würden. Nur die wenigsten. Bertha war immerhin zehn Jahre in der Politik. Aber sie ist die Ränkespiele leid, den permanenten Druck, die Kritik, die Demagogie und den Machtmissbrauch.

Zur besten Sendezeit

Ab dem Jahr 2010 beginnt die Sternstunde von Bertha als Moderatorin. Bei Fides leitet sie ein Radioprogramm und ein Kulturprogramm in einem Fernsehsender. Inzwischen hat sie auch einen Masterabschluss in Öffentlicher Verwaltung und Dezentralisierungspolitik. Von 2011 bis 2012 arbeitet sie in einer Institution, die Stadträtinnen politisch schult. Dabei kommt sie auch nach Honduras und Guatemala. Eine Zeit lang reist sie für ein Programm der Vereinten Nationen zur Förderung der politischen Beteiligung von Frauen zwischen Bolivien und Mittelamerika hin- und her. Sie ist auch als Sozialarbeiterin für eine Stiftung in La Paz tätig. Bis sie schließlich zum Fernsehsender ATB kommt, wo sie zur besten Sendezeit einem gesamtbolivianischen Publikum die Nachrichten präsentiert.

Vom Politikbetrieb befreit bewegt sie sich in einer Umgebung, wo sie sich gemocht und bewundert fühlt. Sie übernimmt auch Rollen in kleinen Kinoproduktionen oder ist Statistin in einem Spielfilm von Jorge Sanjinés. Sie arbeitet als Dozentin an der staatlichen Universität von El Alto UPEA und tritt 2018 für die Stadtverwaltung von La Paz und die Modenschau Bolivia Moda als „Chola Pazeña” wieder auf dem dem Laufsteg auf. In jenem Jahr reist sie auch nach Paris, um mit Förderung der französischen Stiftung Cartier Schmuck der bekannten Kunsthandwerkerin Ana Palza vorzuführen. Es sind Jahre der persönlichen Weiterentwicklung und für die Familie. Sie schläft wenig, arbeitet viel und diszipliniert, hat aber das Gefühl da angekommen zu sein, wo sie hin wollte.

2019, Jahr des Schmerzes

Es kommt das Wahljahr 2019. Es ist Juni. Einige Kolleginnen beim Fernsehsender ATB haben mitbekommen, dass Bertha wieder zu einer Kandidatur eingeladen wurde. Sie sagen:

— Geh nicht in die Politik, bleib hier. Hier geht es dir besser.

Sie spricht mit ihrer Kollegin María René Duchén, die 2005 Vizepräsidentschaftskandidatin an der Seite von Jorge Quiroga der Rechtspartei Poder Democrático Social (Podemos) gewesen war. María René kennt den Preis, den sie dafür damals in ihrem beruflichen und privaten Leben bezahlt hat.

—Du bist in deinem besten Augenblick im Journalismus. Wirst du Politik machen?

—Ja, sagt Bertha.

—Na gut, viel Erfolg, bekommt sie zur Antwort, aber mit einem traurigen Unterton.

Warum hört Bertha nicht auf den Rat, ihren journalistischen Weg weiter zu gehen? Bertha denkt, dass sie in der Bewegung zum Sozialismus (MAS) besser Projekte für ihre Stadt auf den Weg bringen kann. Und es ist noch vielversprechender, dass Präsident Evo Morales höchstpersönlich sie dazu einlädt, als Abgeordnete für La Paz zu kandidieren. Sie überlegt, überlegt und überlegt noch einmal. Dann akzeptiert sie, kündigt bei ATB und sagt zu Morales:

—Wir müssen ein Messegelände in El Alto bauen, die Straße vom Gipfel bis in das Viertel Alto Lima, die Allee von El Alto und wir müssen uns um die Sicherheit kümmern.

All das hatte Morales bereits im Programm. Am 20. Oktober gewinnt die MAS die Wahlen. Oppositionsparteien, Mittelschichten und die von Santa Cruz angeführten Comités Cívicos (Bürgerkomitees) gehen auf die Straße und werfen der Regierung Wahlbetrug vor. In der Folge kommt es zu Gewalt. Es sind Tage, an denen Bertha sich fragt: „Wo bin ich? Was habe ich hier zu tun?“ Sie fühlt sich alleingelassen.

Im Internet explodiert der Hass. Dort kann die Barbarei ungestraft zu Wort kommen. Bertha ist auf dem Weg zu einem Parteitreffen am Murillo-Platz. Es sind jene Oktobertage, an denen wütende Gruppen von Mittelschichtler*innen die Straße mit Nationalflaggen, Bändern, Reifen oder Stacheldraht absperren. Sie fordern die Neuauszählung der Stimmen, eine Stichwahl und dass Evo Morales abtreten soll.

Bertha geht die Kolumbus-Straße im Stadtzentrum hinauf. Plötzlich ruft ihr eine Frau im Kleid von der anderen Straßenseite zu:

—Schmutzige Chola, du kannst die Plaza Murillo nicht betreten. Gehe auf deinen Acker.

Die Beschimpfungen schmerzen mehr als Schläge. Bertha ist eine Frau mit Universitätsabschlüssen. Und trotzdem wird sie nicht als gleichwertig angesehen. Da ist jemand, der ihr verbieten will, über die Straße zu gehen. Das Schreien der Frau zieht weitere Personen an. Sie beleidigen Bertha, die Chola, die Indígena, die Aymara, die „MASista“. Bertha wankt. Um sie herum gibt es nur Gesten des Hasses und der Missachtung. Wo hatte sich so viel Rassismus die ganzen Jahre zuvor verborgen?

Doch dann taucht Pepe Murillo auf, Volksmusiker, TV-Moderator der Tribuna Libre del Pueblo bei RTP und vor allem: Ihr Freund. Er streckt ihr seine Arme entgegen. „Nur mit der Ruhe, Bertha, meine Schwester. Dies hier wird dich beschützen.“ Er reicht ihr eine kleine Puppe. Mein Glücks-Pepe-Grillo! Bertha hält das Amulett fest an sich. In jenen Tagen spürt sie am eigenen Leib, was ihr Großvater in den Zeiten der Großgrundbesitzer erlebt hat: Das die eigene Kultur, das eigene Leben für die Herren nichts wert ist. Bertha, ihr Ehemann und die Kinder müssen ihr Haus verlassen. Im Internet hatte es anonyme Drohungen gegeben, sie als Komplizin des „Wahlbetrugs“ zu lynchen.

Die letzte Etappe in der Politik?

Nach dem Sturz von Evo Morales folgen Tage der Trauer. Nach der Regierungsübernahme durch Jeanine Añez, bricht die COVID-Pandemie aus und damit lange Monate der Trostlosigkeit und der Quarantäne. Im Oktober 2020 schließlich tauchen fast alle die, die 2019 schon kandidiert hatten, wieder auf den Listen der Parteien auf. Auch Bertha Acarapi. Die MAS gewinnt die Wahlen mit deutlichem Vorsprung. Aber die Zeiten des Zusammenhalts sind vorbei. Es gibt parteiinterne Auseinandersetzungen und Spaltung. Manche kritisieren Bertha wegen ihrer Vergangenheit als Stadtverordnete der MIR und „Freundin“ von „Pepe Lucho“ Paredes. Diskriminierung und politische Belästigung greifen indirekt oder offen um sich. Die folgenden fünf Jahre ist Bertha eine „Flur-Abgeordnete“. Denn sie hat kein eigenes Büro. Einen Schreibtisch bekommt sie nur zur Verfügung gestellt, wenn Sitzungswoche ist. So wie ihr geht es noch vier weiteren Frauen und einem Mann aus der Fraktion. Denn ihnen wurde kein Ausschuss zugeordnet.

Trotzdem erreicht Bertha, dass 2020 das Gesetz zum Bau der Straße vom Gipfel bis zum Alto Lima-Viertel verabschiedet wird. Und für das Messegelände beschafft sie das Grundstück im vierten Distrikt. Und sie verfolgt noch weitere Projekte, wie die Errichtung eines Kulturzentrums im Viertel „16. Juli“. Rückblickend hat Bertha das Gefühl, dass sie dabei vor allem von Frauen unterstützt wurde. Deshalb würde sie heute auch nur Frauen vertrauen. Ein paar wenigen Männern auch. Aber sie denkt, dass es unter Frauen mehr Solidarität gibt. Weil sie sich wie Schwestern fühlen, das heißt weil sie besser verstehen, was es bedeutet, in dieser Gesellschaft eine Frau zu sein. Wird sie weiter politisch aktiv sein? Nein: „Meine Zeit in der Politik endet in diesem Jahr“, ist ihre Antwort.

Eine Botschaft an die Frauen

„Wissen gibt es nicht nur in den Universitäten und Instituten. Und man muss sich klar darüber sein, dass das patriarchale System uns nicht helfen wird. Es wird uns vielmehr Steine in den Weg legen, damit wir die Grenzen nicht überschreiten, die es uns gesetzt hat. Versucht deshalb, euch fortzubilden, sucht Weisheit und Wissen, sucht es überall.“

Das Porträt von Bertha Acarapi ist in ausführlicher Fassung in Spanisch im Buch „Crónicas de Mujeres Alteñas” nachzulesen (hier das PDF: 40_CRÓNICAS_DE_MUJERES ALTEÑAS_-_AUTONOMÍA_ECONÓMICA_Y_PODER). Das Buch wurde im September 2025 vom Zentrum zur Förderung der Frau „Gregoria Apaza“ veröffentlicht. Kürzung und Übersetzung: Peter Strack. Siehe auch das vorherige Porträt aus dem gleichen Buch über Soledad Chapeton, die gerade wieder als Senatorin in die Politik eingestiegen ist, während Acarapi dem Parlament nicht mehr angehört.