Jetzt ist der Bruch offiziell: Evo Morales ist zusammen mit Hunderten Mitstreiter*innen aus der „Bewegung zum Sozialismus“ (MAS) ausgetreten. Vor nicht allzu langer Zeit hatte man ihn noch zum Vorsitzenden auf Lebenszeit ernannt. Mit der MAS war er mehrmals und – auf der Höhe der Macht mit überwältigender Mehrheit – zum Präsidenten Boliviens gewählt worden. Als Anhänger von Präsident Luis Arce jüngst versuchten, das Parteibüro der MAS in La Paz in Besitz zu nehmen, holten sich Morales Leute die Immobilie gewaltsam zurück. Sie gehöre „dem Volk“. Noch zerstrittener ist die Opposition. Wer kandidieren und wer künftig das Land führen wird, und ob die Wahlen tatsächlich wie geplant im August stattfinden, ist noch längst nicht ausgemacht.

Für Bolivien nicht überraschend gibt es selbst beim Verlassen einer Partei noch einen juristischen Haken: Morales hatte seinen Austritt – anders als im Gesetz vorgesehen – nur per Vollmacht und nicht persönlich gegenüber der Wahlbehörde erklärt. Denn angesichts eines Haftbefehls hat er sich in seine Hochburg zurückgezogen: den Chapare in den Tropen von Cochabamba.

Nach dem Zerwürfnis mit dem aktuellen Präsidenten Luis Arce Catacora hatte Morales an Einfluss auf die Justiz verloren. Und nach dem verlorenen Streit um die Kontrolle der MAS ist er auch auf der Suche nach einer neuen Partei. Die Verhandlungen mit der „Bewegung Drittes System“ (MTS) scheiterten. Wie aus Kreisen von Morales verlautete lag das an den Forderungen ihres Gründers Felix Patzi, seinem ehemaligen Bildungsminister. Nun will Morales für die FPV (Frente para la Victoria) kandidieren. Bislang hat diese „Front für den Sieg“ nur vereinzelt auf lokaler Ebene ihrem wenig programmatischen, dafür aber offenherzigen Namen Ehre machen können. Ob es mit Evo Morales als Präsidentschaftskandidat bei den für August geplanten Wahlen zu einem Sieg reichen kann, darf bezweifelt werden.

Selbst wenn die Wahlbehörde entgegen der juristisch alles andere als lupenreinen Entscheidung des Verfassungsgerichtes seine Kandidatur zulassen sollte. Mit dem „Socialismo secante“ (auf deutsch etwa „austrocknenden Sozialismus“) von Morales habe er nichts am Hut, so der Gründer der FPV Eliseo Rodríguez im Interview mit der Online-Zeitung „Visión 360“. Ihm gehe es um den Kampf gegen Korruption, eine harte Hand und die Lösung der wirtschaftlichen Probleme. Von Morales werde man sich auch keine Kandidat*innen für Wahllisten vorschreiben lassen, wie der es aus der MAS gewohnt war. Und mit oder ohne Morales werde man an den Wahlen teilnehmen, so Rodríguez. Nach einem gefestigten Bündnis klingt das nicht. Und selbst das steht in Frage, nachdem der Wahlgerichtshof gerade ein Klage angenommen hat, deren Ziel es ist, der FPV den Parteistatus zu entziehen.

Schlechte Umfragewerte

In der im Februar von der Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlichten „Delphi-Studie“ ist Evo Morales ohnehin wieder der Politiker, von dem die 135 befragten Fachleute, Meinungsführer*innen, politisch Aktiven und Wirtschaftsvertreter*innen die schlechteste Meinung haben. Nun ist die Wählerschaft nicht identisch mit den Eliten. Morales selbst behauptet, in ihm vorliegenden Meinungsumfragen läge er weit vor der Konkurrenz an erster Stelle.

Und immer wieder pilgern Gruppen von Anhänger*innen, ob aus Oruro, Potosí oder selbst vom Titikaka-See in die Kokaanbau-Region von Cochabamba, um sich seine Vorschläge anzuhören: Abiturszeugnisse ohne die üblichen bürokratischen Hürden, Stipendienprogramme, eine neue Universität, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die Sanierung der Staatsfinanzen durch einen schrittweisen Abbau der Treibstoff-Subventionen, Korruptionsbekämpfung, einen neuen Satelliten zur Rohstofferkundung…

Die Verantwortung für die aktuellen wirtschaftlichen Probleme gibt Morales dem aktuellen Präsidenten Luis Arce. Dem dient auch das sonntägliche Live-Programm „Evo es Pueblo“ im Sender der Kokabauern und -bäuerinnen „Radio Kawsachun Coca“. Kritische Nachfragen? Fehlanzeige! Stattdessen werden Ressentiments bedient und Konflikte geschürt. Die Weißen und Mestizen wollten Morales nicht als Präsidenten, weil er ein Aymara sei. So, als wäre er nicht mit Unterstützung vieler Weißen und Mestizen über viele Jahre Präsident gewesen und mitverantwortlich dafür, dass die Devisenreserven aufgebraucht, die Staatsschulden gestiegen sind und die Lithium-Vorkommen noch keine Staatseinnahmen generieren. Arce, den Morales selbst in das Präsidentenamt gehievt hat, war zuvor fast die ganze Zeit Morales Wirtschafts- und Finanzminister.

Auf der Suche nach neuen Finanzierungsquellen

Hatte Bolivien zeitweise 62 Millionen Kubikmeter Gas täglich produziert, sind es heute nur noch 24 Millionen. 10 Millionen davon werden benötigt, um die Lieferverträge mit Brasilien zu erfüllen. Der Bedarf im eigenen Land kann nicht mehr gedeckt werden, staatliche Zementfabriken oder die Düngemittelfabrik in Bulo Bulo stünden auch deshalb immer wieder still, heißt es auf der Online-Seite des Radionetzwerks ERBOL am 8. März. Zu Beginn der Erntesaison im Tiefland ist nun wieder einmal der Treibstoff knapp. Auch wenn die Regierung zunächst erneut Garantien für die Versorgung gab, räumt sie nun einen Fehlbedarf von mindestens 30% der benötigten Menge ein. Mal ist es der Karneval, der die Lager geleert habe, mal wird die Bedienung der Auslandsschulden als Grund angegeben, dass keine Dollar mehr zum Einkauf des Treibstoffs zur Verfügung stehen. Man werde die produktiven Sektoren aber in der Versorgung priorisieren, um Ernteausfälle zu vermeiden. In Santa Cruz und auch in Provinzen gibt es Schlangen an den Tankstellen und bis zu 14 Stunden warten. Auch Straßen werden erneut blockiert. Die reduzieren kurzfristig vielleicht den Treibstoffverbrauch, aber ob sie zu einer besseren Versorgung beitragen?

Am Regierungssitz wird der Müll nicht regelmäßig abgeholt, weil Treibstoff fehlt. In den Straßen von La Paz demonstrieren Bergarbeiter aus dem Goldsektor. 600 Betriebe litten derzeit unter Dieselknappheit, so der Sprecher des Kooperativenverbandes von La Paz. Die drastischen Kürzungen der Mittel für Wasserversorgung, Umweltschutz oder auch die Vorbeugung und Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt im laufenden Haushalt 2025 und die steigende Inflation sind weitere Indizien einer Krise. Arce läuft die Zeit davon. Doch scheint er zu hoffen, zumindest noch den Wahltermin zu erreichen, ohne schmerzhafte und politisch riskante Einschnitte bei den Subventionen machen zu müssen. „Boliviens Wirtschaft ist nicht zusammengebrochen, es gibt keine Wirtschaftskrise“, urteilte der Präsident am 12. März bei der Ankündigung von Einschränkungen, darunter die Reduzierung der Nutzung des Fahrzeugsparks auf die Hälfte, etwa durch virtuellen Schulunterricht, Homeoffice bzw. das Wegfallen der üblicherweise längeren Mittagspause in den Büros.

Und vielleicht hat er mit der Leugnung einer Krise sogar Recht. Es handelt sich inzwischen um einen Dauerzustand. Doch denen, die von strukturellen Problemen reden, entgegnet der Präsident: „Wir sind nur mit Liquiditätsproblemen beim US-Dollar konfrontiert,“ so Arce, dessen Regierung dem staatlichen Ölkonzern nun auch die Nutzung von Krypto-Währungen für den Einkauf von Treibstoff im Ausland genehmigte. Und das neu entdeckte Gasvorkommen von Mayaya im Norden von La Paz, eines der zehn größten auf der Welt, so die Regierung, werde ab dem nächsten Jahr produzieren. Solche Ankündigungen sind nicht neu und werden in Bolivien inzwischen mit Vorsicht aufgenommen.

Chronischer Devisenmangel

Mit mehr Kontrolle der Devisenströme solle die Regierung den Dollar-Mangel bekämpfen, meint Juan Carlos Huarachi vom Dachgewerkschaftsverband, nachdem er für dieses Jahr eine 20prozentige Lohnerhöhung gefordert hatte. Der akute Devisenmangel ist jedoch hauptsächlich dem staatlich festgelegten Wechselkurs der bolivianischen Währung zu verdanken. Eine Flexibilisierung oder Anpassung an den Markt würde aber auch die Inflation weiter anheizen. Wer US-Dollar auf einem Fremdwährungskonto angespart hat, bekommt von seiner Bank nur sehr geringe Summen von wöchentlich bis zu 50 oder 100 US-Dollar tatsächlich ausgezahlt. Das trifft Eltern, die Studiengebühren ihrer Kinder im Ausland begleichen müssen ebenso wie Taxifahrer*innen, die Ersatzteile benötigen, oder Handwerksbetriebe, die auf Gerät oder Schrauben aus dem Ausland angewiesen sind.

Auch Kleinhändler*innen, die mit importierten oder geschmuggelten Kleidern, Nahrungsmitteln, Schreibutensilien oder elektrischen Geräten aus Chile, Brasilien oder Korea ihren Lebensunterhalt bestreiten, müssen derzeit auf dem Schwarzmarkt überhöhte Beträge zahlen, um an Dollar für den Einkauf zu kommen.

Lithium: Die Katze im Sack

Die Regierung steht wirtschaftlich so unter Druck, dass die Verhandlungsposition für die Nutzung der Lithium-Reserven als schwach bezeichnet werden kann. Die russische ROSATOM-Tochter „Uranium One Group“ und das chinesische „Hongkong CBC“-Konsortium versprechen diesmal zwar, die Milliarden benötigter Investitionen selbst aufzubringen. Dies soll jedoch wieder in der Form von Krediten geschehen. Und die soll der bolivianische Staat durch ein Verkaufsmonopol für CBC des künftig zu erzeugenden batteriefähigen Lithium-Karbonats für die nächsten 36 Jahre und mit einem Inflationsausgleich und Zinsen zu Marktkonditionen zurückzahlen. Die Zinsen liegen nach der Zurückstufung der Kreditwürdigkeit Boliviens durch internationale Rating-Agenturen schon länger im zweistelligen Bereich, derzeit bei 12%. Hinzu kommen 17% Vergütung für die Verwendung der Technologie. Für die Nutzung der bereits von Bolivien erbrachten Investitionen ist dagegen kein Endgelt vorgesehen. Formal behält der bolivianische Staat mit 51% der Aktien die Mehrheit, doch in den Verträgen ist festgelegt, dass allein die ausländischen Partner die Entscheidungen über den Betriebsablauf treffen.

Bei den aktuellen Weltmarktpreisen stellt sich die Frage, ob überhaupt Gewinne entstehen, an denen der bolivianische Staat beteiligt würde. Und die Royalties, also die Bezahlung Boliviens für seine Rohstoffe, werden auf maximal 6% begrenzt. Die Verträge der „neoliberalen“ Regierungen Ende des vergangenen Jahrhunderts mit 25% Abgaben an den Staat für die von den Konzernen auf eigenes Risiko finanzierte Erdgasausbeutung, wurden von der MAS immer als Ausverkauf der Reichtümer Boliviens bezeichnet. Die Online-Zeitschrit Mongabay berichtet, dass die gesetzlich vorgeschriebene Umweltprüfung laut Regierung erst nach der Bewilligung der Verträge durch das Parlament durchgeführt werden soll. Und wie die oppositionelle Abgeordnete Luciana Campero recherchiert hat, ist eine der Firmen de CBC-Konsortiums auch noch eine Briefkastenfirma. Das Modell habe der chinesische CATL-Konzern, der der Hauptpartner ist und auch VW und BMW mit Batterien beliefert, auch im Kongo angewandt. Dort war der Präsident des Landes Mitglied des Vorstands der Briefkastenfirma (siehe auch diesen Beitrag zu den chinesisch-bolivianischen Beziehungen). So scheint der Vertrag, der noch vom Parlament genehmigt werden muss, eine Katze im Sack, die sich für eine künftige Regierung als schwere Last erweisen könnte. Die seit langem geforderte Industrialisierung des Lithiums durch Batterieproduktion in Bolivien ist im Vertrag ohnehin nicht mehr vorgesehen. Und ob die Angebote eines deutsch-australischen und eines französischen Konsortiums, die auf einen Vertrag hoffen, bessere Konditionen bieten, ist auch nicht bekannt.

Schlechte Perspektiven für Wirtschaft und Wiederwahl

90% der Meinungsführer*innen in der sogenannten „Delphi-Studie“ der Friedrich-Ebert-Stiftung vom Februar diesen Jahres sehen Bolivien auf einem schlechten Weg. Vor einem Jahr war die Stimmung mit nur 53% Pessimist*innen noch deutlich besser. Auch wenn ein Gang durch die reiche Südzone von La Paz oder das Equipetrol-Viertel in Santa Cruz mit seinen edlen Restaurants, Luxusfahrzeugen, den zahlreichen Bankenfilialen, den Auslagen repräsentativer Geschäfte und den Glasfassaden hochgebauter Bürotürme einen anderen Eindruck vermitteln vermag: 87% halten die Wirtschaftssituation Boliviens für schlecht oder sehr schlecht. 78% denken, sie werde sich noch verschärfen. Die Regierung Arce macht das Parlament dafür verantwortlich, weil es die Aufnahme eines Teils der von der Regierung neu beantragten Kredite ablehnt. Dabei wurden die meisten der im vergangenen Jahr bewilligten Kredite in Höhe von fast einer Milliarde US-Dollar noch gar nicht abgerufen. Auch Sabotage der Unternehmerschaft und die Streiks und Straßenblockaden werden von Regierungsvertreter*innen als Gründe für die wirtschaftlichen Probleme genannt. Ebenso die schwierigen internationalen Rahmenbedingungen. Für die Befragten der Delphi-Studie scheinen das eher nachgeordnete Ursachen. 64% machen die Regierungsführung unter Präsident Arce verantwortlich, 30% frühere Versäumnisse während der Präsidentschaft von Morales. 39% sehen das Wirtschaftsmodell der MAS am Ende. Die abgelehnten Kredite werden gerade einmal von 7,5% der Befragten, Sabotage der Privatwirtschaft von 7 Prozent sowie die wiederholten Streiks und Straßenblockaden von 4,5% der Befragten als Ursachen der wirtschaftlichen Probleme genannt. 4,5% sehen die Regierung unter der Übergangspräsidentin Jeanine Añez im Corona-Jahr 2000 noch in der Verantwortung.

Dass die Befragten der Delphi-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung in vielen Fragen durchaus repräsentativ sind, zeigen die Daten zum Vertrauen in die aktuelle Regierung. 85% der Befragten der Delphi-Studie vertrauen der Arce-Regierung wenig oder gar nicht. Im von einem Institut ehemaliger chilenischer Politiker*innen in Chile erstellten „Latinobarómetro“ wird ein Querschnitt der Bevölkerung befragt. Dort hatten laut Daten aus dem vergangenen Jahr gerade einmal 12% der bolivianischen Bevölkerung noch Vertrauen in die Regierung Arce geäußert und nur 9% befürworteten die Art der Regierungsführung.

Neue Gesichter?

Was auf den ersten Blick wie ein leichtes Spiel für die Opposition aussieht, erweist sich als trügerisch: Dies nicht nur wegen der Schwäche der demokratischen Institutionen und einer von der Regierung abhängigen Justiz und Wahlbehörde, sondern auch wegen der ideologischen Gegensätze innerhalb der Opposition. Die hat kaum ein besseres Ansehen in der Bevölkerung. Die Mehrheit würde sich einen neuen Kandidaten oder eine neue Kandidatin wünschen. Einer wäre der mehrmals wiedergewählte derzeitige Senatspräsident der MAS Andrónico Rodríguez Ledesma. Immerhin 43% der Befragten der Delphi-Studie haben einen positiven Eindruck dieses Politikwissenschaftlers. Den hat sich der gerade einmal 36jährige vermutlich durch einen weniger radikalen Diskurs als dem seines politischen Ziehvaters Evo Morales und durch seine vermittelnde Position im Konflikt um die Wahlen der obersten Richter*innen im vergangenen Jahr erworben. Dahinter liegt mit einer positiven Bewertung von 35% der Befragten die medial sehr präsente Feministin Maria Galindo. Auch in einer Meinungsumfrage des Unternehmers Marcelo Claure schneidet Galindo mit 30% positiven Bewertungen gut ab.

Wer schöpft das Stimmenpotential der MAS aus?

Während die staatskritische Galindo kein Interesse an einer Kandidatur signalisiert, wurde Rodríguez, der bei Claure nur 24% positive Bewertungen bekommt, von Evo Morales zurückgepfiffen. Gegen den Willen seiner Basis, den Kokabauern und -bäuerinnen der Cochabambiner Tropen, werde er für kein Amt zur Verfügung stehen, versuchte Rodríguez, Spekulationen um seine Kandidatur zu beenden. Seine Anhänger*innen proklamieren ihn derweil weiter. Denn er hätte das Zeug, die Spaltung der MAS zu überwinden und enttäuschte Wähler*innen zurückzugewinnen. Weder mit Morales, noch mit Arce lassen sich für die MAS derzeit noch Wahlen gewinnen. Der Präsident hat auch noch gar nicht mitgeteilt, ob er kandidieren will. Das werde ein Parteitag entscheiden. Die Umfragewerte von Vizepräsident David Choquehuanca sind sogar noch desaströser, nachdem der Aymara-Intellektuelle so ziemlich alles getan hat, um das Parlament lahmzulegen. Auch hat er seinem Diskurs vom Guten Leben in Harmonie mit Mutter Erde und der Verständigung, mit der er auf internationalen Bühnen geworben hatte, keine Taten folgen lassen. Und Eva Copa, die 2021 gegen den damaligen Kandidaten von Evo Morales mit zwei Dritteln der Stimmen zur Bürgermeisterin von El Alto gewählt worden war, wird es schwerfallen, mit ihrer neugegründeten Partei MORENA (Bewegung zur Nationalen Erneuerung) das bisherige Stimmenpotential der MAS auszuschöpfen. Auch wenn sie sich nun mit dem Gouverneur von Chuquisaca und ebenfalls MAS-Dissidenten Damián Condorí zusammengetan hat.

Wie auch immer: Der Wahlgerichtshof hat den 18. April als Deadline für die Einschreibung von Parteien-Allianzen definiert. Der Politikwissenschaftler Vladimir Peña schätzte gegenüber dem Journalisten Gonzalo Rivera in dessen Programm „Encontrados“, dass immer noch ein Drittel der Wählerschaft der populistischen Linken zuzurechnen sei, die bislang die MAS gewählt hat. Offen bleibt dabei die Frage, welche Interessen die Einigung auf eine erfolgversprechendere Kandidatur in diesem Sektor derzeit verhindern, oder ob die zerstrittenen Fraktionen nach den Wahlen vielleicht doch wieder zusammenarbeiten, um die Kontrolle des Staates nicht zu verlieren.

Zersplitterte Opposition

Ein weiteres Drittel der Wählerschaft rechnet Vladimir Peña zur strikten Opposition, wozu er vor allem die derzeit im Parlament vertretenen Gruppierungen rechnet. Ein letztes Drittel seien Enttäuschte auf der Suche nach Alternativen. Diese sähen sie etwa in dem rechtspopulistischen Bürgermeister von Cochabamba Manfred Reyes Villa, oder dem evangelikalen im südkoreanischen Gwangju geborenen Klinikdirektor Chi Hyun Chung. Letzterer hatte bei den vergangenen Wahlen noch für die „Front für den Sieg“ kandidiert, die nun Evo Morales – zumindest einstweilen – auf ihren Schild gehoben hat. Bei beiden gibt es trotz der eindeutig rechten Ideologie auch populistische Überschneidungen mit der Linken. So hatte der Ex-Militär und Sohn eines Putschgenerals Manfred Reyes Villa sich in den letzen Monaten der Regierung Arce angenähert und sie bei Abstimmungen – aus staatspolitischer Verantwortung wie er sagte – unterstützt. Doch zuletzt äußert er sich wieder deutlich kritischer.

Wettstreit unter alten Bekannten

Auch die anderen Namen, die mit gewissen Erfolgsaussichten als Kandidatinnen oder Kandidaten gehandelt werden, sind keineswegs Neulinge oder Outsider, sondern alte Bekannte in der bolivianischen Politik. Zwar hat Ex-Präsident Carlos Mesa seine Kandidatur zurückgezogen, um eine einheitliche Kandidatur der Opposition möglich zu machen. Deren Hauptkandidaten sind zum einen der rechtsliberale Ex-Präsident Jorge „Tuto“ Quiroga, der diesmal für die FRI (auf deutsch: Linksrevolutionäre Front) antreten will, die zuletzt Carlos Mesas Comunidad Ciudadana als Plattform gedient hatte. Zum anderen ist da der geschäftlich erfolgreiche frühere Wirtschaftsminister Samuel Doria Medina, dessen Stiftung unter anderem Kleinunternehmer*innen fördert und der mit der Unidad Nacional auch eine eigene Partei zur Verfügung hat. Offiziell noch im Rennen in diesem Oppositionsblock, in dem per Meinungsumfrage über den Kandidaten oder die Kandidatin entschieden werden soll, ist auch die pensionierte Weltbankmitarbeiterin Amparo Ballivian. Die ehemalige Ministerin wird eher Stimmen von Tuto Quiroga wegnehmen, als von Doria Medina. Doch alle drei führen eher einen Wahlkampf gegeneinander, als dass sie gemeinsam an einem alternativen Regierungsprogramm arbeiten würden, das unentschlossene Wähler*innen überzeugen könnte. In der Delphi-Studie hat Doria Medina mit gerade einmal 19% positiver Bewertungen die Nase ebenso vorn wie in der Umfrage von Marcelo Claure mit 29%, dort nur wenig hinter Maria Galindo, die mit 30% an der Spitze liegt. Das ist nicht viel, aber deutlich besser als bei Luis Arce, der von 82% der Befragten der Delphi-Studie und 71% derer aus der Claure-Befragung vielmehr negativ oder sehr negativ bewertet wird. Es sind noch schlechtere Bewertungen als im Vorjahr. Solche Meinungsbilder sind allerdings noch keine Präferenz für Wahlen. Deren Zustandekommen ist zudem noch keineswegs garantiert.

Demokratie auf der Kippe

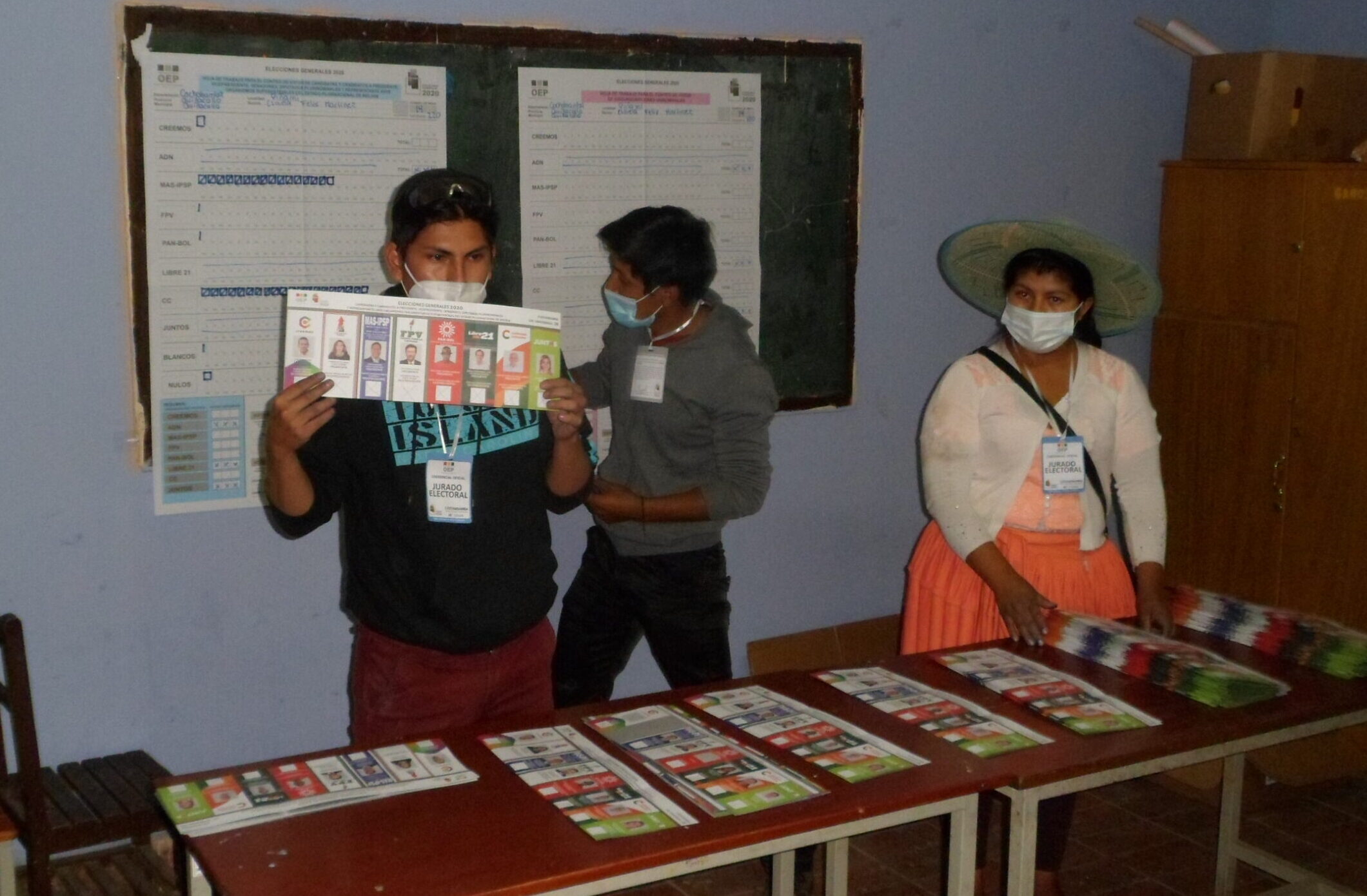

42 Prozent der Meinungsführer*innen der Delphi-Studie halten eine Verschiebung der Wahlen und eine Verlängerung des Mandats von Luis Arce für möglich. So hatte der Oberste Gerichtshof Ende 2023 sein eigenes Mandat eigenmächtig verlängert und 2024 die Neuwahlen mit der Feststellung von Formfehlern und Androhung von Gefängnis für die Mitglieder des Wahlgerichtshofs torpediert, der laut Verfassung eigentlich ein unabhängiges Staatsorgan sein soll. In der Delphi-Studie gaben 77% der Befragten an, die bolivianische Demokratie habe große Probleme. Weitere 8% sind sogar der Meinung, Bolivien sei keine Demokratie mehr. Nur 1,5% Prozent hielten Bolivien für eine funktionierende Demokratie. Auch das Vertrauen in das Wahlgericht ist deutlich angefressen. Venezuela lässt grüßen.

Tröstlich, dass in der Delphi-Studie fast alle (95,5%) äußerten, die Demokratie sei allen anderen Regierungsformen vorzuziehen. Bei der Befragung eines Bevölkerungsquerschnitts im Latinobarómetro im vergangenen Jahr klang das weit weniger klar. Nur noch 51% gaben an, die Demokratie sei als Staatsform vorzuziehen. Die Bekämpfung der wirtschaftlichen Probleme steht für sie wie für die Befragten der Delphi-Studie allemal als Priorität im Vordergrund. Dafür würden die Basisorganisationen – mit oder ohne saubere Wahlen – notfalls auch wieder auf die Barrikaden gehen.