Im Jahr 2015 kündigte der bolivianische Vizepräsident Alvaro García Linera an, dass die Nicht-Regierungsorganisationen bald nicht mehr benötigt würden. Der Staat sei jetzt so gestärkt, dass er ihre Funktionen übernehmen könne. Jorge Domic Ruiz, lange Jahre Direktor der „Stiftung La Paz für Entwicklung und Beteiligung“, ist schon längst im Rentenalter. Aber immer noch wird der promovierte Psychologe gebraucht. Für Latinorama erzählt er aus seinem Leben als Sohn eines kroatischen Immigranten, wie seine Mutter verhinderte, dass er sich der Guerilla anschließt und wie sich die soziale Arbeit für arbeitende und Straßenkinder sowie randstädtische Familien in Boliviens Regierungssitz La Paz in den letzten Jahrzehnten verändert hat.

Von Jorge Domic Ruiz

Ich bin im Jahr 1948 in Llallagua geboren. Es ist ein kleiner Ort in den Bergen von Potosí, ganz in der Nähe der Minen von Siglo XX, Catavi und Huanuni. Dort, wo es jüngst die Probleme gab . Mein Vater war Bergarbeiter. Er war als junger Mann in den 1930er Jahren mit anderen von der Insel Brač nach Bolivien ausgewandert.

Von 800 Inselbewohner*innen zogen wegen der Krise damals 500 Personen fort. In Llallagua war es die Zeit des Zinnbaróns Simon Iturre Patiño, der dort seinen Betrieb hatte. Aber es gab auch unabhängige kleine Betriebe. Mein Vater hatte zum Glück nie Erfolg mit dem Bergbau. Er arbeitete in drei Stollen, musste die Arbeiter mit Lebensmitteln versorgen, aber nirgendwo fanden sie eine ertragreiche Zinnader. So blieb er als einer der wenigen Kroaten dort arm. Während andere, die in den Bergwerken begonnen haben, heute wichtige Unternehmerfamilien in Santa Cruz sind. So bin ich in Llallagua eingeschult worden.

Mein Bruder Marcos (später langjähriger Vorsitzender der kommunistischen Partei Boliviens) war elf Jahre älter als ich. Für ihn gab es keine Sekundarschule (und auch die Universität gab es damals noch nicht). Als er ein Medizinstudium in Cochabamba begann, zog unsere ganze Familie dorthin. Ich war damals sechs Jahre alt. Wir wohnten in der Straße „25 de Mayo“ nahe des Hauptplatzes. Damals war die Stadt noch nicht so groß. Zwei Jahre lebten wir dort. Mein Bruder war Sprecher der Bewegung der Studierenden und Mitglied der kommunistischen Jugend. Die stand in Konkurrenz zur regierenden Nationalrevolutionären Bewegung (MNR). Der Polizeichef war ein harter Knochen. Sie nahmen ihn fest. Er floh nach La Paz. Und wieder zog die ganze Familie ihm hinterher. Bis 1968 habe ich dann dort im Viertel Miraflores gelebt, das Abitur gemacht und an der Universität San Andrés ein Doppelstudium der Soziologie und Rechtswissenschaften begonnen.

Kontakt mit der Guerrilla des Ché

1963 hatte eine Guerilla-Gruppe aus Peru bei ihrem Weg durch Bolivien bei uns Zuhause Unterkunft gefunden. Da habe ich sie kennengelernt. Jahre später während der Guerilla des Ché kam einer von ihnen, Julio Dagnino Pacheco, zurück und nahm Kontakt mit mir auf. „Wir bauen die Guerilla neu auf und brauchen deine Unterstützung“, sagte er mir. Anfangs ging es nur um Peru. Aber irgendwann klärte „El Flaco“ (der Schlacks), wie wir ihn nannten, mich auf, dass sie für Bolivien Hilfe bräuchten. „Mach dich bereit!“ Im wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Rhythmus hatten wir Treffen an vorher vereinbarten Orten. Man musste pünktlich sein. Länger als zwei Minuten haben wir nie gewartet. Dann kam er zu einem Treffen nicht, zum nächsten auch nicht. Zwei Wochen gab es kein Lebenszeichen von ihm. Dann hörte ich ihn mit meiner Mutter in den Nachrichten. Meine Mutter sagte: „Die Stimme kenne ich doch.“ Da erst erfuhren wir, dass er in Wirklichkeit Julio hieß. Sie hatten ihn verhaftet. Meine Mutter merkte, dass ich nervös war und sagte mir direkt ins Gesicht, dass ich wohl irgendwie involviert sei. Eine Woche verschwand ich aus La Paz, um sicher zu sein, dass sie mich nicht suchten. In der Zeitung erschien ein Phantombild, das mich darstellen sollte. Und das Foto eines klandestinen Treffpunktes, zu dem auch ich gegangen war. Aber nichts passierte. Ich studierte weiter. Julio war im Gefängnis. Ich habe ihn dort sogar getroffen. Offiziell galt der Besuch jemand anderem. Ich fand Julio in einer sehr kleinen Zelle. Die war voller Sachen, die sie ihm geschenkt hatten. Er sagte mir: „Ich habe ein Bett, ich habe ein Radio und ich höre über Radio Havanna das Tagebuch des Ché.“ Die Notizen hatte der Innenminister Arguedas Fidel Castro zukommen lassen.

Studium in Ungarn

Weil meine Mutter fürchtete, ich würde mich der Guerilla von Teoponte anschließen, in der sich Anhänger des Ché reorganisiert hatten, besorgte sie mir über einen nahen Verwandten ein Stipendium für Ungarn. Es war der Wandmaler (und trotzkistische Gewerkschafter) Miguel Alandia Pantoja (1914 – 1975). Er hatte damals Ausstellungen in Prag und auch Ungarn und war in diesen Ländern recht anerkannt.

1968 zog ich also nach Ungarn. Es gab aber keinen Soziologie-Studiengang, nur Historischen Materialismus in der Parteischule. Da mich auch Psychologie interessierte, habe ich dann das studiert. Zunächst mussten wir in einem Vorbereitungsinstitut Ungarisch lernen. Nicht nur die Grammatik ist schwierig, auch die Aussprache mit ihren 14 Vokalen. Nach einem Jahr habe ich dann Seminare an der Universität besucht. Zunächst verstand ich nichts. Nach einem halben Jahr Lektüre und Kenntnis der Fachbegriffe ging es dann. Heute über ein halbes Jahrhundert später, lese und spreche ich Ungarisch nur noch mit Schwierigkeiten. Wenn ich einen Film sehe, verstehe ich es. Aber man denkt nicht mehr dabei auf Ungarisch, sondern übersetzt nur noch.

Über acht Jahre bin ich in Ungarn geblieben bis 1977. Ich hätte auch dort bleiben können. Damals war der General Banzer noch an der Macht. Ich war zwar nicht mehr Mitglied der Guerrilla-Bewegung ELN (Volksbefreiungsheer), aber in der kommunistischen Partei aktiv. Mein Bruder lebte noch im Untergrund in Bolivien. Ich wollte aber in mein Land zurück. Als ich ankam habe ich einen Schulfreund aus dem Miraflores-Viertel In La Paz kontaktiert. Der war Militäroberst beim Geheimdienst. So wie das in Bolivien eben geht. Nach ein paar Tagen haben wir uns getroffen. „Du bist sauber und hast keine Probleme“ versicherte er mir: „Ich habe dein Strafregister geprüft“.

Zweimal bin ich später noch nach Ungarn gekommen. Einmal in den 1980er Jahren vor dem Mauerfall und dann noch einmal vor 15 Jahren. Es hatte sich viel verändert, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass sich auch die Lebensqualität in diesen Ländern so arg verbessert hätte. In Prag erlebte ich einen blühenden Kapitalismus. Früher war ich gern auf den jüdischen Friedhof oder zum Haus von Kafka gegangen. Heute zahlt man wohl 12 Euro nur für den Eintritt.

Als Psychologe in der Stiftung San Gabriel

Nach meiner Rückkehr nach Bolivien habe ich Arbeit gesucht und in der Stiftung San Gabriel (unter Leitung von Lieselotte Bauer de Barragán) zu arbeiten begonnen. Ich hatte in Ungarn zwar auch Kurse zu Sozialpsychologie besucht, mich aber auf klinische Psychologie bei Kindern spezialisiert. So arbeitete ich vor allem mit Kindern, die mit unterschiedlichen Problemlagen vom Krankenhaus San Gabriel oder aus Schulen überwiesen wurden. Es war frustrierend. Denn hinter den emotionalen Störungen der Kinder gab es eine komplett andere Wirklichkeit: Armut, Hunger und Misshandlungen. Man konnte mit dem Kind und vielleicht auch mit der Familie arbeiten. Aber sie kehrten immer wieder in die selbe Umgebung zurück.

Wawautas: Gemeinschaftlich geführte Kindergärten

Mir wurde klar, dass in diesen Fällen soziale Projekte wichtiger als klinische Therapien sind. Hunger und Entwicklungsstörungen lassen sich nicht im Behandlungszimmer lösen. 40 Prozent der Kinder waren damals unterernährt.

Das war der Startschuss für die Wawautas, das nachbarschaftliche Kindergartenprogramm in den nordöstlichen Randvierteln von La Paz. In Villa Copacabana gab es zwar einen Kindergarten, aber im alten Stil. Da wurden die Kinder einfach abgegeben und von Fachpersonal betreut: Kindergärtnerin, Ernährungsberaterin etc.. Mit dem gleichen Geld, dachte ich mir, können wir vier gemeinschaftlich betriebene Kindergärten bezahlen, bei denen die Eltern mit anpacken und das Geld auch verwalten. Die Idee kam aus Peru, aber dort waren es Kindergärten auf dem Land. Die konnten mit landwirtschaftlichen Aktivitäten wie der Kartoffelproduktion leichter Geld generieren, als wir in der Stadt, wo das Land knapp ist. Aber später hatten wir das auch. Am Ende gab es neun dieser Kindergärten. Dann kam die Frage auf, wo die Kinder bleiben könnten, wenn sie in die Schule kommen. So starteten wir weitere Projekte zur Förderung der Entwicklung von Kindern zwischen sechs und 18 Jahren.

Im Gesundheitsministerium

Nach Ende der Militärdiktaturen (während dem linken Regierungsbündnis der UDP in den wirtschaftlichen Krisenjahren unter Präsident Hernán Siles Suazo, 1982 – 1985) hat mich das Gesundheitsministerium unter Vertrag genommen, um nach dem Vorbild der Wawautas einen Nationalen Plan für Gemeindekindergärten aufzusetzen. Das wurde verbunden mit Milchverteilungszentren. Das Milchpulver kam aus europäischen Überschüssen. Dazu gab es Butteröl in Kanistern. UNICEF hatte uns damals tausend kleine Kerosen-Herde gestiftet, mit denen die Milch wieder zusammengefügt wurde. Sonst wäre der Laktose-Gehalt zu hoch gewesen und es hätte nur zu Durchfall geführt. 100.000 Kinder haben damals ein Glas Milch pro Tag bekommen.

El Pixote: Das erste Strassenkind von La Paz

Ich habe das erste Straßenkind von La Paz behandelt. Sie nannten ihn Pixote nach dem brasilianischen Film. In der Schule kamen sie mit ihm überhaupt nicht zurecht und haben ihn zu mir geschickt. Es waren vier Kinder zu Hause. Alle wohnten in einem kleinen Zimmer. Die Mutter sagte zu mir, er sei die Ausgeburt des Teufels. Um ihn zu bändigen, fesselte sie ihn ans Bett. Da war Alejandro noch ein kleiner Junge. Sie erzählte, dass er gestorben war. Bei der Totenwache hätte er auf einem Laken auf dem Boden gelegen. Vier Kerzen, Besuch der Nachbarn… und um acht Uhr abends habe er sich plötzlich aufgesetzt und um Wasser gebeten. Alle seien erschrocken aus dem Haus gelaufen. Wer vom Tod aufersteht, müsse mit dem Teufel im Bunde stehen. Die Krankengeschichte ließ aber eine organische Störung vermuten: Epilepsie. Ein befreundeter Arzt im Hospital de Clínicas ließ ein EEG anfertigen und bestätigte den Verdacht. Und er erklärte mir, dass es nicht häufig vorkomme, aber möglich ist, dass die Patienten in den Zustand der Starre geraten. Und da es keine Vitalzeichen mehr gab, glaubten sie, er sei gestorben. Er war sieben, als wir mit der Behandlung begannen. Er war aggressiv und hyperaktiv. Nach zwei Jahren verschwand er. Ich suchte die Mutter auf dem Markt. „Wo ist der Junge?“ Der lebe auf der Straße, antwortete sie. Er wolle nicht nach Hause zurück.

Epilepsie als Überlebensstrategie

Ich habe Alejandro dann auch auf der Straße getroffen. Eine seiner Überlebensstrategien war, in Büros zu gehen und einen epileptischen Anfall zu simulieren. Er sagte dann, dass er kein Idantina habe, ein Medikament gegen Anfälle. Die Büroangestellten waren so erschrocken, dass sie ihm Geld dafür gegeben haben. Davon hat er auf der Straße gelebt. Er kaufte sich Kleidung und sah keineswegs heruntergekommen aus. Er war ein ziemlich schlauer Bursche. Viele kannten ihn. Einmal sah ich, wie er einen Bus anhielt. „Ein doppelter Kleiderschrank steigt zu“, sagte er zum Fahrer in Bezug auf einen sehr korpulenten neuen Passagier. Und er fragte, ob der Bus zum Stadion fahren würde. „Ja!“. „Dann grüßen sie mir den Monolithen!“ (Der originale Bennett-Monolith aus Tiwanaku stand damals noch vor dem Stadion). Alle im Bus mussten lachen. Er machte Scherze mit jedweder Person, die ihm über den Weg lief. Er war bekannt in allen Ministerien und brauchte irgendwann auch keine Attacken mehr zu simulieren, um Geld zu bekommen. Normal gearbeitet hat er nie. Das war ungefähr im Jahr 1986. Da gab es wegen der Wirtschaftskrise und dem Strukturanpassungsprogramm immer mehr arbeitende Kinder in La Paz, aber sonst noch keine Straßenkinder.

Erst Ende der 80er Jahre tauchten dann die ersten Gruppen auf, die ganz auf der Straße lebten. Es ist ja nicht nur ein Problem der Armut. Hinzu kommt die Ablehnung der Kinder meist durch einen Stiefvater oder eine Stiefmutter. Sie vor allem treiben die Kinder auf die Straße. Fast immer spielt dabei häusliche Gewalt eine Rolle. Bei den Mädchen ist es noch komplizierter, denn zumeist ist sexualisierte Gewalt ein Auslöser für die Flucht auf die Straße. Und nach diesen harten Erfahrungen erwartet sie auf der Straße ein Leben unter extremen Bedingungen. Unser Projekt für diese Gruppe war deshalb auch alles andere als einfach.

Neues Kindheitsverständnis: Soziale und politische Beteiligung

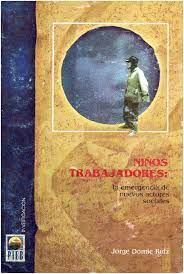

Bei Straßenkindern löst sich das traditionelle Kindheitsbild ebenso wie bei den arbeitenden Kindern auf. Ihre aktive Beteiligung ist deshalb um so wichtiger. Insbesondere die arbeitenden Kinder haben ein großes Beteiligungs- und Organisationspotential (siehe auch die Studie „Arbeitende Kinder als neue soziale Akteure“ von Jorge Domic, hier auf spanisch).

Bei Straßenkindern löst sich das traditionelle Kindheitsbild ebenso wie bei den arbeitenden Kindern auf. Ihre aktive Beteiligung ist deshalb um so wichtiger. Insbesondere die arbeitenden Kinder haben ein großes Beteiligungs- und Organisationspotential (siehe auch die Studie „Arbeitende Kinder als neue soziale Akteure“ von Jorge Domic, hier auf spanisch).

Deshalb haben wir unsere Stiftung „Fundación La Paz“ neu aufgestellt (Inzwischen war sie getrennt von der Stiftung San Gabriel, die das Krankenhaus weitergeführt hat). Fortan waren auch die Kinder und Eltern im Direktorium repräsentiert. Das hat jahrelang gut funktioniert, bis die Finanzierung der Welthungerhilfe für die Programme mit den arbeitenden Kindern auslief und wir die Programme für Straßenkinder geschlossen haben. Die waren von der Schweizer Caritas (und zuvor von terre des hommes Deutschland) unterstützt worden. Wir waren das erste Projekt für Straßenkinder in La Paz. Am Ende gab es dreizehn Angebote in der Stadt. Ein Projekt für Straßenkinder generiert in Europa viele Spenden. Und das Angebot überstieg bei weitem die sinkende Zahl an Straßenkindern. Sie konnten sich aussuchen, was ihnen am besten passte. Am einen Tag gingen sie hier Mittagessen, anderntags anderswo. Sie bekamen Kleidung geschenkt. Es gab auch eine Zeit Ende der 1990er Jahre, in der sie selbst von der Polizei gut behandelt wurden. Die stellte ihnen Zelte auf der Plaza de Mendoza auf (dem Gründungsort von La Paz in der Marktregion). Ein Polizeioberst meinte, das Einzige, was die Straßenkinder daran hindern würde, kriminellen Aktivitäten nachzugehen, mit Drogen zu handeln oder sie zu konsumieren, wäre, sie zu betreuen. Das war nicht so falsch, aber insgesamt kontraproduktiv. Wir wollten ja nicht das Leben auf der Straße zementieren, sondern die Kinder zurück in die Wohnviertel holen.

Warum die Straßenkinder in La Paz verschwunden sind

Inzwischen gibt es im Zentrum von La Paz höchstens noch Familien, die in prekären Konditionen in völlig überfüllten Zimmern oder Hütten wohnen. Sie leben vor allem vom Drogenhandel und nehmen auch selbst Drogen. Es dürften nicht mehr als 80 Haushalte sein, vor allem von Erwachsenen.

Früher lebten dagegen zwischen 500 und 600 Kinder auf der Straße. Heute gibt es keine auf sich gestellten Straßenkinder in La Paz mehr, in El Alto schon. Denn dorthin sind die ärmeren Menschen vermehrt migriert. In La Paz war die Polizei auch sehr repressiv. Sie wurden verhaftet und weit draußen vor der Stadt auf den Pass gebracht, den man Richtung Yungas überqueren muss. Dort auf 4200 Meter Höhe wurden sie in der Kälte sich selbst überlassen. Auch wurden die Kanäle oder andere Schlafplätze verschlossen. Etwa unter dem Denkmal des unbekannten Soldaten. Hinzu kommt, dass der Armutsanteil in Vierteln wie Villa Copacabana, wo wir arbeiten, gesunken ist. Die Ärmsten wurden nach El Alto verdrängt. Und damit auch die Straßenkinder. Es ist nicht so sehr der Verdienst der städtischen Kinderrechtsbüros. Die haben uns vielmehr immer um Hilfe gebeten, wenn es etwas zu tun gab. Trotzdem gibt es immer noch Organisationen, die in Europa Spenden für Straßenkinder in La Paz sammeln.

Wir haben viel versucht, um würdige Bedingungen für arbeitende Kinder und Jugendliche sowie Jugendliche von der Straße zu schaffen: Das Verkehrserziehungsprogramm der Zebras mit der Stadtverwaltung, das Sammeln und Recyclen von Plastik, die Besen- oder Kunsthandwerkproduktion… Auch der erfolgreiche Organisationsprozess der arbeitenden Kinder mit ihrem Einfluss auf die bolivianische Gesetzgebung ist aus heutiger Sicht eher eine Erinnerung. Beim Schutz arbeitender Kinder hat es zwar große Fortschritte mit der Verfassung und dem ursprünglichen Gesetz 548 gegeben. Aber mit der späteren Modifizierung der Paragraphen zur Kinderarbeit kamen noch größere Rückschritte.

Zumindest in La Paz gibt es mit dem jetzigen Bürgermeister überhaupt keine Angebote für arbeitende Kinder. In den Kinderschutzbüros haben sie das erfahrene Personal ausgetauscht, das bereits eine Festanstellung hatte. Es waren Leute, die sich fortgebildet und Spezialisierungskurse besucht hatten. Den Neuen fehlt einfach noch die Erfahrung. Ich kenne die meisten noch aus meiner Dozententätigkeit an der Universität. Ihre Verträge sind auf gerade einmal ein Jahr befristet. Sie werden nicht geschult und es gibt auch keine institutionellen Schutzstrategien für arbeitende Kinder, an denen sie sich orientieren könnten. Dabei ist das im Gesetz vorgeschrieben.

Berufsschule: Schwieriger Übergabeprozess

Unsere Berufsschule für arbeitende Kinder und Jugendliche war eigentlich sehr erfolgreich. Es gab zehn Ausbildungsgänge vom Gehilfen- bis zum Facharbeiter-Niveau. Die Welthungerhilfe war ein wichtiger Geldgeber. Aber die Frage war immer, wie man von den Geldern unabhängig werden könnte. Eine Möglichkeit schien die Übergabe an die Stadtverwaltung. Zehn Jahre hat der Prozess gedauert! Und als die Stadtverwaltung dann endlich ein Dokument vorgelegt hat, war da nur von der Schenkung des Grundstücks die Rede. So haben wir weiterverhandelt. Der Nachfolger wollte dann nur Büros der Stadtverwaltung in dem Gebäude einrichten, aber keine Kosten für den Betrieb einer Berufsschule übernehmen. So sind die Gebäude schließlich an die kirchliche Organisation Fe y Alegría übergeben worden. Da die aber andere Fachrichtungen anbieten, haben wir die Maschinen an andere Berufsbildungsstätten weitergegeben. Die Stadtverwaltung betreibt keine einzige alternative Berufsausbildungsstätte.

Bei den Wawautas hatte die Stadt über Jahre die Verwaltung der Zentren und auch 65% der Kosten übernommen. Allerdings änderte sich das Betreuungsmodell. Die Mütter spielten keine Rolle mehr. Irgendwann fehlte es dann an Geld und die Zentren wurden geschlossen. Die COVID-Pandemie war ein weiteres Problem. Denn wir durften keine Kinder mehr in unseren Einrichtungen betreuen. Die wirtschaftliche Nachhaltigkeit sozialer Projekte hängt davon ab, wieweit die Angebote einen Platz in der staatlichen Sozialpolitik finden. Aber der Staat ist ein Desaster. Von früher 57 staatlichen Kinderzentren in La Paz funktionieren heute gerade noch 15.

Neue Herausforderungen

Allerdings hat sich auch der Kontext im Laufe der Jahre geändert. Es kamen neue Herausforderungen: Vor allem die häusliche Gewalt und Kindesmisshandlung. Aber auch das Auftauchen der „urbanen Stämme“. Mit diesen sogenannten Banden haben wir auch gearbeitet. Es gab Graffiti- und Musik-Workshops. Etwa der „Hahnenkampf“, wo mit dem Mikrofon in der Hand im Wettbewerb gegeneinander getextet und gesungen wird. Interessant war dabei die Beteiligung der Frauen. Die haben dazu beigetragen haben, dass die Texte weniger aggressiv und beleidigend gegen Frauen ausfielen.

Wichtig war auch ein Projekt, bei dem wir zusammen mit dem Ombudsbüro ein neues Gesetz gegen Menschenhandel ausgearbeitet haben. Das mussten wir aber beenden, nachdem die Kinder der Projektleiterin bedroht worden waren. Es gab ja die Vorgeschichte einer der Koordinatoren des Zentrums Maya Paya Kimsa in El Alto. Dessen Tod wurde nie aufgeklärt. Man geht davon aus, dass er Opfer der Menschenhandelsmafia geworden ist. Davor hatten wir einen Organisationsprozess von Angehörigen von Kinderhandelsopfern unterstützt. Da bekamen wir dramatische Geschichten zu hören. Eine Frau hatte schon alle Leichenhallen abgesucht, in Radiostationen vorgesprochen, Plakate geklebt, die andinen Heiler und die Koka befragt… Am Ende meinte sie, bliebe ihr nichts anderes, als zu beten. Wir erfuhren auch, dass bisweilen die Polizei in den Handel involviert ist. Es gab große Protestdemonstrationen. Immerhin vier Mädchen konnten befreit und zurückgeholt werden. Aber dann haben sich in diese Gruppe Kinderhändler eingeschlichen. Sie berichteten, dass ihre Kinder einfach so wieder aufgetaucht seien, ohne dass sie etwas hätten tun müssen. Das hat zur Demobilisierung der Gruppe beigetragen.

Es gibt kein übergreifendes soziales Gewissen

Die Verantwortung für Kinder und Jugendliche wird in Bolivien immer noch bei dem Einzelnen, bzw. der Familie gesehen. Es gibt kein übergreifendes soziales Gewissen. Man sieht nicht, dass das Wohlergehen der Kinder und Jugendlichen ein Schlüsselfaktor für die menschliche Entwicklung ist. Es hat zwar große Fortschritte in der Gesetzgebung gegeben. Aber das hilft nichts, wenn die Gesetze nicht von Sozialpolitik begleitet werden. Ich bin kein besonderer Freund der Bonus-Zahlungen. Eine Geldzahlung ersetzt keine Sozialpolitik. Der Bonus Juancito Pinto, den Schüler*innen nach einem erfolgreich abgeschlossenen Schuljahr bekommen, war zumindest erfolgreich bei der Verringerung der Schulabbrecherquoten. Aber ergänzend dazu geschah nichts.

Und angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung hat der Bonus inzwischen an Zugkraft verloren. Die Schulabbruchsquoten steigen wieder an. Im Stadtzentrum sehen wir wieder mehr Menschen, die betteln oder mit einem Kapital von vielleicht 50 Bolivianos (umgerechnet etwa drei Euro) ein paar Orangen erstehen und verkaufen. Vielleicht können sie damit fünf Bolivianos am Tag verdienen. Davon kann niemand leben. Und so steigt auch die Zahl der arbeitenden Kinder wieder an. Auch vermehrt Neun- oder Zehnjährige, die zuvor kaum auf der Straße zu sehen waren. Das wird sich noch verschärfen. Angesichts der steigenden Preise ist es für viele wieder schwierig, ihre Grundbedürfnisse zu befrieden. Die Lebensmittelpreise haben sich teilweise verdoppelt, während der Verdienst bei vielen gleich geblieben ist. Wir reden erneut von Hunger.

Eigentlich bin ich in Rente

An der Universität unterrichte ich nicht mehr. Aber ich bin immer noch in der Stiftung aktiv, weil wir nach der COVID-Pandemie die Arbeit neu ausrichten. Ein Arbeitsbereich ist die psychosoziale Gesundheit. Da geht es um häusliche Gewalt, Misshandlung von Kindern, aber auch Angebote für Kinder mit Behinderungen. Ein zweiter Arbeitsbereich widmet sich der Bewahrung der Umwelt, die immer stärker beeinträchtigt wird. Da geht es um städtische Gemüsegärten für eine gesündere Ernährung, aber auch um Recycling. In dem Bereich, haben wir bereits in der Vergangenheit Erfahrungen gesammelt. Unsere Plastik-Recycling-Anlage und die Maschine zur Herstellung von Brennstoffpellets aus Sägemehl hatten wir der Stadtverwaltung übergeben. Aber die haben vier Jahre lang nichts damit gemacht. So werden wir die uns jetzt wieder zurückholen.

Unser dritter Arbeitsbereich ist Fortbildung und Forschung. Dazu gehört auch die Schulung von Lehrpersonal in der Nutzung künstlicher Intelligenz für den Unterricht. Und im letzten Jahr haben wir zwei Studien durchgeführt. Eine zur Körperwahrnehmung von jungen Frauen und eine andere zu dem katastrophalen Zustand des technischen Abiturs in La Paz. Die Idee der Erziehungsreform war gut. Denn nur 15% der Abiturient*innen gehen weiter auf die Universität. Eine technische Grundausbildung wäre für den Rest nicht schlecht, wenn das Konzept und die Ausstattung stimmen. Die Copacabana-Schule zum Beispiel hat den Ausbildungsgang Gastronomie. Doch sie verfügen nur über einen Backofen, den auch noch wir als Stiftung ihnen geschenkt haben. So kann das nicht funktionieren. Der Direktor der Pedro Poveda-Schule fragte uns, ob wir Regale übrig hätten, um dort die Khipus-Computer zu verstauen, die die Regierung gekauft hatte. Sie lägen auf dem Boden und könnten nicht verwendet werden, weil die Software nicht mehr aktuell sei und weil das Lehrpersonal damit nicht umgehen könne. Was das alles gekostet hat!

Wie gut wäre es gewesen, wenn sich die Ankündigung des ehemaligen Vizepräsidenten unter Evo Morales, Alvaro García Linera, bewahrheitet hätte, dass die Nicht-Regierungsorganisationen im Jahr 2025 nicht mehr gebraucht würden, weil der Staat ihre Aufgaben übernehmen würde. Tatsächlich ist die Zahl der offiziell registrierten Nichtregierungsorganisationen laut einer Erhebung des Netzwerks sozialer Organisationen UNITAS zwischen 2015 und 2025 von 1980 auf nur noch 206 gesunken. Und bei den internationalen Organisationen gab es einen Rückgang um 76% von 185 auf nur noch 44. Das liegt sicher nicht nur an der (restriktiven) Politik der MAS (Bewegung zum Sozialismus). Bolivien ist schon seit längerem kein prioritäres Land mehr für die Entwicklungszusammenarbeit. Auch wurde die Unterstützung stärker fokussiert. Wer würde heute noch Geld für die Unterhaltung eines Kindergartens geben?! Aber schauen wir uns an, wie schlecht die Versorgung durch staatliche Stellen heute ist!

Das Gespräch mit Jorge Domic führten Julia Gabriela Strack Diaz und Peter Strack im Juli 2025 in seinem Büro in der Stiftung FUDEP in La Paz