Kunst aus Federn. Das ist die Leidenschaft der Bolivianerin Alexandra Bravo. Als junge Frau wurde sie von Militärdiktaturen in Bolivien und Chile in das Schweizer Exil gezwungen. In Zürich hat sie mit „Arte Plumario“ ihren Masterabschluss an der Höheren Schule für Gestaltung in Zürich erworben. Nur: Hühnerfedern erzielen – auch wenn sie gefärbt und schön arrangiert sind – auf dem Kunstmarkt keine hohen Preise. Doch Bravo hat auch Psychologie studiert. Ihre Abschlussarbeit handelte vom Heimweh bei Lateinamerikanerinnen ohne legalen Aufenthaltsstatus. Die Federn und die Psychotherapie standen dann im Mittelpunkt ihrer langjährigen Arbeit mit Migrant*innen.

Vor wenigen Jahren ist Bravo nach Bolivien zurückgekehrt. Dort begleitet sie ehrenamtlich Jugendliche in einer öffentlichen Schule. Die ist nach ihrem Vater benannt und liegt in einer von Gewalt, Drogenhandel, Bandenwesen, Prostitution und Selbsttötungen von Jugendlichen geprägten Zone von El Alto. Außerdem gibt sie ihre Kunst an die neuen Generationen weiter. So jüngst im „Zentrum für die kulturelle Revolution“ im alten Bahnhof von La Paz. Anlass war eine Ausstellung zu Bravos langjährigem Schaffen als darstellende Künstlerin. Darunter auch ein Selbstporträt, das sie im Alter von 9 Jahren zeigt. Ende September hat Alexandra Bravo latinorama von ihrem politisch bewegten und künstlerisch wie professionell fruchtbaren Leben berichtet.

von Alexandra Bravo

Mein Vater hat mich zur Kunst gebracht. Er konnte sehr schön zeichnen. Ich schaute ihm dabei zu. Schon mit fünf oder sechs Jahren malte ich noch in meiner Geburtsstadt Oruro Figuren mit gelungenen Proportionen. Später zogen wir nach La Paz, wo mein Vater Wirtschaftsgeographie an der staatlichen Universität San Andrés lehrte. Wir drei Schwestern wurden alle in Kurse für Musik, bildende Kunst und Ballett eingeschrieben. Das war nicht leicht für meinen Vater. Aber er hatte verstanden, wie wichtig Entfaltungsmöglichkeiten für Kinder sind. Meine größere Schwester blieb beim Ballett, die mittlere beim Akkordeon und ich war glücklich am malen und zeichnen. Mit sieben Jahren gewann ich einen Kindermalwettbewerb.

Damals besuchte ich morgens die „Schule für bildende Künste“. Nachmittags lernte ich Lesen und Schreiben. Dies in einer Jungen-Schule. Meine Mutter, die dort unterrichtete, wollte damit die Bedeutung der Ko-Edukation von Jungen und Mädchen beweisen. Ich war das erste Mädchen an der Schule und hatte als Mädchen und zudem Tochter einer Lehrerin eine schwierige Position. Ich passte mich an, lief mit einem Overall und kurzen Haaren herum. Die waren immer voller Sand oder Staub. Dabei genoss ich viele Freiheiten. Aber dann kam meine Patentante. Ich sei eine marimacho, eine männliche Frau. Sie ordnete meine Haare, zog mir ein Kleid an und brachte mich in eine Mädchenschule, wo Wert auf traditionelles Auftreten gelegt wurde.

Universitäre Revolution – Doch nach dem Militärputsch verbrennt die Polizei alle Bilder

Später beteiligte ich mich an der universitären Revolution. Wir waren nur zehn Kunststudent*innen, die meisten aus gut situierten Familien. Wir hatten die besten Dozenten. Sie kamen aus Indien, Mexiko, Chile… Gustavo Riveros Tejada war aus Schweden zurückgekommen. Wir lebten praktisch in der Universität und zeichneten alles, was uns in den Sinn kam.

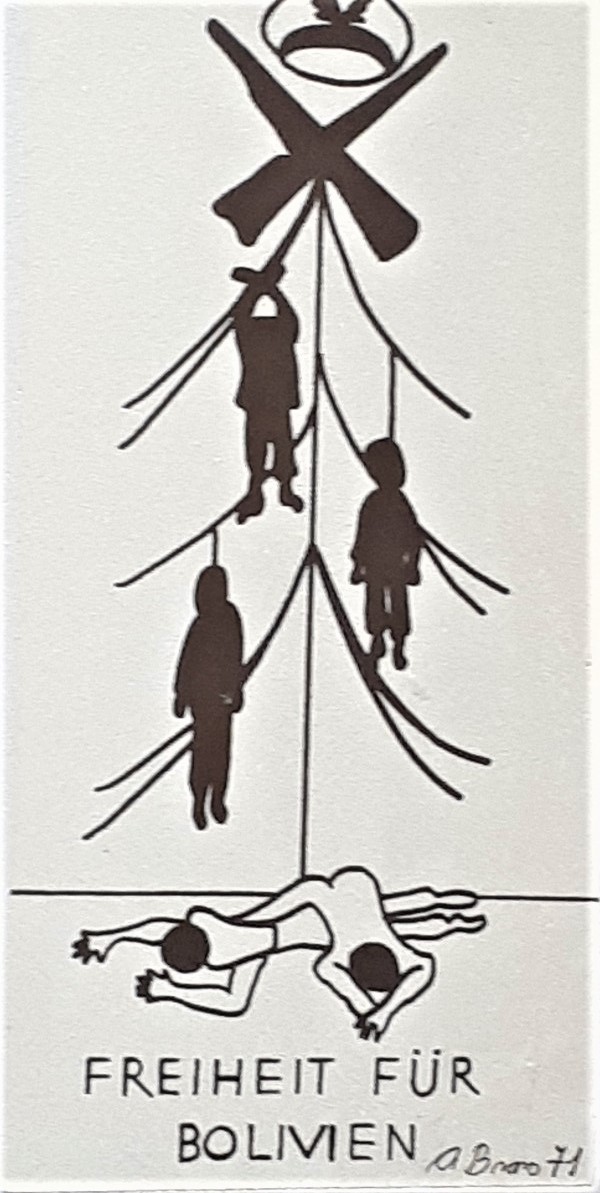

Natürlich diskutierten wir über die politisch engagierte Kunst. Nie habe ich so viel gemalt, wie in dieser Zeit. Aber nach dem Militärputsch kam die Polizei auf der Suche nach meiner Mutter. Uns verdächtigte man auch, Mitglieder der ELN-Guerrilla zu sein. Sie nahmen die Bücher meines Vaters, die Tonkassetten, die Fotos und auch meine Gemälde und Zeichnungen mit und haben alles verbrannt. Ich glaube nicht, dass den Militärs irgendetwas davon gefallen hat und sie es sich mit nach Hause genommen haben. Drei Skizzen habe ich doch noch unter meinen Sachen gefunden. Und ein paar der Bilder aus dieser Zeit habe ich später in der Schweiz aus der Erinnerung heraus neu erstellt.

Flucht in das Chile der Unidad Popular unter Salvador Allende

1972 sind wir nach Chile geflohen. Ich hatte das Glück, dort Schülerin des ecuadorianischen Malers Oswaldo Guayasamin zu sein. Von ihm lernte ich Bildkomposition und die Fokussierung auf eine zentrale politische Botschaft. Das sollte mir später auch dabei helfen, Transparente für Sozialforen oder Friedenskongresse zu gestalten. Damals war Chile voll von linken Künstler*innen. Selbst aus Vietnam. Man sah Filme, die anderswo verboten waren. Es war wunderbar. Aus Anlass der III. UNCTAD Konferenz war ein Gebäude erstellt worden. Dort organisierten wir auch ein internationales Frauentreffen. Es gab eine Mensa für Studierende und jeden Tag einen Vortrag.

Auch von dort habe ich kaum Fotos, weil wir nach dem Pinochet-Putsch wieder fluchtartig das Land verlassen mussten. Ich kam zusammen mit den ersten chilenischen Flüchtlingen in der Schweiz an.

An der „Höheren Schule für Gestaltung“ in Zürich

Ich war schon 25 Jahre alt, als ich mich dann in Zürich an der Kunstakademie bewarb. In dem großen Saal waren alle möglichen Materialien bereit gestellt. Unsere Aufgabe hieß „Rund um den Tisch“. Aber meine Deutschkenntnisse waren minimal und ich brauchte einen halben Morgen, um mit meinem Wörterbuch und dem Seitenblick auf die anderen Bewerber*innen zu verstehen, was sie von mir wollten. Mit zwei Spiegeln, einem Tisch, mit einer für meine Geburtsstadt typischen Teufelsfigur aus Lehm, mit Kokablättern aus Papier, die mit einem Faden bewegt werden konnten, und mit einer Kerze gestaltete ich eine kleine Installation, die eine magische Ausstrahlung hatte. Der Professor meinte, das reiche vollkommen und gab mir die beste Note. Dabei ist es selbst für Schweizer*innen alles andere als leicht, aufgenommen zu werden.

In der Kunstakademie in der Schweiz ging es dann nur noch um die Kunst um der Kunst willen. Sie kannten meine politische Ausrichtung, wollten davon aber nichts wissen. Eigentlich wollte ich eine Bilderreihe zu den politischen Ereignissen in Bolivien machen. Aber dafür war keine Zeit. Sie hielten mich aber für eine komplette Künstlerin. Und die Federn, die einen anderen Abschnitt meines Lebens markieren, haben ihnen gefallen. So bekam ich am Ende eine gute Note.

Warum gerade Federn?

An der Kunstakademie angekommen, hatte ich mit einem Interrail-Ticket zahlreiche Länder bereist. Ich kam in Studierenden-Heimen unter, oder in Wohngemeinschaften von politischen Aktivist*innen. Ich stand immer früh auf, um möglichst viele Museen besuchen zu können. Von der Akademie hatte ich ein Empfehlungsschreiben, damit ich auch in die Lager hineingelassen wurde. Und dabei entdeckte ich auch Federschmuck aus Südamerika. Im ethnologischen Museum in Berlin-Dahlem gab es eine Sammlung filigraner Federkunst aus unterschiedlichen Teilen der bolivianischen und brasilianischen Amazonasregion. Dort lernte ich auch Günther Hartmann kennen, dessen eigene Kinder aus dem Haus waren und der mir auch anbot, bei ihm unterzukommen. Aber ich war ja glücklich mit den politischen Aktivist*innen in einem der besetzten Häuser in Kreuzberg. Von dem Federschmuck durfte ich zwar keine Fotos machen, aber alles zeichnen. Und so war es dann in Wien, Paris… Ich war so beeindruckt, dass ich mit dem Entschluss zurück nach Zürich kam, darüber meine Abschlussarbeit zu verfassen.

Den Weg zu Studien der Federkunst vor Ort im Amazonas öffnete mir der Nachdiplomkurs für Entwicklungszusammenarbeit NADEL an der ETH Zürich. Der hatte mich in allen Detaills auf die Situation im Feld vorbereitet, ohne dass ich später jedoch selbst als Entwicklungshelferin gearbeitet hätte. Bis auf das Praktikum des Nachdiplomkurses, das mich nach Peru geführt hatte, um dort 1985 einige Monate mit Familien zu arbeiten, die vom Kunsthandwerk lebten. Von dort fuhr ich dann auch nach Bolivien. Da ich aber kaum Zeit hatte und in die Schweiz zurück musste, ging ich an einem Sonntag ins Museum für Ethnologie und Folklore MUSEF. Eigentlich wollte ich nur meine Abschlussarbeit zu Federschmuck abgeben. Hugo Daniel Ruiz, der damalige Direktor, öffnete mir die Tür. Nach drei Stunden Gespräch stand der Beschluss fest, für eine Ausstellung nach Bolivien zurückzukehren. Ich hatte ihnen die Augen für die Federkunst geöffnet. Damals hatten sie nur wenig Geld. Auf vier Holzbeinen wurde ein Stück Stoff gespannt und mit einer Glaskugel abgedeckt. Darin waren meine Federn zu sehen, die beleuchtet waren. Heute gibt es im MUSEF einen eigenen Ausstellungsraum.

Mit der Kunst für die Bewahrung der Natur werben

Ich entschied mich, das Malen und Zeichnen zurückzustellen und mich auf die Federkunst zu konzentrieren. Nur wie konnte ich dabei etwas Eigenes schaffen, statt den Federschmuck der indigenen Kulturen einfach nur zu kopieren? Klar war, dass ich auf Federn von wild lebenden Vögeln verzichten wollte, um nicht zu deren Verschwinden beizutragen. In Europa werden den Tierschmugglern dafür horrende Summen gezahlt.

Klar ist auch, dass ich meinen Bildern immer einen Sinn gebe, etwa wenn ich mit schwarzen und blauen Federn auf die Luftverschmutzung durch den Flugverkehr hinweise. Die Zerstörung der Atmosphäre durch die vielen Flüge wollen die Europäer*innen nicht sehen. „Alexandra“, sagten meine Nachbar*innen in der Schweiz, „ich mag nicht auf Lebensqualität verzichten. Wenigstens einmal im Jahr will ich in Urlaub fliegen.“ So stehen die Federn immer auch für einen bestimmten Moment in meinem Leben.

Arbeit mit psychisch Kranken und Ausbildung zur Therapeutin

Nach meinem Kunststudium in Zürich habe ich zunächst als Werklehrerin im Werkjahr gearbeitet. Mit den Jugendlichen haben wir da Schmuck hergestellt. Ohrringe, Haarschmuck und die für Bolivien typischen Tulmas zur Verlängerung der Zöpfe.

Später habe ich mit chronisch an Schizophrenie Erkrankten Beschäftigungstherapie gemacht. Die Psychiatrie war sehr gut ausgestattet. Wir hatten alles Material was man sich wünschen konnte. In die Klinik kamen auch weltbekannte Psychiater für Vorträge. Die waren zwar für ärztliches Personal gedacht, aber ich nahm mir die Zeit, um auch teilzunehmen. Das interessierte mich für die Arbeit mit Flüchtlingen.

Ich gehörte ja selbst zu dieser Gruppe. Ich sprach mit dem Sohn von Alfred Adler. Er ist ein hervorragender Psychologe. In fünf Sitzungen hatte er alle meine Abwehrmechanismen geknackt und mir meine Probleme klar gemacht. So begann ich im Alter von schon 40 Jahren noch Psychologie zu studieren. Nach vier Jahren war ich fertig und schrieb meine Abschlussarbeit über die Situation der Personen ohne legalen Aufenthaltsstatus.

Als ich noch Assistentin war, suchten mich viele für die Arbeit mit Migrant*innen, weil ich viele Sprachen sprach und keine Übersetzung benötigte. Aber als ich dann meinen Abschluss hatte, wollte mich keine Klinik anstellen. Denn ich hätte nicht mehr 2000 Franken, sondern 7000 Franken im Monat verdient. Solange wir Migrant*innen die Arbeit erledigen, die die Schweizer*innen nicht machen wollen, ist alles in Ordnung.

Wir sind willkommen, um alten Menschen den Hintern abzuwischen, die Toiletten zu reinigen oder die Straßen zu fegen. Aber wenn man mit ihnen konkurriert… Ich hatte einen Ordner voller Ablehnungen meiner Bewerbungen, aber keine Chance. Also absolvierte ich noch eine Psychotherapie-Ausbildung, heiratete und eröffnete im Zentrum von Fribourg meine eigene Praxis. Dorthin war ich gezogen, weil dort meine Mutter lebte, die nur noch wenige Jahre zu leben hatte. Dafür musste ich auch mein Französisch verbessern.

Eine Schule für lateinamerikanische Kinder ohne legalen Aufenthaltsstatus

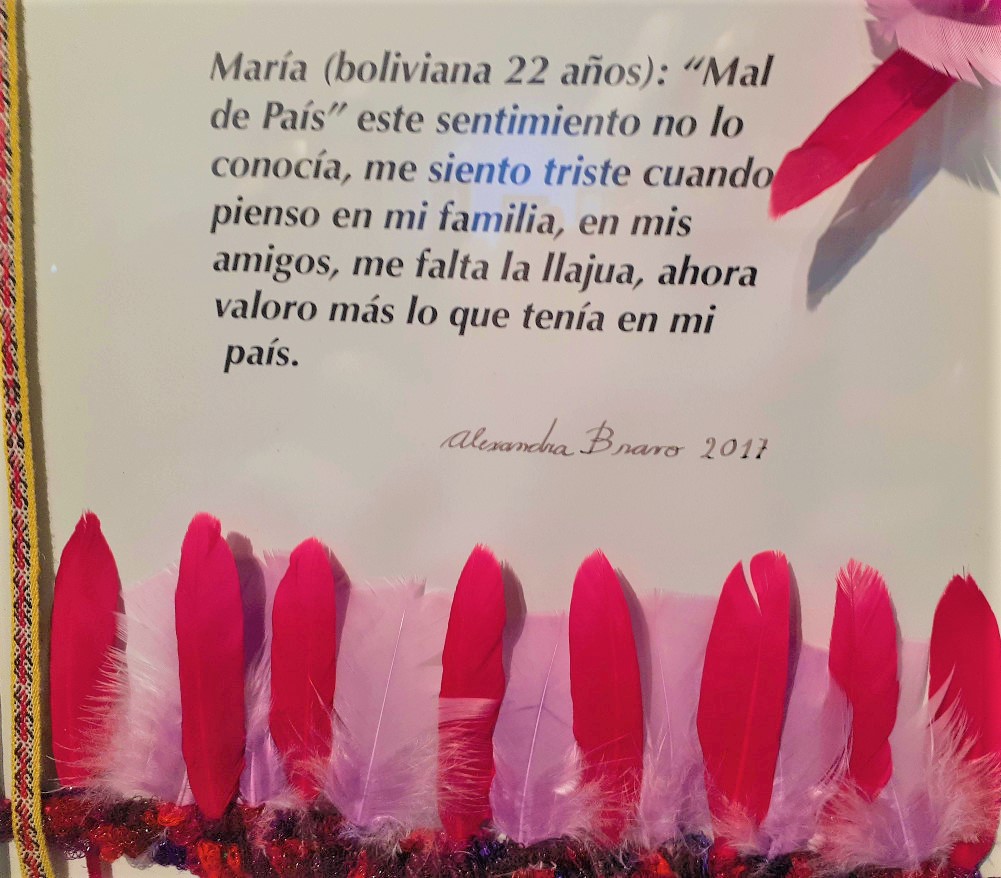

In meiner Forschung über das Heimweh von Migrant*innen ohne legalen Status hatte ich festgestellt, dass die Kinder für die Gesellschaft unsichtbar waren. Aus Angst, entdeckt und abgeschoben zu werden, schickten die Eltern sie nicht in die Schule. Sie nahmen mich mit in ihre Unterkünfte, die für Obdachlose oder Drogenabhängige eingerichtet worden waren. Dort gab es AIDS-Kranke. Die Kinder schliefen in den gleichen Betten, in denen andere Drogen genommen hatten. Mit dem, was sie durch Straßenmusik einnahmen, konnten die Bolivianer*innen die Unterkunft bezahlen und hatten noch etwas für Essen übrig. Es war trotzdem kein geeigneter Platz für Kinder. So begannen wir mit dem Unterstützungskomitee für Menschen ohne Aufenthaltsstatus und mit meiner Familie, in Fribourg Wohnungen anzumieten. Wir besorgten Möbel vom Sperrmüll etc., zumindest für die Familien mit Kindern.

An Weihnachten 1996 lud ich die Familien zu einem typisch bolivianischen heißen Maisgetränk und in Öl gebratenen Teigtaschen nach Hause ein. Ich erklärte ihnen, dass die Kinder ein Recht auf Schule haben und dass ich Kontakt zu progressiv eingestellte Lehrer*innen hätte, die die Kinder nicht verraten würden. So entstand die erste bolivianische, danach lateinamerikanische Schule in Fribourg. Später gab es eine Volksabstimmung und die Kinder konnten in die staatlichen Schulen gehen. Samstags bekamen sie bei uns Unterricht zum Beispiel in Spanisch. Es ging um unsere Kultur. Wir gestalteten auch Kunst mit Federn. Die Eltern fanden Spanisch nicht so wichtig. Ich sagte ihnen, dass sie vielleicht einmal zurück gehen und die Kinder ohne Spanisch-Kenntnisse nicht mit ihren Verwandten würden sprechen und sich nicht einleben können. Und dass die Zweisprachigkeit auch in der Schweiz ein Vorteil ist.

Die Kinder wuchsen heran. Es gab inzwischen eine Koordination der lateinamerikanischen Schulen der Schweiz. Wir wurden ins Parlament eingeladen, um über ihre Zukunftsperspektiven zu diskutieren. Wir reichten eine Petition ein, dass die Jugendlichen in der Schweiz alle auch einen Beruf erlernen dürfen. Das wurde angenommen. Manche machen auch Abitur und gehen zur Universität. Und im Jahr 2016 bin ich dann nach Bolivien zurückgekehrt.

Kunstwerke dokumentieren die Sichtweise der Personen ohne legalen Aufenthaltsstatus

In der jüngsten Ausstellung gibt es eine Reihe von Kunstwerken, die das Ergebnis der Verbindung zweier meiner Untersuchungen sind. Aus der Studie zum Heimweh stammen die Aussagen der Migrant*innen, die ich in den Bildern verwendet habe. Die andere Studie war die Abschlussarbeit des Kunststudiums.

Kunstkarrieren orientieren sich üblicherweise an den Kunstausstellungen. Dort wird entschieden, wer eingeladen wird. Bei meiner ersten Teilnahme musste ich viel Geld für einen Quadratmeter Ausstellungsfläche bezahlen. Da war Platz für gerade mal vier Bilder. Die Publikumsmassen strömten vorbei. Schließlich trat ein Kunsthändler heran und fragte, was ich denn verkaufen würde? Das seien Hühnerfedern, antwortete ich. Er meinte, ob ich im Ernst glauben würde, dass er sein Geld in Hühnerfedern investiert? Er investiere in Kunst. Er hatte keine Vorstellung davon, was die Federn bedeuten. Für den Forscher Günther Hartmann sei Lateinamerika der klassische Kontinent des Federschmucks, sagte ich ihm. Er schaute mich nur an und ging weg.

Mir war klar, dass ich in diesem Umfeld keine Zukunft haben würde und habe mit der psychotherapeutischen Praxis meine Kunst finanziert. Statt von Kunstausstellung zu Kunstausstellung zu ziehen, ging ich von einer politischen Veranstaltung zur nächsten und habe dort meine Kunstwerke gezeigt. Auf dem Sozialforum 2004 in Paris habe ich eine Installation zum Thema unserer Identität aufgebaut. Mit dem selben Thema habe ich Bolivien 2006 zum UNO-Jubiläum vertreten. Diese Installation, ein mit Federn bestickter Stoff, ging vom Boden bis zur Decke.

Studien zur Kunst mit Federn vor Ort in Bolivien

In Bolivien vor Ort die Kunst mit Federn erforschen konnte ich aber erst, als ich einen gesicherten Aufenthaltsstatus in der Schweiz hatte. Ich habe dafür die bolivianischen Amazonasregion, den Chaco und auch einige Regionen des Hochlandes besucht. Ayoréode, Sirionó, Chacobos, Esse Ejjas, Moré, Ava-Chiriguano , Chunchus, Takana und Uru Urus … Die Bedeutung der Federn ist in jeder Kultur spezifisch. Federn werden häufig heraldisch verwendet, etwa im Krieg, aber auch um die soziale Position zum Ausdruck zu bringen.

Schamanen nutzen sie als Kopfschmuck, um sich zu konzentrieren, um mit dem Himmel in Kontakt zu treten und sich in den Zustand der Trance zu bringen. Als ich in einer Gemeinde anfragte, ob ich dort lernen könnte, Federn einzuflechten, sagten sie mir anfangs, das ginge nicht. Das sei Männersache.

Die Moré haben ein sehr schönes Diadem aus Federn. Wenn die Frau schwanger ist, gehen die Männer Federn sammeln. Und so knüpften sie nachts am Feuer mit dem Bast der wilden Ananas die Federn zu ihrem Schmuck zusammen. Das ging viel besser als mit den Fäden, die ich heute benutze. Aber die anderen sind nicht mehr zu bekommen. Vieles hat sich verloren. Sobald das Kind bei den Moré geboren war, bekam es das Diadem aufgesetzt, um das neue Leben willkommen zu heißen und dem Kind ihren Respekt zu zeigen. Sobald ein Mädchen oder ein Junge geschlechtsreif wurde, gab es ein Fest, bei dem das Kind sich seinen eigenen Namen wählte. Zu diesem Fest trugen alle ihre Federkunst. Denn selbst wenn diese Menschen damals kein Bedürfnis hatten, sich zu kleiden, so wollten sie sich doch schmücken.