Anfang September fand in Santiago de Chile eine Konferenz statt, bei der es um die Umsetzung des internationalen Abkommens von Minamata zur Verringerung des Quecksilbereinsatzes in der Bergwerkswirtschaft ging. Die bolivianische Regierung glänzte durch Abwesenheit. Umgekehrt schloss die Regierung in Bolivien die betroffenen indigenen Gemeinden von der Erarbeitung des Aktionsplans zur Reduzierung des Quecksilbereinsatzes aus. „Die Regierung hat weder ein Problem- noch Verantwortungsbewusstsein“, kritisierte Noe Macuapa, Sprecher des Dachverbandes der indigenen Gemeinden im Norden von La Paz (CEPILAP).

Auf der bevorstehenden Weltklimakonferenz in Belém wird die scheidende bolivianische Regierung wenig eigene Beiträge zum Schutz der Regenwälder und der dort lebenden indigenen Völker vorweisen können. Wir sprachen mit Gonzalo Mondaca, Umweltingenieur beim CEDIB, dem Zentrum für Dokumentation und Information zu Bolivien, das sich seit vielen Jahren mit der Problematik beschäftigt.

Bolivien hat das Abkommen von Minamata im Jahr 2015 ratifiziert. Was ist seitdem passiert?

Bolivien ist eines der wenigen Länder, die keine wirklichen Maßnahmen zur Umsetzung ergriffen hat. Nur die Nutzung durch Zahnärzte wurde gesetzlich geregelt. Bolivien erlaubt weiter die Einfuhr von Quecksilber zu einem Zollsatz von gerade einmal 5%. Das wird vor allem im Goldbergbau genutzt. Der hat seit dem Jahr 2008 stark zugenommen, insbesondere in der Amazonasregion im Norden von La Paz. 2015, als andere Länder ihre Grenzen für Quecksilber geschlossen haben, gab es in Bolivien einen starken Anstieg der Importe. Jaime Claros hat über kleine Büros peruanischer Unternehmer in Bolivien berichtet, die Quecksilber importieren und die Überschüsse in Peru vermarkten. Auch nach Brasilien und Ecuador gelangt das giftige Schwermetall über Bolivien.

Unkontrollierter Handel

Versucht die Regierung, das zu verhindern?

Die Gewinne im Goldsektor korrumpieren auch Polizei und Militärs, die die Grenzen bewachen sollen. Leider ist der Einfluss der Bergbaukooperativen auf die Regierung sehr groß. Durch den Goldboom werden es immer mehr. So werden viele Gesetze flexibilisiert und auch dann nicht einmal befolgt. So wie das Gesetz zur Kontrolle gefährlicher Substanzen, zu denen das Quecksilber gehört. Auch die eigentlich klaren Vorgaben des Umweltgesetzes werden nicht erfüllt. Und zu allem Überfluss lassen sich wegen der großen Summen, um die es geht, auch noch Mitarbeitende der Bergbaubehörde bestechen.

Das Quecksilber wird in kleinen Plastikfläschchen verkauft, manchmal auch in Metallbehältern. Ein erheblicher Teil des im Goldbergbau verwendeten Quecksilbers landet in den Flüssen. Wegen der hohen Temperaturen verdampft auch ein Teil in die Luft. Die Arbeiter verwenden gewöhnlich keine Schutzkleidung. Manche mischen das Quecksilber mit den Füssen in den Sand, damit es sich besser verteilt. So nehmen sie metallisches Quecksilber durch die Haut auf und atmen es gleichzeitig ein. Selbst bei Frauen, die auf den Fabrikflößen kochen, auf denen aus dem Flussschlamm Gold gewonnen wird, haben wir bei unseren toxikologischen Studien erhöhte Quecksilberwerte im Blut gefunden.

Quecksilber im Blut und in der Natur

Wie geht der Prozess weiter?

Das gewonnene Amalgam wird zu Aufkäufern gebracht, die sich häufig an den Landesgrenzen befinden. An der bolivianisch-peruanischen Grenze am Suches-Fluss gibt es einen Markt, auf dem die Bergarbeiter ihr Amalgam verkaufen. Sie verbrennen es dort direkt, so dass der Käufer die Garantie hat, dass es sich um Gold handelt. Und so landet es dann auch auf den umliegenden Weiden.

Andere nehmen das Amalgam mit nach Hause. Weil es um Gold geht, wollen sie nicht gesehen werden. Es gibt Medienberichte darüber, wie viel Quecksilber in La Paz in den Straßen frei gesetzt wird, in denen der Schmuck- und Goldhandel betrieben wird. Manche Bergarbeiter kommen mit ihrem Amalgam direkt in die Werkstätten, wo das Amalgam dann erhitzt wird. Dabei gibt es eine Technik, wie man in einer sogenannten Retorte das Quecksilber in flüssiger Form zurückgewinnen kann, ohne sich zu schädigen. Es wurden mehrere Versuche unternommen, solche Methoden im Goldbergbau zu verbreiten. Doch da der Vorgang in der Retorte länger dauert, ziehen es die Mineros vor, das Amalgam im Freien zu erhitzten. Dabei wird dann das Gold getrennt und das Quecksilber evaporiert in die Luft.

Inzwischen scheint es zumindest in der am meisten betroffenen Bevölkerung flussabwärts ein Problembewusstsein zu geben.

Es gelang uns erst, die von der Bergwerkswirtschaft verursachten Probleme in die Öffentlichkeit zu bringen, als wir auf die andauernden gesundheitlichen Folgen des Quecksilbers hinweisen konnten. (Siehe auch der Beitrag „Der hohe Preis des Goldes“). Es beeinträchtigt das Nervensystem in aggressiver Weise. Und wenn das im frühen Alter geschieht, halten die Schäden das ganze Leben lang an. Das hat dann auch zu weiteren Recherchen und Untersuchungen geführt. 2021/2022 konnten wir vorläufige Daten einer Teilstudie veröffentlichen. 2022 hat der Dachverband der indigenen Gemeinden im Norden von La Paz CEPILAP zusammen mit der World Conservation Society eine weitere Untersuchung im Norden von La Paz durchgeführt. Sie haben unsere Daten bestätigt. Das hat dazu geführt, dass die CEPILAP ihre Position geändert hat. Vorher hatten sie sich dafür ausgesprochen, dass die indigenen Gemeinden selbst in die Goldproduktion einsteigen. Aber danach waren sie strikt gegen den Einsatz von Quecksilber in den Dörfern.

Wer haftet für die Schäden?

Sie haben sich auch vor Gericht dagegen gewehrt und Schutzmaßnahmen bewilligt bekommen, die aber nicht umgesetzt wurden. Können diejenigen, die Quecksilber freisetzen, für die gesundheitlichen Schäden haftbar gemacht werden?

Studien zu den Folgen von Schwermetallen sind langwierig. Robert Cardón aus Frankreich hat lange Jahre in Bolivien zu Arsen und anderen Schwermetallen geforscht. Er erklärte uns, dass eine epidemiologische Studie nötig sei, um gerichtsverwertbare Daten zu bekommen. Das geht nur über lange Zeit, mit viel Personal und in Zusammenarbeit mit den Gesundheitseinrichtungen. Das Gesundheitsministerium wollte davon aber nichts wissen.

Sind es ökonomische Interessen, die staatlichen Schutzmaßnahmen im Wege stehen?

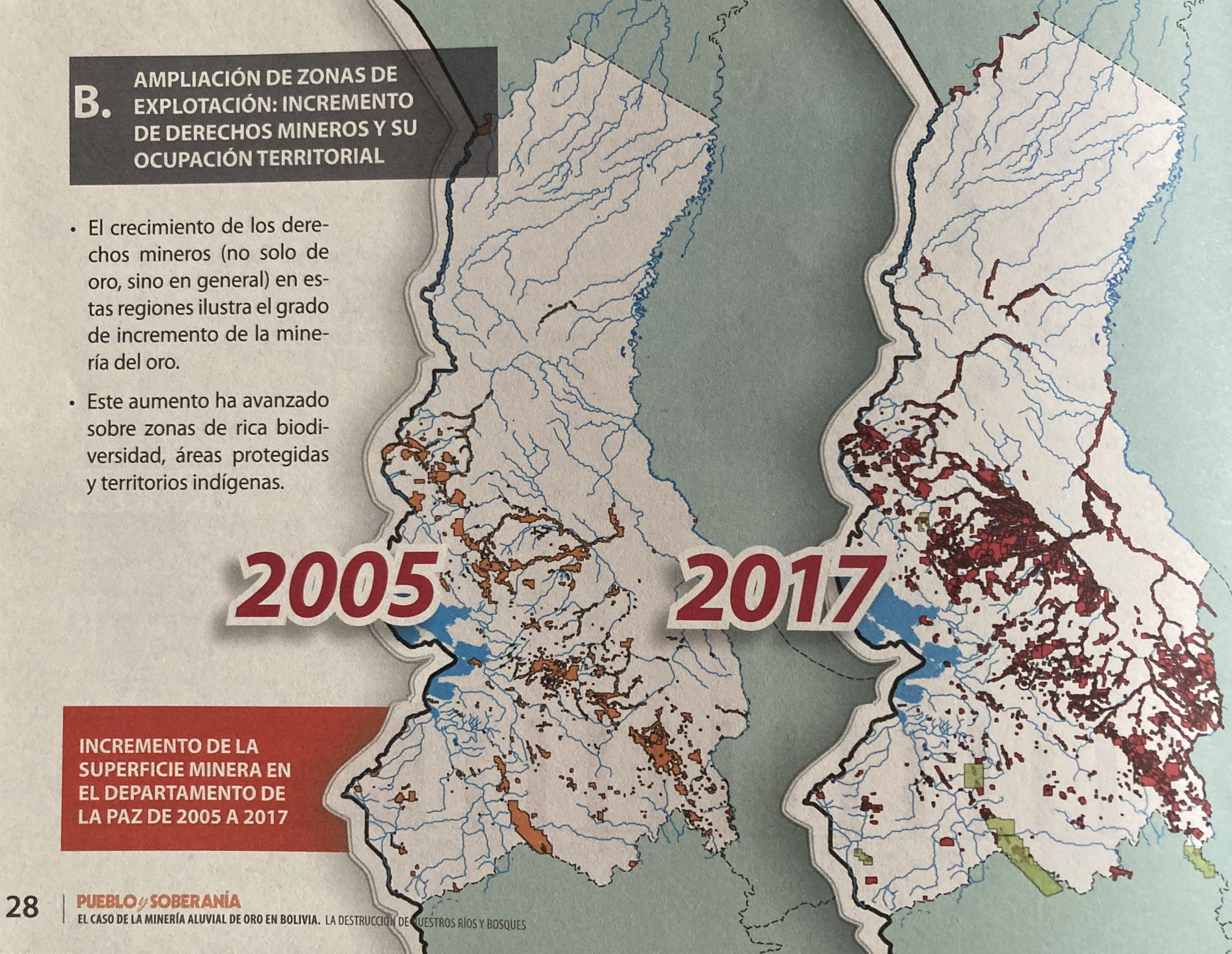

Seit dem Jahr 2014 werden vom bolivianischen Staat keine Daten mehr zum Umfang der Bergwerkskonzessionen veröffentlicht. Es ist das Jahr, als die Erdgasproduktion Boliviens begann zu sinken und die Regierung nach alternativen Einnahmen suchte. Aber der Staat ist zu schwach, um einen höheren finanziellen Beitrag der Goldwirtschaft für das Land durchzusetzen. Die gesetzlich festgelegten Steuern und Abgaben für den Goldbergbau sind im Vergleich zu ähnlichen Sektoren sehr gering. Und trotzdem wird noch ein großer Teil des Goldes ganz ohne Zahlung von Abgaben ins Ausland geschmuggelt. Das private Forschungszentrum CEDLA hat geschätzt, dass aus Bolivien Gold im Wert von etwa drei Milliarden US-Dollar im Jahr exportiert wird, aber nur 36 Millionen US-Dollar an Abgaben gezahlt werden. Das sind gerade mal 1,2 Prozent ihrer Einnahmen.

All das hat den Mythos des Bergarbeiters in Bolivien als einer Figur beschädigt, die für das Wohl des Landes kämpft und die Wirtschaft des Staates aufrecht erhält. So wie es in den historischen Zeiten des staatlichen Bergwerksunternehmens COMIBOL einmal war.

Der Beitrag der Goldkooperativen für den Staatshaushalt ist minimal

Während die privaten Goldunternehmen und die COMIBOL immerhin Steuern zahlen, ist das bei den Kooperativen eine zu vernachlässigende Größe.

Sie kooperieren häufig mit Kapital, das nicht aus legalen Quellen stammt, etwa aus dem Drogenhandel. Es gibt auch kolumbianische, chinesische oder ein paar brasilianischen Investoren, obwohl solche Joint Ventures mit den Kooperativen wegen deren Steuervergünstigungen verboten sind. Die Firmen leasen formal die Maschinen und die Bergwerkskooperativen bezahlen dann mit Gold. Das ist sehr einträglich für diese Investoren (siehe auch diesen früheren Beitrag auf Latinorama). Kooperativen können zudem ohne vorherige Umweltverträglichkeitsprüfung arbeiten. Die Bergwerkskooperativen haben großen Einfluss auf die aktuelle Regierung. Vor einigen Monaten hat der Senatspräsident Andrónico Rodríguez sogar empfohlen, ein Gesetz zu erarbeiten, dass den Bergbau ohne vorherige Umweltprüfung in Wassereinzugsgebieten und an Flussläufen erleichtert (siehe auch die Reportage „Wasser oder Gold“ auf Latinorama).

Traditionell werden in der Trockenzeit im Flussbett auch landwirtschaftliche Produkte angebaut. Aber die Ernten gehen zurück. Es wurde aber bislang nicht untersucht, ob das am Quecksilber liegt oder andere Gründe hat, etwa die Verschmutzung durch Restöl oder die für die Maschinen verwendeten Schmierfette.

Deshalb haben viele junge Leute, die den historischen Mythos der Bergarbeiter nicht mehr präsent haben, sich aber für den Naturschutz interessieren, reagiert und uns mit Aktionen unterstützt. In Palos Blancos und Alto Beni haben die Munizipien sich zu ökologischen Munizipien erklärt. Das wollte die Regierung mit einer Klage unterbinden. Aber die Gerichte haben bestätigt, dass die Gemeinden dazu befugt sind, den Goldbergbau zu stoppen. Allerdings haben sie das in der Praxis bislang noch nicht ganz durchsetzen können.

Die Nachfrage hält den Druck auf die Natur aufrecht

Welche Aussichten gibt es, dass mehr für den Schutz von Menschen und Natur getan wird?

Die Goldpreise sind weiter hoch oder steigen. Die Weltwirtschaft ist im Wandel. Das Vertrauen in das Bankensystem sinkt. Viele Volkswirtschaften versuchen, ihre Währung mit Gold abzusichern: Russland, Brasilien, Indien, China… Auch Drogenhändler interessieren sich für Gold als Anlage. Manche kommen aus Peru. Das hat die bolivianische Zentralbank entdeckt, als sie selbst Gold aufkaufen wollte, um die Reserven zu vergrößern. Trotzdem hat Bolivien auch mit seinen Nachbarn keine Maßnahmen vereinbart, solche illegalen Aktivitäten zu stoppen. Die Goldgewinnung ermöglicht auch andere Geschäfte, wie Menschenhandel oder den illegalen Verkauf von Edelholz. All das hält den Druck auf die Natur in Bolivien hoch.

Was möchten Sie den Leserinnen und Lesern von Latinorama noch sagen?

Auf persönlicher Ebene sollte man sich vielleicht bewusst sein, dass Gold heute unter immer agressiveren Bedingungen gegenüber der Natur abgebaut wird. Der niedrigere Goldanteil in den Böden macht mehr Chemikalien, mehr Energie und mehr Maschinen nötig. Das zerstört wichtige Ökosysteme wie die Amazonasregion. In Bolivien sind zumeist nur Flusslandschaften betroffen. Das ist schon schlimm genug. Aber in Brasilien, Kolumbien und Peru leiden auch die Wälder in großem Maßstab.

Weniger Gebrauch von Gold im Kleinen wäre ein kleiner Beitrag, diese Zerstörung zu verringern. Und Gold ist nur ein Teil der Problematik der Amazonasregion. Hinzu kommen die Monokulturen, die Viehwirtschaft oder die Staudämme zur Energiegewinnung. Durch all das verliert die Amazonasregion die Fähigkeit CO2 zu absorbieren. Und der Tag rückt immer näher, dass die Region selbst mehr CO2 emittiert als absorbiert. Gold spielt dabei eine Rolle.

Zur Thematik siehe auch die gerade erschienene Fotoreportage Goldrausch in Bolivien in der Oktoberausgabe 2025 der Zeitschrift Natur. Dort berichten Silke Kirchhoff, der Naturschützer Marcos Uzquiano, sowie Gonzalo Mondaca und Pablo Villegas vom CEDIB insbesondere über die Folgen des Quecksilbers für die Natur und über die Ergebnisse der toxikologischen Studien.

Danke für den Hinweis, im Text haben wir „verbrennen“ durch „erhitzen“ ersetzt. Das Problematische ist, dass Quecksilber bei dem in Bolivien üblichen Prozess freigesetzt und nicht wieder aufgefangen wird.