In der nordöstlichen Chiquitanía nahe San Ignacio de Velasco hat ein Waldstück von über Dreissigtausend Hektar bislang der Abholzung für Viehweiden und Sojamonokulturen widerstanden. Nachhaltige Forstwirtschaft eines niederländischen Unternehmens (INPA) mit Exporten auch nach Deutschland war das Rezept, Einnahmen zu erwirtschaften, ohne die Natur zu zerstören. Nun gibt es Hinweise zu einem bevorstehenden Verkauf an den brasilianischen Soja-Riesen Bom Futuro. Aber auch bolivianische Spekulanten sind landhungrig und die vor der Stichwahl verbliebenen Präsidentschaftskandidaten versprechen eine weitere massive Ausweitung der Agrarflächen. Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie den Wald in Gefahr bringen. Eine Umwandlung in Agrarflächen wäre ein weiterer Rückschritt in Bezug auf die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen und die Milderung der Folgen des Klimawandels im Vorfeld der COP 30 in Belém do Pará. Stasiek Czaplicki, Lucia Mercado und Carlos Quezada Lambert haben für die Zeitschrift Nómadas recherchiert. Hier ihr Bericht:

Von Stasiek Czaplicki, Lucia Mercado und Carlos Quezada Lambert (Zeitschrift Nómadas)

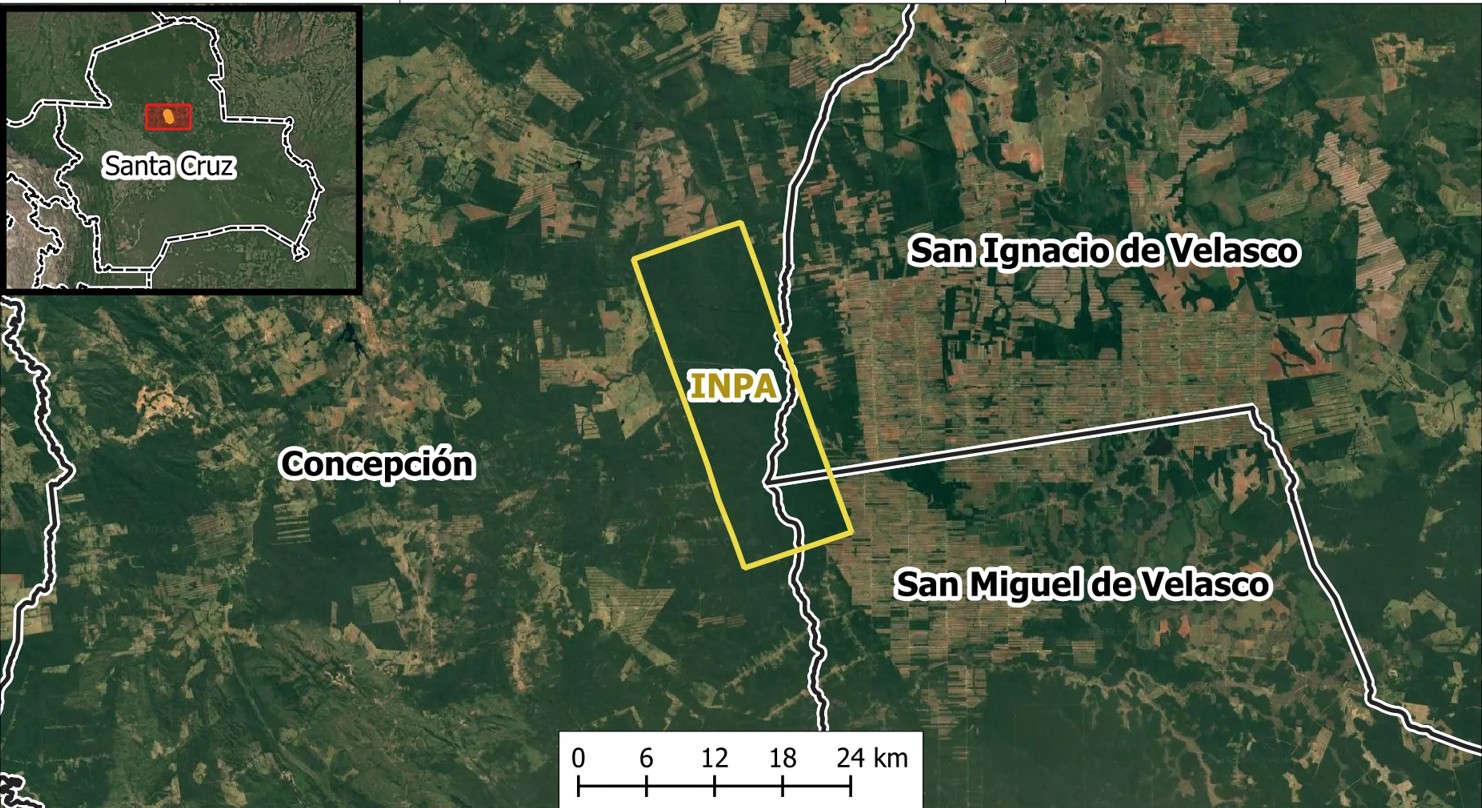

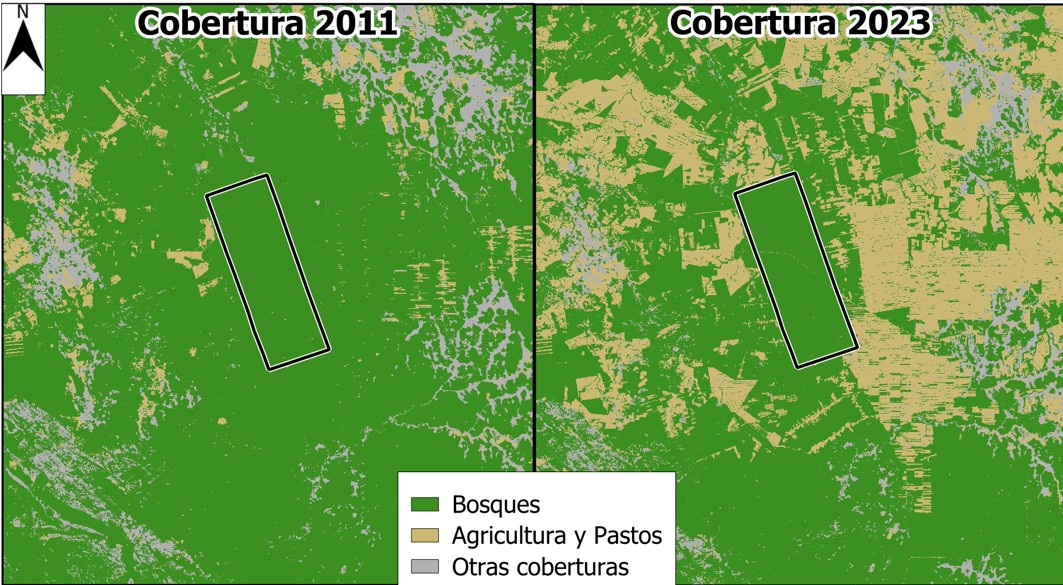

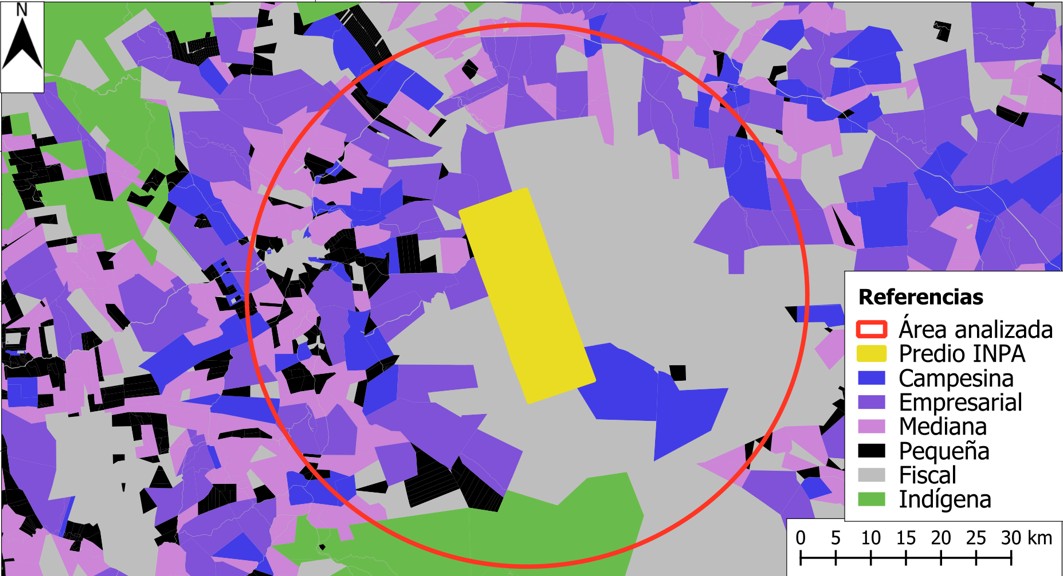

Der scheinbar unaufhaltbaren Ausweitung der Agrarflächen im Nordosten der bolivianischen Chiquitanía-Region hat eine ökologische Waldreserve von 30.019 Hektar Größe bislang widerstanden. Die Fläche ist deutlich größer als das Stadtgebiet von Frankfurt und liegt im Korridor zwischen Urubichá, Concepción, San Ignacio und San Miguel de Velasco, der in Bolivien am stärksten von Waldverlust betroffen ist. Auf Satellitenbildern ist dieses grüne Rechteck inmitten von Weideflächen und Monokulturen klar zu erkennen. Und jedes Jahr wird der Unterschied zur Umgebung stärker. Während drumherum die Entwaldung fortschreitet, bietet dieses intakte Waldstück Raum für unzählige Pflanzen- und Tierarten. Es dient als grüne Lunge.

Dieses letzte Naturparadies in der Region hat einen Namen: INPA. Die 30.019 Hektar sind seit dem Jahr 2001 im Privatbesitz einer bolivianisch-niederländischen Familie, die in den letzten Jahrzehnten dort nachhaltige Forstwirtschaft betrieben und Edelholz gewonnen hat. Zwischen 2021 und 2023 hat diese Firma unter dem Namen INPA Parket LTDA Holz im Wert von jährlich etwa 700.000 US-Dollar exportiert (über eine eigene Fabrik in Paraguay werden Parkettböden dann zur Weiterverarbeitung in die Niederlande und von dort auch nach Deutschland exportiert, Anm. d. Übers.). Das Unternehmen erhielt für seine Aktivitäten und den größten Teil der Produktion das FSC Zertifikat des Forest Stewardship Council für nachhaltige Holzwirtschaft. In Bolivien wurden gegen die Firma jedoch politischer Druck ausgeübt und wurden diverse Gerichtsverfahren angestrengt. Zudem haben Bodenspekulanten wiederholt versucht, das Land zu besetzen.

Im Jahr 2023 erklärte Poul Roosenboom, einer der Eigentümer von INPA gegenüber der Zeitschrift Nómadas, er sei erschöpft. Ein Gerichtsurteil hatte im Jahr 2019 zwar die Rechtmäßigkeit einer forstwirtschaftlichen Nutzung des Geländes bestätigt. Doch die Versuche, das Grundstück zu besetzen, seien weiter gegangen. Deshalb hätten sie sich entschieden, das Land zum Verkauf anzubieten. Es ist von einem Preis von 20 Millionen US-Dollar die Rede. Allerdings hätten sich bislang keine Käufer gefunden, die den Wald bewahren wollten. Vor allem seine Schwester Ella habe darauf bestanden, dass diese letzte grüne Lunge erhalten bleiben muss und vergeblich in den Niederlanden Käufer*innen gesucht. Auf Nachfragen bei dem Bom Futuro Konzern und bei Poul Roosenboom, ob sie den Verkauf des Geländes bestätigen können, gab es von keinem der beiden eine Antwort.

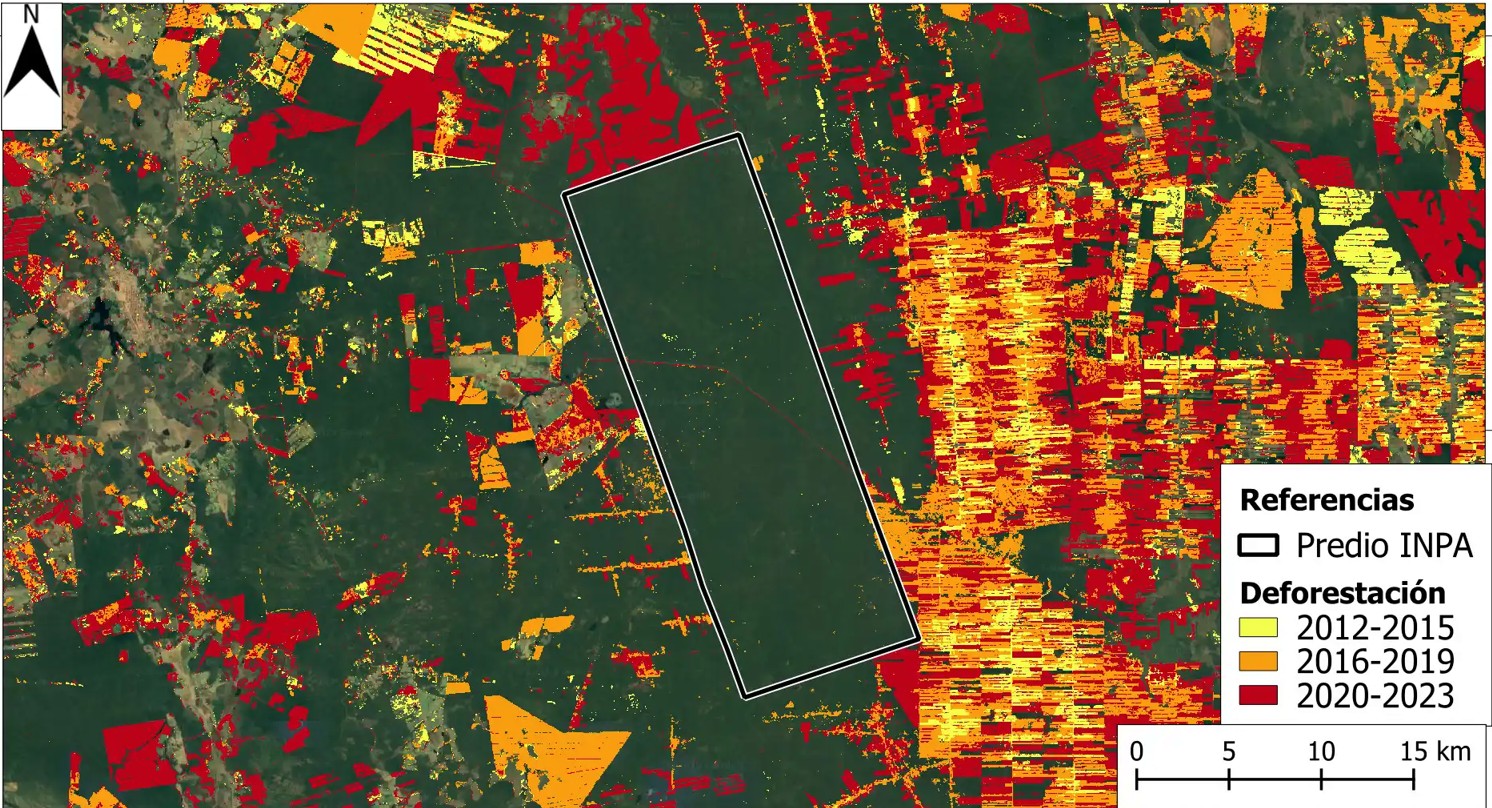

Inmitten einer Landschaft, die immer mehr von Monokulturen und Weiden geprägt wird, ist das Grundstück ein ökologischer Korredor zwischen dem Trockenwald der Chiquitanía und der Amazonasregion. Es ist wichtig für den Wasserkreislauf und ist zugleich eine Biodiversitätsreserve. Es dient als Barriere gegen die Ausbreitung von Feuer, trägt zum lokalen Mikroklima bei und absorbiert Kohlendioxid in einer der Regionen Boliviens, die am stärksten vom Klimawandel beeinträchtigt sind. Doch diese Ausgleichsfunktion droht zu kippen. Die Entwaldungsprozesse vor allem zwischen 2016 und 2019 haben die Grenzen des Grundstücks erreicht. Es gibt versuchte Übergriffe von anliegendem Staatsland aus.

Und wenn sich auch noch der Kauf durch Bom Futuro bestätigt, droht dem Forstparadies das Ende. Der brasilianische Soja-Weltkonzern gehört zum Maggi-Konsortium. Das wird von Eraí Maggi angeführt, bekannt als Brasiliens Sojakönig. Erai ist ein Vetter von Blairo Maggi. Der war zwischen 2016 und 2019 Landwirtschaftsminister in der Regierung von Jair Bolsonaro. Er ist zudem Besitzer eines weiteren brasilianischen Soja-Konzerns, Amaggi.

Bom Futuro erwartet in 2025 einen Umsatz von zwischen 1,6 und 2 Milliarden USD. Zwanzig Millionen US Dollar (660 USD pro Hektar) für das INPA-Grundstück sind im Vergleich dazu ein Klacks. Vor allem wenn man bedenkt, dass die gleiche Firma im brasilianischen Mato Grosso 350 Millionen US-Dollar für ein 43.000 Hektar-Grundstück bezahlt hat (8140 US Dollar pro Hektar).

Das Grundstück von INPA in der Chiquitania ist eigentlich gesetzlich vor der Umwandlung in Monokulturen geschützt. Es ist durch INPA Parque Ltda. seit 2006 zur forstwirtschaftliche Nutzung registriert. 2011 wurde der Landnutzungsplan aktualisiert, 2019 dann auf Antrag des Eigentümers modifiziert. Und zwar laut Franz Valdez, Generaldirektor der Land- und Forstbehörde ABT in folgender Weise: 25.867 Hektar weiter für die nachhaltige Forstwirtschaft und 1.585 Hektar für eine gemischte (silvopastorile) Wald- und Viehwirtschaft. Dies wurde 2020 von der Forstbehörde mit dem Argument bewilligt, die Genehmigung zur Abholzung betreffe nicht mehr als 10 Prozent des Grundstücks und gelte zudem für Flächen mit ohnehin geringerem Baumbestand, so Valdez.

Die Land- und Forstbehörde ABT betont, dass der Eigentümer die Nutzung im Rahmen dieses Planes selbst bestimmen kann. Dabei müssten aber immer mindestens 30 Prozent der Fläche als Schutzgebiet erhalten bleiben. Die Zeitschrift Nómadas konnte anhand von Satellitenbildern zeigen, dass bis 2023 nur 87 Hektar Wald verschwunden waren.

Warum 30.000 Hektar Wald so wichtig sind

Bis zum Jahr 1996 gab es in einem Radius von 40 Kilometern um den Landbesitz auf einer Fläche von über 500.000 Hektar praktisch keinen Waldverlust. Bis zum Jahr 2012 gingen nur 28.016 Hektar bzw. weniger als 6 Prozent der Waldfläche verloren. 86 Prozent der Fläche war noch mit Wald bedeckt. 41 Prozent waren staatliches Land, knapp 20 Prozent gehörte Privatunternehmen, jeweils knapp zehn Prozent waren kleinbäuerliche Dorfgemeinden oder mittlere landwirtschaftliche Betriebe. Hinzu kamen 7% indigenes Territoriumen und knapp 6 Prozent Kleinbetriebe. Doch danach wurden 127.988 Hektar Wald zerstört. Zwischen 2021 und 2023 war der Verlust mit jeweils über 10.000 Hektar am größten. Beteiligt waren auch Siedlungen von Mennoniten, die sich in den vergangenen Jahren stark ausgeweitet haben.

Auch wenn es sich hier nur um 0,7% der Wälder von Bolivien handelt, machte die Abholzung 4,6 Prozent des landesweiten Waldverlustes aus. So gesehen ist INPA nicht nur eine Waldinsel, sondern auch eine ökonomische Ausnahme: Ein großes Grundstück, dass statt nur Waren für den Export zu produzieren, ein hohe Vielfalt an Pflanzen und Tieren wie den Jaguar und andere bedrohte Arten beherbergt und die Wasserversorgung der umliegenden Dorfgemeinden sichert. Ob es so bleibt, ist derzeit ungewiss. Es ist jedenfalls wenig wahrscheinlich, dass der “König der Soja”, der das Land kaufen will, sich um eine Erneuerung der Genehmigung für Forstwirtschaft bemühen sollte.

Ohne Wald gibt es kein Leben

Obwohl es keine offizielle Bestätigung der Verkaufspläne gibt, sind die Sorgen der indigenen Organisationen groß: Der Zusammenschlus der indigenen Gemeinden von Lomerío (CICOL) und die Organisation der indigenen Monkox Frauen von Lomerío (OMIML) lehnten öffentlich jede mögliche Veränderung des Landnutzungsplans ab. Eine Modifizierung ohne ihre vorherige Konsultierung würde ihre Rechte verletzen und das Leben im Trockenwald von Chiquitos gefährden. Wald ginge veloren, Wasserquellen könnten durch Agrarchemikalien kontaminiert werden, das lokale Klima würde sich verändern und es zu mehr Trockenheit und Bränden kommen. Auch drohe ein Auseinanderbrechen der Kultur. “Ohne Wald gibt es kein Leben, ohne Land gibt es keine Kultur”, schließt ihre Verlautbarung.

Auch Patricia Patiño von der Vereinigung zur Unterstützung der indigenen Gemeinden im Bolivianischen Osten (APCOB) und Maria Luisa Salvatierra, Direktorin von CFV/FSC Bolivien forderten ein Eingreifen der Forstbehörde ABT, um eine Umwandlung des Landnutzungsplans dieses „ökologischen Erbes“ Boliviens zu verhindern. CFV/FSC ist die bolivianische Organisation, die die freiwillige FSC-Zertifizierung für nachhaltige Forstwirtschaft fördert. Sie verweisen dabei auch auf das Urteil des obersten Agrargerichtshofs aus dem Jahr 2019, das eine Umwandlung in Agrarland verbietet.

Was die Land- und Forstbehörde sagt

Die Land- und Forstbehörde ABT betont, dass die geltenden Gesetze die forstwirtschaftliche Nutzung des fraglichen Geländes absichern. Satellitenbilder würden auch beweisen, dass es keine Abholzungen gegeben habe. Zu sehen seien nur Schneisen, die für die Forstwirtschaft wichtig sind und von den Landnutzungsplänen abgedeckt seien.

Dennoch gebe es Gesetzeslücken, räumt Franz Valdez von der ABT ein: Mit der Zahlung einer Strafe für illegale Abholzungen könnte die Umwandlung der Nutzung der Flächen in der Praxis legalisiert werden. “Wenn ein Eigentümer (geschützten) Wald für Sojaanbau rodet, ist das ein schweres Vergehen. Die Strafe beträgt (umgerechnet) etwa 45 US Dollar pro Hektar und der Landnutzungsplan wird annulliert. Aber wenn diese Strafe einmal bezahlt ist, kann keine neue Strafe für das selbe Stück Land verhängt werden“, sagt Valdez. Das wären für das INPA-Grundstück etwas mehr als 1 Million US-Dollar und finanziell kein Problem für einen Konzern wie Bom Futuro. Man könne aber nicht präventiv aktiv werden, so der Vertreter der ABT, sondern erst, wenn ein Gesetzesverstoß zu beobachten sei. Denn das Grundstück sei als Privateigentum registriert. Doch angesichts der Abholzungen im Umfeld durch Mennoniten und Kolonien von Migrant*innen aus dem Hochland sei die Bewahrung des INPA-Waldkorridors unverzichtbar für die Chiquitania. „Wenn der Wald verschwindet, verliert auch die Land- und Forstbehörde ihre Daseinsberechtigung“, so Valdez.

So ist die Verteidigung des Waldes von INPA nicht nur eine Frage des Umweltschutzes. Es ist auch eine politische Chance, das vorherrschende Modell der Bodennutzung in der Region zu verändern. Die Bewahrung des Waldes auf dem Grundstück könnte ein Präzedenzfall sein, der zeigt, dass es nicht nötig ist Wald zu roden, um Wohlstand zu schaffen. Und dass eine andere Art von Entwicklung möglich ist.

Siehe auch diesen früheren Beitrag von Stasiek Czaplicki über nachhaltige Formen der Waldnutzung. Die heutige Recherche des Ökonomen Stasiek Czaplicki, der Umweltingenieurin Lucia Mercado und Carlos Quezada von der Katholischen Universität wurde aus einer Honorarspende von taz-Latinorama unterstützt und in ausführlicher Fassung auf der Homepage der Zeitschrift Nómadas veröffentlicht. Bearbeitung, Kürzung und Übersetzung durch Peter Strack.

Wer die Entwicklung verfolgen will, für den hat Nómadas das zum Verkauf stehende Gelände auf der Plattform von Global Forest Watch und auf Google Earth hinterlegt.