Ist Bolivien ein Narco-Staat? „Nein“, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Carlos Arze Vargas bei der Vorstellung seines neuen Buches „Die Drogenwirtschaft: Deinstitutionalisierung und Politik in Bolivien“. Aber was derzeit in Ecuador geschehe, wo die Regierung versuche, die Macht der Kartelle zu brechen, könne Bolivien noch bevorstehen.

2008 hatte die bolivianische Regierung unter Präsident Evo Morales mit dem Rauswurf der US-Drogenbehörden die nationale Kontrolle über die Drogenpolitik zurückgewonnen.  Erklärtes Ziel war, den Drogenhandel statt die Kokaproduzent*innen zu bekämpfen. Gleichwohl waren die Jahre 2011 bis 2015 die Zeit, in der die Anbaufläche von Koka auf freiwilliger Basis mit Kompensationszahlungen verringert wurde. Zumindest laut Daten der UNO. Denn folgt man dem State Department der USA stieg die Anbaufläche auch in dieser Zeit. In jedem Fall lag sie jedoch weit über den damals geltenden gesetzlichen Höchstgrenzen.

Erklärtes Ziel war, den Drogenhandel statt die Kokaproduzent*innen zu bekämpfen. Gleichwohl waren die Jahre 2011 bis 2015 die Zeit, in der die Anbaufläche von Koka auf freiwilliger Basis mit Kompensationszahlungen verringert wurde. Zumindest laut Daten der UNO. Denn folgt man dem State Department der USA stieg die Anbaufläche auch in dieser Zeit. In jedem Fall lag sie jedoch weit über den damals geltenden gesetzlichen Höchstgrenzen.

Die neue Antidrogenpolitik unter Evo Morales

So wurde 2017 per Gesetz Nr. 906 auch die legale Anbaufläche von 12.000 auf 20.000 Hektar erweitert. Und das, obwohl eine von der Europäischen Union finanzierte Studie selbst unter Berücksichtigung zu niedriger Hektarerträge, wie Arze Vargas erwähnt, nicht mehr als 14.705 Hektar als ausreichend für den legalen Konsum errechnet hatte. In der ursprünglichen Version sei noch von zwischen 6000 und 7000 Hektar die Rede gewesen, so der Journalist Andrés Gomez, der die EU wegen ihres diplomatischen Einknickens in dieser Frage und der Heraufsetzung der Zahlen kritisiert.

Und obwohl der legale Konsum wegen der besseren Qualität der dortigen Koka fast ausschließlich aus den Yungas von La Paz gedeckt wird, wurden die zusätzlichen Genehmigungen vor allem der Heimatregion des damaligen Präsidenten zuerkannt: den Tropen von Cochabamba. Die vehementen Proteste der konkurrierenden Kokabauern der Yungas von La Paz wurden in teilweise gewaltsamen Auseinandersetzungen niedergeschlagen. Tatsächlich war die Erhöhung der legalen Fläche zum größten Teil eine Anpassung an die Realität von 23.100 Hektar Kokafelder im Jahr 2016. Das Zugeständnis hinderte die Produzent*innen aber nicht daran, die Flächen dann noch fast kontinuierlich im Laufe der Jahre weiter bis auf 30.500 Hektar im Jahr 2021 ansteigen zu lassen.

Ein Viertel der Kokaproduktion der Andenregion

Es ist etwa ein Viertel der gesamten Kokaproduktion der Andenregion. Dies jedenfalls wiederum laut Zahlen der UNODC (Behörde der Vereinten Nationen zum Kampf gegen Drogenhandel und Kriminalität). Denn die Angaben des US-Außenministeriums, so Arze Vargas, weichen ab dem Jahr 2012 deutlich nach oben ab. Arze Vargas kompliziert das Verständnis dann auch noch dadurch, dass sich Grafiken aufgrund falscher Beschriftung wie auf Seite 44, oder durch Fehler der Grafik wie auf Seite 48 widersprechen.

Wie auch immer: Obwohl die Kokafelder weniger als 0,8% der landwirtschaftlichen Flächen in Anspruch nehmen, werden mit der Kokaproduktion fast 11% des landwirtschaftlichen Einkommens erzielt. Das mag auch damit zu tun haben, dass sich der Verkaufspreis der Koka auf dem legalen Markt im letzten Jahrzehnt, trotz eines leichten Rückgangs wegen Kokaimporten aus Peru in den letzten Jahren, insgesamt mehr als verdoppelt hat. Dabei werden zwar über 80% der zwischen 30 und 70 Prozent teureren Koka aus den Yungas von La Paz über den legalen Markt verkauft, allerdings nur weniger als 10% der Koka aus den Cochabambiner Tropen.

Gescheiterte Industrialisierung auch bei der Koka

Gleichzeitig sollte mit der neuen Strategie der bolivianischen Regierung die Koka, die nicht für den traditionellen Konsum benötigt wird, industriell zu Tee, Zahnpasta oder Medikamenten weiterverarbeitet werden. Neben der Zerstörung von Drogenlaboren und der Konfiszierung von Drogen sollten illegale Finanzströme kontrolliert und die Bauernorganisationen aktiv daran beteiligt werden, dass die Anbauflächen nicht ausgeweitet werden. Abgesehen von der Verarbeitung der Koka zu legalen Produkten, weisen die Zahlen so der Autor zunächst auf einen Erfolg der Strategie hin: Die Menge des konfiszierten Kokains, die Zahl der zerstörten Drogenlabore und die Anbauflächen, auf denen die Kokapflanzen in Koordination mit den Bauernorganisationen zerstört wurden, hätten zugenommen.

Später im Buch erwähnt Arze Vargas allerdings, dass letzteres nur für die Zeit zwischen 2011 und 2015 gilt, und in dieser Zeitspanne vor allem aufgrund der Verdreifachung der Ausrottungsmaßnahmen in den Yungas von La Paz. Auf die gesamte Regierungszeit der MAS bezogen läge die Zerstörung von illegalen Kokapflanzungen landesweit unter den Ergebnissen der Vorgänger-Regierungen.

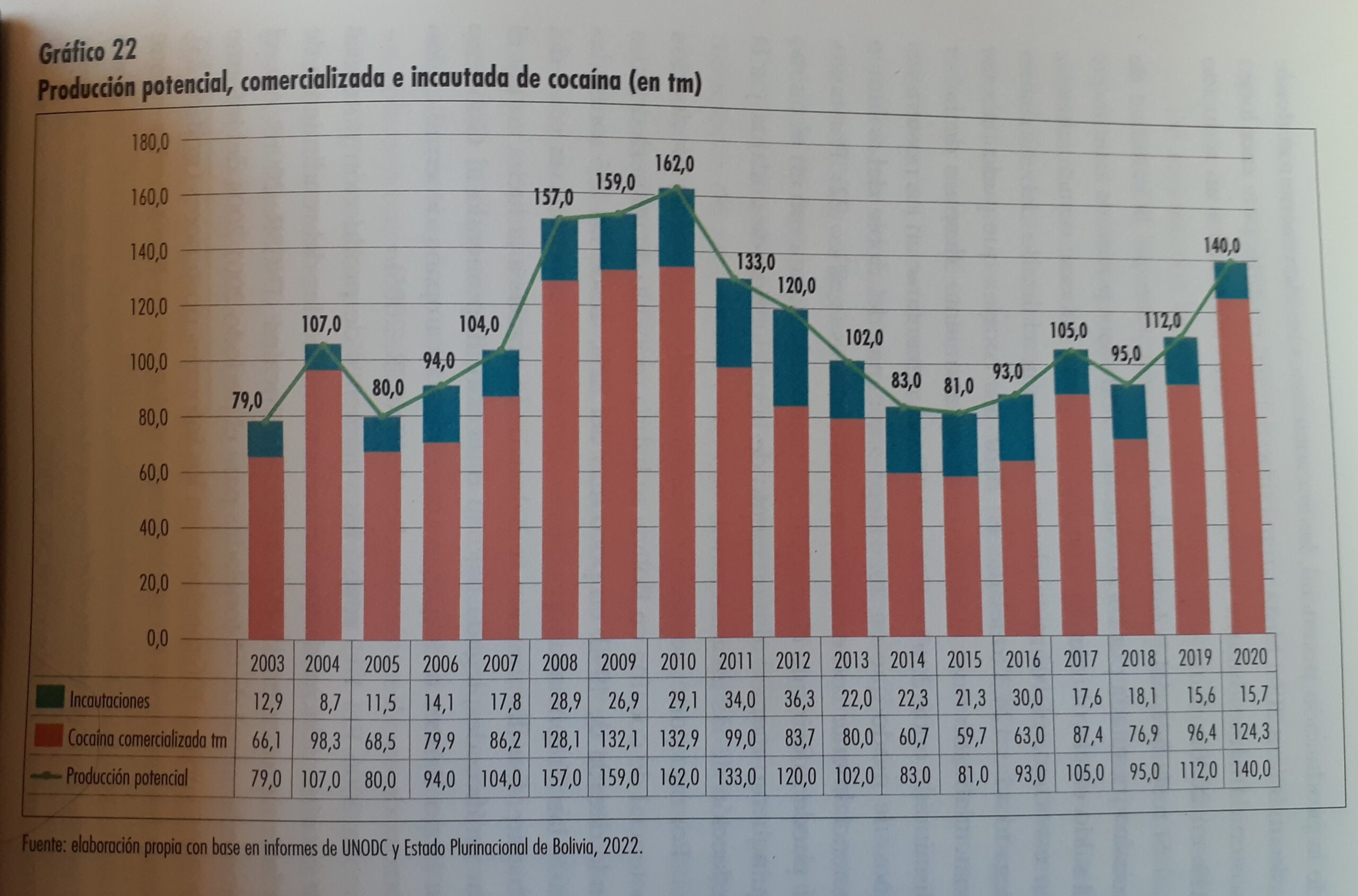

Ob die Regierungspolitik Erfolg hatte, wird jedoch letztlich daran gemessen, wie weit der Drogenhandel bekämpft werden konnte. Dieser Frage widmet sich der Autor in der zweiten Hälfte des Buches. Bemerkenswert wieder, dass die Zahlen über die Kokainproduktion zwischen dem US-Außenministerium und UNODC ab dem Jahr 2011 erheblich voneinander abweichen. Den Grund sieht Arze in politischen Überlegungen, aber auch der Berechnungsgrundlage. Beide multiplizieren die illegale Anbaufläche mit einem geschätzten Effizienzfaktor bei der Weiterverarbeitung. Doch die UNODC geht von einer größeren Fläche illegalen Anbaus aus. Nicht berücksichtigt wird dabei, dass in Bolivien auch peruanische Koka weiterverarbeitet wird. Ein alternativer indirekter Indikator wäre die Menge der konfiszierten Drogen. Stieg diese Zahl zwischen 2004 (8,7 Tonnen) und 2012 (36,3 Tonnen) noch fast kontinuierlich an, sollte sie für den Zeitraum von 2013 bis 2020 mit Ausnahme des Jahrs 2016 wieder auf weniger als die Hälfte sinken.

Europa wird als Abnehmer immer wichtiger

Nur wird dabei nicht berücksichtigt, dass die Menge konfiszierten Kokains mehr von den Strafverfolgungsbemühungen abhängen dürfte, als von der produzierten Menge. Dass sich nach dem Zerwürfnis zwischen Präsident Arce und dem Ex-Präsidenten Evo Morales die Maßnahmen wieder auf Morales Heimatregion konzentrieren, ändert nichts an den Gesamtzahlen. Was Arze Vargas auch nicht schreibt: Es könnte mehr mit Auseinandersetzungen zwischen Mafiagruppen über ihre Kontakte in den Staatsorganen um Marktanteile zu tun haben, als mit einer Reduzierung des Drogenhandels.

Bemerkenswert ist dabei, dass die Menge des in Bolivien mit peruanischer Koka produzierten Kokain fast doppelt so groß ist, wie das Kokain aus bolivianischem Rohstoff. Für das Jahr 2020 wird der Wert des bolivianischen Kokains bei der Ausfuhr auf zwischen 672 Millionen und 1 Mrd. US-Dollar geschätzt. Bei dem Kokain aus peruanischer Koka, das aus Bolivien ausgeführt wird, liegen die Schätzungen zwischen 1,17 und 1,83 Milliarden US-Dollar. Der Kokainexport entspreche damit im Wert zwischen 26% und 41% der legalen Exporte Boliviens, so Arze Vargas.

Wegen der Verdoppelung der Zahl der Kokainkonsument*innen in Europa, habe der Alte Kontinent als Abnehmer an Bedeutung erheblich zugenommen. Wurde im Jahr 2000 in den USA noch der dreifache Umsatz gemacht, lagen USA und Europa bereits im Jahr 2008 mit je 35 Milliarden USD gleichauf. Dies spiegelt sich auch an der Menge konfiszierten Kokains. Waren es im Jahr 2000 in den USA 101 Tonnen gegenüber 34 Tonnen in Europa, lag die Menge in Europa im Jahr 2021 mit 388 Tonnen weit über den 252 Tonnen in den USA.

Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung des Drogenhandels

Im letzten Kapitel des Buches geht es um die gesamtwirtschaftliche Bedeutung des Drogenhandels für Bolivien. Dabei listet der Verfasser Zahlen unterschiedlicher Autor*innen aus den vergangenen Jahrzehnten auf, die untereinander jedoch zum Teil stark abweichen. Für die 1980er Jahre etwa gibt es Schätzung des Wertes des Drogenhandels zwischen 10 und 75% des bolivianischen Bruttoinlandsproduktes. Dabei wird allerdings nicht ganz klar, ob sich das auf die Zeit der Narko-Militärdiktaturen, auf die nachfolgende wirtschaftliche Krise nach der Demokratisierung oder das gesamte Jahrzehnt bezieht. Mit etwa 3,3% des Bruttoinlandsproduktes schätzt Arze Vargas den Anteil dagegen heute wesentlich geringer ein, auch als andere Autor*innen. Etwas handfester ist die Anzahl der Beschäftigten im Kokaanbau, die mit etwa 113 Tausend Personen laut Arze Vargas 5% der ländlichen Beschäftigung ausmachen. Das bringt ihn zu der These, dass eine erfolgreiche Antidrogenpolitik mit einer Verringerung des Drogenhandels einen rezessiven Effekt für die Wirtschaft haben würde. Ganz zu schweigen von den fehlenden US-Dollar in der bolivianischen Wirtschaft. Ein Problem, das auch jetzt schon mit einem florierenden Drogenhandel bereits groß genug ist.

Strukturelle Schäden für die Wirtschaft

Der Drogenhandel habe nicht nur Einfluss auf einen bestimmten Wirtschaftssektor, sondern auf die Gesamtgesellschaft. Er verstärke die Informalisierung der Wirtschaft und führe auch zu mehr Gewalt und Korruption. Der Autor spricht von zahlreichen Beispielen weitreichender Netzwerke, die staatliche wie private Institutionen erfassen, ohne dies jedoch zu vertiefen. Er geht dabei eher von dort platzierten Schlüsselpersonen wie diversen Polizeichefs, die in der Vergangenheit aufgeflogen sind, aus, als dass er die Institutionen selbst als Teil der mafiösen Strukturen sieht (siehe hierzu etwas kritischer: Mafia und Drogenpolitik ila453). Die fließenden Grenzen zwischen formaler, informeller und illegaler Wirtschaft seien ein Hauptgrund dafür, dass Geldwäsche so schwer aufzudecken sei und Gesetzesvorstöße für eine striktere Kontrolle gescheitert seien.

Erstaunlich nicht nur für ihn, dass bolivianische Regierungsmitglieder in der Öffentlichkeit die Präsenz internationaler Kartelle im Drogengeschäft in Bolivien immer noch leugnen. Angeblich zögen sie sich nur bei Verfolgung im Ausland nach Bolivien zurück. Dabei sind es die internationalen Kartelle, die die größten Gewinne abschöpfen: Sie kommen aus Mexiko, Brasilien, dem Iran, Italien… Der Unterschied zu früher scheint zu sein, dass die Kartelle über eine Vielzahl kleinerer zum Teil eigenständiger Gruppen – auch aus Bolivien selbst – operieren, statt wie früher eine bestimmte geographische Region und das Geschäft in allen Stufen zu kontrollieren. Dabei kommt es nicht nur immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit den Staatsorganen, sondern auch untereinander zur Kontrolle des Marktes.

Gegen romantisierende Verklärung

Trotz dem offensichtlichen Anstieg der Gewalt und der Zerstörung sozialer Beziehungen durch den Drogenhandel, behaupteten einige der Regierungspartei nahestehende NRO und ausländische Intellektuelle immer noch, dass die Antidrogenpolitik erfolgreich sei, kritisiert Arze Vargas. Bis hin zu der These, dass die zunehmende Beteiligung von Kleinbauernfamilien oder von ihnen beschäftigter Tagelöhner an der Drogenproduktion dank einer indigenen kommunitären Ethik einen dämpfenden Effekt auf die Gewalt habe und einen Beitrag zur Stabilisierung der Gemeinden leiste. Diese „romantisierende Sicht“, so Arze, leugne den kriminellen Charakter des Drogengeschäfts und ihre Einbindung in das kapitalistische System.

Nicht nur die Bekämpfung des Drogenhandels, so die ernüchternde Bilanz von Arze Vargas, auch die alternativen Anbauprogramme seien aufgrund der überwältigenden Marktkräfte gescheitert. Die Stärkung der Rolle der Bauernorganisationen im Bündnis mit der Regierungspartei habe nicht zu einer erfolgreicheren Politik, sondern zu einer Zweiklassen-Gesellschaft geführt. Eine gewerkschaftlichen Elite mit teilweise despotischer Macht über die eigenen Kolleg*innen sei entstanden, zudem tolerant gegenüber dem Drogengeschäft und kriminellem Handeln. Dabei sei die Staatlichkeit geschwächt geworden. Insofern sei die Ausbreitung des Drogenhandels nicht nur Ergebnis von Marktkräften, sondern auch der Regierungspolitik. Ebenso wie beim Goldbergbau und Schmuggel handele es sich um ungezügelten Kapitalismus unter einer nie in Frage gestellten Beteiligung internationalen Kapitals im Bündnis mit einer lokalen Rentiers-Klasse. Die sichere ihre Privilegien im Gegenzug zu politischer Loyalität gegenüber der Regierung, so Arze Vargas bei der Buchvorstellung.

Carlos Arze Vargas, Economía del narcotráfico: desinstitucionalización y políticas en Bolivia, CEDLA, La Paz 2024, 191 Seiten, Hier der Link zum kostenlosen Download

Also soll Bolivien die Macht der Drogenkartelle brechen UND alle Widersprüche / Ungerechtigkeiten des Kapitalismus* überwinden… *dass dieser so genannt wird, ist doch eigentlich recht selten geworden; aber in diesem taz blog soll es jetzt plötzlich doch darum gehen, über dieses System hinauszuwachsen. Außer schlauen Sprüchen und einer ungemein kritischen Sicht auf die Entwicklung gibt es aus dem – reiche(re)n – Norden natürlich keine Unterstützung, wenn‘s nicht klappt, hat es die MAS im Andenstaat halt vergeigt, die Sympathie von Teilen der „Ersten Welt“ war ja da. Frage: Hat die taz jemals schon irgendetwas Nennenswertes dazu beigetragen, dass es weniger Ausbeutung und mehr Menschenwürde gibt? Wann und wo? Wird Politik nicht eigentlich auch bzw. doch eher vor allem in den Metropolen gemacht?! Warum werden die Spielräume in einem demokratischen System hier nicht genutzt? Und was soll das läppische Wortgeklingel mit Cumbia, Macumba, Evo und Evita im latin@rama (haha)-Kollektiv (was wird denn da gesammelt oder zusammengefasst). Ist das nicht auch ein Hinweis darauf, dass die Verfasser da nichts mit „Augenhöhe“ im Sinn haben? Eher wird den Lateinamerikanern doch so die Rolle des Pausenclowns zugewiesen (ja, haha: aktuell, abseitig, amüsant, alarmierend – die lustigen Alliterationen verkrachter Publi- bzw. Germanistikstudierenden aus ihrem ersten Proseminar).