Seit dem 16. Jahrhundert ist der karibische Raum ein geopolitischer Brennpunkt in Amerika, um den sich zunächst die europäischen Kolonialmächte jahrhundertelang stritten. Als US-Präsident James Monroe 1823 die Doktrin „Amerika den Amerikanern“ ausrief und damit den imperialen Anspruch Washingtons auf den gesamten Doppelkontinent bekräftigte, gründeten die Siegesmächte der Unabhängigkeitskriege gegen Spanien die kurzlebige Bundesrepublik Zentralamerika mit den Provinzen Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua und Costa Rica. 1898 verjagten die USA Spanien aus Kuba (und von den Philippinen). Fünf Jahre später erklärte Panama mit tatkräftiger Hilfe Washingtons die Unabhängigkeit von Kolumbien. Der Bau des Panamakanals konnte beginnen.

Vor hundert Jahren galt die Region als „Hinterhof“ der USA. Von 1898 bis 1934 marschierten US-Truppen in Kuba, Honduras, Panama, Mexiko, Haiti, der Dominikanischen Republik und Nicaragua ein. Die mexikanische Revolution setzte sich durch, linke nationalistische und kommunistische Kräfte – wie der Nicaraguaner Augusto César Sandino oder Farabundo Martí in El Salvador – organisierten den antiimperialistische Widerstand. 1954 wurde der reformistische Präsident Jacobo Árbenz in Guatemala durch einen von der CIA organisierten Putsch gestürzt.

Eine Wende in der einseitigen Dominanz des „Kolosses im Norden“ brachte die kubanische Revolution, die ab 1959 in Lateinamerika und darüber hinaus große Anziehungskraft entfaltete. John F. Kennedy rief die „Allianz für den Fortschritt“ ins Leben, mit der er Lateinamerika zeigen wollte, dass der Kapitalismus auch ein soziales Antlitz hat. Im April 1961 scheiterte die Schweinebucht Invasion in Kuba, kurz danach erklärte Fidel Castro die Insel zur sozialistischen Nation und wandte sich der Sowjetunion zu. Ein Jahr später stand die Welt mit der Kubakrise am Rande eines Atomkriegs.

Auf militärische Gewalt wollten die USA weiterhin nicht verzichten. 1964 unterstützten sie in Brasilien den ersten von zahlreichen Staatsstreichen in Südamerika. 1965 fielen über 42.000 US-Soldaten in der Dominikanischen Republik ein, um den Putsch gegen den linken Präsidenten Juan Bosch abzusichern. Die CIA intervenierte in Guyana und Jamaika, in El Salvador und Nicaragua. 1983 landeten US-Marines in Grenada und stellten die alte Ordnung wieder her. In El Salvador unterstützten die USA die Regierung in einem gut zwölfjährigen Bürgerkrieg, der 75.000 Menschenleben forderte. Der Krieg der von Ronald Reagan unterstützten Contras in Nicaragua führte zur Wahlniederlage der Sandinistas und zur Beendigung der dortigen Revolution. Zum Jahreswechsel 1989/90 wüteten 26.000 US-Militärs in Panama und nahmen schließlich den vormaligen Verbündeten Manuel Noriega fest.

Mit dem Ende des kalten Krieges und dem Zusammenbruch der Sowjetunion schien die Vorherrschaft der USA besiegelt. Heute heißt der große geopolitische Rivale China. Und wieder geht es um den Panamakanal. Donald Trump will ihn „zurückholen“, so ließ er nach seinem Amtsantritt verlauten, nachdem Panamas Regierung die Verwaltung des Kanals China überlassen habe. Mit der Abschaffung der Entwicklungsbehörde USAID wird die internationale Zusammenarbeit mit den Ländern des Südens fast vollständig eingestellt. Dem Autokraten im Weißen Haus schwebt eine neue geopolitische Aufteilung der Welt vor, bei der Lateinamerika wieder einzig und allein zur Einflusssphäre der USA gehört. Doch das wird nicht funktionieren.

Die autokratisch regierten, sich selbst als links verstehenden Regimes in Caracas und Havanna unterhalten z. B. enge politische, wirtschaftliche und militärische Beziehungen zu Beijing und Moskau. Die Regionalmacht Brasilien plädiert für eine multilaterale Welt ordnung und ist Gründungsmitglied des heterogenen, aber immer einflussreicheren Staatenbundes Brics+.

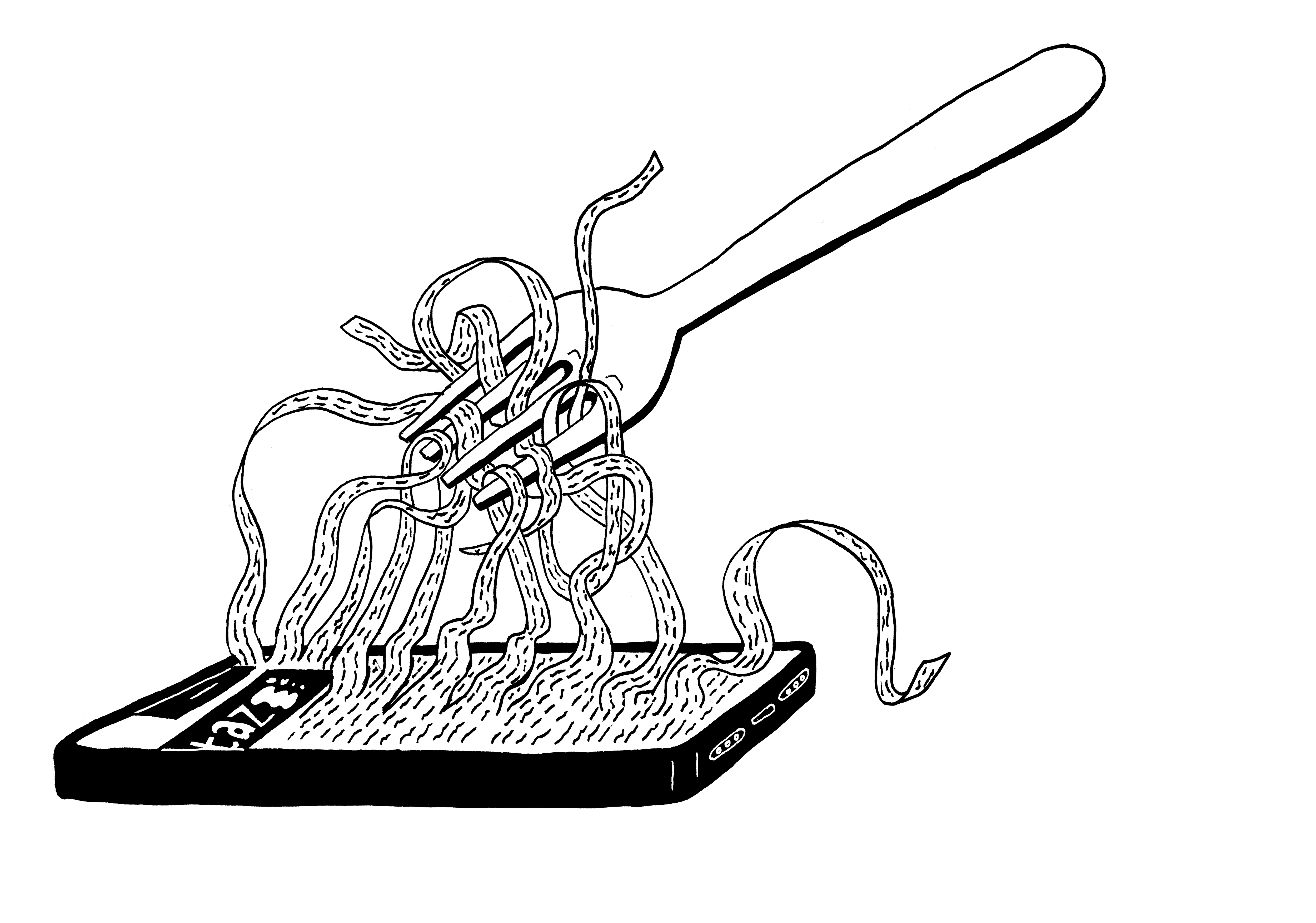

China ist im 21. Jahrhundert zu einem der wichtigsten Handelspartner Lateinamerikas avanciert. Das Land wurde zum Hauptabnehmer von Soja, Erdöl oder Eisenerz und integrierte 21 Länder in sein globales Infrastrukturprojekt „Neue Seidenstraße“. Allein im karibischen Raum haben 17 Länder, darunter El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica und Panama, entsprechende Absichtserklärungen mit China unterzeichnet. Ausgestiegen ist bisher – im Februar 2025 – nur Panama.

Ähnlich wie Russland verfolgt China eine langfristige Strategie, die in erster Linie auf stabile Handelsbeziehungen und Rohstoff sicherung setzt. Während sich der salvadorianische Diktator Nayib Bukele in vorauseilendem Gehorsam als engster Verbündeter Trumps in der Region inszeniert, hält sich die Begeisterung bei seinen Kolleg:innen in Grenzen. Die Regierungen Kubas, Venezuelas und Nicaraguas dürften von der offenen Feindseligkeit Washingtons kurzfristig sogar profitieren.

Am meisten leiden die Migrant:innen aus der Region, von denen viele brutal und rechtswidrig aus den USA abgeschoben werden. Diplomatisch und scheinbar unbeeindruckt widersteht der aggressiven Zollpolitik der US-Regierung Mexikos linke Präsidentin Claudia Sheinbaum. Ihre honduranische Kollegin Xiomara Castro war im April Gastgeberin eines regionalen Celac-Gipfeltreffens*, zu dem allerdings nur elf Staatsoberhäupter anreisten. In der „Erklärung von Tegucigalpa“ sprachen sich 30 von 33 Delegationen gegen „einseitige Zwangsmaßnahmen“ aus.

Mitte Mai fand in Beijing das vierte China-Celac*-Forum mit über 20 Außenminister:innen statt, Xi Jinping höchstpersönlich hielt die Eröffnungsrede. Mit von der Partie waren drei lateinamerikanische Staatschefs: der Brasilianer Lula da Silva, Gabriel Boric aus Chile und Gustavo Petro, der den Einstieg Kolumbiens in die „Neue Seidenstraße“ verkündete.

*Zusammenschluss aller amerikanischen Staaten außer Kanada und den USA

presente 2025-2: Geopolitische Schachzüge – Mittelamerika im Fokus der Großmächte