Domingo Ábrego ist ein Phänomen. Geboren wurde er im bolivianischen Tiefland in einer Arbeitersiedlung an der Eisenbahnlinie, die von Santa Cruz nach Brasilien führte. Wo einst endlose Wälder wuchsen, breiten sich heute Felder mit Monokulturen aus. Die früheren Schwärme von Stechmücken, die auch auf dem Gesicht von Abrego ihre Spuren hinterlassen haben, sind eine vage Erinnerung. Ábregos Leben war von Beginn an von prekären Bedingungen geprägt.

Das galt – mangels eines passablen Internetzugangs – selbst für das Gespräch mit Latinorama, denn beim eigentlich vereinbarten Termin kamen dann doch andere Verpflichtungen dazwischen.

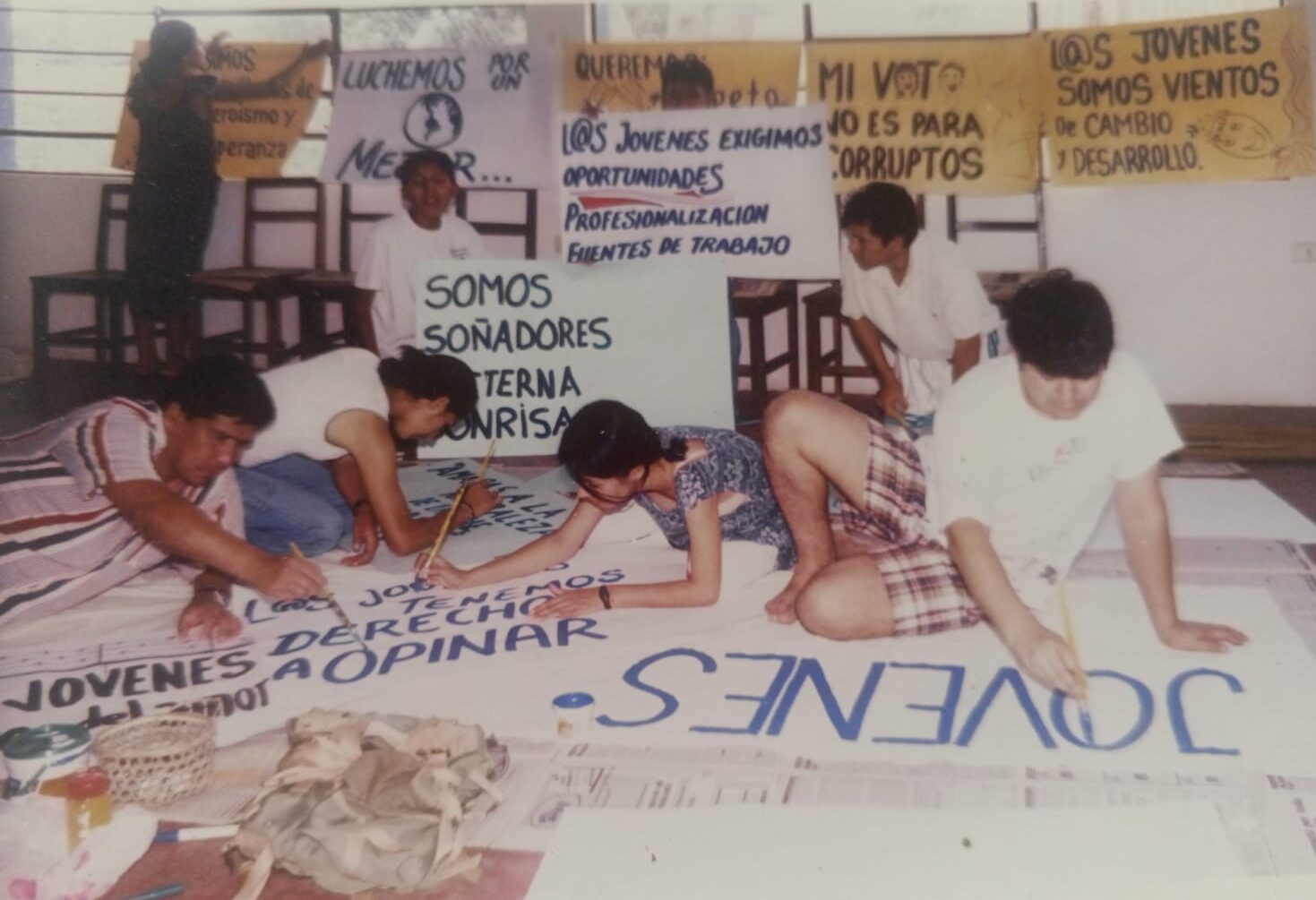

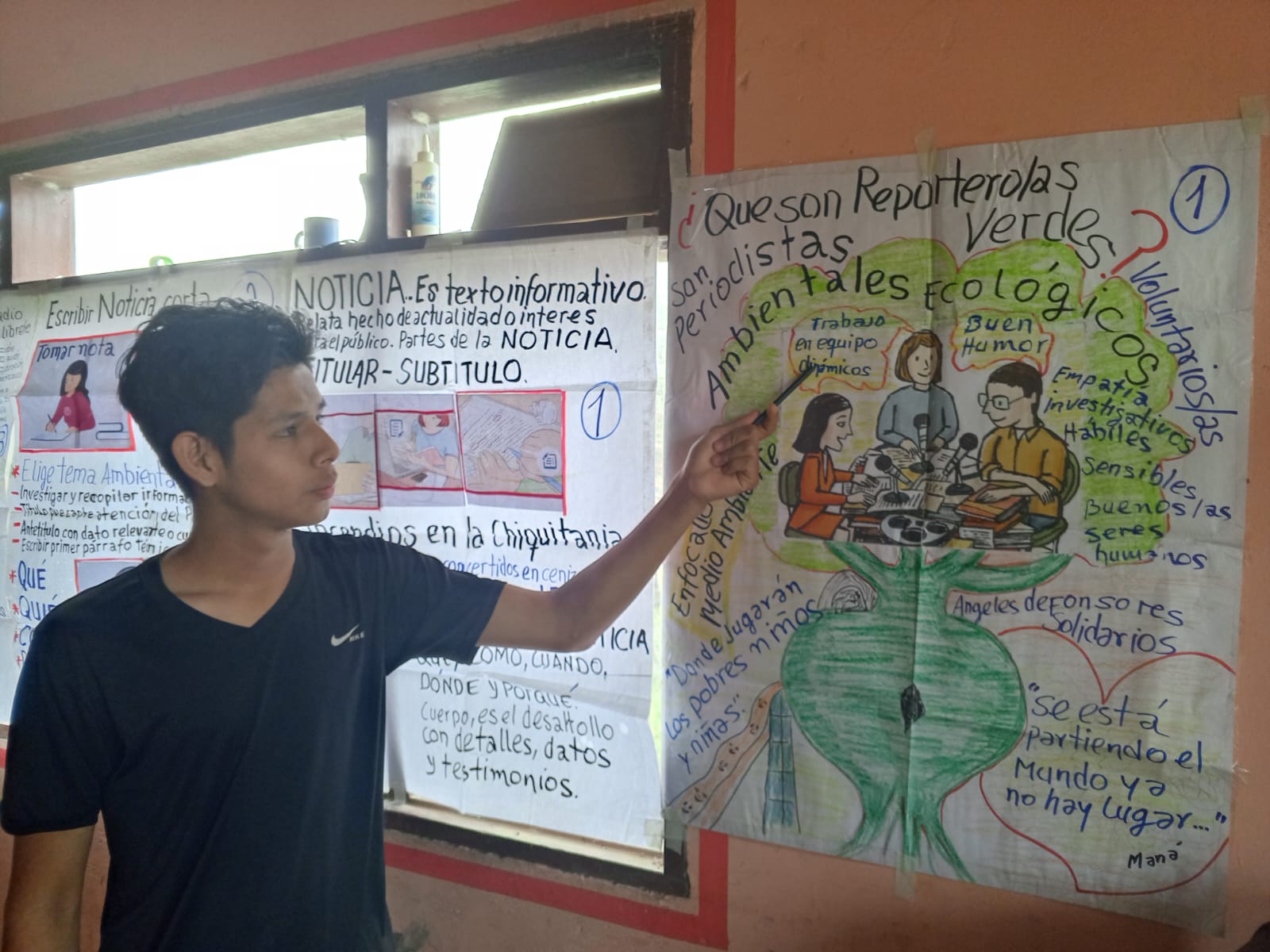

Aber egal wo ich diesem Autodidakten begegnet bin, der für seine Arbeit als Sozialarbeiter und Reporter zwar kaum Lohn, aber zahlreiche Auszeichnungen bekommen hat, sah ich Kinder und Jugendliche, die sich organisiert und ihr Leben in die eigene Hand genommen haben. Der Arbeitstitel einer Autobiografie, die er zu schreiben begonnen hat, lautet „Wanderer in einem Land der Legenden.“ Im November traf ich ihn bei der Kinder- und Jugendbiennale in Santa Cruz. Er begleitete Kinder und Jugendliche, die er zuvor zu Umweltreporter*innen geschult hatte. Aber auch wenn Abrego von vielen und Vielem enttäuscht ist, pflügt er weiter das Meer, wie es Simón Bolívar einst formuliert hat, und sät in den Wind.

von Domingo Abrego

Offiziell heiße ich Domingo Ábrego Faldin. Aber meine Mutter hieß in Wirklichkeit Macoño. Das ist ein Nachname aus dem Besiro (Chiquitano). Sie wuchs in sklavereiähnlichen Verhältnissen auf und wurde von einem Großgrundbesitzer aufgezogen. Der hat ihr den Nachnamen Faldin gegeben. Ich selbst wurde am 23. August 1955 als mittlerer von acht Geschwistern an der Eisenbahnstation von Tunás in der Provinz Chiquitos geboren.

Am Steinbruch: Sprengstoff, Schule und Eintopf unter dem Papaya-Baum

Mein Vater arbeitete in der Bahngesellschaft. Danach sind wir nach La Cantera gezogen, einem Lager bei einem Steinbruch nahe von Piococa, wo ich drei Jahre zur Schule gegangen bin. Dort habe ich auch Oswaldo Ramos (Journalist und Literat) kennengelernt. Sein Vater war nach dem zweiten Weltkrieg aus Polen gekommen. In der Freizeit habe ich bei ihm im Gemüsefeld gearbeitet und von ihm viele Geheimnisse der Landwirtschaft erfahren. Die zweieinhalb Kilometer Schulweg haben wir zu Fuß zurückgelegt. Oswaldo und ich waren für alle Schulkinder verantwortlich. Ich glaube, das war der Beginn meines Lebens im Dienst der Gemeinschaft. Im Steinbruch war damals viel Betrieb. Der Schotter wurde für die Eisenbahnlinie gebraucht. Wir brachten unseren Vätern das Frühstück und haben dabei geholfen, den Sprengstoff zu entzünden, um uns dann schnell hinter Felsen zu verstecken.

In Zeiten des Hungers arbeitete ich mit meinem Bruder Serafin und meinen Schwestern Wilma, Adelfa und Casta auch unter brennender Sonne auf dem Acker meines Vaters. Das ging manchmal den ganzen Tag. Auf dem Feld wurde dann auch der Eintopf gekocht. Auf einem Baumstumpf im Schatten einer Papaya sitzend zu essen, und auf den Regen zu warten, der die künftige Ernte sichern sollte, besänftigte dann auch die Sorgen um die Zukunft. Es war eine Kindheit wie in einem Film. Ich schoss auf Vögel oder begleitete meinen Vater beim Jagen, Fischen oder Honig sammeln.

1967: Che Guevara, Jagdglück und der Umzug nach Santa Cruz

Das Schicksalsjahr 1967 brachte Nachrichten wie die des Todes von Che Guevara. Ich konnte kaum lesen, aber sah das Zeitungsfoto mit seiner Leiche und den weit geöffneten Augen. “Wie Jesus Christus ist er gestorben. Er wollte Gerechtigkeit für die Armen und Vergessenen wie wir. Wie traurig Väterchen Gott!”, hörte ich die Leute sagen. Es war das erste Mal, dass ich von Reich und Arm und den ideologischen Auseinandersetzungen zwischen Kapitalismus und Sozialismus zu hören bekam. Nachts kamen verlumpte, großgewachsene, bärtige Gestalten durch den Ort. Manche blieben über Nacht bei uns im Haus. Morgens zogen sie dann wieder weiter. Man nannte sie die Wegbegleiter des Che.

In meinem zwölften Lebensjahr habe ich auch das erste Mal La Cantera verlassen. Zusammen mit 15 Erwachsenen bin ich mit meinem Gewehr, das mir mein Vater zu meinem siebten Geburtstag geschenkt hatte, und meinen Fallen über San José Richtung Süden zu den Salzseen im Chaco gezogen.

Wir wollten Jaguare und Wildkatzen jagen. Ich war der erste der Gruppe, der eine Wildkatze erlegt hat. Zwei Monate blieben wir auf der Jagd. Zurück in La Cantera, bin ich mit dem verdienten Geld nach Santa Cruz umgezogen. Meine Eltern und Geschwister waren schon vorgefahren. Wir wohnten dort zunächst bei einem Onkel in der Nähe der Bahnstation. Santa Cruz war damals eine Stadt im Aufbruch. Für mich war alles fremd und es ging Schlag auf Schlag. Schon am nächsten Tag nahmen mich Vettern mit, um Zeitungen zu verkaufen: La Crónica, La Época, El Comercio, El Deber. Das begann im Morgengrauen mit dem Zusammenpacken der Zeitungen. Wir lasen die wichtigsten Nachrichten, um dann schnell loszulaufen und zu verkaufen. Den Verdienst gab ich meiner seeligen Mutter. Die konnte zwar nicht lesen, wusste aber, wie man mit wenig Geld ein würdiges Leben organisieren kann.

Schuften, Fußball, Schlägereien, Alkohol und dann Abraham Lincoln

Es folgte eine Jugend als Lastenträger an der Bahnstation, mit schweren Unfällen der Kollegen, die mich traumatisiert haben. Die Zeit war aber auch geprägt von Fußball, Alkohol und Bandenkriegen. Meine Mutter sagte mir: „Mein Sohn, du bist mit den Füßen zuerst geboren worden. Fast bin ich daran gestorben. Du musst dich kontrollieren. Lass mich nicht leiden. Hör auf zu trinken. Bei deinen Prügeleien auf der Straße können sie dir Schaden zufügen.“

Zu meiner eigenen Sicherheit ging ich in den 70er also fort, um in abgelegenen Waldregionen zu arbeiten. Während meiner Zeit an der brasilianischen Grenze war es meine einzige Tante Petronila Abrego, die mir ein Buch über das Leben von Abraham Lincoln und Demosthenes zum Lesen gegeben hatte. Deshalb war ich immer davon überzeugt, dass ich mit einer Bibliothek das erreichen kann, was mir an akademischer Bildung verwehrt war. Eine Bibliothek ist wie eine Universität. Auch der Widerstand gegen die Militärdiktaturen und der Kampf für die Freiheit waren eine Schule für mich.

Jung und verrückt: Kulturgruppen gegen Militärdiktaturen

Das Hauptziel unserer Kulturarbeit mit den jungen Leuten und der Gruppe „Jugendsolidarität“ nach meiner Rückkehr nach Santa Cruz in den 1980er Jahren war dann auch zu verhindern, dass die Militärdiktaturen zurückkehren. 1982 war ich bereits Mitglied der Eje de Convergencia Patriótica. Ich war für die Pressearbeit zuständig, arbeitete aber auch im Untergrund. Am Amboró-Berg wollten wir eine Radiostation errichten. Aber wir trainierten auch für den Guerilla-Kampf. Wir waren jung und verrückt, wir rechneten jederzeit mit einem neuen Militärputsch. Ich glaube aber, dass ich wegen der damaligen militärischen und politischen Schulung so gut organisieren kann und heute noch am Leben bin.

Nach der Gründung der Vereinigung der Kulturgruppen arbeitete ich für die Einrichtung einer Bibliothek in meinem Viertel. Aus dieser Bewegung sind noch heute eine ganze Reihe Leute geblieben, die eine breite Kultur- und Theaterbewegung in Santa Cruz organisieren. Und Hunderte engagieren sich als Künstler oder in sozialen Organisationen. Die damals entstandenen Viertelbibliotheken werden heute von der Stadtverwaltung als Kulturzentren weitergeführt.

Wichtig ist, dass die Kinder eine Perspektive für ihr Leben bekommen haben

Ich habe in meinem Leben auch in einem Jugendwohnheim eines Kinderdorfs und mit Gefängnisinsassen gearbeitet. Im Kinderschutzbund DNI in Santa Cruz habe ich Kinderrechts- und Jugendgruppen aufgebaut und begleitet. Wir haben uns damals auch an der Kampagne „Gebt den Kindern eine Stimme“ der Partnerorganisationen von terre des hommes in Südamerika beteiligt.

Aber die schönste Erinnerung habe ich an die Arbeit Ende der 1990er Jahre in der Stadtverwaltung von San Ignacio de Velasco in der Chiquitania. Es war die Zeit der Bürgermeisterin Gisela Bauer Mayser und später Pochin Aguirre. Damals entstand dort eine lokale Kinder- und Jugendbewegung. Wir gründeten auch das erste städtische Kinder- und Jugendbüro (Defensoría de la Niñez) der Chiquitanía. Beim Kinderschutzbund in Santa Cruz hatte ich dafür das nötige Werkzeug erworben. Wir hatten ein Radio- und Fernsehprogramm.

Die Kinder erarbeiteten Vorschläge, die ihnen in den 90er Jahren dringlich schienen. Ein Junge namens Romer Saucedo, heute ein Richter, hat sie dem damaligen Präsidenten Hugo Banzer präsentiert: Die Asphaltierung der Straße nach San José, ein Flughafen, ein Busbahnhof, Schulbauten im Stil der Jesuitenreduktionen und den Schutz der Lagune Guapomó, samt Anlage eines Fahrradrundwegs. 2011 und 2012 kam ich noch einmal zurück. Damals wurde das städtische Jugendbüro geschaffen und mit Unterstützung des PADEM, des Programmes zur Stärkung der Kommunalentwicklung der Schweizer Organisation Solidar, wurde die Lagune Guapomó in eine Freizeitzone umgestaltet. Es wurde eine Initiative zum Umweltschutz und gesunder Ernährung, sowie ein Netzwerk zum Schutz vor brasilianischen Kinderhändlern gestartet. Die haben vor allem Mädchen aus den Dörfern für kommerzielle sexuelle Gewalt angeworben. Mit Theaterstücken wurden die Jugendlichen vor den Gefahren gewarnt. Auch dort bekam ich Drohungen. Doch aus den Samen dieser Generation von Kindern sind heute große Bäume geworden. Richter*innen, Lehrpersonen, Landwirte, Krankenpflegepersonal…

Manche von denen, mit denen wir Liveprogramme im Fernsehen und Radio gemacht haben, sind jetzt Journalist*innen in Santa Cruz. Andere leben in Europa. Wichtig ist, dass sie eine Perspektive für ihr Leben bekommen haben.

Arbeit in El Alto: Nicht nur die Kälte machte mir zu schaffen

Schon in den 1980er Jahren wohnten in den Vierteln von Santa Cruz viele Migrant*innen aus dem Hochland. Die Unión Juvenil Cruceñista (Regionalistische Jugendorganisation) ließ die jungen Frauen mit ihren traditionellen Röcken nicht auf die Plaza. So haben wir uns in den Kulturgruppen für ihre Integration und für Toleranz eingesetzt. Wir waren doch alle arm. Diese Arbeit hat mir 2003 die Tür geöffnet, um mit der Stiftung SEPA, ein von der Europäischen Union finanziertes Projekt für Kinder und Jugendliche der Stiftung in mehreren Stadtteilen von El Alto im Hochland zu leiten. Guillermo Dávalos, der Direktor von SEPA, war damals Vizeminister der Regierung unter Gonzalo Sánchez de Lozada. Das Projekt wurde mit dem Bürgermeisteramt koordiniert. Nicht nur die Kälte hat mir anfangs zu schaffen gemacht, auch die Kolleg*innen. Sie waren nicht damit einverstanden, dass ein „Camba“ aus dem Tiefland ein Projekt in El Alto leiten sollte. Aber in den Vierteln haben sie mich gemocht.

Ich habe dafür gesorgt, dass die Kinder an die frische Luft kommen und draußen spielen konnten, wenn es etwas Sonne gab. Mit den Nachbarschaftsorganisationen wurden dafür Plätze gereinigt und hergerichtet. Und mein Akzent hat sogar auf die Kinder abgefärbt. Dem pädagogischen Leitungsteam hat das nicht gefallen. Es sei nicht in Ordnung, dass ich den Kindern meine Kultur aufzwingen würde. Aber die Erzieherinnen waren auf meiner Seite. Wenn es ein Fest gab, haben sie Chovena- oder Taquirari-Wettbewerbe (Tänze aus dem Tiefland) organisiert. Auch die Eltern sahen mich als einen der ihren an. Doch dann kam der Konflikt mit Gonzalo Sánchez de Lozada, der sogenannte Gaskrieg.

Fast hätten sie mich gelyncht

Am Flughafen diskutierte ich mit dem Direktor von SEPA. Der empfahl mir, wie er auch nach Santa Cruz zurückzukehren. Sie würden Sánchez de Lozada aus dem Land treiben und mich möglicherweise umbringen. Ich meinte, ich würde bleiben. Ich wolle sehen, wie der Konflikt weiter gehe. Er drückte mir ein paar Scheine Geld in die Hand und flog alleine nach Santa Cruz. Mein Büro war am Rio Seco, einem Zentrum des Konfliktes. Das Telefon funktionierte nicht mehr, die Kommunikation mit Santa Cruz war unterbrochen. Die Protestierenden wollten die Büros in Brand setzen, weil das Projekt von der EU finanziert war. Mir persönlich drohten sie auch. Ich sagte ihnen. „Warum wollt ihr die Räume zerstören? Benutzt sie doch als euer operatives Zentrum. Hier könnt ihr eure Treffen abhalten.“ So ist alles dort heil geblieben. Die EU hat mich dafür nachher gelobt.

Mich haben sie bei einer Totenwache aber fast gelyncht. Ich kam mit einem Notizbuch, um die Namen der Getöteten aufzuschreiben. Ich war ja der einzige Journalist, der noch vor Ort war und berichtete für die Radiokette ERBOL, bei der ich eine Reporter-Schulung gemacht hatte. Die Angehörigen weinten und wir umarmten uns. Aber dann kam plötzlich eine Gruppe dazu, die von einer späteren Ministerin angeführt wurde, deren Namen besser nicht genannt wird. Sie bezeichnete mich als Verräter und Spion von Sánchez de Lozada. Sie haben mich umzingelt. Aber die jungen Leute, Studierende, die dort waren und mich kannten, und die Verwandten haben auf die Gruppe in Aymara eingeredet und haben mir so das Leben gerettet. Ich bin schnell in unser Büro gelaufen, das sechs Straßen weiter lag. Da hörte ich von draußen wieder die Gruppe. Sie riefen, dass sie diesen „Scheiss Camba“ im Sarg nach Santa Cruz zurückschicken würden. Personal der EU hat dann per Telefon vermittelt, damit ich dort heraus kam. Als der Konflikt vorbei war, wollten die Leute, dass ich bleibe. Aber ich war ohne meine Familie, ohne Geld und ziemlich kaputt. So bin ich zurück nach Santa Cruz gegangen.

Mit Netzwerkarbeit, Theater und Gesprächen gegen Bandenwesen und Drogenkonsum

Die Erfahrung in El Alto hat mein Leben verändert. Ich wollte nicht mehr alleine sein, kehrte zurück zu meiner Familie und habe die Mutter meiner Kinder geheiratet. Bis heute bin ich mit ihr zusammen. Bei SEPA gab es Projekte zur Reduzierung von Armut und zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Dort habe ich dann mit zahlreichen Freiwilligen und Praktikant*innen zusammen gearbeitet. In meiner Zeit beim Kinderschutzbund DNI in den 1990er Jahren hatte ich ja eine Schulung zum Straßenerzieher mitgemacht. Eigentlich ging es im Projekt um erwerbstätige Kinder. Aber bei der Arbeit in den Schulen bekam man die Problematik der Banden und der Drogen mit. In jeder Klasse gab es Mädchen oder Jungen, die zu einer Bande gehörten. So habe ich mich da eingearbeitet. Wir haben eine Studie dazu durchgeführt. Bei SEPA hatten sie Bedenken, in welches Umfeld ich mich dabei begebe, aber am Ende haben sie das unterstützt. Wozu sonst wäre die Studie gut gewesen?! Wir arbeiteten mit den Nachbarschaftsorganisationen. Die Eltern sollten sich mehr mit ihren Kindern beschäftigen und sie begleiten. Wir bildeten Bündnisse mit den Lehrerinnen und Lehrern, den Schulleitungen, sowie auch mit befreundeten Polizisten oder mit Eltern, die selbst Polizisten waren, um ein Netzwerk für mehr Sicherheit aufzubauen. Viele Jugendliche haben die Banden verlassen. Die meisten Banden sind von der Bildfläche verschwunden….

Wenn Viertelorganisationen und Massenmedien an einem Strang ziehen

Reporter der Tageszeitung El Deber hatten das mitbekommen. Sie sprachen mich als Referenzperson an, begleiteten mich in die Viertel, um anschließend Reportagen zu veröffentlichen. Eine dieser Reportagen von Roberto Navia, die nicht ungefährlich waren, hat den Journalistenpreis des spanischen Königs gewonnen. Es wurden auch Reportagen über die Jugendlichen, die in den Wasserkanälen lebten oder über eine Siedlung der Ayoréode veröffentlicht. Manche Betreuungsorganisation drohte uns mit Klagen. Irgendwann kamen dann auch Drohungen der Bandenchefs. Ich habe sie auf dem Schulhof konfrontiert, dort wo sie den Nachwuchs rekrutierten. Oder ich lud sie zum Essen ein, um zu reden. Da war ein Zwölfjähriger, der eine Bande von 70 Mitgliedern kommandierte. Ich habe mit ihm und mit seinen Eltern gesprochen. Es gab auch Mädchen, die Banden anführten. Eine von ihnen, Diana, wurde später Radiosprecherin und ist vor kurzem getötet worden. Um sie zu schützen, hatte ihr Bruder in der gleichen Schule eine Bande von Jungen gegründet. Die Banden in Brasilien waren ihre großen Vorbilder. Auch hier habe ich die Unterstützung der Medien gesucht. Auf die Veröffentlichungen hin haben die Nachbarschaften Patrouillen organisiert. Und die Stadtverwaltung hat in den Vierteln, über die Reportagen erschienen waren, Polizeistationen errichtet. So wirksam sind die Massenmedien, wenn die Berichterstattung mit der internen sozialen Organisation in den Vierteln einhergeht. Da ich selbst aus dem Gefängnis heraus Drohungen bekam, haben sie bei El Deber entschieden, mir den Patuju-Preis in Bronze für herausragende Persönlichkeiten zu verleihen. Zur Preisverleihung habe ich vier frühere Bandenmitglieder mitgebracht, eine davon war Diana. Ich habe alle vier auf die Bühne geholt. Mir kamen die Tränen, weil sich zuvor niemand für ihr Schicksal interessiert hatte. Genau das habe ich dann in meiner Ansprache auch gesagt. Sie wurde von einigen Fernseh- und Radiokanälen live übertragen.

Die Kinder- und Jugendbiennale: Nie habe ich in meinem Leben etwas alleine gemacht

Der Aufbau des Jugendbüros in San Ignacio de Velasco wurde später das Vorbild für die Organisation der Biennale der Kinder und Jugendlichen in Santa Cruz zusammen mit der Stadtverwaltung. Nie habe ich in meinem Leben etwas alleine gemacht. Dass ich auch dieses Jahr die Biennale mitorganisieren konnte, war allerdings fast wie ein Wunder. Ich hatte zwei Operationen hinter mir. Bei einer hatte ich einen Herzstillstand. Nach Jahren ohne Kontakt hatte mich die Stiftung SEPA wieder angesprochen, um eine Studie zu Umweltschäden und zum Problem der kommerziellen sexuellen Gewalt gegen Kinder durch Arbeiter bei der Asphaltierung der Überlandstraße San José – San Ignacio zu machen (zur Korruption bei diesem Bauvorhaben siehe diesen früheren Beitrag auf Latinorama). Die Besuche vor Ort haben wir genutzt, um gleichzeitig Jugendliche für die Teilnahme an der Biennale zu gewinnen und sie als Umweltreporter*innen auszubilden.

Mit eigenen Mitteln habe ich dann noch zwei weitere Reisen in die Provinzen unternommen, um die Ergebnisse der Schulungen abzusichern.

Auch in Santa Cruz haben wir 30 Jugendliche in Rhetorik geschult, wie man ein Drehbuch oder eine Nachricht schreibt oder diese als Kurzfilm mit dem Mobiltelefon produziert. In den ländlichen Provinzen war es jedoch nicht einfach. Ständig wechselten die Personen. Die Leute organisieren sich nur für den Augenblick. Deshalb bin ich dann noch mal dorthin. Die Leute von Save the Children, die die Biennale unterstützen, waren überrascht, wie gut die Jugendreporter*innen am Ende waren und wie selbstbewusst sie ihre Forderungen gegenüber den Behörden vertreten haben.

Aber ich hatte ja auch alle meine Erfahrung als Straßenreporter eingebracht. ‚Sie schicken immer wieder Leute aus der Stadt oder aus dem Ausland‘, sagen die Leute zu mir, ‚aber niemand kommt so wie du, redet wie du, schläft wo auch immer Platz ist und isst, was es gerade gibt.‘ Meine Vorfahren haben mir geholfen, zu meinen Wurzeln zurückzukehren und an den vom Staat vernachlässigten Orten wie einer der ihren zu sein.

Ohnmachtsgefühle: Ich habe keine großen Hoffnungen

In Bezug auf die menschliche Entwicklung sind die Provinzen seit der Zeit vor dreißig Jahren nicht vorangekommen. Die Abiturient*innen zieht es nach Santa Cruz, um von der Großstadt aufgefressen zu werden. Die Provinzen leiden unter dem Zentralismus von La Paz und Santa Cruz.

Deren Eliten beuten die Provinzen nur aus, statt das Talent der jungen Leute vor Ort zu fördern. Ich habe aber auch selbst keine so große Hoffnung in die Förderung von neuen Aktivist*innen. Viele lassen in ihrem Engagement nach, wenn sie erst einmal etabliert sind, ein Haus, ein Auto, eine Familie haben und zur Mittelschicht gehören. Dann schauen sie nicht mehr zurück. Die Reichen, die alle Möglichkeiten haben, akzeptieren sie nicht. Und die Armen, die selbst vielleicht noch darauf hoffen, ihre Situation zu verbessern, sind auch von ihnen isoliert. Als ich jetzt wieder in den Provinzen war, habe ich Menschen in Leitungsfunktionen gesehen, die ich unterstützt hatte, als sie noch jung waren. Aber viele kümmern sich nicht um die, die abgehängt sind.

In San Miguel habe ich in einer Schulklasse gefragt, wer an dem Tag nicht gefrühstückt hätte. Sieben von 30 Kindern haben den Arm gehoben. Die anderen haben betreten zu Boden geschaut. Ich selbst brauchte Unterstützung, als ich schwer krank war. Keiner hat sich an mich erinnert. Das ist nicht nur in Bolivien so. Deshalb ist die Welt in dem Zustand, in dem sie ist. Ich fürchte, ich werde mit diesem Gefühl sterben, dass die Menschen nur ihr eigenes Fortkommen im Blick haben, so als würden die, die nichts haben, auch nicht existieren. Eigentlich bin ich ja nicht defätistisch, aber vielleicht gehört dieses Ohnmachtsgefühl zu meinen inneren Widersprüchen.

Welch berührendes Porträt! Ich persönlich wüsste nicht, wo man sonst solche Artikel zu lesen bekommt.