Fukushima hat sie über Nacht zu einer wichtigen Gliederung der weltweiten Umweltbewegung gemacht: Greenpeace Japan. Nur einen 5-minütigen Spaziergang vom gewaltigen Sitz der Tokioter Stadtregierung entfernt, in einer Seitengasse, im zweiten Geschoss eines kleines Wohnhauses haben die Aktivistinnen ihre Zentrale. Dort teilen sich die zwei Hauptkampagnen, eine gegen die Überfischung der Meere und eine gegen Atomkraft gemeinsam mit dem administrativen Teil der Organisation wenige Schreibtische. Ein Besuch.

„Auch ich war überrascht vom Ausmaß der Katastrophe.“, erinnert sich Kazue Suzuki an die Tage, als deutlich wurde, dass der Tsunami von Fukushima einen Super-GAU verursacht hatte. Die Mitarbeiterin der Antiatom-Kampagne von Greenpeace Japan erzählt im engen Sitzungsraum der Tokioter Zentrale der NGO von den Problemen und kleinen Erfolgen einer Umweltorganisation in einer Gesellschaft, die zumeist auf hierarchischen Strukturen aufbaut und Zweifel an öffentlichen Verlautbarungen anscheinend nur selten kennt. Gerade das als völlige Inkompetenz wahrgenommene Katastrophenmanagment der Betreibergesellschaft TEPCO beschreibt sie da als eine Zeitenwende.

Das Problem sei nur, dass seit der größte Teil der japanischen Gesellschaft nicht mehr unmittelbar betroffen sei, das Problembewusstsein schon wieder stark nachgelassen habe. Ein Hauptaspekt ihrer Arbeit liege deshalb darin, gemeinsam mit rund 60 anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen die Stimme der Opfer zu stärken.

Die schrittweise Verkleinerung der Evakuierungszone schildert Suzuki als einen Versuch, das Problem kleinzureden. Bürgerbefragungen, nach ihrer Auskunft ein in diesem Umfang völlig neues Phänomen in Japan, zeigen, dass die meisten, vor allem aber junge Familien nicht an ihre früheren Wohnorte in der 20-km-Zone zurückkehren wollen. Am Verlauf der Zonengrenze aber hängen Fragen von staatlicher Unterstützung, finanziell wie ideell.

Daneben machen den Aktiven Verjährungsfristen große Sorgen. Bereits im kommenden März endet die Möglichkeit für Opfer, gegenüber Tepco Entschädigungsansprüche geltend zu machen. Angesichts möglicher, erst nach Jahrzehnten entdeckter Spätfolgen, wäre schon die gerade verhandelte Verlängerung der Fristen auf zehn Jahre ein Fortschritt, so Suzuki.

Neben dem unmittelbar umwelt- und energiepolitischen Kerngeschäft der Organisation entwickeln sich auch darüber hinausgehende Projekte. Noriko Kanashige zum Beispiel hat nach einem längeren Aufenthalt in Schweden, den sie als sehr inspirierend beschreibt, das „Green Women’s Network“ ins Leben gerufen. Erkennbar von differenzfeministischem Strömungen angeregt, führt sie viele Probleme der japanischen Gesellschaft auf die massive Unterrepräsentation von Frauen in Entscheidungspositionen zurück.

Frauen würden weniger den eigenen direkten Vorteil, mehr das Allgemeinwohl und zukünftige Generationen im Blick haben und seien deshalb die natürliche Avantgarde einer Bewegung für saubere und nachhaltige Energie. Also liegt ihr Fokus auf der Vernetzung kleiner lokaler Gruppen, die Frauen ermuntern sollen, einerseits direkt auf lokale Politiker und Abgeordnete zuzugehen und Basislobbying zu betreiben, andererseits für die Kommunalwahlen 2015 Kandidatinnen für öffentliche Ämter aufzubauen.

Die Frage, ob sie wirklich glaube, dass Frauen in verantwortlicher Position tatsächlich eine nachhaltigere und weniger korrupte Politik betreiben würden beantwortet sie mit einem klaren ja. Sie erzählt von einer gegenüber Frauen sehr restriktiven Gesellschaft, die laut OECD in Gleichstellungsfragen sogar zunehmend schlechter dasteht und deshalb dringend Empowerment für Frauen brauche, damit sie überhaupt an gesellschaftlichen Debatten teilnehmen können.

Eine Pause auf dem Treppenaufgang, MitarbeiterInnen und der nationale Greenpeacedirektor rauchen da. Keine schwarzen Anzüge und Krawatten, wie sie zu zehntausenden nur ein paar Meter weiter über die Straßen hasten. Mehrere erinnern sich an Kontakte mit der taz. Pressesprecherin Ai Kashiwagi erklärt die Basisstruktur und Finanzlage von Greenpeace Japan. Im wesentlichen handelt es sich um ein Zuschussgeschäft. Bislang tragen Spenden aus Japan zwar immerhin gut die Hälfte der operativen Kosten, die Mutterorganisation und Stiftungen müssen dennoch kräftig zuschießen.

Zum abschließenden Gespräch findet sich Magali Reyes ein. Die weit gereiste Mexikanerin ist als „Leihfunktionärin“ für drei Jahre hier. Ihr Außenblick hilft beim Aufbau schlagkräftigerer Strukturen, aber sie berichtet auch von erschwerenden Umständen. In Japan seien gesetzliche Vorschriften so restriktiv, dass die für Greenpeace typischen Formen direkter Intervention und zivilen Ungehorsams kaum einzusetzen seien. Es sei gewöhnungsbedürftig, dass die japanische Gesellschaft kein wirkliches Konzept von Zivilgesellschaft habe, viel Arbeit also gar nicht in Kampagnen, als in der Erläuterung des Arbeitsverständnisses von NGOs anfalle.

Sie erinnert sich an die Probleme mit der Tokioter Polizei bei den größerem Fukushima-Demos auch nur eine Seite der Sraßen besetzen zu dürfen. „In einem Land, in dem es Gesetze gegen zu lautes Sprechen in der U-Bahn oder sogar im eigenen Heim gibt, braucht man schon einen etwas anderen Zugang“, ergänzt sie dann noch lächelnd. Das ist eine Beobachtung, die zumindest auf den ersten flüchtigen Blick recht plausibel erscheint.

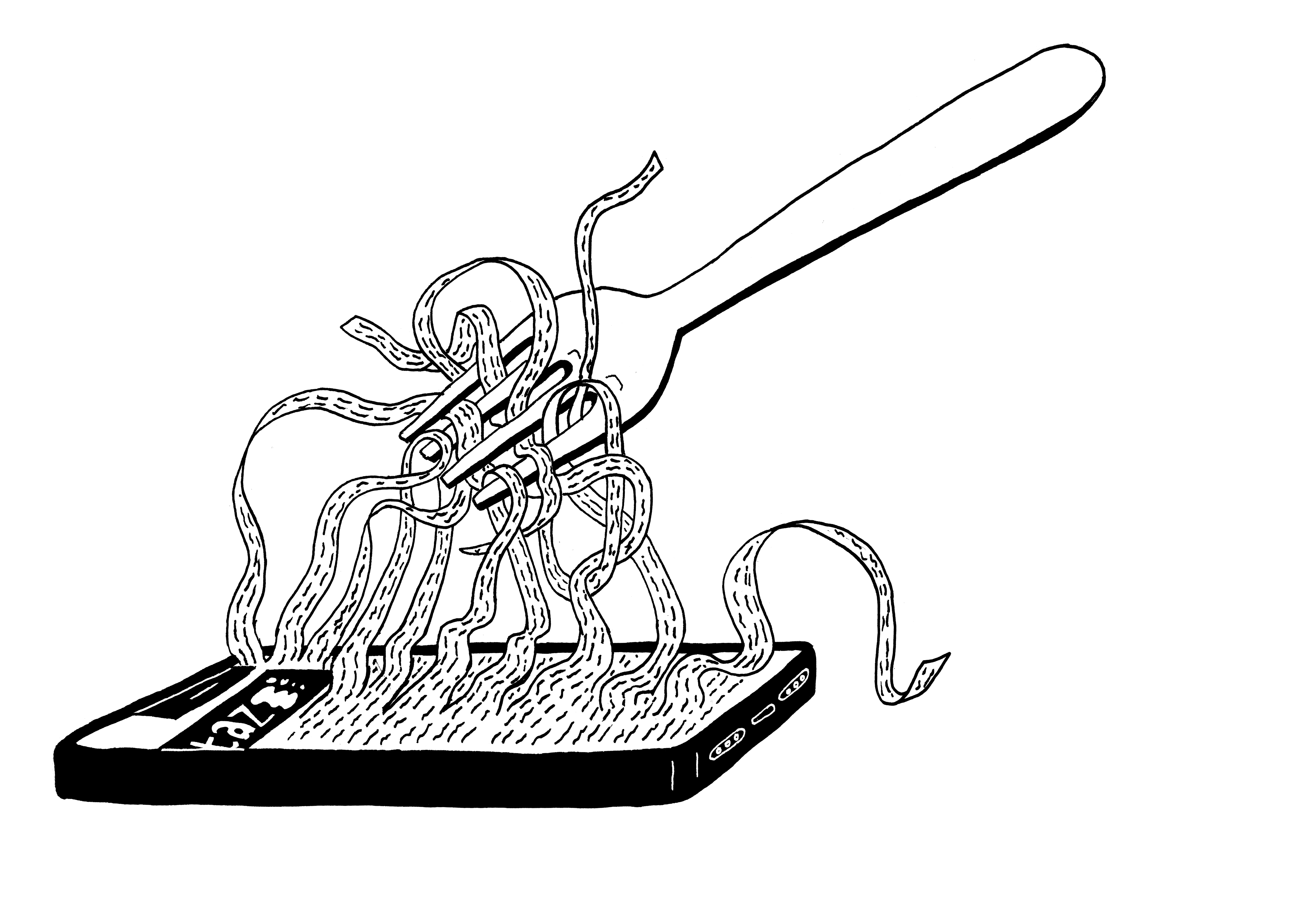

Im Bild: Natur mitten in der Stadt – Ueno-Park Tokio.