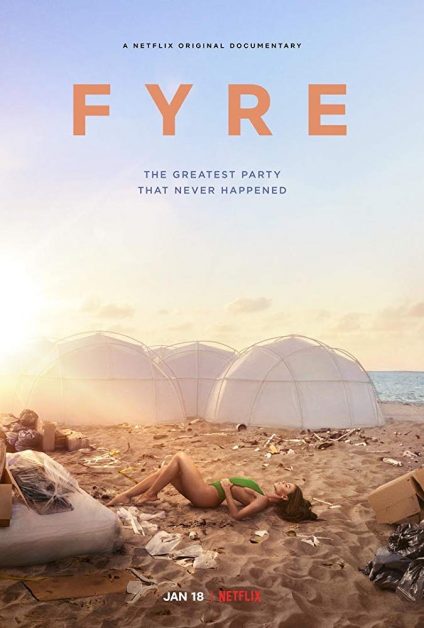

Erinnert sich noch wer? Vor gut zwei Jahren sollte nach großem Ankündigungsbohei ein Luxus-Festival namens „Fyre“ auf einer Insel der Bahamas stattfinden. Hip-Hop-Star Ja Rule war Mitorganisator, die schönsten Topmodels der Welt flanierten neckisch durch den Festival-Trailer, Instagram lief heiß und jeder, der 10.000 Dollar für ein Konzert-Wochenende übrig hatte, wollte dabei sein.

Doch die Macher von Fyre kamen aus der Start-Up-Szene und hatten keinerlei Erfahrung mit Festivalorganisationen, so dass das Wochenende im Desaster endetet. Chaos im Booking, keine Infrastruktur, die VIP-Villen waren in Wirklichkeit von der letzten Hurricane-Warnung übrig geblienene Notzelte einer US-Behörde und statt Kaviar im Catering gabs Wurschtbrot mit Scheiblettenkäs…

Den Weg ins Desaster zeichnet nun eine neue Dokumentation auf Netflix nach – und beschert dem US-Streaming-Dienst nach vielen, vielen Gurken endlich eine tatsächlich sehenswerte Eigenproduktion (als Netflix-Abonnent fühlt man sich ja zuweilen wie ein Fyre-Festival-Besucher: man bekommt fancy Eigenproduktionen von den größten Namen der Filmszene versprochen, doch statt cineastischen Leckerschmeckereien gibt’s ranzige Streifen, die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben und am freien Markt niemand produziert hätte).

Doku-Veteran Chris Smith („Yes Men“, „Jim & Andy“) weiß genau, welches erzählerische Gold er hier filmt und vertraut dem Kern seiner Geschichte. „Fyre“ ist auf den ersten Blick eine sehr konventionelle Dokumentation eines schief gegangenen Geschäfts, aber gerade die einfache Konzentration auf die handelnden Personen erlaubt die Analyse der Gegenwartsstrukturen, die dieses Fiasko beförderten. Zwei Faktoren arbeitet Smith beiläufig und doch deutlich heraus: zum einen das Credo der Start-Up-Welt der die Fyre-Gründer sich in seinem Wachstumswahn nicht um Nachhaltigkeit oder gar nur Profitabilität zu scheren. Wenn der Glaubenssatz ist, dass du nur schnell genug wachsen musst, um am Ende ganz im Sinn des „The Winner takes it all“ – Prinzips die Weltherrschaft davonzutragen, dann wird der Aufbau deines Geschäfts sich nicht von alltäglichen Kleinigkeiten wie geregelten Einnahmen, Transparenz von Produktversprechen oder schlicht Vernunft einschränken lassen.

Wenn diese Macher-Perspektive nun auf ein Publikum trifft, das mit dem schönen Schein als allumfassendes Seligkeitsversprechen aufgewachsen ist, wenn die Generation Instagram nur die Bilder will, und dabei den Inhalt nicht denkt, dann entsteht ein sich selbst verstärkender Kreislauf, der in „Fyre“ geradezu exemplarisch herausgestellt wird.

„Fyre“ ist ein Film zwischen Kopfschütteln und Verzweifeln, Schadenfreude und Betroffenheit. 90 Minuten, die mindestens so unterhaltsam wie lehrreich/beängstigend sind. Will die Zukunft einmal diese, unsere Jahre verstehen, kann „Fyre“ als Lehrfilm dienen.

* Regie: Chris Smith

* imdb