Spätestens mit der durch die Filmbranche losgetretenen #metoo-Bewegung ist der Blick auf weibliche Repräsentation im Filmkontext ins Zentrum gerückt. Die Berlinale sieht sich in ihrem Selbstverständnis als das große (gesellschafts)politische Filmfestival demzufolge verpflichtet, sich mehr als die Kollegen in Cannes mit diesem Thema zu beschäftigen und hat eine Untersuchung über die eigenen Zustände in Auftrag gegeben, die doch interessante Aufschlüsse gibt.

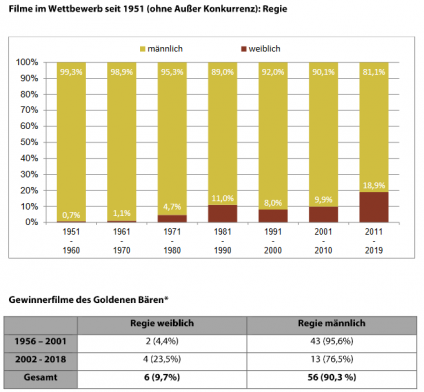

Wenig verwunderlich ist zunächst die historische Auswertung. Dass weibliche Regisseurinnen über Jahrzehnte praktisch kaum Möglichkeiten bekamen, Filme zu drehen, schlägt sich natürlich auch in der Auswahl der Berlinale-Filme wieder. Die schleichende Verbesserung der jüngeren Vergangenheit (immerhin eine Verdoppelung der Filme in den letzten zehn Jahren auf knapp 20%) zeigt sich auch im Berlinale-Programm:

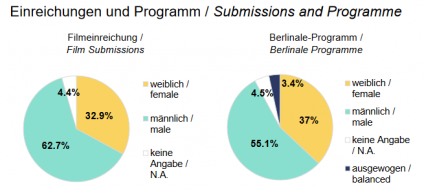

Im Gegensatz zu den immer noch unterrepräsentativen Zahlen des letzten Jahrzehnts kann man bei der diesjährigen Filmauswahl deutlich den Willen sehen, ein Zeichen zu setzen. Der Anteil der Filme von weiblichen Regisseurinnen verdoppelt sich noch einmal:

Dass die Berlinale hier bewusst die Filmeinreichungen mit der Filmauswahl gegenüberstellt, darf man wohl als Vorwärtsverteidigung (37% sind ja schön und gut, aber warum nicht paritätisch?) und eigenes Schulterklopfen verstehen („Hey, wir wählen sogar mehr „weibliche Filme“ aus als anteilig eingereicht werden!“).

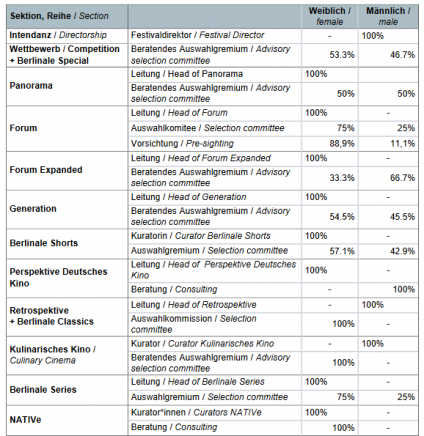

Interessant ist auch der Blick nach innen, der die Ernsthaftigkeit der Berlinale untermauert, weil sie richtigerweise erkannt hat, dass die Auswahl der Filme nur ein Symptom sein kann, die Strukturen im Hintergrund aber entscheiden – hier im wortwörtlichen Sinn, sind die Leiter*innen der einzelnen Sektoren doch für die Filmauswahl verantwortlich. Die Berlinale hat nun alle ihrer Hauptreihen mit Ausnahme der Intendanz weiblich besetzt: