1

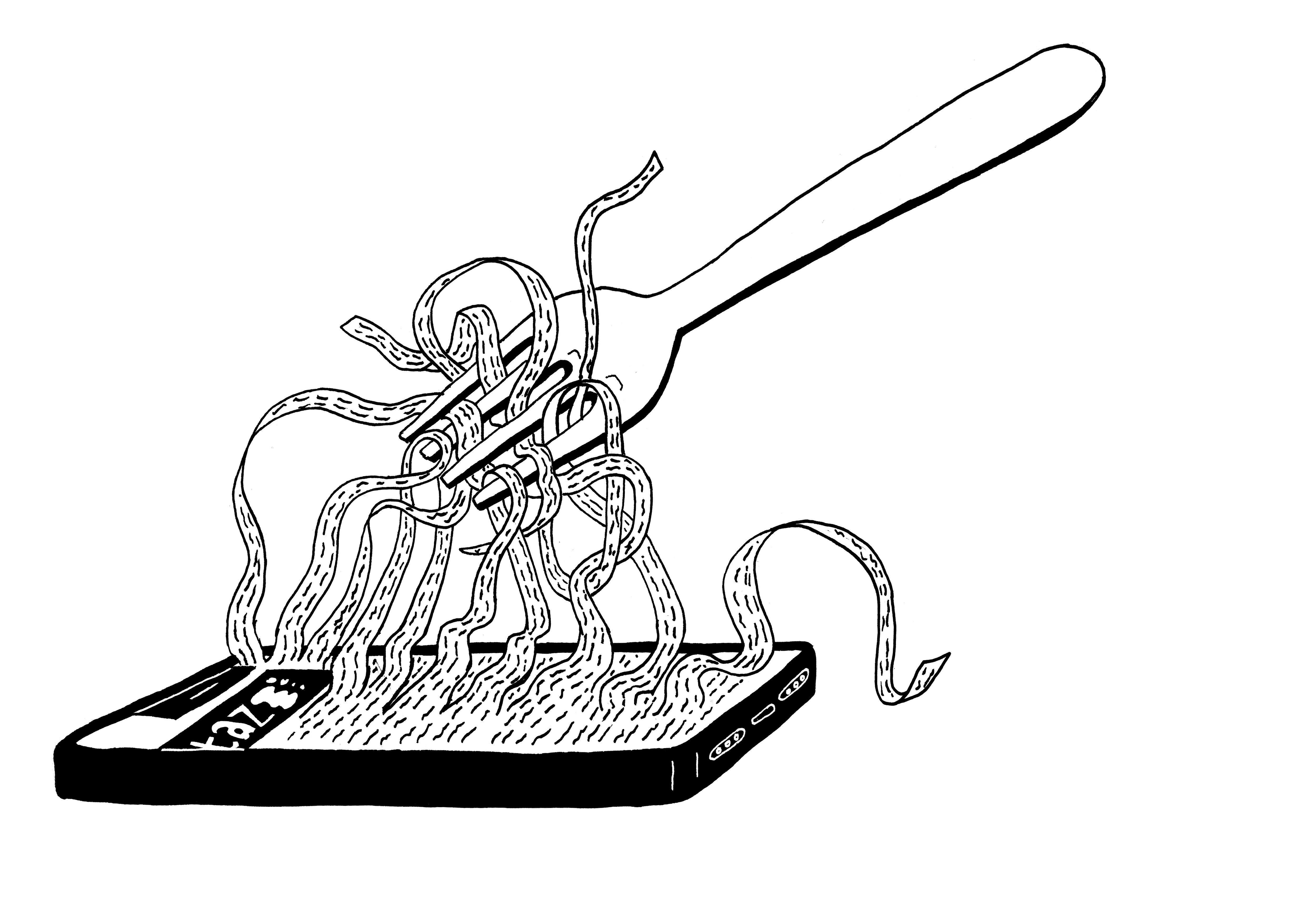

Nachts entstehen in der Subway von Manhattan Richtung Brooklyn paranoide Kontaktzonen. Die Passagiere bauen Mauern zwischen sich und Welt. Stöpsel im Ohr, Screens in den Augen, das perfekte Innen. Die meisten kommen von ihrem Jobs, tragen Sicherheitsschuhe, verschmierte Signalwesten, maßgeschneiderte Anzüge, Abend-Kleider oder Poloshirts von Franchise-Ketten.

Zu spüren ist eine mit letzten Kräften aufgebrachte Verteidigung des Ichs gegen die Welt. Und die teuflisch guten Claims der über ihren Köpfen schwebenden Werbeanzeigen. Früher war das mal der amerikanische Traum oder so. Sich selbst eine Welt erschaffen, die sich das Außen möglichst weit weg vom Leib hält. „Wenn die Zustände außen zu hart werden, werden sie innen mit Sprache gepolstert, bis alle vergessen haben, dass es sie gibt“, schreibt Enis Maci in „Eiscafe Europa“.

2

Jetzt wird’s nostalgisch. Sorry Donna Haraway, Mark Fisher und Wendy Brown und wie sie alle heißen. Ja, Nostalgie sperrt die Gegenwart in eine Vergangenheit ein, die sie nie erreichen können wird und muss abgeschafft werden wie deutsche Vorabendserien oder soziale Ungleichheit. Doch bei meinen Vorfahren war Innen und Außen klar definiert. In meiner Generation ist das Außen innen und das Innen außen. Alienated and loving it. Ich bin alleine unter vielen, greife panisch nach dem Allgemeinen, während ich im See des Singulären untergehe.

3

Als ich den Schwarzen Musiker und Autor Deforrest Brown Jr. bei unserer Erkundung von Manhattan, die er liebevoll „Disaster Capitalism“ Tour nennt, frage, ob es einen Unterschied gebe zwischen weißer und Schwarzer Einsamkeit, sagt er: „Weiße sind darauf getrimmt, alles alleine machen zu wollen. Schwarze haben eine Community“.

4

Ich glaube, westliche Körper bilden sich gerne ein, eine eigene Welt zu sein. So woke dieser Körper auch sein mag, er nährt sich oft noch von der Fiktion, die westliche Vernunft habe einst über alles andere triumphiert. Dem Philosophen Édouard Glissant produzierte dieser Triumph eine ständige Besorgnis um die eigene Stellung: friedliches Innen gegenüber feindliches Außen. Das rief ein Bedürfnis nach Verwurzelung und Einsprachigkeit hervor. Ein „kontinentales Denken“ entstand. Eines, das sich seiner selbst immer sicher ist und zwischen Landschaften, Denkweisen und Körpern exakte Grenzen zieht. Glissant setzt diesem kontinentalen Denken das Konzept des „archipelagischen Denkens“ entgegen. Eine Person ist keine Insel, die einsam im Ozean treibt, sondern ein Archipel: eine Konstellation aus Inseln.

Dieses Denken ist sich immer darüber bewusst, mit allem und allen anderen verbunden zu sein. Es sieht sich selbst immer in Bezug auf das Andere. Es begreift kulturelle Unterschiede nicht als statisch, sondern als Ergebnis dynamischer Austauschprozesse. Glissant konfrontiert den stolzen, westlichen, meistens weißen Körper mit der Idee des multiplen Körpers, der ohne den anderen gar nicht erst existieren kann. Wechselseitigkeit, auch Interdependenz genannt. Und nun? Raus aus der paranoiden Kontaktzone oder noch tiefer rein, um sie von innen auszuhöhlen? Vielleicht beides?