Brooklyn, 1.49 Uhr. Auf der Straße in Bedford-Stuyvesant drei entgegenkommende Männer. Um 1.49 Uhr wird der kaum beleuchtete Bürgersteig zur paranoiden Kontaktzone. Ein Shootout zwischen Blicken und Affekten. Unbewusstes, automatisches abgleichen von Klassenmerkmalen, Geh-Stil, Stimmen-Intonation. Zwischen echter Bedrohung und eingebildeter Gefahr liegt nur eine dünne Membran. Tension und Release. Wie beim Jazz oder einem guten Dubstep-Tune.

Kompromisse aus Wirklichkeit und Fiktionen

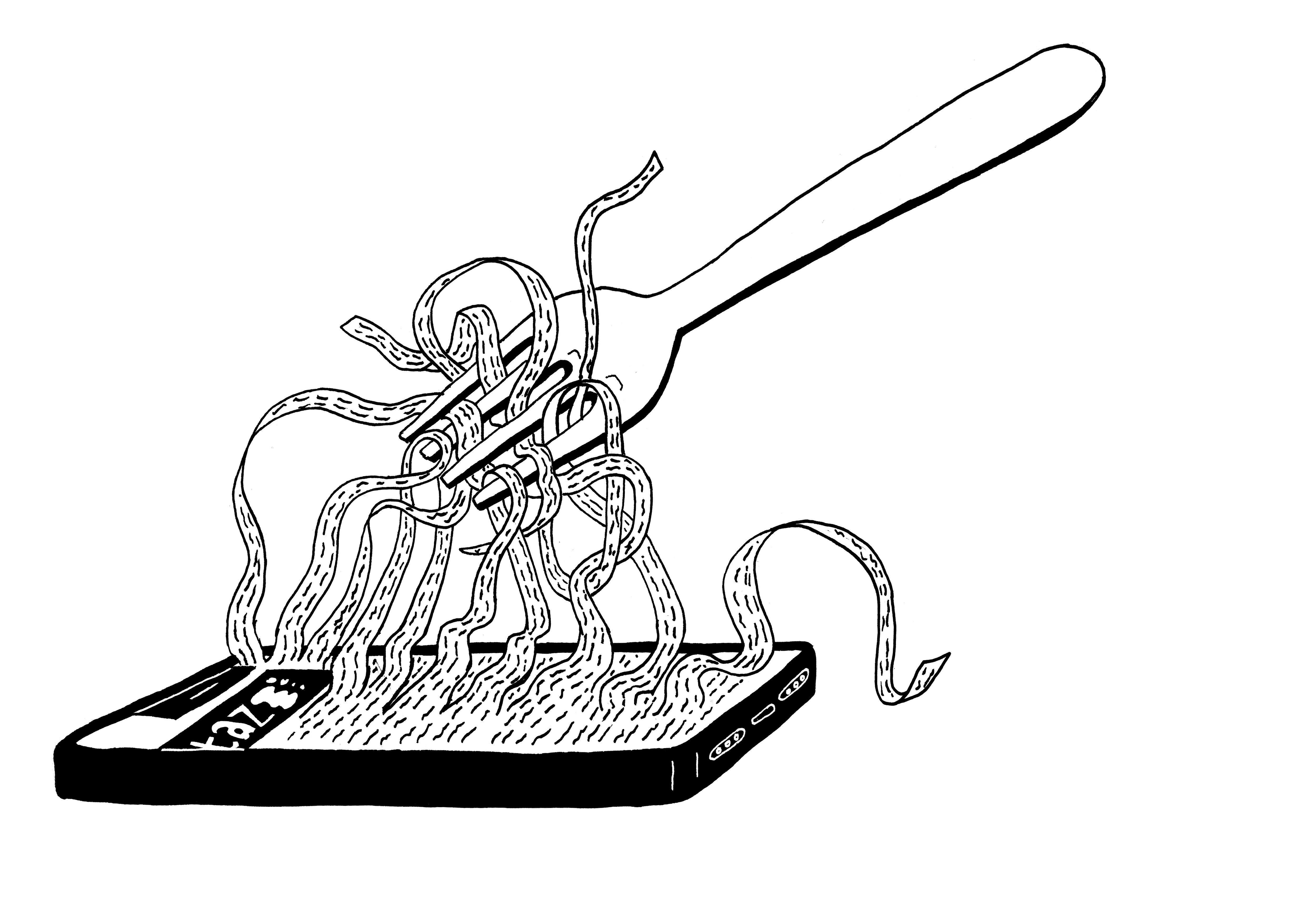

Beim Flanieren durch eine fremde Umgebung muss der Körper neu lernen, sich selbst zu spielen wie ein Musikinstrument. Auf Google wird der New Yorker Stadtteil Bedford-Stuyvesant in verschiedenen Einträgen als einer der drei gefährlichsten Stadtteile New Yorks bezeichnet. Doch die Frage ist: gefährlich für wen? Und: was heißt „gefährlich“? Es ist wie in der konservativen Geschichtsschreibung, die immer noch so tut, als spielte nur das WAS eine eine Rolle beim Schaffen von Wissen, nicht aber das WIE, also welche soziokulturellen Umstände und Diskurse die Öffentlichkeit beherrschten, als dieses Wissen geschaffen wurde. Wie die „Epistemologie“ nach Michel Foucault und so lehrt, gibt es keine endgültigen Fakten. Nur Kompromisse aus Wirklichkeit und Fiktionen, auf die sich geeinigt werden muss, um ein demokratisches Zusammenleben zu ermöglichen. Fakten sind immer auch Ideen, die aus bestimmten Denksystemen hervorgehen.

Deshalb darf es nie nur um das was gehen, sondern auch um das wie – und vor allem das wer. Auf Google dominiert wie im Rest der Welt ein weißes, männliches, mittelständisches mindset, das eine klare Vorstellung von Innen und Außen – und vor allem von Sicherheit hat. Sicherheit heißt hier: Das Innen vom Außen schützen, was wiederum bedeutet: Besitz und Wohlstand sichern.

Keine unschuldige Freizeitbeschäftigung

Vor einigen Tagen sprach ich im Tompkins Square Park mit einem Schwarzen Aktivisten, der gemeinnützige Projekte in marginalisierten Bezirken in Queens macht. Er ist Mitte 30 und Mitglied der Revolutionary Intercommunal Black Panther Party (RIBPP) und habe in seinem bisherigen Leben nur einmal die Polizei gerufen – sein Chef in der Bar, in der er arbeitet, hatte ihn dazu gedrängt wegen eines aggressiven Typen. Am Ende hätten die eintreffenden Polizisten sofort ihn verdächtigt – und er musste ihn mit großem rhetorischen Aufwand erklären, dass er derjenige war, der anrief. Wer war hier gefährlich für wen? In welchem Verhältnis stehen die Kollateralschäden des Risikos mit denen einer forcierten Sicherheit?

Ich glaube, Flanieren ist keine unschuldige Freizeitbeschäftigung. Es ist das Betreten einer unsichtbaren Kontaktzone, das Eindringen in fremde Sphären ein und zugleich bekannte zurücklassen. Eine stetige Aushandlung zwischen Ich und Welt. Jede Erfahrung unterliegt einem ideologischen Subjektivierungsprozess, bei dem gesellschaftliche Verhältnisse als subjektiv wahrgenommen werden – als seien sie immer nur auf das Individuum bezogen. Müsste daher nicht die Vorstellung von dem, was gefährlich ist und was nicht, stetig hinterfragt werden? Ich glaube, gefährlicher als das, was den Körper scheinbar unmittelbar versehrt sind die Ideen davon, was gefährlich ist. Denn sie sind oft binär und schaffen ein scheinbar sicheres Innen, das von einem bedrohlichen Außen abgeschirmt werden muss.