Der Bär flattert in nordöstlicher Richtung.

In Düsseldorf traf ich meinen Freund Peter Henselder wieder, den ängstlichen Wandergesellen von der Buchhändlerschule. Ich berichtete von meiner kurzen Olivetti-Karriere, vom Westdeutschen Verlag. Stolz antwortete er: »Ich arbeite jetzt auch in einem Verlag, und zwar bei Ner Tamid.« »Was heißt das denn?!« »›Ewiges Licht‹ auf hebräisch.« »Habe ich noch nie gehört.« »Das ist ein Judaica-Verlag, wurde erst vor drei Jahren gegründet von Herrn Doktor Lamm, der ist sehr nett«, und nun Henselder wieder als furchtsames Knickebein, »der Doktor Lamm ist, glaube ich, homosexuell. Also ganz sicher sogar. Aber der tut einem überhaupt nix. Man braucht keine Angst zu haben.« »Und was machst du in dem Verlag?« »Hauptsächlich Herstellung und Vertrieb, Werbung fast gar nicht, die Sachen werden kaum vom Buchhandel geführt, gehen alle an die Landeszentralen oder die Bundeszentrale für Politische Bildung in Bonn oder ans Bundespresseamt, riesige Auflagen. Verkaufen tut das Shlomo Lewin, der Partner von Doktor Lamm, den er gerade in den Verlag aufgenommen hat. Wenn du willst, nehme ich dich mal mit, Herr Doktor Lamm freut sich bestimmt.« Fand ich interessant.

Jörg Schröder, Hans Lamm, Peter Henselder,1961

Wir besuchten Hans Lamm in seinem kleinen Neubauappartement, ein wuseliger schwarzhaariger Mann mit Hornbrille, noch etwas kleiner als ich, sehr beweglich, kam uns überschwenglich freundlich entgegen, Mitte vierzig schätzte ich. Er sprach deutsch mit leichtem amerikanischem Anklang, hatte in München und den USA studiert. Seine Familie stammte aus München, sein Onkel war der berühmte Antiquar Lamm in Berlin, den Joseph Melzer später oft, sich damit auch selbst karikierend, imitierte. Er lud uns zum Essen ein, tat zuvor aber das, was alle Verleger tun, er zog ein Buch aus dem Regal und konstatierte: »Sie können nicht viel wissen über Juden und Judenfeinde. Damit Sie wenigstens ein bißchen von dem verstehen, worüber ich leider meistens rede, gebe ich Ihnen dieses Bändchen, was in meinem Verlag erschienen ist.« Es war die ›Judentumskunde‹ von Hans-Jochen Gamm. Sein Verleger widmete es mir so: »Das Buch vom Gamm / über den Judenstamm / von Ihrem Lamm / Weihnachten 1960«. Meine erste zusammenhängende Lektüre zum Thema, diese leichtfaßliche Darstellung auf etwa hundertvierzig Seiten. Von nun an sahen wir uns oft. Lamm lud mich zu Diskussionen ein, unter anderem nach Recklinghausen, wo er während der Ruhrfestspiele an einer Podiumsdiskussion über ›Jüdische Geistigkeit‹ teilnahm. Wo immer über Juden und Judentum gesprochen wurde, saß der Mann auf dem Podium. Er schenkte mir eine Reihe von anderen Büchern, so die ›Jüdische Geschichte in Briefen aus Ost und West‹, herausgegeben von Franz Kobler, die noch 1938 im Saturn Verlag in Wien erschienen war, erklärte mir aber auch lausbübisch den Trick, mit gültiger Fahrkarte risikolos fast umsonst mit der Bundesbahn zu fahren, und lieh mir manchmal Geld.

Ein fröhlicher Pädagoge und Hastmensch dazu, na, die jüdische Hast, speedy, ohne Speed zu nehmen, er ließ seinen hektischen Genen freie Bahn, hatte sich auch die amerikanische Tischgewohnheit zu eigen gemacht, das Bratenfleisch auf dem Teller vor dem Essen zu zerschnipseln. Er aß dann alles mit der Gabel in der linken Hand, die rechte schrieb drei Postkarten, während des Kauens und der Unterhaltung wurden auch die drei Briefmarken angeleckt, ich habe ihn als ständig in Bewegung in Erinnerung. Sein Partner Shlomo Lewin hatte von Büchern keine Ahnung. »Der ist nur an Geld interessiert«, meinte Peter Henselder. Hans Lamm schüttelte das Programm aus dem Ärmel, hauptberuflich war er Kulturreferent beim Zentralrat der Juden, der damals in Düsseldorf residierte, dort erschien auch die ›Allgemeine Wochenzeitung der Juden‹. Ich schätze, diese Ortswahl hing damit zusammen, daß der damalige Vorsitzende des Zentralrats, Hendrik van Dam, hier wohnte. Den lernte ich erst später während meiner Rettungsbemühungen um den Melzer Verlag kennen.

Hans Lamm war also einer meiner Initiationsmeister, von ihm erhielt ich lange Lektionen über das Wesen des Judentums, er referierte über Heine, nannte mir Autoren wie Theodor Lessing, deklamierte auswendig, um mich davon abzubringen, als ich über meine schriftstellerischen Ambitionen sprach, aus dem Aufsatz ›Die Kunst, in zwanzig Minuten ein bedeutender Kunstkritiker zu werden‹: »Nimm Dir Figürchen und Schöpfungen Deiner Mitmenschen vor und schreibe darüber. Laß jeden treiben, was er mag. Du sitzest behaglich da und schreibst darüber. Du kannst mit Recht sagen, daß Du von allen Dingen dieser Welt genausoviel weißt wie alle anderen auch. Und diese sokratische Erkenntnis der allgemeinen Unwissenheit verleiht Deinem Stile jene weltmännische Wurstizität, die der Gedeihboden ästhetischer Größe ist. Es ist ja schließlich vollkommen einerlei, worüber man schreibt; das Eine gibt Druckerschwärze und das Andre auch. Und wenn sie Dich lesen, was ändert das an ihrer Gewohnheit? Nach hundert Jahren bist Du wie Deine ganze Mitwelt vergessen. Ausgenommen einige sogenannte Große. Das heißt, ein paar Namen, welche vermöge besonderer Zufälle – außergewöhnliche Fanatismen, Verranntheiten, lang nachwirkende Skandale – oder vermöge besonderer Schicksale, wie Hungertod und Gehirnerweichung, sich dem Mob einprägen und in das Konversationslexikon kommen unter dem liebenswürdigen Vorurteil, die größten Männer des Zeitalters gewesen zu sein. Benutze also Deine Gelegenheit. Nimm an Menschen nichts wichtig als Dein Gefühl. Es gibt keine Guten und Bösen, sondern Leute, die zu Dir gut oder böse sind. Aber gib Deinen Launen literarische Etiketten. Zum Beispiel nenne Dich Individualist, Relativist, Egoist, Neuromantiker. Und versäume nicht, über Kritik als Kunst, Kritik als Psychologie einiges Orakulöse zu entäußern. Die Leute werden sich schon dabei etwas denken. Überhaupt: Nicht so schrecklich klar sein! Und schreibe niemals einen Autor ab, das ist viel zu gefährlich.« Weshalb ich jetzt damit aufhöre.

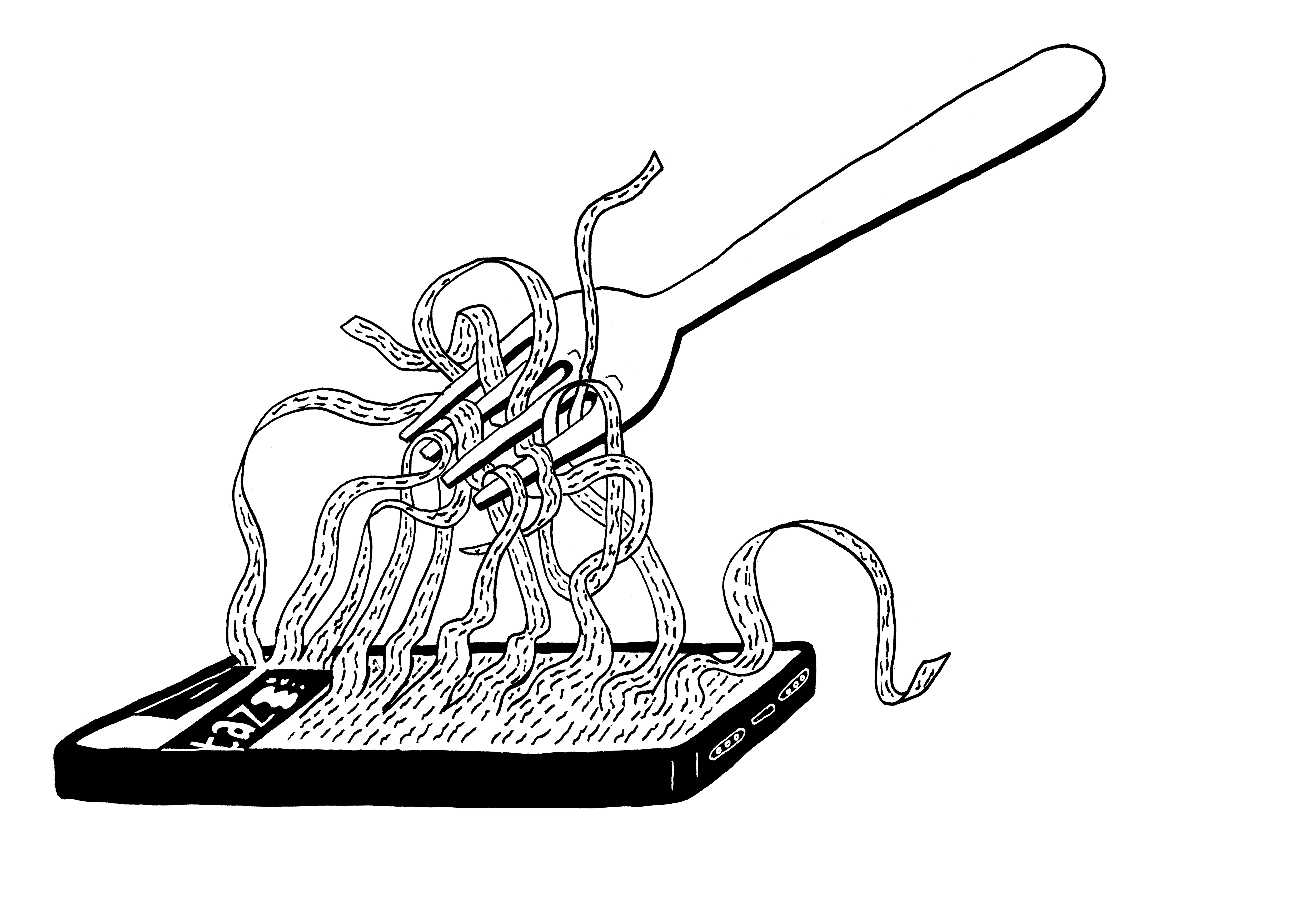

Viel redete Hans Lamm auch über den jüdischen Selbsthaß, die Geschichte der Juden in Deutschland, vor allem aber war er natürlich Spinozist und verlangte, ich solle mich mit diesem Philosophen beschäftigen. Ja, glaubt doch nicht, daß ich die Lehrsätze, Beweise und Erläuterungen der ›Ethik‹, die aus der Geometrie abgeleitet werden, in ihrer logischen Deduktion verstanden hätte. Ich kann beim Schachspiel kaum fünf Züge vorausdenken – gut, ich will mich nicht dümmer machen, als ich bin, bei Erzählungen sind es ziemlich genau vierzig Züge. Aber das ist wiederum keine Kunst, sie handeln ja von meinem Leben. Wer jedoch nur einmal in Esslers ›Einführung in die Logik‹ geblättert und darin die Formeln, Symbole und Schlüsse bewundert hat, die sich an den simplen Satz anschließen: »Alle Pferde sind Huftiere«, woraus logisch folgt: »Alle Köpfe von Pferden sind Köpfe von Huftieren«, was sich in der symbolischen Umschreibung so darstellt:

nebst weiteren neun solcher Formeln, soll mir als schlichtem Leser nicht weismachen, daß er die philosophischen Gottesbeweise nachvollziehen kann, es sei denn, er ist Diplomlogiker – weder die des Baruch Spinoza noch den des Immanuel Kant, sie füllen nämlich ganze Seiten mit Symbolen dieser Güte.

Was man aber begreift, ist, daß Spinozas Grundformel ›Deus siva natura‹, also ›Gott, das heißt: die Natur‹, nach den Zeiten der Dunkelheit und des Absolutismus jedweder Art die Vision der Freiheit beschreibt und sein ›Theologisch-politisches Traktat‹ die Adepten jeglicher Orthodoxie auf den Plan rief. Angefangen vom Bannfluch seiner jüdischen Gemeinde, die die Einhaltung von Gebeten und Vorschriften genauso verlangte wie jede andere Religion, bis zur Indizierung der Schriften durch die katholische Kirche und deren Verbot durch die calvinistische Staatskirche Hollands. In Spinozas Traktaten begründete sich das Wesen jüdischer Geistigkeit, ein Denken, unbefleckt von irgendeinem Aberglauben. Diese Wirkung läßt sich nachvollziehen über Herder, Goethe, Novalis, Büchner, Hegel, Marx zu Einstein und Freud bis hier und heute. Ich verstand: Jüdische Geistigkeit bedeutet vor allem, keinen außerweltlichen Gott noch sonst ein okkultes Gebilde zu akzeptieren. Damit war der Begriff der Freiheit in der Welt. Und mir wurde klar, daß Juden weniger wegen ihrer Religion verfolgt wurden, die nicht weniger beengend, fundamentalistisch und unfroh machend ist als andere, sondern wegen dieser spinozistischen Geistigkeit, die zwar paradoxerweise aus dem Nährboden dieser Religion erwächst, sich dann aber logischerweise auch gegen dieselbe kehren muß. Weswegen man Juden und Libertäre, die ihr Denken jüdischer Geistigkeit verdanken, in alle Ewigkeit verfolgen wird, solange der Gedanke von der Freiheit in der Welt bleibt.

Weshalb ich mich in solche Begeisterung rede? Weil ich auch ein Spinozist bin, kein Philomosaiker, so etwas überlasse ich den verschwiemelten Betschwestern jeglicher Couleur und Konfession. Und deshalb will ich ausnahmsweise ein ›Mammut‹-Geheimnis lüften, obwohl es keinen Spaß macht, Rätsel aufzugeben und sie dann selbst aufzulösen, aber besser ’ne Glatze als gar keine Haare. Meinem spinozistischen Unglauben ist nämlich im ›Mammut‹ ein spezielles Kapitel gewidmet, die ›Kognitiv induzierten Verzerrungen in der stereotypen Urteilsbildung‹ von Clemens Bartholdy, das wiederum ist der Künstlername von Uwe Postel, unserem Nervenarzt aus Flensburg, eigentlich Postbote, der als Hochstapler in seiner Bewerbung eine Doktorarbeit mit jenem Titel angab. Eine solche Arbeit existiert selbstredend nicht, ich habe daher einen Text über Spinoza als philosophisch-literarisches Fake in dem Buch plaziert. Es sollte die intellektuellen Hengste etwas verwirren, daß ein Postbote einen Text über Spinoza schreibt, der so gut ist wie von Deleuze. Und das wiederum ist kein Wunder, weil der ›Mammut‹-Text nämlich von Deleuze ist. Nur war sein Buch über Spinoza noch lange nicht in Deutsch erschienen, den Text hatte unser Freund Ronald Vouillé aus Hannover übersetzt. Und obwohl ich in den Anmerkungen ganz dick auswalzte: »Clemens Bartholdy arbeitete von 1980 bis 1981 als Assistenzarzt in einer Fachklinik für Psychotherapie in Neukirchen/Oldenburg, danach als Arzt beim Berufsbildungswerk des Reichsbundes in Bremen und von 1982 bis 1983 als Amtsarzt in Flensburg. Der vorliegende Text ist ein Auszug aus seiner Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde. Im Nebenberuf ist Clemens Bartholdy Briefträger beim Postamt 5 in Bremen, gegenwärtig bereitet er sich in Abendschulkursen auf das Abitur vor«, wurde nicht das franzmannlesende Merve-Publikum aufmerksam, sondern lediglich der Staatsanwalt in Flensburg, der während des Hochstaplerprozesses das ›Mammut‹ hoch hielt und den armen Postel beschuldigte, er habe schon wieder unter dem Namen Bartholdy in einem Buch etwas veröffentlicht. Sein Anwalt mußte wahrheitsgemäß ausführlich darlegen, daß sein Mandant mit diesem Traktat nichts zu tun habe, es sich hier vielmehr um die Fälschung einer Fälschung handele.

Ich sage »der arme Postel«. Gut, ich wußte damals noch nicht, was für ein Herzchen dieser Kerl ist. Andererseits, jeder Liebhaber des Forensischen weiß, daß niemand der Wahrheitsfindung dienlicher ist als ein Lump, weil dessen Spur immer zu einem Nest von Lumpen führt. Und so sind wir ohne Hölzchen und Stöckchen direktemang bei Reiner Pfeiffer, Uwe Barschel, Hubert Burda und Björn Engholm – na, der ist ja eher kein Lump, sondern ein Würstchen. Der Reihe nach: 1984 steht Uwe Postel alias Dr. med. Dr. phil. Clemens Bartholdy vor Gericht und wird zu einem Jahr Gefängnis mit Bewährung verurteilt. Bald darauf erscheint sein Buch ›Die Abenteuer des Dr. Dr. Bartholdy‹, Ghostwriter dieses Berichts ist Reiner Pfeiffer, der danach Medienreferent des Ministerpräsidenten Barschel wird. Die Affäre selbst ist ausgiebig genug breitgetreten worden bis zu Barschels Tod im ›Beau Rivage‹, in dem übrigens auch Kaiserin Sissi ihr Leben aushauchte. Ich erwähne das nur, weil das Hotel einst auch meine Lieblingsherberge in Genf war, es gibt wahrlich schlechtere Plätze auf der Welt, um zu sterben.

Weniger gut ist in Erinnerung: Hubert Burda selbdritt, also mit Chefreporter Schneider und Reportagechef Raabe, bot dem Doppelagenten Pfeiffer die Kleinigkeit von siebenhunderttausend Mark nebst einem Erholungsurlaub in der Karibik an, wenn dieser alles widerriefe, was er in der Barschel-Geschichte ausgesagt habe. Als Vermittler zwischen Huberts ›Bunter‹ und Pfeiffer fungierte niemand anders als Spießgeselle Uwe Postel. Das Geschäft kam nicht zustande, weil auf der anderen Seite hastig die diversen Kieler Schubladen aufgezogen wurden und Pfeiffer deshalb bei der Stange blieb. Doch, das finde ich schon interessant, denn Burda kann, wie alle Mediengangster, einfach mit der Vergeßlichkeit rechnen. Dieser Hubert ist mir ja nicht wegen seines schlechten Geschmacks zuwider, oder weil er nicht schreiben kann, sondern als einer der übelsten rechten Wegbereiter überhaupt. In diesem Zusammenhang ist es schon zum Piepen, sich die schöne neue Welt von ›Focus‹ anzugucken und zu beobachten, wie die aufgescheuchten Biedermänner der Konkurrenzmedien vor dieser ›Bunten‹ für die Dünnpfiffelite einen Kotau nach dem anderen machen, und keiner wagt schlicht zu sagen: »Wie der Herr sos Gescherr«. Von Huberts Petrarca-Busenfreunden, dem Hanser-Chef Michael Krüger, den Gummipeters Handke und Hamm sowie Bazon Brock erwarte ich schon lange nichts mehr. Die Literaten sind samt und sonders heimlich innen verfault.

So, und wozu erzähle ich von Barschel und Pfeiffer, wenn uns das nicht weiterbringt mit dem Doktor Lamm? Weil auch die Lamm-Geschichte eine Erpressergeschichte ist. Er verschwand plötzlich aus Düsseldorf, ich hörte von Peter Henselder nur noch, daß er aus dem Verlag ausgeschieden, nach München gegangen sei, er wolle keine Kontakte mehr. Ein paar Jahre später erfuhr ich von Joseph Melzer den Grund für Lamms sonderbaren Abbruch der Brücken nach Düsseldorf und sein Ausscheiden aus dem Zentralrat der Juden: »Dieser Shlomo Lewin ist ein Verbrecher! Millionen kassierte er ab von der Bundeszentrale und vom Bundespresseamt.« »Da muß doch Hans Lamm ebenfalls unheimlich Geld verdient haben, ihm gehörte doch die Hälfte des Ner Tamid Verlags.« »Von wegen, Lewin setzte ihm die Pistole auf die Brust, erpreßte ihn, drohte ihm, falls er Forderungen stellen wolle, daß er Lamms homosexuelle Veranlagung publik machen werde, die doch untragbar sei in seiner Position als Kulturreferent im Zentralrat der Juden.« So streng waren damals die Bräuche! Vielleicht sind sie es noch heute, denn auch in der mosaischen Religion ist Homosexualität eine Todsünde. Jedenfalls hat Lewin den armen Lamm rausgedrückt aus dem Verlag, ohne ihm einen Pfennig zu zahlen. Beschließen wir die Geschichte mit Spinozas Wahlspruch »Caute«, was »Sei vorsichtig!« heißt. Hans Lamm hat seinen Philosophen gut gelesen. Er zog nach München, wurde ›sub rosa‹ Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde. Die Rose ist, wie die Eco-Leser wissen, das Zeichen der Verschwiegenheit, aber nicht allen ist bekannt, daß Spinoza deshalb diese Blume in sein Wappen aufnahm. Hans Lamm malte sie sich ebenfalls auf sein Panier und lebte hastig und glücklich in München bis zu seinem Tode.

Leider bin ich Erzähler und kann mich deshalb diesem »Caute« nicht anverwandten, sonst wäre auch ich ein Philosoph geblieben. Was aus Lewin wurde? Das wissen alle Kenner des Pitaval der Bundesrepublik. Er zog nach Erlangen und wurde dort mit seiner Freundin Frida Poeschke von einem Paladin des Wehrsportgruppenführers Karl-Heinz Hoffmann ermordet. Daß es so war, ist klar, die Zusammenhänge jedoch blieben im Strafprozeß reichlich nebulös. Caute. Mehr kann auch ich nicht darüber sagen, man muß schließlich nicht alles wissen wollen.

Wir rudern gerade in den alten Zeiten herum, in einem Meer von Fotos, die wir ins Deutsche Literaturarchiv einliefern werden. Die ganze Bude sieht aus wie ein Fließband mit Archivschachteln. Die Bilder aus der Vergangenheit gehen einem auch emotional auf den Wecker. Wir trösten uns damit, daß wir einerseits, die ganze Scheiße bald hinter uns haben, wo sie hingehört, und andererseits eine Auswahl von ungefähr 50 Fotos machen werden, die zu ›Schröder erzählt‹-Geschichten passen, welche wir in nächster Zeit in unser tazblog stellen werden.

(Fotos: privat / DLA / BK / JS)

Hans Lamm “Und ich lebe wieder an der Isar”

http://buecher.hagalil.com/2008/06/lamm/

Grüße

l5