***

Es ist dunkel, wir sehen nicht, wie der Bär flattert.

***

Den nachfolgenden Text schrieb Rainald Goetz im Frühjahr 1984 für den ›Spiegel‹. Kurz vorher war der Autor wegen seines Klagenfurter Auftritts, vor allem aber wegen seines Debütromans ›Irre‹ (1983), in allen Feuilletons präsent. In der ›Spiegel‹-Redaktion stieß Goetz’ kunstvoll, überbordender Panegyrikus auf Jörg Schröder auf Ablehnung – sei es wegen der Drastik oder der Überlänge des Textes oder aus welchen Gründen auch immer. Nachdem wir uns 1985 in München mit Rainald Goetz getroffen und dabei auch Vermutungen über die ›Spiegel‹-Hintergründe angestellt hatten, brachte der Autor, uns das Manuskript per Fahrrad ins Hotel. Wir fanden es am nächsten Morgen in unserem Fach.

In diesem Jahr verleiht die Darmstädter Jury den Georg-Büchner-Preis an Rainald Goetz. Aus diesem Anlass erlauben wir uns an den Aufsatz, den er vor dreißig Jahren schrieb, zu erinnern. (BK / JS am 25. September 2015)

* * *

Das grosse Universum

Herr Bundesrepublik erzählt

Rainald Goetz über Jörg Schröder : ›Mammut‹

I. Ich

Wo steht der Feind?

Jörg Schröder ist ein Freund. Bazon Brock ist ein Dummkopf. Schütte Komma Wolfram: starrsinnig linke, kryptisch delirante Argumentationsdichtung: alles voll gut. Ein Depp hingegen ist und bleibt ein Depp. Und soweiter, so denkt man doch dauernd, genau so platt. Und das ist auch gut so. Solange man die Neue Lage täglich neu kontrolliert und die eigenen Weisheiten von gestern als die heutigen Dummheiten ausreichend erbittert bekriegt. Umsturz, Umsturz, immer wieder Umsturz, zwischenrein mal: kein Umsturz. Alles andere ist nicht Denken, sondern Sexualität oder Autofahren: funktioniert auch noch im Schlaf.

Ich meine immer, ich habe einen IQ von exakt 164, vor allem beim Lesen und Schlechtfinden fremder Texte. Beim Selberschreiben sinkt er drastisch, hinein in die Ekelspähre solider Hochschullehrer-Intelligenz, die Oil-of-Olaz-Schönheit des Denkens gewissermaßen, um schließlich einzutauchen in den verzweifelt doofen Dämmer der Imbezillität, wo mich jede Füllfederspitze tagelang nur anschimpft: Du saudumme Sau, du armseliger Blödel, du eine Hirnzelle. Bis mir wieder einfällt, was ich immer wieder vergesse und was die Rettung ist: Nicht meine Intelligenz ist meine Stärke, sondern meine Schamlosigkeit und mein Mut.

Der ultimative Lehrer dieser Tugenden, der großartige Vorbild-Schreiber und Kraft-Einimpfer heißt Jörg Schröder und tut zur Tarnung so, als sei er im Hauptberuf Verleger, Hip-Kapitalist, super ordinär, Sau, paranoider Streithammel mit dem Vollbild eines klassischen querulatorischen Syndroms

In Wirklichkeit betreibt Schröder seinen März Verlag, zu dessen 15. Geburtstag nun der hier anzupreisende Ziegelstein namens ›Mammut‹ erschienen ist, als Scheinfirma, deren eigentlicher Geschäftszweck das Sammeln, Speichern, Sortieren und Verwerten von Geschichten ist. Wobei Schröder ein so wunderbarer Schrotthändler ist, dem kein blödes Blech zu blöd, kein peinliches Detail zu abseitig, kein Gossip zu vertratscht und tantenhaft, jede Geschichte erzählenswert ist samt Nebengeschichten, Unternebengeschichtleins, Wertungen, Argumenten, Getaumel, hingeschriebene Welt, Erzählungen, Geschichte.

Auch in ›Mammut‹ erzählt Schröder wieder die neuesten Geschichten aus seinem Leben, also aus dem Herzen unseres literarischen Betriebs. Von Petrarca-Preis-Verleihung, Stifter Hubert Burda, vom jungen Herrn Reemtsma, also von Arno Schmidt, also vom Haffmans Verlag, von Loriot, von Gernhardt, Henscheid, Zweitausendeins, von Diogenes und Fischer und März, und immer wieder im Grunde nur von sich, von seinem kaputten Bein, von der Pornographie und von der Zensur und von seinen Gewissensbissen. Eine solche Verdichtung von Wahrheit in wenigen Zeilen, das hat Gewalt und Sog, das reißt einen fort in sich hinein.

Verkleinerungen sind nicht beliebig möglich. Wenn man Immendorff-Bilder im Katalog anschaut, von 3 Meter 30 auf Postkartengröße heruntergebeamt, versteht man sie so schnell, dass man überhaupt nicht versteht, worum es da geht. Jörg Schröder nacherzählen ist das gleiche. Die Versuchung, den schnoddrigen Schröderschen Tonfall ein bisschen zu imitieren und so alles, was daran großartig ist, zu zertreten ist stark; schon die pure Aufzählung einiger Figuren und Probleme gerät in diese Gefahr, und man stellt einen Postkartenformat-Schröder her, den niemand braucht. Da man aber den echten Schröder im Vollformat sehr braucht und er mit ›Mammut‹ einen durchaus autobiographischen Fett-Reader vorlegt, auf den so nachhaltig wie nur irgend möglich hingewiesen sein sollte, muss möglichst gründlich argumentiert werden. Und zwar genau mit einem möglichst skurrilen, gründlich überspannten Argument: Jörg Schröder ist Herr Bundesrepublik.

Das Beste an Schröders Geschichten ist, dass sie beim Leser diese wunderbare wohltuende Illusion hervorrufen: Sakrament, hat der ein Leben! Der hat doch wirklich was erlebt!

In Wirklichkeit erlebt jeder vielen, täglich Neues. Weitergegeben jedoch, berichtet, erzählt, schrumpeln die meisten Leben auf ein trostlos Altbekanntes zusammen. Einfach weil es so schwierig ist, sich selbst zu glauben, dem, was man sieht, was man denkt. Und beim Zuhören, noch mehr beim Lesen von Schrift gewordenem erzähltem Leben befällt einen manische Traurigkeit, Schwäche, großes Mattsein und Schmerz.

Schröders Erzählen hingegen belehrt einen auf eine unschlagbar unterhaltsame, wahrhaft komische Weise, wie genau die Radikalität aussieht, die vom eigenen mickrigsten Kümmerlichkeitseckchen genauso unspektakulär spricht wie vom eigenen Größenwahn, und wie genau an diesem Punkt, wo alle Entlarvungs- und Selbstentlarvungsabsichten längst zu nicht verglüht sind, das Ich explodiert ins tröstlich Unbesondere, Allgemeine, Verwechselbare. Da ist dann ganz unerwartet große Würde: Jedem Leser-Ich wird, so wie mir, Radikalität zum eigenen Eigenen und darin genau zum Wir gegeben. Das ist superselten. Das ist Glück. Das allein wäre schon genug.

II. Schröder

Jörg Schröder kennt alle Welt. Und alle kennen Schröder, zumindest die ganze Branche; die Schreiber, Feuilletonisten, Multiplikatoren, Redakteure. Jeden hat er schon verlegt oder geliebt, oder übel beleumundet, oder mit einem Prozeß überzogen, jedem hat er schon zumindest Geld geliehen, eine Kiste besten Weins geschickt oder zumindest betrunken und dröhnend Welt, Wahrheit, Leben erklärt.

Ich gehöre zur letzten Kategorie, auch nicht richtig, aber ich war einmal dabei, geradezu ein mir unvergeßlicher Lebensmoment, eine private Zäsur.

Es begab sich am Freitag, den 10. Oktober 1980, zu sehr vorgerückter Stunde in einem rot beplüschten, rot beleuchteten Frankfurter Etablissement, die soundsovielte Station eines langen Abends, der in Ernos Bistro mit Trans-Atlantik-Gründungsfestlichkeiten feierlich und verheißungsvoll begonnen hatte, um innerhalb weniger Stunden zusammenzudampfen auf das Traurigkeitskonzentrat einiger schwer bezechter Männer; da saßen auch Frauen am Tisch, die sehr beschimpft wurden, und es gab Sekt, Edelkellner, alles voll nuttig, als der Lauteste, ein widerlicher, ungehobelter Gnom, sich schließlich mit den Worten erhob: »Ich muß jetzt ficken.«

Das war Jörg Schröder. In diesem Moment ist mir etwas zerrissen. Vielleicht ein hirnernes Hymen in meinem Kopf. Ich verstand nicht, was genau geschah. Ich fühlte nur dumpf: Wunde, Abschied, Enttäuschung. Denke ich heute an Schröder, denke ich voll Dankbarkeit an diese Szene.

König Alkohol stellt grandiose Reduktionen her, Klarheit, wunderlichen, eigentlich der Senilität vorbehaltenen Starrsinn, zugleich Entgrenzung und Erweichung der Person, Brüderlichkeit, und ist deshalb unseren von zwanghaften Differenzierungs- und Komplexitäts-Delirien ganz zugenebelten, hochbeweglichen, egomanen Köpfen ein so gütiger, unentbehrlicher Lehrer des Denkens und der Menschenfreundlichkeit.

Seinerzeit wußte ich davon nichts, sondern sah nur Obszönität, Zynismus, Ferne von Geist. Der Geist! Ich wußte ja nicht einmal wer Schröder war, weil ich nicht an die populäre Kultur mit ihrem Zweitausendeins-Appendix angeschlossen war, sondern in der Höhenluft des seriösen bürgerlichen Feuilletons lesen und denken gelernt hatte. Die Schriftsteller, die Denker, Ehrlichkeit, Wahrheit, die Heilige Arbeit.

Jörg Schröder hingegen hat schon zuviel Welt gesehen und zu früh. Er sagt: »Die Welt ist alt und übel.« Ja, das stimmt, das ist traurig. Nur was folgt daraus? Sicher auch der Spaß. Schröder weiß das alles. Er gehört zu jener glücklichen in den Krieg hineingeborenen Generation, die das Spektakel der letzten Bombennächte mit ganz offenen, schon wissenden Augen und noch ausreichend naiv sehen konnte: unverletzt, angst- und verantwortungslos, erheitert. Mit dem Frieden ging die Wirrnis erst richtig los: das Gerangel um ein Plätzchen, familiär, finanziell, die Berufskämpfe und Ortswechsel der Erwachsenen, dieses getriebene Flüchten vom Schlechten mit der Hoffnung auf Besseres in Schlechteres.

Mit fünf war Schröder, so er selbst, uniformfixiert und ein begeisterter Nazi. Der Vater war dagegen, trug das Parteiabzeichen und machte den Mund nicht auf, ein lieber, etwas kümmerlicher glatzköpfiger Amtsrat im Berliner Innenministerium, Sproß einer einstmals reichen, auf einen Schlag verarmten Spekulantenfamilie. Die Mutter, eine patente dominante Frau, wollte, daß der Junge Geige spielen lernte. Der Lehrer wohnte gegenüber, hieß Siegfried van Deelen, wärmte sich die Finger genialisch am Kachelofen und sagte gedehnt: Meine Hände. Die Mutter ließ den ersten Nachkriegsnebenmann sitzen, ließ sich von Schröder Vater scheiden und ging mit Siegfried van Deelen und dem Jungen in den Westen.

Es folgte ein Elend von leicht hochstaplerisch verbrämtem Pariadasein mitten im anbrechenden Wirtschaftswunder – das hat Schröder in seinem ersten Buch ›Siegfried‹ (März Verlag, 1972) so erschütternd brüllend komisch beschrieben, daß einer wie ich anfängt, frühe Aufsätze von Böll zu lesen (›Bekenntnis zur Trümmerliteratur‹, 1952), einfach weil man nicht nur gerührt sein, sondern tatsächlich besser begreifen möchte, wie die ersten bundesrepublikanischen Jahre aussahen, wie das entstand, was kurz darauf, in den schönen, hellen, klaren politischen 60ern, als der Muff der 50er Jahre bekämpft wurde.

Später, als Gymnasiast, kam Schröder aus der genialistischen kaputten Hochstaplerexistenz weg zum Vater nach Bonn, der hatte sich dort mit einer neuen Frau seine alten Beamtenbiederkeit wiederersessen. Was aber das Bild wild aufreißt: Der Vater schrieb in seiner Freizeit den Brockhaus ab. Schröder ging in die Junge Union, staunte über die platte kalkülferne Verlogenheit der Leute dort. In Deutsch schrieb er dem Lehrer die Aufsätze nach dem Mund und galt als Genie. Er war jetzt siebzehn, machte Mittlere Reife und ging als Buchhändlerlehrling nach Düsseldorf. Jetzt begann das Leben.

Das Leben, das ist das, was alle kennen von Schröder. Dieses Pendeln zwischen Kulturkultur, Boheme-Cafés und der Zuhälter- und Zocker-Halbwelt, und überall ist man der, der man nicht ist, und überall ein anderer. Nach dem Abschluß der Lehre kamen ein paar schnelle Berufswechsel, schnelle Karrieren, superschnelles Geld, diese ewigen Nutten-Faszinations-Ödnis, dieses ununterbrochene Zwangsficken, und davon ganz abgekoppelte, seltsam zarte Liebesgeschichten.

III: März

Anthologien sind so überflüssig wie ein Kropf. So die Königin unter den ärztlichen Disziplinen, die Chirurgie, dann setzt sie da Messer an, reseziert bis auf einen funktionellen Rest, dann wächst das nach, dann Resektion der Rezidivstruma und so fort; Reich-Ranicki nennt das Platzschaffen fürs Gute. Das fand ich immer schon eine besonders lustige Idee.

Wahr ist es trotzdem. Kein Mensch braucht Anthologien, nicht einmal die, die sie selbst machen, weil die ja in klaren Momenten auch wissen, was das für ein Leichenverscharren ist, was für ein mieses Geschäft von den Opa mitten im Todeskampf lebendig beerdigen. Ein anständiger Mensch macht bei so was nicht mit.

Arbeit an der Wahrheit ist öffentlich schreiben im Verborgenen, also verantwortungslos schreiben, verpflichtet einzig der Trias: Ich, Du (mein Leser), Wirklichkeit. All das ist nirgendwo so gut möglich wie am verborgensten öffentlichen Ort, im Buch. Und die verborgenste Sorte von Buch ist die Anthologie. Deshalb sind Anthologien, richtig benützt, doch nützlich, als Versteck.

Gerne nimmt man inzwischen wider jene Oberseminar-Anthologien zu Marxismus, Klassenkampf, Weltrevolution aus den frühen 70ern zur Hand, um sich dort mit dem schamlos dick aufgetragenen, wunderbar paranoid größenwahnsinnigen Theorievokabular zu imprägnieren gegen den heutigen tatsächlich widerwärtigen Beziehungswahn von Die kleinen Dinge sammeln, dieses Das Abseitige, Vergessene, scheinbar Bedeutungslose zum Sprechen bringen. Mit dem gleichen Vergnügen blättert man durch die Betroffenheits- und Verständigungstext-Anthologien, einfach weil man heute schon, 1984, gar nicht mehr richtig weiß, wie sich die späten 70er Jahre eigentlich von innen angefühlt haben. 1978, 1979, wer war da warum der Feind? Wie wurde das bekämpft? Was kann man für heute lernen, wenn man die längst verlassenen Schauplätze einstiger erbitterter Kämpfe inspiziert? Es ist Folklore geworden, und es ist so schön, das aufmerksam zu besichtigen, weil man sich selbst schon als Geschichte-Haber erlebt und zugleich und dennoch sieht, daß es zum Kampf nie eine Alternative gibt.

Und selbst all die Junge-moderne-Menschen-Anthologien, die jederzeit schockweise über uns kommen, wo einmal mehr eine Generation von Generationsgefährten die Stimme erhebt mit dem unwiderlegbaren tautologischen Dwaatsch-Argument, jetzt endlich so alt und so viele beieinander zu sein, daß es endlich Zeit ist, kann man unter dem Aspekt goutieren: daß wir heute schon, kaum in der Mitte des Jahrzehnts angekommen, ein 80er-Jahre-Revival haben, daß wir mit melancholisch verklärtem Blick die Gesten des Goldenen Jahres 1982 noch einmal nachspielen; daß wir inzwischen so geschichtsbesessen sind, daß wir sogar der Aussicht gelassen ins Auge blicken, daß das 1989er Revival, was für eine göttliche Jahresziffer!, hier ankommt, bevor das Jahr 1989 selbst überhaupt begonnen hat.

– Sag mal, das ist doch gesponnen? Diese Jahresziffern, dieses Geblubbere.

– Nein, Mensch, ich spinne doch nicht. Gesprochen stimmt es auch total, bloß geschrieben. –

Und dann wieder laut, mit Nachdruck: Es geht doch nur um eines, die Gegenwart, das Jetzt. Wo steht der Feind? In welchem Kampf stehen wir? Was ist wichtig? Wer hat recht? Wie geht die Revolution?

Der März Verlag arbeitet an der Front dieser Fragen, 1969 vielleicht etwas deutlicher als heute, aber auch nur, weil das deutlichere Zeiten waren. Oder scheint uns das nur so? Man kann es nachprüfen an dem historischen Dossier, das zur März-Gründung unter dem Titel ›März Text 1‹ zuerst 1969 erschien und das jetzt in ›Mammut‹ nachgedruckt, die ersten gut 300 der über 1200 ›Mammut‹-Seiten füllt.

Herzstück davon ist ›Interview mit einem Verleger‹, ein Gespräch zwischen Schröder, Brinkmann, Rygulla und anderen, so maßlos verkifft und Acid-bedröhnt, also genau jene Mischung von Hirnzerfransung und Wille zur heiligen nüchternen ultraplatten Grundsätzlichkeit, die man damals überall, wo man hinsieht, findet. Wer damals noch nicht dabei war, so wie ich, legt sich jetzt, so wie ich, die Rolling Stones auf, und zwar ›Their Satanic Majesties Request‹, und wenn sich dann auf der zweiten Seite die Kinderlied-Melodie-Sehnsuchts-Hymne ›2000 Light Years From Home‹ in den schrabbeligen, von nichts mehr zusammengehaltenen Trötereien, Rufen, Klangfetzen der letzten Nummer ›On With The Show‹ eben verlieren möchte, steigt in der letzten Sekunde aus dem Nichts eine gesungene Melodie hervor, die aus der Ferne hallend immer näher kommt, um zu enden, wie geendet werden muß: klar, deutlich, schön prägnant. In dieser Mischung hat man den ganzen Space dieser Jahre.

Anderer Vorschlag. Man nimmt das ›Kursbuch 14‹ zur Hand und kontrolliert mal wieder, wie herrlich naiv und klar Dutschke, Rabehl, Semmler, Enzensberger sich die Zukunft der Revolution im allgemeinen und eine befreite Räterepublik Westberlin erträumt haben, ein internationales subversives Zentrum. Auch da hat man dieses vollkommen Gesponnene, Spintisierte (»Dutschke: Das stimmt. Wir brauchen zum Beispiel Großküchen, die sich nicht durch Einfachheit auszeichnen, sondern hochentwickelte Bedürfnisse befriedigen.«), dies schier nur Geträumte neben der vollendeten Schönheit und Wahrheit Marxscher Plattplatitüden. Das ist alles so wunderbar, so unendlich großzügig entschlossen.

Interessant ist das deshalb, weil die Folgenfolgen dieses Denkens heute als Grüne Abgeordnete im Parlament sitzen und da den Staat verbessern. Und dort die überaus wichtige Funktion haben, weithin und deutliche sichtbar zu machen, wo der Protest heute angekommen ist: bei der senilsten, kümmerlichsten Mickrigkeit.

Was also tun? Doch leider gibt auch die März-Ecke keine Antwort auf die brennenden Fragen unserer Bewegung. Außer Schröder selbst ist da tatsächlich keine übriggeblieben von der Klasse von 1969, einzig Brinkmann, aber der hat sich ja vor nunmehr auch fast zehn Jahren leider in London auf eine Straße gelegt, wo blöderweise gerade ein Auto fuhr und Brinkmann war dann tot. Was Brinkmann uns ist, enthält ›Mammut‹ ohnehin nicht, weil da mit dem Gedicht ›Vanille‹ und den eigenen Anmerkungen dazu nur der Lyriker und das ganze Elend der Lyrik zur Besichtigung freigegeben sind, also Faulheit und Dummheit pur, und das funktioniert so: ein Alltagsgegenstand fällt vom Schreibtisch in die Schreibmaschine und löst dabei im Schreibmaschinenbediener das nicht widerstehliche Gefühl aus, Ich mache Kunst. Jetzt habe ich gerade Kunst gemacht. Dann muß ich wohl Dichter sein. Vollpubertärer Trinkerspaß hingegen und wahrhaft wahre Dichtung, große Poesie ist die Apollinaire-Übersetzung ›Der joviale Russe‹.

Doch gerade durch den vielen Füllstoff, all den zweitklassigen Schrott alternativer Zweiter Kultur, der ja auch das Verlagsprogramm von März immer schon prägt, funktioniert ›Mammut‹ so gut. Nämlich genau so wie Lesebücher für achtjährige Jungs. Die heißen: ›Männer – Fahrten – Abenteuer‹, ›Das Jahrbuch der Rasselbande‹, ›Das Große Jugendbuch‹, oder ›Das Neue Universum‹, 86. Folge. Diese Bücher hat man genau so benützt, wie man Bücher überhaupt am besten benützt. Das, was man brauchen kann, pickt man sich raus, das liest man immer wieder und den Rest, der oft das meiste ist, überhaupt nicht.

Zum Aufstellen in dieser Ekelecke ist Nina Hagen, ein bebildertes, verkritzeltes, verschnörkeltes, verpißtes Manuskript eines Songs, der nichts als Lügen über New York verbreitet.

Bazon Brock ist, wie gesagt, siehe oben, zwar ein Dummkopf, aber, so lasse ich mich belehren, ein netter Dummkopf, einer, der überall seine komischen, leicht kruden, zum Thema so nicht gehörigen Gedanken darlegt und noch dazu so überall, so hurenmäßig, so seit 20 Jahren das immer gleiche Neue, daß wir das nett finden wollen, so lange zumindest, solange seine Den-Kapitalismus-affirmieren-und-ihn-so-unterwandern-Subversions-Affirmation nicht endgültig über den Renegaten-Jordan geht.

Das Nette muß man mir glauben. Das Debile kann ich belegen mit einem ›Mammut‹-Zitat: »Ziel jeder gesellschaftlichen Praxis ist die Veränderung der bestehenden Bedingungen der Existenz aller im gesellschaftlichen Zusammenschluß.« Der Unterschied zu Goethe (»Wer freudig tut und sich des Getanen freut, ist glücklich« oder auch fast jeder zweite Satz in der Farbenlehre) ist, daß der die wunderbare Banalität seiner Gedanken wirklich empfunden hat, bevor er sie gedacht hat, was diesen Rührungssturm beim Goethelesen hervorruft, Bazon Brock hingegen plappert nur.

Das Mittelfeld, vieles habe ich nicht einmal ankontrolliert. Welt-Kontrolle, Prinzip 1: Sich ein Stück Welt an den Kopf hauen und wissen, was davon zu halten ist. Prinzip 2: Alles mit der Lupe studieren, Ultra-Akribie. Im mal so mal so kontrollierten Mittelfeld wird jeder ja nach eigenen Idiosynkrasien noch fündig werden. vieles aber ist tatsächlich nur sehr mittelmäßig und wird bestraft indem es nicht genannt wird.

Um endlich zur Habenseite zu kommen. Da stehen also einsam und übergroß die beiden Göttlichen, die jede Textsammlung adeln, Andy Warhol und Tom Wolfe. Das schönste Buch über die 60er Jahre, ›Popism, The Warhol 60s‹, seltsamerweise ins Deutsche nicht übersetzt, hat zwei besonders mitreißende Kapitel. Das Jahr 1964, als alles schon da war und doch noch als Versprechen und anfänglich maßlos glücklich. Everything went young in ›64›.

Und aus dem anderen Kapitel, dem Schluß-Kapitel 1968–69, wo das Glück zu Ende ist und sich alles verwirrt und aufhört, obwohl es ja doch weitergeht, diese maßlose Traurigkeit, daß die 60er Jahre zu Ende gehen, ist die wichtigste Passage in ›Mammut‹ abgedruckt. Wie Warhol das Attentat auf sich beschreibt. Wie einem Menschen, der die Geschichte selbst für einen klaren, deutlich erkennbaren Moment verkörpert hat, in den Bauch geschossen wird, und die Geschichte selbst ist davon so verletzt, daß sie sich nie mehr ganz erholen kann. Das ist sehr sehr traurig.

Aber es mußte ja weitergehen, in die 70er Jahre hinein. Tom Wolfe hat in ›The Electric Kool Aid Acid Test‹ beschrieben, wie: Manische Taumel von Drogenversuchen, von Bewußtseinserweiterung, Ekstase des Augenblicks, Feier des Jetzt, des Neon-Plastik-Chrom-Elektronik-Amerika, schwer bedröhnter Spaß. Unter der 24stündigen, erbarmungslos Lust produzierenden Sonne Kaliforniens, dem natürlichen Geburtsort des Hippies, hat er sich naturgemäß auch selbst vollstreckt. Ken Kesey war der Anführer einer dieser Religionen des Hier und Jetzt, der mit seiner Gruppe der Merry Pranksters in einem umfunktionierten Schulbus durchs Land fuhr und etwa, diese Szene ist in ›Mammut‹ abgedruckt, eine riesige Anti-Kriegskundgebung des Vietnam Day Committee in ein Happening ihrer Leuchtfarbenlebensphilosophie umkrempelten.

Auch in diesem Stück Reportage ist Tom Wolfe, der in seiner stets ironischen, leicht blasierten, unerschütterlich gleichmäßig neugierigen Haltung zur Welt die Personifikation der 70er Jahre von Warhols 60ern übernommen hat, der verbindliche Lehrer des Beobachtens und Erzählens, die vorbildlich funktionierende Hirnmaschine, die einem zeigt, wie die Welt maßlos gefräßig verschlungen und möglichst unverdaut, zugleich hochkalkuliert zurecht portioniert wieder ausgespuckt werden muß.

Andy Warhol ist demgegenüber eine Gestalt des 18. Jahrhunderts, seltsam melancholisch, gütig, großzügig herzlich, und vollends verwachsen mit seiner Aufklärungsarbeit, also ein Mann der Menschenliebe, eben unser Voltaire.

Und jetzt kommt’s: Jörg Schröder ist beide.

– Wie beide? Welche beiden?

– Ja eben: Tom Wolfe und Andy Warhol.

– Das ist ja wohl sehr übertrieben. Vor allem der Schuh Warhol ist für Schröder definitiv zu groß.

– Ja ja ja, natürlich klar. Aber wir sind ja auch nur wir, Bundesrepublik-Deutsche, und unsere Warhols sind eben die Schröders.

IV. Welt

Jörg Schröder ist die exemplarische bundesrepublikanische Figur. Jörg Schröder Vita ist bundesrepublikanische Geschichte zur Ultraprägnanz einer grellen, exzentrischen, im Schock erkennbaren Gestalt gebracht: Herr Bundesrepublik.

Und das Tollste ist das: Der richtige notwendige Kampf um Gestaltwahrnehmung, das Begehr nach Typus, nach Typologie, der Wille zur unermeßlichen Massenverdichtung aller Akzidentien, der so wunderbar kranke, hochprekäre Schriften hervorgetrieben hat, wie etwa Ernst Jüngers ›Der Arbeiter‹, wird in jedem Moment naturgemäß lächerlich vor Schröders Einzelheit, dem unfaßbar wabernden Individuellen, das als vollends Zufälliges, als eben genau Nur-Akzidentielles höhnt: Ich und die Welt, ha ha ha, ich!, Schröder! Bundesrepublik!, so ein Witz.

Richtig, genau das ist der Witz an Schröder. Das ist der Grund, warum ›Mammut‹ in jedes deutsche Klassenzimmer gehört. Weil jeder Lehrer mit diesem Buch erschlagen gehört, das ein Ziegelstein ist und also selbst der viel bessere Lehrer.

Der Wagenbach Verlag, heuer 20, schöne Grüße, bringt alle paar Jahre Textsammlungen heraus, die als ›Lesebücher für die Oberstufe‹ oder als ›Vaterland, Muttersprache‹ die fortschrittliche Drögpädagogik blöder engagierter »Wir müssen den Schülern entgegenkommen«-Deutschlehrer vollends versabbern. Schüler sind dumm und müssen erzogen und vor allem gebildet werden nach dem jahrhundertealten vielverdienten klassischen Kanon abendländischer Bildung. Ansonsten unterrichten sie sich ohnehin am besten selbst.

Niemand braucht Pädagogik. Aber wir alle brauchen mehr Leidenschaft und Klugheit, mehr leidenschaftlich und klug erzählte Geschichten. (By the way, Geschichten erzählten: Gibt es einen besseren Beleg für die Überwindung des Faschismus bis in die Tiefen der deutschen Volksseele hinein als dieses heuer erstmals überall geradezu manisch ausgebrochene Sich die Geschichten der NS-Zeit wieder und wieder vorerzählen, dieses gebannte unaufhörliche Aussprechen, immer wieder aussprechen müssen, die endlich offene, sich nicht mehr hinter Bewältigung, Sühne, Prozessen verbergende Faszination? Kohl in Israel, dieses: Schuld? ich?, wir? nö, hat mir Schrecki nichts vorgetragen zu, dieses ahnungslos dumpfe, taktlose Benehmen ist hierzu nur eine besonders prägnante Fußnote gewesen.)

Schröder hat nach seiner Buchhändlerlehre in den frühen 60er Jahren genau das gemacht, was alle Guten damals machten, Werbung und Karriere. Und zudem nicht irgendwo, sondern im Verlag Kiepenheuer & Witsch. Also in einem traditionellen mittelständischen kapitalistischen Unternehmen, das, noch dazu ausgerechnet im Nebel der Welt des Geistes vor sich hin wurstelnd, sich gerade sein kleines, eigenes Eckchen bundesrepublikanische Existenz und Existenzberechtigung erarbeitet hatte: Böll, Heinrich, Köln, Katholizität, Kritik. (Die deutschere 50er Jahre Ecke also, die bessere hatte Rowohlt mit Amerika, Sauereien, Miller, daneben Frankreichs Existenzphilosophen im Deux Magots im Kampf um Politik.)

Das Neue, das dann um 1962/64 überall in der Luft lag, hat Kiepenheuer vielleicht schneller verstanden als manch andere. Schröder war jetzt mit 25 der jüngste Werbeleiter im ganzen deutschen Verlagswesen. So jedenfalls der alte Witsch, der dem jungen Schröder die Kündigung ausreden wollte. Aber Schröder hatte intern Ärger im Verlag und ging weg. Das ist ja überhaupt einer der besten Antriebsmotoren der Schröderschen Existenz, dieses Ärger-kriegen mit den Leuten, das funktioniert bei dem so automatisch, das ist ein solcher Zwang und der ist deshalb produktiv, weil er Schröder zum Tempo zwingt.

In rasendem Tempo ist Schröder immer überall gleich top, natürlich auch im Zusammenbrechen, im Rebellieren, im Auspacken, die Wahrheit sagen, im Schamlossein. Überall dieses rasende Perfektionsprogramm, das ich natürlich deshalb so gut an ihm erkenne, weil ich es selbst so gut verstehe, weil ich es so herrlich vernünftig finde, weil es immer Extreme herstellt und damit Deutlichkeit und Erkennbarkeit der Welt.

Über die Hintertür einer Angestelltenexistenz wurde Schröder schließlich selbst Verleger. Das klingt in den neuen ›Mammut‹-Geschichten nur an. Das muß man wirklich in ›Siegfried‹ nachlesen. Weil diese März-Gründung tatsächlich ein lehrbuchhaftes Musterstück von Putsch ist. Was sich darin immer alles verflicht von persönlichen Motiven, äußeren Bedingungen, Vorwänden, Ausreden, Lügen, wirklicher revolutionärer Emphase und, unentbehrlich, der Glanz des glücklichen richtigen Moments, der Kairos.

Da schmeißt der Angestellte seinen Chef raus und nimmt rabberdizoing die Produktionsmittel selbst in die Hand. So muß es sein. Und im Nu wird daraus, wir wissen es alle, wieder die alte widerliche Scheiße. Restauration, gegen die erneut geputscht werden muß. Schröder ist Selbstputschist, das ist sein Vorteil. Aber zuerst hat er in den frühen 70er Jahren da abgesahnt, wo abzusahnen war, weil plötzlich ein neuer Markt entstand: in der alternativen Kultur. Einen fast schon vergessenen Moment lang war das ja tatsächlich der Ort der Avantgarde: Zweitausendeins. Ein von der traditionellen Buch-, Zeitschriften- und also Gedanken-Vertriebsgesetzen radikal abgekoppelter Versand-Verlag, der mit immensem Erfolg machte, was er wollte.

Wer davon nichts wußte, so wie ich, war in den 70er Jahren dümmer als notwendig. Man mußte die Zeitschrift ›Die Republik‹ lesen, deren Alleinveranstalter Uwe Nettelbeck, einst Jungstar der besten Frühe-60er-Jahre-Zeitschrift ›Filmkritik‹, zugleich schlechter Feuilletonist bei der ›Zeit‹, ›Die Zeit‹ macht jeden dumm, dann, so sagt man mir heute, revolutionärer kämpferischer Gerichtsreporter, also Gerichtskritiker dort, also augenblicklich gefeuert, denn Wahrheit erträgt ›Die Zeit‹ keine Sekunde, und so selbst Zeitschriftengründer, der nach Art eines am Bücherrad stehenden Gelehrten des 17. Jahrhunderts vom Fernseher, aus Flugschriften, Briefen, Büchern die Gegenwart der Bundesrepublik und damit ihre Geschichte in ›Die Republik‹ hinein abschrieb, ohne deren Lektüre man alles falsch oder zu spät verstand.

Ich wollte damals, Beispiel Terrorismus, ganz ernsthaft also von Beruf und für immer selbst Terrorist werden, anstatt Hirn. 1977, das Jahr der Gewalt. Auch das Jahr, in dem das neben Schröders eigenen Sachen wichtigste und sensationell erfolgreiche März-Buch erschien, Bernward Vespers ›Die Reise‹. ›Mammut‹ bringt ein Fototagebuch von einer Ibiza-Reise aus dem Jahr 1963, wo man zwei nicht fürchterlich exzentrisch aussehende junge Leute ihre harmlose, nette Urlaubsspaßgemeinschaft haben sieht, Bernward Vesper und Gudrun Ensslin. Zwei exemplarische Leichen, die die Bundesrepublik in den 70er Jahren produziert hat.

Es ist so weise von Schröder, in ›Mammut‹ wieder einmal daran zu erinnern. Und die Art, wie er seinen eigenen Weg mit deren Gang verbindet, geradezu anrührend diskret und komisch ›Hommage à Mlle. Brigitte Bardot‹ nennt er seinen Nachdruck aus ›Siegfried‹, ein Initiationstext, der den Beginn seiner Buchhändlerlaufbahn, also seines Lebens erzählt, und er bebildert das hier mit wunderbaren Brigitte-Bardot-Fotos, die auf schwarzem Fotoalbumsgrund abgedruckt sind, genauso wie die Vesper-Ensslin-Urlaubsfotos. Von außen, vom Schnitt betrachtet, zwei gut erkennbare feine schwarze Streifen, die den ›Mammut‹-Ziegelstein absichtlich dritteln.

Pedanterie, Rigidität, Querulantentum, Jakobismus. Wieviel von jedem ist vernünftig? Wie dosiert? Wie gemischt?

Natürlich eher zuviel als zuwenig, weil das traurige Gegenteil von allerorten dominiert, in der ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Kultur (was’n das?), überall. Im neuesten Heft von ›Die Republik‹ bekommt man wieder einmal einige lehrreiche Artikel aus der ›taz‹- und ›Pflasterstrand‹-Ecke nach-abgedruckt. Und auf Seite 145 hat man deren alte ewige Dummforderungen ganz prägnant beieinander: 1. Sich selbst nicht so wichtig nehmen. 2. Humor haben.

Zehnmal nein. Das ist falsch. Man kann sich selbst überhaupt nicht wichtig genug nehmen. Zugleich jedoch beweist die selbe ›Republik‹, daß es ein Maß an Pedanterie gibt, daß die Form des Zwangsgrübelns annimmt und so zu Jetzt-Ferne, Tatenlosigkeit, Agonie führt. So kommen gerade die Besten in größte Gefahr, von den Mächten der Finsternis, denn Tatenlosigkeit ist der Tod, verschlungen zu werden.

Schröder hat auch hier die vermutlich glücklichste Mischung erwischt. Vor allem, weil ihm die Sprache so wohltuend wurscht ist. Die Sprache ist zum Erzählen da und nicht zum Daran-rum-Enttarnen. Schröder, heißt es, rede und erzähle ununterbrochen. Wie ich ihn damals in Frankfurt sah, hat er auch ununterbrochen geredet und erzählt.

Gut, daß manchmal ein Tonband mitläuft. Gut, daß sich immer wieder wer findet, der die Transkriptionsarbeit erledigt. Inzwischen lesen wir immer wieder die in ›Mammut‹ abgedruckten neuesten Schröder-Geschichten. Bis das nächste Buch kommt vom wichtigsten bundesrepublikanischen Erzähler.

V. All

Und jetzt? Wo steht denn jetzt der Feind? Das ist doch ganz einfach. Der Feind ist immer die Dummheit. Dummheit ist Hirnschwäche, Traurigkeit, Depression, Katatonie. Und der Hauptfeind ist natürlich der Tod, Freund Hein.

Die Mächte der Finsternis müssen bekriegt werden. Das ist der Kampf um Kraft und Mut und Güte, um die notwendige Arbeit zu tun, täglich heute tätig leben, also sprechen. Aber wie erkämpft man sich das Recht, überhaupt berechtigt zu sein zu sprechen? Der Maler sagt: Der Maler hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß das Atelier immer zu klein ist, denn nur aus dieser Position heraus kann er sich Raum schaffen in den Bildern. Der Maler, der so klug spricht, wird im Kampf mit der Arbeit natürlich schön. Der Geist tritt ihm ins Auge, wichtigstes Mensch-Werkzeug. Schreiben aber, mein lieber junger Freund, macht sehr alt.

Was hat das mit ›Mammut‹ zu tun? Schröder spricht, kämpft, hat Güte, Weisheit, Härte, Geschichte, Historizität. Kann man mehr verlangen? Ja, noch mehr Jetzt, noch mehr Heute, totale Gegenwartsaffirmation.

Neulich war Schröder im Fernsehen als Diskutant. Daß nur er Recht hatte, sah man auf Anhieb, weil er nicht argumentiert, sondern als Recht-Haber spricht. Die Gestik der Wahrheit ist zwingend, leuchtend schön. Hingegen aus Eva Renzi schrie jede Körperzelle: Hier spricht die Lüge. Allerdings redete sogar Schröder vom Abgrund, von der Weltkatastrophe und vom Untergang, dem wir entgegengehen. All das ist Quatsch, Schamanismus, Hirnwäsche, Gegenaufklärung.

Adorno ist Faschismus-Philosoph. Er ist verstehbar nur aus dem damals aktuellen Moment. Seit 500 Jahren schreitet die Vernunft fort und jetzt haben wir als Ergebnis die böse Barbarei, bitte wie kommt das? Aber sogar nach der NS-Zeit ist die Geschichte weiter fortgeschritten. Die Geschichte ist der Fortschritt. Denn Leben ist Wahrheit. Und jeder, der lebt, lebt. Also ist alles gut. Wieviel Rührung aber ist noch vernünftig?

Ende der 60er Jahre war das Faschismusüberwinden zu Ende gedacht. Da ist Adorno vor Schreck gestorben. So müssen wir heute alles selber machen. Wenn man dumm ist, muß man essen, wenn man gut ist, reicht es, daß das Hirn sich hin und her bewegt. Aber wenn man zuviel denkt, wird alles unaussprechlich.

Die Konzentrationsworte sind dann nur Fäden auf dem Papier. Die Maschen des Netzes, das ist das Faust-Netz, das ist noch so eine wunderbare Schröder-Geschichte, die von der Tragik von Erwins unlesbarer Faust-Monographie, sind so groß, daß alles durchgefallen ist. Dann steht etwas da, zugleich nichts. Ick zottle, ick zottle und kriege keene Luft. Die Welt ist alt und übel.

Aber vor 4 oder 5 Milliarden Jahren ballte sich eine gewaltige Wasserstoffmasse zu einer gigantischen Kugel, die Sonne. Diese Bildung war ein Resultat der Gravitation, die die Materie verdichtete und aufheizte. Als die Temperatur im Mittelpunkt der Sonne 15 oder 20 Milliarden Grad Celsius erreicht hatte, begannen Kernreaktionen Wasserstoff in Helium umzuwandeln und so Energie in den Weltraum auszustrahlen.

Alle Sterne würden ähnlich wie die Sonne aussehen, wenn man sie näher betrachten könnte. Einige sind größer, andere kleiner, aber alle sind heiße Gasbälle, die durch nukleare Energie in ihrem Inneren leuchten.

(Rainald Goetz)

* * *

Informationen für Interessenten: Das ›Mammut. MÄRZ-Texte 1 & 2. 1969 bis 1984, hrsg. von Jörg Schröder, 1274 Seiten (zahlreiche Abbildungen) erschien im Jahr 1984. Die Vorzugsausgabe (das ›Seiden-Mammut‹) erschien 1984 in 150 nummerierten und von Jörg Schröder handschriftlich gewidmeten Exemplaren. Diese wurden auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier gedruckt und in gelbe französische Fallschirmseide gebunden. Es sind nur noch 21 Exemplare zum Preis von 175 Euro (inklusive Porto und Verpackung) lieferbar. Die Ausgabe für den Handel ist seit Jahren vergriffen, dieselbe wurde aus Kostengründen auf holzhaltigem Papier gedruckt und zeigt bereits eine alterungsbedingt unschöne Bräunung des Papiers. Deshalb sollten Sie sich eines der letzten Exemplare der Vorzugsausgabe gönnen, getreu der Devise des Frederick Henry Royce: »The quality will remain long after the price is forgotten.«

(RG / BK / JS)

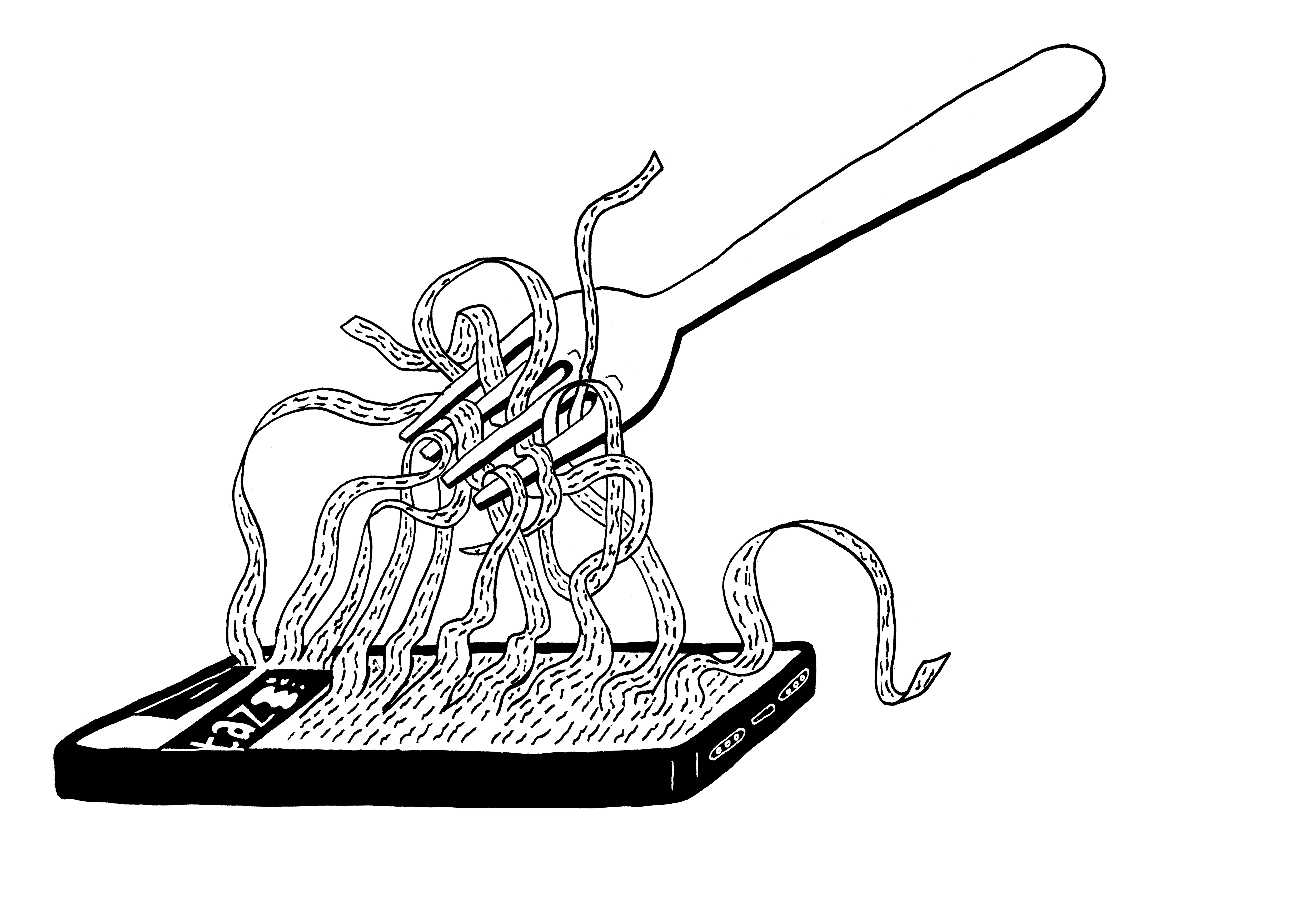

[…] Mammut: „Jörg Schröder kennt alle Welt. Und alle kennen Schröder, zumindest die ganze Branche; die Schreiber, Feuilletonisten, Multiplikatoren, Redakteure. Jeden hat er schon verlegt oder geliebt, oder übel beleumundet, oder mit einem Prozeß überzogen, jedem hat er schon zumindest Geld geliehen, eine Kiste besten Weins geschickt oder zumindest betrunken und dröhnend Welt, Wahrheit, Leben erklärt.“ Rainald Goetz schrieb 1984 eine Hymne für den Spiegel, die nie gedruckt wurde. März-Verleger Schröder (Bild rechts mit Barbara Kalender) zeigt sie nun hier im taz-Blog. […]