Update 30. Mai: Die betroffene Person heißt Maria Smely. Ihr sechs Monate altes Kind wurde entführt und sie steht erneut in Kontakt zu Menschenrechtler*innen. Zu einem früheren Zeitpunkt habe ich ihren Namen geändert. Alla Dobry = Maria Smely (echter Name)

Dieser Text widmet sich der Medien- und Menschenrechtsarbeit der NGO ‘Kaukasus ohne Mutter’. Nordkaukasus ist ein Teilgebiet der Russischen Föderation. Zu rechtlichen Rahmenbedingungen siehe mein Interview mit Yulia Arnautova von Nasiliu.net Wer das Projekt ‘Kaukasus ohne Mutter’ unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen, Patreon oder PayPal zu nutzen (hatulik123[at]protonmail.co) Der Absatz Lidias Forschung beschäftigt sich sachlich dem Brauch der Zwangstrennung der Mutter von ihren Kindern als Teilaspekt der Gewalt. Der Abschnitt Allas Geschichte geht konkret auf die Situation von Alla Dobry ein, einer Frau, die diesen Monat (Mai 2024) den Versuch unternommen hat, zu fliehen. Wenn Du Dir nicht sicher bist, ob Du stabil genug bist, mach lieber eine Pause und entscheide dann in Ruhe.

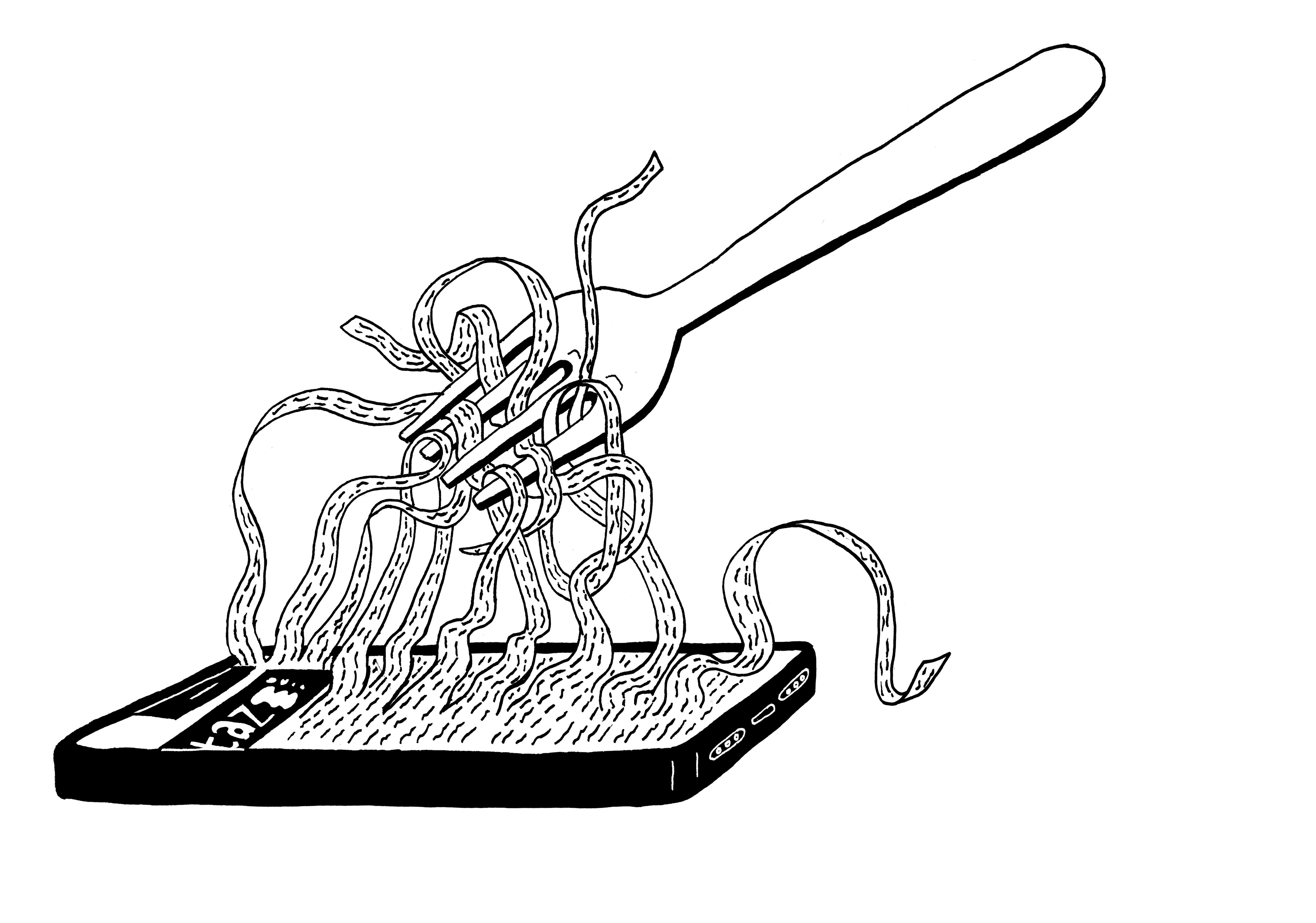

Alla, Lidia, Bruder

Lidias Forschung

Allas Geschichte

Freiheit – in Nordkaukasus ein Risiko

Geschichte einer gescheiterten Flucht

Alla, Lidia, Bruder

“Allo!” – “Allo, ist das Lidia?“

Am Telefon ist eine ruhige, etwas gedehnte Männerstimme. “Ja, ja, Lidia”.

“Schauen Sie, Lidia, ich komme von Alla Dobry [Name geändert] ”

“Gut, was gibt’s?”

“Ich wollte mich erkundigen, was los ist mit ihr, ist sie bei Ihnen? Wie geht es ihr? Bei ihr ist ja auch der Junge, mein Neffe. Sagen Sie mindestens, wo, was, wieso sie nicht ans Telefon geht.”

Solche Telefonate führt Lidia oft.

“Schauen Sie: ich arbeite in Allas Interesse, ich helfe ihr, und wenn sie es für richtig hält, sich zu verstecken, dann werde ich selbstverständlich nichts preisgeben. Ich weiß nur, dass sie gebeten hat, bei Gelegenheit ihrem Ehemann Tschingischan Bescheid zu geben, dass mit dem Kleinen alles ok ist. Das habe ich weitergegeben, damit er sich keine Sorgen macht. Und sicherlich würde Alla sich melden, wenn sie das für richtig hält.”

“Aber was machen Sie genau?“, fragt Allas Bruder.

“Alla hat Bilder gezeigt”, antwortet Lidia, “sie hat nachgewiesen, dass sie geschlagen wurde und sie hat auch Screenshots gezeigt, die Drohung, ihr ihren Sohn wegzunehmen – und das ist tatsächlich genau unser Fall. Wir helfen in genau solchen Situationen.”

“So-so, Sie helfen also” – der freundliche Teint der Männerstimme bröckelt, aber nur ein bisschen. Dann nimmt er noch einen Anlauf.

“Wir würden sie gern treffen und privat sprechen, wissen Sie, das ist doch nichts Schlimmes”.

Lidia antwortet und etwas Müdigkeit und Überdruss schwingen mit in ihrer Stimme: “Verstehen Sie mich auch. Ich führe solche Telefonate jeden Tag, es ist immer dasselbe. Zuerst ruft der Mann an, der mir erklärt, dass seine Frau lügt, dass sie verrückt sei, wirft mir vor, dass wir sein Kind geklaut hätten. Dann rufen die Brüder an.”

Die Aufnahme ist vom 07.05.2024. Lidia Michaltschenko, Gründerin der NGO ‘Kaukasus ohne Mutter’, gewährt mir einen Einblick in die Dokumentation zum Fall Alla Dobry (Name geändert).

Lidia ist selbst Journalistin. Sie schreibt u.A. für ‘Kaukasus-Realitäten’, eines der vielen regionalen Media-Projekte des Radio Free Europe. Sie unterstützt aber auch Frauen auf der Flucht vor ihren Ehemännern, manchmal ganzen Familien: So ist auch der Kontakt zu Alla entstanden.

Ich will wissen, wie es begonnen hat.

2018 berichtete Lidia über Frauen, die zwangsweise von ihren Kindern getrennt wurden: aus Tradition, aus Brauchtum. Und sie stellte fest: keine Einzelfälle, sondern ein breitflächig verbreitetes regionales Phänomen. Und eine Praxis, die so tief verwurzelt ist, dass häufig selbst die Gerichtsurteile zugunsten der Mutter nichts ausrichten können.

“Als ich das Ausmaß der Katastrophe erkannte, wurde mir klar, dass ich in die Tiefe gehen muss. Und tatsächlich war meine Recherche dann die erste zu diesem Thema.”

Lidias Forschung und das Projekt “Kaukasus ohne

Mutter”

Die Recherche heißt: “Der Brauch der Zwangstrennung der Kinder von ihren Müttern”. Für diese hat Lidia 45 Frauen aus Dagestan, Tschetschenien und Inguschetien interviewt, die betroffen waren oder sind. Das Papier beschäftigt sich mit der Demografie, den Moralvorstellungen, den Methoden, den unterschiedlichen Szenarien. Bemerkenswert aus der europäischen Perspektive ist, dass die Mehrheit der Frauen beruflich qualifiziert sind und teilweise auch über eigene Geldquellen verfügen. Dennoch können sie von emotionaler und physischer Gewalt betroffen werden. Die extremen Fälle sind weit verbreitet. Frauen werden eingeschüchtert, von den Familien abgewertet, finanziell ausgebeutet, physisch misshandelt und können schließlich ihrer Kinder beraubt werden. Jede Vierte der befragten Frauen hat zu keinem Zeitpunkt aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis Unterstützung bekommen, nicht einmal Zuspruch. Einige der Betroffenen hatten in der Familie einen dermaßen schwachen Stand, dass sie aus dem Haus ‘gejagt’ wurden, beispielsweise weil ihr Mann eine andere Frau heiraten wollte.

Hinter der Problematik steckt ein tief patriarchales Familienbild: Kinder sind Eigentum der männlichen Linie, die Bräuche schützen vorrangig ihr Interesse, und entsprechend behalten Ehemänner, Väter und Brüder immer Recht. Mütter, Ehefrauen und Schwestern haben als ihre Agentinnen und ihre Verbündeten – wenn sie also die Norm befolgen, die Moralvorstellungen replizieren oder Repressionen durchsetzen – Befugnisse. Jedoch nicht, wenn sie sich gegen jene oder gegen männliche Gewalt generell auflehnen. Von angeheirateten Ehefrauen und Müttern wird oft sklavisches Gehorsam und Fleiß erwartet. Im Konfliktfall verfügt die Familie des Mannes über die Kinder. Oft initiieren die Schwestern und Mütter des Mannes die Zwangstrennung der Kinder von der Mutter. Auch das Muftiat trägt dieses repressive System mit. Religiöse Vorschriften, die zugunsten der Mütter und Frauen ausfallen würden, finden keine Beachtung. Bemerkenswerterweise ist die Situation in Dagestan sogar noch schlimmer, als in Tschetschenien und Inguschetien. In den beiden letzteren Ländern, wo sich die Familien der Ehefrau und des Ehemannes kaum überschneiden, besteht eine Chance auf moralische Unterstützung durch die eigenen Eltern und Geschwister. In Dagestan, wo Frauen häufig sehr jung und im erweiterten Familienkreis verheiratet werden, besteht diese Chance nicht.

Das ‘Verschwinden der Mutter’ hinterlässt tiefe Wunden auch bei den Kindern. 2020 gründete Lidia das Dokumentations- und Aufklärungsprojekt “Kaukasus ohne Mutter”. Die Kinder – behandelt als Eigentum und Druckmittel – , ihre Bedürfnisse, ihre Gesundheit stecken hinter dem Brauch, dem Stolz der Familienmitglieder, dem Ego der Männer systematisch ein. Da Kinderpflege gar nicht als Männersache gilt, stellt sich nach einer euphorischen ersten Periode sehr häufig ein Zustand physischer Vernachlässigung oder gar Gewalt ein.

‘Kaukasus ohne Mutter’ betreibt einen Blog. Hier teilen Betroffene, Ehrenamtliche und Psychologinnen Erfahrungsberichte und ihr Wissen. Das Projekt klärt über rechtliche Fragen und psychologische Folgen auf und bietet auch die Möglichkeit der Kontaktaufnahme für Betroffene. Einige Berichte von Betroffenen sind auf Instagram im Rahmen der Bildungsarbeit zugänglich gemacht worden. Und außerdem? Die Erfolgsgeschichten, „Unsere Siege“.

Die Kernaufgabe des Projekts “Kaukasus ohne Mutter” ist Aufklärung, und somit auch der präventive Schutz von Müttern und der Kindern – nicht primär die Evakuierung. Bei Bedarf vermittelt das Projekt aber eben auch Plätze in sicheren Unterkünften oder Fahrgelegenheiten.

Allas Geschichte

Ich schalte die Audioaufnahme des Telefonats von Lidia mit Allas Bruder wieder ein. Der Bruder ist höflich. Man wolle sicher gehen, dass es ihr gut geht.

“Vielleicht”, sagt Lidia hörbar aufgebracht, “vielleicht wäre es dann gut gewesen, sie nicht zu schlagen? Dann wäre sie vermutlich in Ordnung! Sie haben doch die blauen Flecken gesehen, haben Sie da nicht sicher gehen wollen, dass alles in Ordnung sei?”

“Das sind familiäre Angelegenheiten”

„Nein“, sagt Lidia aus der Pistole geschossen und hörbar wütend, auch wenn sie nicht wesentlich lauter spricht als vorher.

“Nein, Gewalt gegen eine Frau ist ein öffentliches Problem”.

NGOs, die Frauen auf dem Kaukasus helfen, werden immer erst mit dem Auftrag der betroffenen Person aktiv, und dieser Auftrag muss genau formuliert sein.

Alla bat um Unterstützung, weil sie große Angst hatte.

Es ist die alte Geschichte: als sie sich kennengelernt haben, schien alles solide und in Ordnung. Tschingischan Schabazov hat ihr angeboten, gemeinsam eine Familie zu gründen. Er machte einen guten Eindruck, hat ihre Familie besucht, hat sich mit ihrem Bruder gut verstanden. Und sie hatte damals auch einen guten ersten Eindruck von seiner Schwester und Mutter gehabt. Er selbst sei ohne Mutter aufgewachsen, ein Waisenkind. Angeblich habe seine Mutter die Familie verlassen, als er vier war. Über sich selbst sagt sie: “Ich bin Cyganka“. Er ist Tschetschener. Sie haben muslimisch geheiratet. Unmittelbar nach der Heirat begannen die Misshandlungen. Die Schwangerschaft hat hier nichts zum Besseren geändert. Er hat auch seine Familie bedroht, hat sie finanziell ausgebeutet, mit einem Messer bedroht.

Lidia vermittelt Alla einen Platz in einer privaten Unterkunft. Zu den Bedingungen der Hilfe in dieser Unterkunft gehört die schriftliche Zustimmung zur Veröffentlichung des Namens und der Bilder im Ernstfall: Entführungen sind nicht auszuschließen. Alla hat Angst, versucht, ihre Situation zu klären, dann haut sie ab: ein Bekannter legt ihr das Ticket nach Moskau aus. Die Helferinnen warten, sie meldet sich aus Moskau. Normalerweise nehmen die Fluchthelferinnen vor der Flucht ein Videostatement auf, in dem die Flüchtige ihre Situation und ihre Entscheidung klarstellt. Allas Mann droht ihr und sucht nach ihr, Alla wendet sich wieder an Lidia. In der Unterkunft, die man für sie findet, wird Alla eindringlich darum gebeten, das Telefon auf keinen Fall einzuschalten. Aber sie hält es nicht aus: „Für Betroffene wird es meistens zweiten Natur, die Täter zu beobachten“. Sie schaltet das Telefon ein, bringt damit Freiwillige in Gefahr. Ihr Mann ortet sie. Er und andere Männer kommen gemeinsam zum Shelter und greifen eine Mitarbeiterin an. Die Täter nehmen Alla und ihren Sohn mit.

Die NGOs reagieren sofort und starten eine Kampagne: es gilt, das Schlimmste zu verhindern. Erst einige Tage zuvor haben sie eine Klientin verloren, Seda. In den sozialen Netzwerken – und sogar im russisch-sprachigen Mainstream-Fernsehen – berichtet man über den Einbruch ins Shelter und Allas Entführung. Es ist ein Aufruf. Er soll ihr das Leben retten.

Doch schon bald beteuert Alla, sie sei nicht in Gefahr. Sie macht mehrere Video- und Sprachaufnahmen. Sie sei “aus Wut” geflohen, sagte sie, sie habe aus Wut vorgehabt, dem Vater seinen Sohn zu entziehen, doch nun ist alles wieder ok. Ihr Sohn sei bei ihr, sie brauche keine Hilfe mehr. Sie sagt, Frauen seien nun mal manchmal so impulsiv. Sie bestreitet auch die gut dokumentierten Verletzungen, deutet sie zu “Streitigkeiten” um, die es angeblich in jeder Familie in dieser Form gäbe. Und sie klagt die Aktivistinnen dafür an, dass sie ihren Namen und ihre Bilder veröffentlicht haben: Sie hätten sich unethisch verhalten, würden ihre Familie auf diese Weise zu Unrecht ins Rampenlicht stellen und ihr Image ruinieren, hätten ihr den Kontakt zu ihrer eigenen Mutter verboten. Sie spricht sehr ruhig, zeigt sich in schönen Kleidern. Sie bittet und fordert, alle Informationen aus den sozialen Netzwerken zu löschen. An ihren Augenbewegungen auf den Videos sieht man, dass sie nicht allein im Raum ist. Im Hintergrund hört man ihren kleinen Sohn quicken. In einigen Nachrichten droht sie mit Gewalt gegen eine Helferin und versucht, Lidia moralisch unter Druck zu setzen. Einmal droht sie mit Suizid: ‘Verstehen Sie denn nicht, ich bin vom Kaukasus, ich habe eine kaukasische Familie, ich tue’s’. Und Alla bedroht auch Lidia – „Mir droht jeder, der nicht faul ist“, sagt Lidia dazu und lacht.

Solche Inszenierungen sind der Regelfall nach einer gescheiterten Flucht.

Auf mich, von außen, wirkt es, als hätte ihr die Kampagne dennoch das Leben gerettet.

Als würde sie im Augenblick alles tun, um sich von den Helferinnen zu distanzieren, weil sie glauben will, dass dann tatsächlich alles wieder in Ordnung kommt. Wir alle entwickeln in Extremsituationen Bewältigungsmechanismen, die außerhalb der Situation nicht rational erscheinen. Dass sie – gerade wieder in der Rolle der ‚Agentin‘ der Familien – das Hilfsnetzwerk denunziert, überrascht nicht: regionale Identität spielt hier eine übergeordnete Rolle, die Wirkung der Familie nach außen und innerhalb der kulturell tradierten Wertvorstellungen ist überaus wichtig.

Dennoch hat die Öffentlichmachung der Gewalt den Druck ein Stück weit von ihr auf die Familien selbst verschoben, die jetzt eher darauf achten müssen, welche Ausmaße die häusliche Gewalt annimmt.

Lidia selbst bekommt ohnehin ständig Drohungen; so auch hier. Schriftlich, telefonisch, per Voice. In einer eineinhalbminütigen Sprachnachricht des Täters vom 11.05.2024 beleidigt er die Menschenrechtlerin, spricht ihr den Status einer Frau und eines Menschen ab, droht ihr auch explizit sexuelle Gewalt an. Alles an seiner Stimme, alle Sätze von ihm sind abstoßend bis zum Erbrechen. Jede Sprache hat ihre kulturellen Marker, Redewendungen, die wie ein Trichter mehr bedeuten und erzählen, als der unmittelbare Sinn. Im Russischen ist der Ausdruck „Ich habe fragen an Dich und Du wirst antworten“ eine sehr ernste Drohung. Auch dort, wo Lidia zur Zeit lebt, hätte er – Tschingischan – Freunde, sagt er. Tatsächlich sind tschetschenische Kriminelle ausgesprochen gut vernetzt, die Drohung also nicht leer. Seine Frau und sein Kind gehören zu ihm; das begründet er damit, wie viel Geld er für den Unterhalt der beiden angeblich ausgibt. Keiner auf der Welt könne seine Familie so beschützen, wie er selbst.

Freiheit – in Nordkaukasus ein Risiko

Bis zum Beginn des Russischen Krieges gegen die Ukraine lebte und arbeitete Lidia in der Russischen Föderation. Nun ist sie ausgewandert, unterstützt aber weiterhin Mütter, die von ihren Kindern gewaltsam getrennt wurden und bei Bedarf auch Frauen auf den ersten Kilometern ihrer Flucht.

“Staatliche und kommunale Behörden helfen den Müttern nicht nur nicht, sondern unterstützen sehr häufig die Aggressoren”, erklärt Lidia. „Eine Mutter vom Kaukasus muss sich im Konfliktfall auf einen langen, ermüdenden, kostspieligen und gefährlichen Kampf mit der Familie gefasst machen. Und sie muss sich gegen die Moralvorstellungen der Verwandtschaft stellen und einen gravierenden sozialen Abstieg in Kauf nehmen. Denn ein braves Mädchen sein, zugleich aber auch für die eigenen Kinder kämpfen – das geht nicht zusammen.”

Ich will wissen, ob diese frauenfeindlichen Bräuche ein altes oder ein neues Problem seien. “Kein Neues”, sagt Lidia, “ich habe Dutzende Interviewpartnerinnen über 50, deren Mütter verschwunden sind”.

Welche Regeln gibt es? frage ich Lidia. “Wir haben nicht viele Regeln. Wir haben ja als Informationsprojekt begonnen, wir wollten ursprünglich Rechtsberatung und etwas psychologischen Support anbieten. Dass wir Frauen sichere Unterkünfte vermitteln, hat sich nach und nach einfach ergeben. Unser wichtigstes Dokument ist die Videoaufnahme, um die wir unsere Klientinnen bitten. In der Aufnahme sagt die Klientin, dass sie gegangen ist, wieso sie gegangen ist und bittet die Familie darum, sie nicht zu suchen. Wir sagen aber auch ganz klar: sowohl die Klientin, als auch wir nehmen ein Risiko auf uns. Wenn wir später den Eindruck haben, dass unsere Klientin gegen ihren Willen verschleppt wurde, wenn sie aus einem Shelter entführt wird, dann veröffentlichen wir den Namen, das Foto und aktivieren die sozialen Netzwerke. Und auch erfahrene Kolleg*innen von SK SOS (*) haben mir ans Herz gelegt, genau das zu machen.”

Es liegt in der Natur der Sache, dass besonders die prekären Fälle in die Öffentlichkeit gelangen. Doch die NGOs, die im Nordkaukasus arbeiten, haben Dutzenden Menschen – Frauen und LGTBQ+ Personen geholfen, sich in Sicherheit zu bringen.

(*) SK SOS bedeutet ‚Krisengruppe Nord Kaukasus SOS‘

Ich bedanke mich für den Einblick in die Arbeit der NGO ‘Kaukasus ohne Mutter’ bei Lidia Michaltschenko. Wer ‘Kaukasus ohne Mutter’ unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen, Patreon oder PayPal zu nutzen (hatulik123[at]protonmail.co)