„Mach Dir meine Erinnerungen selber. Aber so, daß die Funken sprühen“, lachte er, warf noch ein paar letzte Fakten auf den Tisch und mußte dann schon wieder weiter. Also erfand ich mir meinen Schlund. Auch. Man erfuhr zu seinen Lebzeiten längst nicht alles von ihm. Und spürt doch heute noch, was ihn bewegte. Schließlich sind da seine Bilder, die Zeichnungen, die Bücher, die Materialien. Die erzählen. Von einem Leben, in dem einer suchte und auch fand. Auch Farben. Und war so vielen eine Hilfe, ein Ansporn, eine Inspiration, ein guter Freund – ein alter Meister irgendwie. Heute ist sein Geburtstag. Bleibt unvergessen.

(…) So ein Leben ist lang. Und kein Tag ist wie der andere. Kein Jahr. Nicht wenige solcher Jahre war Schlund den Kindern ein Verbündeter. Kindern, die anders sind, besonders, behindert vielleicht. Schlund war einer, der auf die Kinder neugierig war, sie entdeckte, sich entdeckte, und so malten sie alle und staunten gemeinsam. Er hätte vielleicht lieber in einem verglasten Dachatelier in Nizza gemalt, Galeriekunst produziert, noch mehr Ausstellungen geplant, die eine oder andere Laudatio kassiert, hat sich aber nie so recht um eine Malerkarriere gekümmert, sondern, wenn einer ein Schlund ist, muß er das Eigene tun.

Es gibt immer etwas, das einen Schlund treibt, etwas Neues, eine verrückte Angst, der eigene Leib, das springende Herz. Das Leben ist kein langer ruhiger Fluß, sondern es stürzt vorwärts, reißt ihn mit, fraglos, und er findet sich nach all dem 68 in der Akademie als studierter Heilpädagoge wieder und tut genau das, was die Mutter schon lange tut. Therapiert, versucht zu helfen. Die Mutter lebt noch. In einem Bungalow und trägt bevorzugt rote Schuhe.

„Ich hol mir den Stein der auf mich wartet, stelle ihn in das Fenster, um mit ihm zu leben“, solche Sätze drechselt er in sein Skizzenbuch, des Nachts, wenn er nicht schlafen kann, wieder mal, und seine Frau, eine seiner Frauen, ich weiß nicht welche, will, daß er das Licht ausmacht: „Aber sofort!“. Doch er wirft sich auf sie, nein, er zieht sie sanft auf seine schreiende Haut und hält sie fest, ganz fest, so fest, wie er manchmal diese Kinder in den Farben seiner therapeutischen Praxis halten will, Kinder, die sich nicht von ihm berühren lassen wollen. Die sich von niemandem berühren lassen, Dir fast nie in die Augen schauen, manchmal wütend werden oder kichern ohne Ende. Ein Junge versteckt sich auf dem großen Aktenschrank in Schlunds Praxis. Knapp unter der Zimmerdecke. Liegt da und atmet schwer.

Schlund schiebt einen Stuhl heran. Ganz langsam macht er das und keinen Lärm, ich jedenfalls höre nur atemlose Stille. Er steigt auf den Stuhl, zieht sich hinauf auf den Schrank und liegt still. Auf dem Bauch, der noch kein rechter ist. Liegt oben auf dem großen Stahlschrank, reglos, hört den Atem des Kindes, zählt die eigenen Atemzüge, schweigt und die Zeit vergeht. Jemand klopft, öffnet die Tür, Schlund bewegt sich nicht – vielleicht einer von den Kinderärzten, mit denen er zusammenarbeitet. Die Tür wird geschlossen. Wieder ist es still. Und die Zeit vergeht.

Auf einmal ist irgendetwas anders. Ganz anders. Schlund dreht langsam den Kopf in Richtung des Jungen. Richard, „Richie“ haben ihn die Eltern genannt, und halten es nur schwer aus, wenn sich der Junge im Kinderzimmer Wunden reißt und danach auf dem Boden hockt, den Oberkörper ausschlagen läßt wie ein Pendel, einsam wütend auf seiner steingewobenen Insel, und der Schlund dreht den Kopf noch ein wenig weiter, kann den Richie sehen. Und der sieht ihn, schaut ganz ruhig Richtung Schlund, mit wunderschönen großen Augen, zum ersten Mal und lange und der Schlund schaut lächelnd zurück, rührt sich nicht, will sich nie mehr rühren. Will diesen Augenblick endlos werden lassen.

Irgendwann muß er aber doch wieder vom Schrank herunter, der Richie wird von den Eltern abgeholt, die sind unbändig glücklich: „Das ist doch nicht möglich!“ und Schlund bekommt einen stürmischen Kuß von der Mutter, eine kleine Träne vom Vater ins Knopfloch und dann klopft es schon wieder an der Tür seines therapeutischen Raums. Jedenfalls wünscht Schlund nichts sehnlicher, als daß es klopfen würde, energisch, und SIE käme herein: er hat ihre ersten Bücher gelesen und war begeistert von Alice Miller.

Die Miller hatte eine Expedition ins schaurige Wunderland der schwarzpädagogischen Kinderzucht begonnen und der Schlund war ihr durch’s ganze Buch gefolgt, hatte staunend all die ihm gut bekannten pädagogischen Werkzeuge besichtigt, mit denen man Kinder im Laufe der Geschichte zugerichtet hat und immer noch zurichtet und spürte sehr genau die Schmerzen, die sie meinte.

Und nun steht sie tatsächlich vor ihm, eine Dame im blauen Kleid, gut frisiert, Dauerwelle, und Alice sieht irgendwie seiner Mutter ähnlich. „Hallo Schlund!“ sagt sie, als ob sie sich lange kennen, und vielleicht tun sie das auch, setzt sich auf seinen hölzernen Schreibtischstuhl und streckt die nylonbestrumpften Beine von sich: „Das war eine lange Fahrt!“ Alice ist extra aus der Schweiz gekommen, weil er ihr in einem langen Brief geschrieben hat, daß er all die Reservepestalozzis und Ersatzfröbels nicht mag, die Kinder in pädagogische Konzepte sperren und sie nicht frei atmen lassen.

„Genau“, nickt die Alice, spricht vom Drama der Erziehung, das bei allen am Anfang steht, von Gewalt und anderem Schreck und der Schlund nickt ebenfalls, beide nicken, solange bis es ihm plötzlich reicht, er wieder auf den Schrank steigt und von oben herunterschreit: „Und was tun wir dagegen? Nur Schreiben und Couchanalysen reichen nicht!“„Nun kommen Sie erstmal wieder runter!“, fordert die Alice. Doch der Schlund greint und will erst wissen, was man noch tun kann, um die Kinder endlich aus der Pädagogik ihrer Zuchtmeister zu befreien. Keine leichte Frage. Die Alice will hilfsweise noch mehr Bücher schreiben, sagt sie, aber das reicht ihm natürlich nicht, Schlund bleibt auf dem Schrank liegen und Alice findet ihn verstockt, überlegt einen Moment, reibt kurz an ihrer Nase wie an einer Wunderlampe, dann steht sie auf, schiebt den Stuhl zum Schrank, steigt hinauf und da liegen sie nun beide. Der große Schrank schwankt ein wenig unter dem Gewicht der Beiden, da flüstert sie ihm etwas ins Ohr, was nicht weiter schwierig ist, sie liegen ja dicht beieinander, flüstert also: „Übrigens, ich male!“

„Ach!“, entfährt es dem Schlund und er vergißt trotzig zu sein. Dann schwärmen beide von Bildern, die sie stark machen und wach und froh und sie lachen und stehen inzwischen längst wieder unten auf dem Parkettboden, mit Millers Pinseln und Farben in der Hand, die sie immer in einer alten braunen Ledertasche bei sich trägt. Und malen auf die weiße Rauhfasertapete der Praxis. Keine Stühle, keine Tische, die brauchen sie nicht, ist ja alles da, aber ein Kind malen vielleicht, nein, zwei, eine Frau, Lebenslinien, ein Leuchten dazu, Trostspuren in gelb, blau, schwarz, rot und einen Strich grün für das Lachen.

Als Richie in der Woche darauf zu seiner Therapiestunde kommt, liegt der Schlund schon wieder oben auf dem Schrank. Unten warten Farben und Pinsel. Eine Wand des therapeutischen Raums ist noch unbemalt.

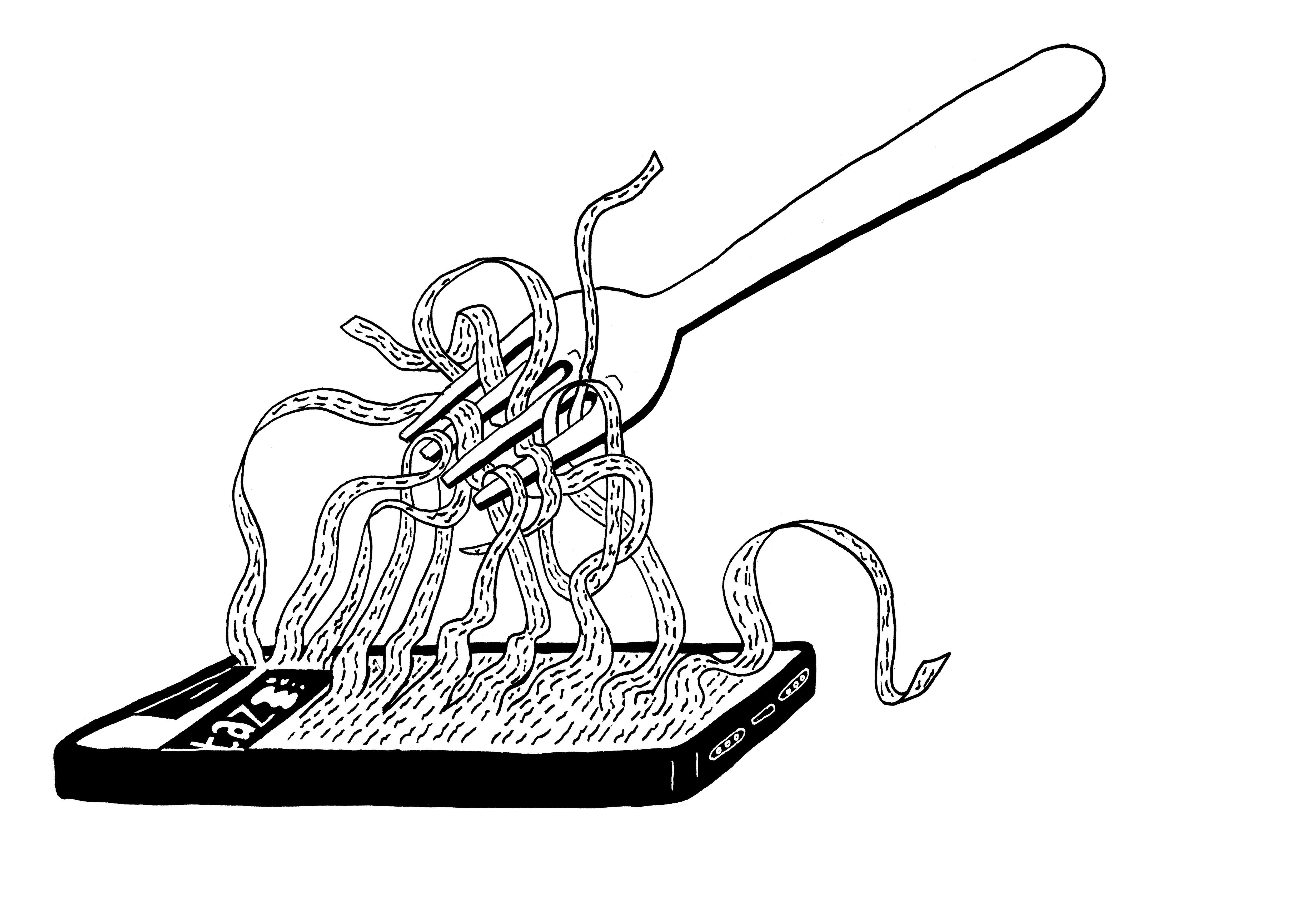

Illustrationen: Joern Schlund

(9. Juli 1934 – 1. Februar 2017)