Jan-Christoph Gockel hat die Herausforderung gemeistert, das epische Monumentalwerk von Melville auf die Bühne zu bringen – Von Amokläufern und dem geheimen Weiß des Seins

Das Publikum tritt ein. Die Bühne liegt ihm zu Füßen. Die Türen schlagen zu. Es wird still. Nur der Atem Einzelner ist zu vernehmen. Das Licht bleibt an. Man fühlt sich wohl, wie im eigenen Wohnzimmer, bis hinter dem hölzernen Gerippe eines ovalförmigen Schiffbugs, der mit Seilen an der Decke gesichert ist, Kapitän Ahab – brillant gespielt von Wolfgang Michalek – sich dem Publikum nähert. Gekrümmt und mit ruhelosem Blick, in dem eine Besessenheit zu erkennen ist, die die Welt zu verzehren vermag, schleicht er leicht humpelnd vor dem Publikum hin und her. Er fixiert Einzelne und fragt sie mit der trockenen Überlegenheit eines Schiffkapitäns, der die Antworten schon kennt, ob sie je auf einem Schiff waren; wenn ja, auf was für einem. Er kriegt Unterschiedliches zu hören, bleibt aber offensichtlich unbefriedigt, ja lacht gar mit Schweigen über die Antworten, so als wolle er sagen: ihr kennt das Schrecken der Gewässer nicht, ihr nicht, für die die Gewässer Romantik sind, ihr Träumer.

Einer, den Kapitän Ahab anspricht, sticht besonders hervor. An ihm bleibt er hängen, wie die Manteltasche an einem Türgriff. Dieser antwortet mit Pfeilen; pointiert, impulsiv, kokett. Er will, anders als die anderen, gefragt werden. Kapitän Ahab will weiter, aber dieser Gast ermächtigt sich selbst zu weiteren Antworten; auf welchen Gewässern er schon war, welche Kapitäne er kennt und so weiter. Hier hat Kapitän Ahab einen gefunden, den es nach den Horizonten eines Schiffs dürstet, das auf dem Rücken der Weltmeere schwimmt. Ahab wendet sich um und ruft im Abgang, dass er dann folgen soll. Er brauche ohnehin noch einen Knochenbrecher auf seinem Walfangschiff, der Pequod.

Man könnte, wie ich mutmaßte, meinen, dass es sich rhetorisch um eine schöne Ouvertüre handelt und dass ich einfach aufstehen sollte, um ihm zu seinem Schiff zu folgen, ist doch der junge Ismael ebenso wie das Publikum selbst eine Landratte, ehe er bei der Pequod anheuert. Doch plötzlich verdunkelt sich der Raum, der Bass einer Gitarre schlägt an, Kapitän Ahab geht humpelnd ab und im schreienden Ruck des Geschehens steht der Gast aus der dritten Reihe auf und folgt Kapitän Ahab. In der Tat, es handelt sich um Ismael, gespielt vom Puppenmeister Michael Pietsch! Ich, in der zweiten Reihe sitzend, bin frappiert über den Widerstreit meines Gedanken und des Ereignisses, das sich vor mir abspielt. Ich finde mich als Insassen wieder, der in die Falle der Regie von Jan-Christoph Gockel getreten ist. Ich stehe im Sog der Inszenierung und ahne das ferne Echo weißer Wale, deren Klagerufe die Wasserwogen zu mir tragen. Die Regie hat mich gepackt. Das Publikum, aus dessen Schatten Ismael heraustritt, steht von Anfang an im Stück. Ismael ist der Auserwählte des Publikums, der in unserem Namen der Zeuge einer Jagd nach dem gefürchteten, weißen Wal mit der firmamentgleichen Stirn sein soll, auf der die harpunierten Zerfurchungen die Gedanken des größten Lebewesens auf Erden wiedergeben: Moby Dick.

Der Mythos des Moby Dick

Jan-Christoph Gockel hat die Herausforderung gemeistert, das epische Monumentalwerk von Herman Melville in einer zusammenhängenden Dramatik auf die Bühne zu bringen. Die Wendepunkte, die Sprachgesten, die Akzente des Widerspenstigen um Kapitän Ahab und seiner Walfangmannschaft herum wurden nahezu perfekt situiert. Das Konfliktgemenge rund um die Dialektik von Mensch und Natur, dem der Mensch im hochentwickelten Industriezeitalter als Geißel gegenübertritt, wodurch er sich selbst als Naturgeschöpf geißelt, ist ausgezeichnet umgesetzt. Die erste Szene kurz nach der Eröffnung, wie oben beschrieben, ist charakteristisch hierfür.

Nachdem im Blitzlicht des wankenden Schiffbugs die Mannschaft wie ein Ensemble dämonischer Höllenkreaturen aus einer Lucke hervorkriecht und sich erhebt, wird ein Walfang simuliert. Die Mannschaft sichtet ein Wal, in dessen Haut Felix Mühlen mit seiner großen, robusten Statur schlüpft. Er wird gefangen und während er die blutrünstige und vor Nichts Halt machende Walfangprozedur schildert, wird er von der Mannschaft mit Füßen an ein Seil gehängt, in die Luft gezogen, kopfüber hin und her geschaukelt, um schließlich mit reichlich Kunstblut enthäutet und ausgeschlachtet zu werden. Das gewöhnliche Publikum erwartet Unterhaltung, das denkende eine Quintessenz und das ruhelose ein Spektakel, wenn es das Theater besucht. Aber alle werden hier enttäuscht durch einen Schock, der ihnen auf die Nase geschlagen wird. Hier macht Gockel von Anfang an klar: heute Abend gibt es nicht viel zu lachen, denn heute Abend halte ich euch einen Spiegel entgegen, auf dem ihr den Kern eures Seins sehen sollt.

Worum geht es in der Geschichte? Kapitän Ahab und seine Mannschaft sind Walfänger. Sie verdienen ihr Geld mit dem Wal, an dem alles verwertbar ist, vor allem das Öl, das in seiner riesigen Fleischmasse strömt. Das Spezifische dieses Walfangkommandos ist das zur Absolutheit gewordene Ziel des Kapitän Ahab, Moby Dick zu töten, der ihm einst ein Bein abgerissen hat. Diese Verfolgungsjagd nach einem Wal wird zum Verfolgungswahn nach dem Absoluten. Monatelang auf dem blauen Leichentuch der Ozeane schiffend, zwingt er seine homerischen Harpunierer sich seinem Größenwahn, seinem Hass, seiner Rache zu unterwerfen. Einen Fluch über sich selbst legend verflucht er seine Mannschaft, die Meere, die Wale und vor allem Moby Dick – die Unfasslichkeit der Natur. „Wohin ich auch fahre,“ klagt er, „ich hinterlasse weißes aufgewühltes Kielwasser, bleiche Fluten und bleiche Wangen.“ Bleiche ist das Element der Verwesung. Auf der Jagd nach Moby Dick verwest Kapitän Ahab und sein Team. Die Entmenschlichung findet auf zermürbendem Weg endlich seinen toten Punkt, der sich in Moby Dick, dem Mythos, zentriert. Denn Moby Dick wird nicht gesehen, nicht gefühlt, nicht geschmeckt. Moby Dick wird gedacht, nämlich als dämonische Idee, die Besitz ergreift vom Hochmut des Menschen und ihn in Ketten der Besessenheit legt. Die Geschichte ist eine Geschichte vom Krebs, der den Verstand des Menschen zerfrisst, indem er den Willen eines Einzelnen zu einer Kraft göttlicher Art sublimiert. Diese Idee erlebt ihre Mimesis in der Inszenierung des Stuttgarter Kammertheaters, wo Robert Kuchenbuch, der Stubb spielt, an einer Stelle, den Horizont ins Auge fassend, mit dem Herz des Epos ausruft: „Blas nur weißer Wal; der Teufel ist hinter dir.“

Ahab, der Amokläufer

Die Inszenierung hat sich den Konflikt zwischen Mensch und Natur zum Schwerpunkt gemacht. Kapitän Ahab spielt dabei die zentrale Rolle. Seine Besessenheit, Moby Dick zu töten, ist der Grund der Hetzjagd auf die Natur. Gockel will uns zeigen, dass auf die Herrschsucht des Menschen über die Natur die Zerstörungswut gegen die eigene Natur folgt. Kapitän Ahab erklärt der Natur daher im Namen der menschlichen Zivilisation den Krieg. Er ist ein Wahnsinniger, ein Besessener, ein Inquisitor, ein Amokläufer, der in allem – auch bei sich selbst – sein Feindbild sieht: Moby Dick. Was der Inszenierung an dieser Stelle fehlt oder nicht hinreichend herausgestellt wurde, ist die Tatsache, dass der trivial erscheinende Walfang sich als Wegbereitung eines neuen Zeitalters entpuppt, das heute seine Triumphe des Elends feiert.

Das Öl des Wals steht für das Öl, das in die kapitalistischen Industrien gepumpt wird, auf denen die bürgerlichen Demokratien im Westen errichtet werden sollen. Kapitän Ahab ist demnach eine maritime Charaktermaske für den industriellen Kapitalisten des 19. Jahrhunderts, der den Kapitalismus und nichts als den Kapitalismus will, weil mit ihm die Geschichte seinen Zweck erreichen soll. Insofern figuriert Kapitän Ahab als der sich selbstverwertende Wert, dessen Formwandel Karl Marx in seiner Wertanalyse sichtbar macht. Nicht ohne Grund wurde das epochale Werk Melvilles, das 1850 erschienen ist, als literarisches Propädeutikum zum Kapital von Karl Marx gelesen, das 1858 erschien. In Kapitän Ahab erreicht die Selbstverwertung des Werts, die eine „okkulte Qualität“ an sich hat, seinen Höhepunkt. Hier will sich die Selbstverwertung des Wertes zum Absoluten krönen, indem er die Natur, das für ihn durch und durch Ausbeutungsmaterial darstellt, in Gänze in sich aufsagen will. Das Absolute der Natur, womit der Verwertungsimperativ sich zu kleiden trachtet, ist dabei Moby Dick. Dem Kapital liegt die inhärente Gesetzmäßigkeit zugrunde, sich zu verabsolutieren oder selbst zugrunde zu gehen. Das ist sein Stoffwechsel, das Atmen nach göttlichen Cäsarentums, und daher ruft die Mannschaft der Pequod an einer Stelle: „Unsterblichkeit ist auf Zeit dauernde Allgegenwart.“ Diese Unsterblichkeit will das Kapital in Person Ahabs an sich reißen, der sie nur durch eine Unmöglichkeit erlangen kann: die Tötung der Natur, die zugleich die Tötung des Menschen als Naturgeschöpf ist. Das Kapital zeigt sich in letzter Konsequenz suizidal. Ebenso wie die Natur muss das Schiff und die produktive, arbeitende Mannschaft untergehen, damit es sein Ziel erreicht. „Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter,“ wie Karl Marx im Kapital schreibt, was als Kommentar zu Moby Dick gelesen werden kann.

Hier wäre der Ansatz zu finden, Kapitän Ahab als zeitgenössischen Kapitalisten zu entlarven, der in posthistorischer Illusion gefangen die Annahme verkörpert, der Kapitalismus sei alternativlos, womit zugleich gezeigt würde, dass die Ursache der Selbstzerstörung der Menschheit nicht im Menschen, sondern in den Verhältnissen liegt, die der Kapitalismus strukturiert.

Das geheime Weiß des Seins

Aber kommen wir zum Wal zurück. Gegen Ende hält der breitschultrige und stämmige Komi Mizrajim Togbonou, der einen Mitglied der Pequod spielt, einen mitreißenden Monolog, der zeigt, dass das Theaterteam das Geheimnis des Epos zu lüften wusste, nämlich die Farbe Weiß, die hinter allem steckt. Weiß ist der Seinskern, womit die Dinge sich in geheimer Verschwörung gegen den Menschen erklärt haben.

„Melvilles Augen sind seltsam scharf,“ schreibt Jean-Paul Sartre 1941 in seiner Rezension zu Moby Dick. „Was er beobachtet, ist aber nicht das Nichts, sondern das reine Sein, das geheime Weiß des Seins. (…) Niemand hat stärker als Hegel und Melville gespürt, dass das Absolute hier um uns herum ist, als etwas Furchterregendes und Vertrautes, und dass wir es sehen können, weiß und glatt wie einen Hammelknochen, wenn wir nur die bunten Schleier etwas zur Seite tun, mit denen wir es bedeckt haben. Wir haben Umgang mit dem Absoluten.“ Dieses von Sartre beschriebene Weiß als unterschiedslos Identisches allen Seins, das in dem Monolog mit der patriarchalen Vorherrschaft des alten, weißen Mannes getackert wird, begleitet die ganze Inszenierung.

Wenn man ganz genau hinschaut, die nötige Imagination aufbringt, die Bugwellen auf der Bühne sieht, das ozeanische Weltenende an den Wänden erkennt und das in der Abenddämmerung am Horizont blasende Geheul der Wale durch die Bassgitarre hört – dann wird das Publikum erkennen, dass „das Genie des Wals sein tiefes Schweigen (ist).“ Dieses Schweigen ist das geheime Weiß des Seins, womit uns die Inszenierung nach zwei Stunden theatralischer Fülle wieder in die in Farben, Masken und Kulissen stehende Welt der Verpuppungen, wie sie Michael Pietsch mit dem Walfangteam der Pequod anstellt, entlässt.

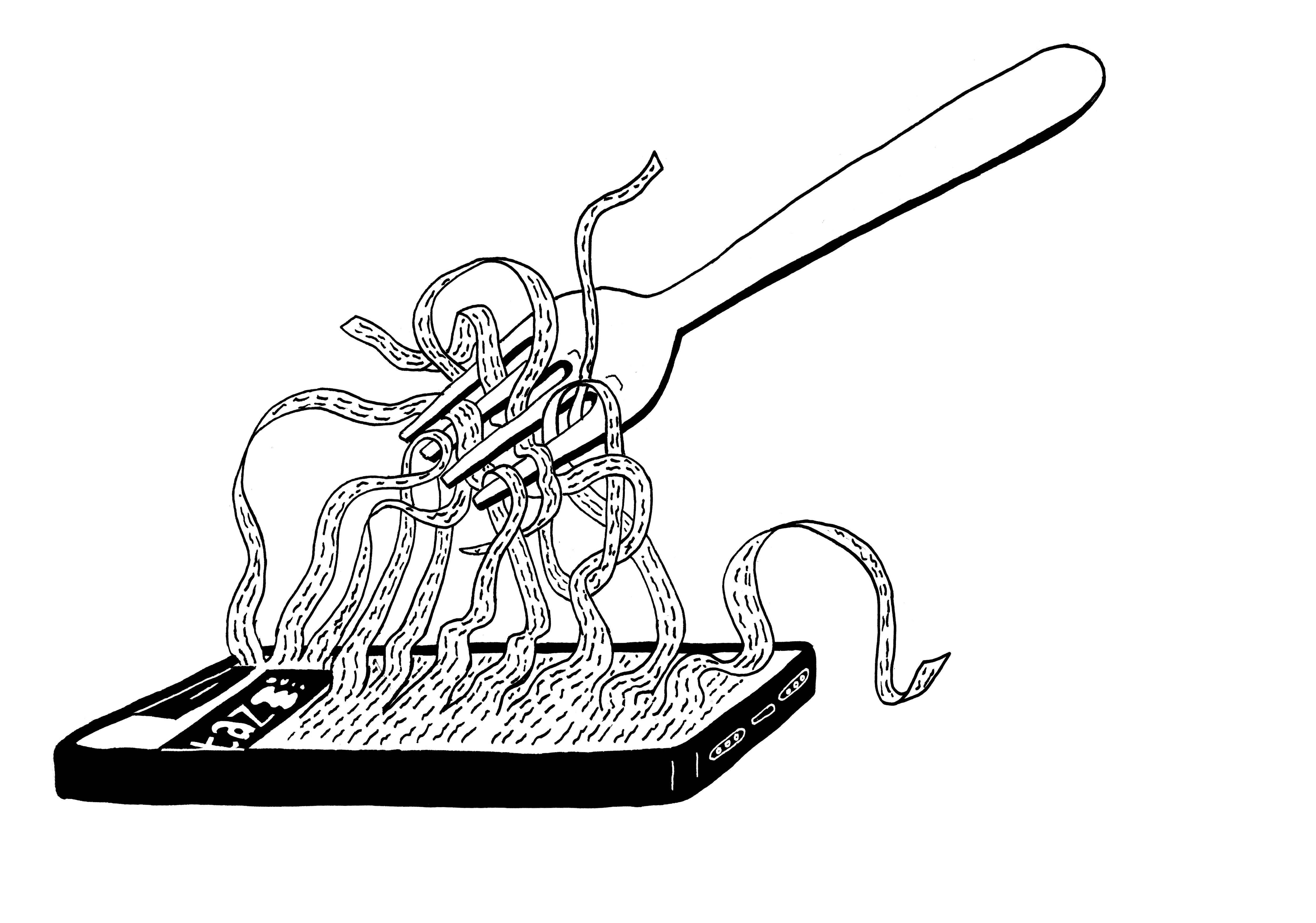

*Titelbild von Julian Marbach vom Stuttgarter Staatstheater