Im Schauspiel Stuttgart wird „Der Steppenwolf“ in der Regie von Philipp Becker aufgeführt. Neben den brillanten Schauspielern entpuppt sich das „magische Theater“ als Weltflucht

Hermann Hesse ist in Stuttgart eine Ikone. Jede Spielzeit findet irgendeine Inszenierung über eines seiner Werke statt, obwohl er kein einziges Theaterstück schrieb. Trotzdem ist meist ausverkauft. Es handelt sich um Romanadaptionen. Denn ein dramatischer Transfer von Hesses Werken ist nahezu ausgeschlossen. Hesses Werke sind zu psychologisch als das sie dramatisiert werden könnten. Darüber hat schon mal ein Freund von mir in Bezug auf eine Demian-Inszenierung in Hamburg geschrieben. Die Psychologie, reine Innerlichkeit, ist unspielbar. Innerlichkeit im Theater funktioniert nur in der Vermittlung durch Äußerlichkeit, wie im wirklichen Leben auch: d.h. durch Körper, Geste, Stimme, Handlung. (Man könnte an dieser Stelle eine unbeliebte These aufwerfen und durchaus gut begründen, ob Innerlichkeit nicht eine geistesgeschichtliche Erfindung aus Dichtungen und Romanen um 16 bis 18 hundert ist – ein anderes Mal!) Und wenn trotz alle dem mal nichts von oder über Hesse aufgeführt wird, dann wird über Hesse gesprochen. So webt der Landstrich am seichten Neckar, wo Weinreben im feinstaubumwirbelten Kessel wachsen, seine Gedanken, die er spinnengleich aus seinem Körper zieht.

Ein Weckruf aus den Alpen

Stuttgart ist stolz auf seinen Sohn, einem Freigeist, aufgestiegen aus der Spätromantik eines Novalis, der Lebensphilosophie eines Max Scheler und dem pathetischen Übermenschenschwindel eines Friedrich Nietzsche, freilich inmitten der pietistischen Enge seiner schwäbischen Mitwelt. Sicher, zwischen diesen Namen steht Hesse nicht als Jünger, sondern als selbstständige Persönlichkeit, als Schriftsteller, der es vermochte, eine Synthese aus seinen Meistern zu schaffen. „Der Steppenwolf“ ist eine solche Synthese. Sein Hintergrund ist Novalis, sein Vordergrund Nietzsche und sein Mittelgrund die Lebensphilosophie, die im Übrigen schon immer konservativ war, wie man spätestens seit Oswald Spengler und Ernst Jünger weiß. Dennoch ist der Roman, der unter der Regie von Philipp Becker im Stuttgarter Staatstheater in der laufenden Spielzeit inszeniert wird, ein Werk von weltbekanntem Rang. Vor allem in den 60ern hat es eine ruhmreiche Verbreitung erfahren, die nicht zuletzt auf verdrossene Bürgertumskinder, also die Hippies, dem Urtyp heutiger verdrossener Bürgertumskinder, also die Hippsters, zurückzuführen ist. Für sie war der steppenwölfische Harry Haller sowas wie ein väterlicher Weckruf aus den Alpen, wo bekanntlich Zarathustra sein Unwesen mit Adlern und Schlangen treibt.

Ich habe das Buch mit etwa 21 Jahren gelesen. Es war für mich eines jener Bücher, die in mir eruptive Wirkung hinterlassen hatten, ohne damals erkannt zu haben, dass solche Bücher nicht für Arbeiterkinder geschrieben waren. Denn ein Steppenwolf zu sein, setzt voraus, ein bestimmtes Mindestmaß an ökonomisches und kulturelles Kapital zu Händen zu haben. Das hatte ich nie, das hatten meine Vorfahren auch nie, steppenwölfische Berührungspunkte in unserer Sozialisierung gab es niemals. Dennoch: Geschichten, wie der „Steppenwolf“, sind Geschichten, die man nicht vergisst. Denn sie sind, wie es Nietzsche im „Zarathustra“ schrieb, mit „Blut geschrieben“ und „du wirst erfahren, dass Blut Geist ist.“ Diese Erfahrung macht man in der Lektüre des „Steppenwolf“; sie ist intensiv und greift das intellektuelle Zenit an.

Welche Erfahrung aber macht man in der Aufführung im Stuttgarter Staatstheater von Philipp Becker?

Drei Spiegelträger auf der Bühne

Harry Haller wird von Wolfgang Michalek gespielt, der mal wieder mit Gestik und Unberechenbarkeit, mit Empathie und Energie, mit Agilität und Stimme beeindruckt hat. Ausgezeichnet ist die Souveränität, mit der er Bühne und Publikum in seinen Bann zieht. Es ist, als liege hinter seinem Spiel, was mir schon oft aufgefallen ist, ein in apollinischen Fesseln liegender dionysischer Wahnsinn. Seine Bühnenmacht wird mit dem ersten Drittel der lediglich 105 Minuten langen Inszenierung deutlich, wo er einen Monolog hält, der – wahrscheinlich mehr auf die Regie als auf Michalek zurückgehend – fast in ein Kabarett ausschert. Dabei bleiben die Lichter, sowohl auf der Bühne als auch im Publikum, an, bis sich ein Chor aus den Reihen des Publikums erhebt und das Startsignal für das „magische Theater“, das im Roman im Schlussteil stattfindet, gibt. Das Publikum wird Publikum, indem es mit der Dunkelheit in die stalkende Anonymität versinkt. Davor war es eine Ansammlung von Einzelnen.

Ungeachtet dessen sieht man bereits nach dem ersten Drittel: Romanadaption heißt Schere in die Hand nehmen und schneiden was das Zeug hält. In diesem Monolog erfahren wir von Hallers Frust, Wut und Müdigkeit gegenüber das verlogene Leben im Bürgertum. Er ist ein um die 50 Jahre alter bürgerlicher Intellektueller und zieht einen häretischen Strich unter sein Leben. Er hat die Absicht, sich das Leben zu nehmen. Also wählt er „Alles-oder-Nichts“ und landet doch im „Mehr-oder-Weniger“, also endlich im Chaos. Somit ist die Dramaturgie vorabentschieden: Haller weiß, was er nicht will, aber er weiß nicht, was er will. Das Wissen um seinen Unwillen und das Unwissen um seinen Willen ist das Verhängnis, das ihn zerreißt. Hieraus quellt seine Zwiespalt. Konfrontiert mit einem Scheiterhaufen, einsam angesichts seiner Eigensinnigkeit, übermannt vom Selbst- und Welthass, ergriffen vom Ekel gegen das bürgerliche Glück, versucht er nunmehr seine dunkle Sehnsucht zu lichten. Dieser Sumpf von Seele wird im Monolog, der zugleich ab zwanzig Minuten eine Langatmigkeit durch Wiederholungen annimmt, galoppartig skizziert – wohlgemerkt mit Ein-Mann-Worten, nicht mit gestischer Handlung oder dramatischer Zuspitzung, gleichwohl der richtende Chor Hallers Gewissen wie ein Echo darstellt.

In diesem Zustand, mit dem Rücken an der Wand, begegnet er Hermine, einem flatterhaften Wesen, das ihn in die Entzückungen und Leichtigkeiten des Lebens einführt: Tanz und magisches Theater. Hermine wird von Viktoria Miknevich gespielt, die eine wunderbare Lebendigkeit auf die Bühne bringt. Sie stürmt die Bühne als Sängerin im schwarzen Kleid mit „Run Boy Run“ von Woodkid. Die Aufführung beginnt erst mit ihrem Auftritt zu atmen. Erst mit ihr tritt der dramatische Stoffwechsel ein. Sie verleiht Hermine eine fluide Körperlichkeit und schafft es in ihrer Stimme gleichsam eine suizidale Daseinsenttäuschung mit einem lebensgierigem Satyrspiel im ein und demselben Tonfall zu vereinen. Das Letztere soll Hallers Ausweg sein. Miknevichs Spiel ist die Demonstration – nicht Reanimation – Hermines. Sie hat ihren Applaus verdient.

Neben Hermine, die in der Aufführung von Philipp Becker leider etwas zu kurz kommt, wird uns der Dritte und Letzte im Gespann, Felix Mühlen, vorgestellt, der den don-juanistischen Pablo und Goethe wie Mozart spielt. Die letzten verwandelt er zu sympathischen Abendunterhaltern. Auch Mühlen verdient sein Applaus. Mit Witz in Mimik, Strenge in Haltung, Leichtigkeit in Stimme und nicht zuletzt mit der Robustheit seiner immer-präsenten Physiologie hat er beeindruckt.

Diese Drei haben je in ausgleichender Funktion zum nächsten ein starkes Team abgegeben, das vom Chor begleitet wurde. Zu Dritt war ihr Schauspiel ein „Spiegel und die abgekürzte Chronik“, wie es in Shakespeares „Hamlet“ heißt, aber ob es „Spiegel und die abgekürzte Chronik des(!) Zeitalters war“, kann nicht von ihnen, sondern muss von der Regie bzw. vom Stückeschreiber verlangt werden.

Jedenfalls hat es Spaß gemacht, ihnen zuzusehen, obwohl die Handlung wegen der Schwerpunktlegung auf das „magische Theater“ dünn war und obwohl die Aufführung sich als undramatisch-inkonsistente Adaption statt dramatisch-konsistente Transposition entpuppt hat, was – Letzteres – die Reaktionen meiner Begleiter, die den Roman nicht gelesen haben, zeigten. Sie haben den Handlungszusammenhang nicht nachvollziehen können; vielmehr hatten sie den Eindruck, die Aufführung setzte den Romanleser voraus. Das ist ein weiteres, klares Merkmal von Romanadaptionen. Sie werden für Kenner gemacht. Eine Adaption zeichnet sich mit Abstraktion – statt mit Transfer – des Stoffes aus. Transfer heißt selbstständige Neufassung, daher konkret, nicht unselbstständige Kolportage. Wann endlich hört der Adaptionstrend von Romanen im deutschen Theater auf? Wahrscheinlich wenn Theater nicht mehr für bildungsbürgerliches oder sozialliberales Abonnentenpublikum gemacht wird.

Unsterblichkeitspathos als Fluchtraum

Im hauseigenen Magazin des Staatstheater Stuttgart „Reihe 5“ Nr. 11 sagt uns Philipp Becker in einem von Martin Theis geführten Interview, dass ihn „das unvollkommene Bemühen, etwas zutiefst Abgründiges auszudrücken“, an Hermann Hesse fasziniert. Was dieses Abgründige uns „über den Zustand der Welt von heute sagen“ kann, oder was es überhaupt sein soll, bleibt offen, auch wenn Theis danach fragt. Dieser Frage weicht Becker mit dem Verweis auf „Die Schutzflehende“ von Aischylos aus, das uns trotz 2500 Jahre was sagen kann – wohl wahr, das kann es. Eine explizite Antwort aber bleibt er dennoch schuldig, auch in der Aufführung, wobei schon große Fantasie dazu gehört, das Tragödiengenie Aischylos mit dem Dichter und Romancier Hermann Hesse in Vergleich zu ziehen.

Anschließend kommt der modische Hinweis auf die „Selbstbestimmung“, über die wir ja durch Harry Haller, der gescheiterten Existenz, etwas erfahren könnten – was dieses Etwas sei, erfahren wir nicht. Ist es Hallers weltflüchtiger Hedonismus, den er sich durch die Dividenden seiner Wertpapiere als Arbeitsloser leisten kann? Oder meint Becker Hallers ästhetische Oh- wie Ach-Selbstkasteiung, den er sich mit seinem Wissensüberdruss, welchem der Genuss nicht weniger Bildungsgüter auf dem Rücken der täglichen Reproduktionsarbeit der Arbeiterklasse vorangeht, erlauben kann? Wie dem auch sei, ebenso im Interview wie im Roman als auch in der Aufführung wird deutlich, dass der „Steppenwolf“ sich für Resignation anstatt für Kampf entscheidet – eine tragische Figur, die, nach individueller Erlösung suchend, ohne auch nur zu erahnen, dass inner- wie außerweltliche Erlösung nicht existiert, ihre Freiheit aufgibt. Wäre da nicht der Ewigkeits- und der Unsterblichkeitspathos Hesses, den Becker Eins zu Eins – heute, im imperialen 21. Jahrhundert! – übernimmt, um Fluchtpunkte aus dem steppenwölfischen Seelenstriptease zu entwickeln, könnten wir darauf verwiesen sein, dass es anstatt von Erlösung hingegen Lösungen geben könnte; Lösungen, die weder ewig noch unsterblich sind, sondern profan und diesseitig und von mir aus auch fehlbar, weil der Mensch selbst fehlbar ist. Doch dieser Verweis bleibt eine Hypothese. Er wird überlagert von demselben unzeitgemäßen Pathos, den Haller in Mozart und Goethe und auch ein wenig in Hermine transfiguriert. Warum? Weil er Angst vor dem Tod hat, obwohl uns, mit Epikur gesagt, der Tod nichts angeht, „denn solange wir sind, ist der Tod nicht da, und wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr.“ So leicht ist das. Aber Haller, ein Nostalgiker, ein Gelähmter, ein Affektgeladener, wünscht sich einen Gott, weil wir – mit gutem Recht – Gott getötet haben, ehe er uns getötet hätte. Ehrlich gesagt, auch wenn ich Hesse viel abgewinnen kann, diese Art Pathos nervt. Sie ist eine Blendung, Verblendung, Ausblendung; also Umblendung. Demnach hat es auch in der Aufführung genervt.

Spieltrieb eines Bourgeois

Mit der Inszenierung wird deutlich, dass es Becker um den Spieltrieb eines überdrüssigen Bourgeois geht, statt um die Enthüllung desselben als Dekadenz im krisengeschüttelten Hochkapitalismus. Die Inszenierung will den Menschen nicht das wirkliche Leben zeigen, damit die Menschen das Leben meistern können. Sie will den Menschen zeigen, wie sie vom Leben erlöst werden können. Dies macht auch das Auseinanderfallen von Frage und Antwort am Ende des Interviews deutlich, das ich hier vollständig zitieren möchte, damit der Leser ausschnittsweise das Leben im heutigen Theater nachvollziehen kann, um es zu meistern:

Theis:

Bei aller Tragik, die materielle Existenz der Hauptfigur ist gesichert. Haller betrinkt sich mitten in der Woche und schläft dann in seiner Mansardenwohnung aus. Werden im „Steppenwolf“ nicht in Wirklichkeit Luxusprobleme der Oberschicht ventiliert?

Becker:

Ich sehe das Stück als eine Fabel über die menschliche Existenz: „Zurück führt überhaupt kein Weg“, heißt es im „Steppenwolf.“ Nur die Gegenwart ist wirklich, alles andere Erinnerung oder Projektion. Du musst dich weiter in die Schuld, weiter in die Menschwerdung treiben. Abgesehen davon: Ich habe Respekt davor, wenn einer die erarbeitete Sicherheit für die Sinnsuche opfert. Wenn man sich wirklich darauf eingelassen hat, ist es ein nie endender Prozess.

Mit Verlaub – wenn ich noch hinzufügen darf – wo bringt Haller denn ein Opfer? Ich habe keinen Respekt davor.

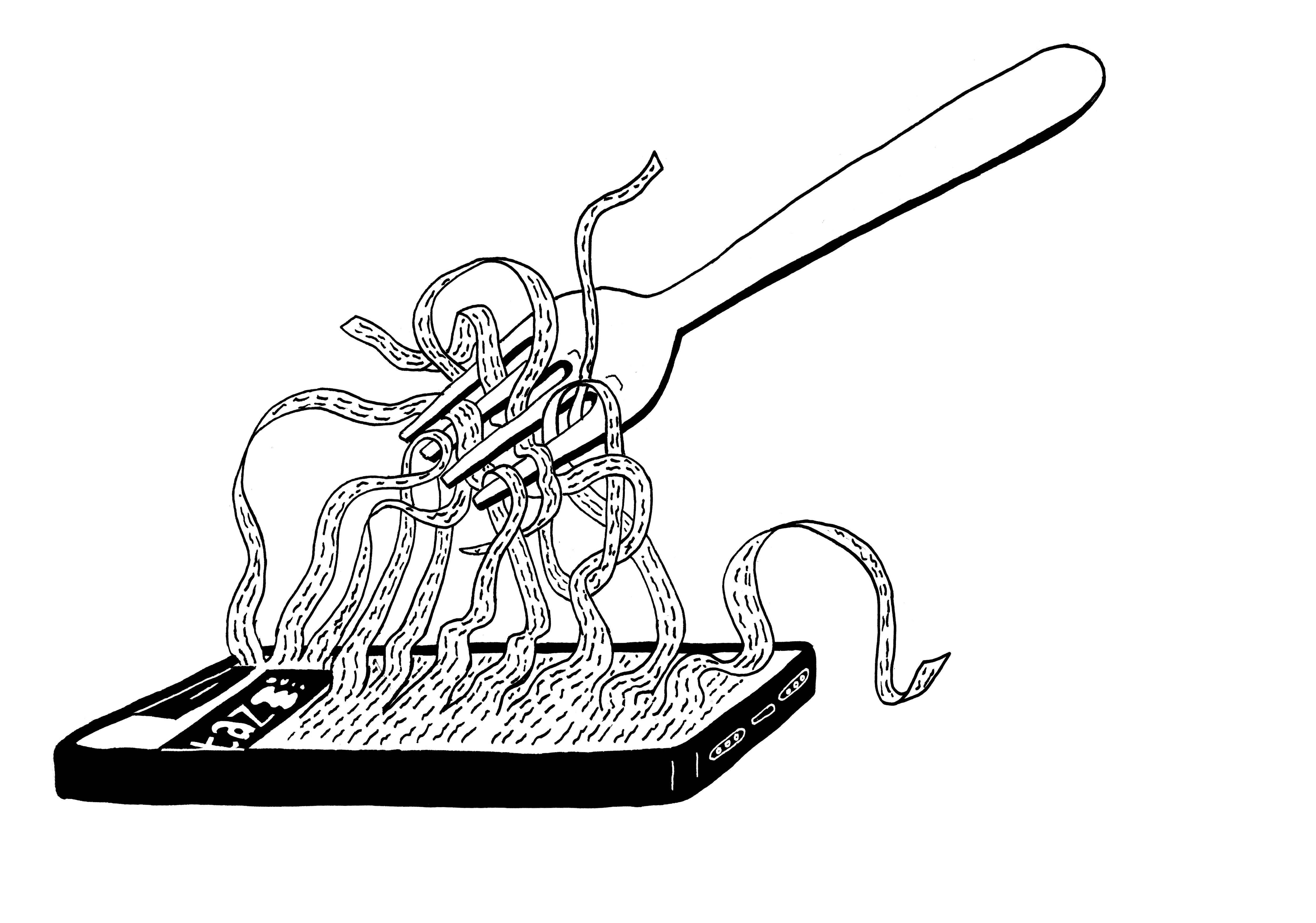

Foto: JU

[…] In Stuttgart wird "Der Steppenwolf" in der Regie von Philipp Becker aufgeführt – mit Unsterblichkeitspathos à la Hesse. (taz/29.03.) […]