Die Saaltüren werden durch freundliche Mitarbeiter geschlossen. Der Scheinwerfer auf der Bühne, der beim Einlass auf die Publikumsränge gerichtet war, geht aus. Die Bühne liegt in einem dämmrigen Schatten. Ein bizarrer Körper geht quer von einer Seite auf die andere, ohne dabei die Beine und Füße zu heben. Einen Schritt auf den anderen folgend zieht er seinen Körper wie eine Last durch den Raum. Plötzlich schaltet sich eine Musik ein: Gitarre, Hackbrett, Posaune und Bass. Drei Podeste, worauf sich jeweils die Musiker befinden, fahren von der Bühnendecke herunter und erinnern an einen Kronleuchter. Weitere kreatürliche Gestalten sammeln sich nach und nach auf der Bühne. Sie schrauben ihre Arme in die Luft, drehen ihre Oberkörper wie Balletteuse um die eigene Achse oder schweben, als würden sie Schlittschuhlaufen, über den Boden.

Nun wandert auf der Suche nach dem Flüchtigen ein Lichtkegel über das Publikum, während gleichsam jemand zu sprechen beginnt und die noch darzustellende Lächerlichkeit bereits als lächerlich sanktioniert. Das Auge der Inszenierung findet jenen, der das Prinzip Theater verstanden hat. Er bringt seinen Monolog über die moralische Verkommenheit seiner Zeit zu Ende und steht auf. Es ist der Menschenfeind Alceste (Matthias Leja). Der Lichtkegel geht als panoptischer auf die Bühne über, die Alceste jetzt betritt, wo er auf seinen Freund und Feind Philinte (Robert Rožić) trifft. Nun zeigt sich das Bühnenbild von Wolfgang Menardi in seiner ganzen Mächtigkeit. Es erinnert an eine mit weißem Samt beschlagene Schmuckschatulle von Innen, worin mit dem Glanz und der Glattheit der Kostüme (Tanja Kramberger) diese wie Ohrringe, Perlen und Ketten erscheinen – nur eben mit der spezifischen Anwandlung, Menschen zu sein, die keine Menschen sein wollen. Nur Alceste mit schwarzem Hemd, schwarzer Hose und einer dunkelblauen Plastiktüte, die an jene von Pfandflaschensammler erinnert, fällt aus der Ordnung der Dinge, weil er ein Mensch sein will.

Theater ist eine Demaskierungsmaschine

Bernadette Sonnenbichler (Regie) gelingt im Stuttgarter Schauspiel eine überzeugende Inszenierung des »Menschenfeind« von Molière in der Übersetzung von Jürgen Gosch und Wolfgang Wiens. Neben barocken Verweisen auf die französische Klassik mit u.a. pompösen Perücken hat sie es geschafft, die vielschichtige Komödie ins Heute herüberzuziehen, wobei die Komödie permanent ins Gestrige zu fallen drohte. Der Knäuel der Widersprüche, die sich in diesem Werk bis zur Unauflöslichkeit verdichten, wurde nicht verflacht, sondern bewahrt, freilich unter einer tendenziellen Beschneidung von Raum und Zeit, sodass die Aufführung wie ein Pendel zwischen Geschichtlichem und Ungeschichtlichem schwebte.

Dieses Pendel bewirkte eine offene Einrahmung in die französische Hofgesellschaft der frühen Aufklärung. Die herrschende Moral, eben weil ihr der Menschenfeind mit seinem kategorischen Imperativ der Ehrlichkeit einen Krieg erklärt, verklarte sich als Ausbeutermoral. Diese Moral trug die Insignien der Klassenmoral der Herrschenden, die sich um Célimène (Therese Dörr) gruppierten. Alceste brachte Unordnung in die kategoriale Ordnung des vorherrschenden Diskurses. So zeigte sich, dass Célimènes Anbeter, der zu dieser Herrscherklasse gehörte, nicht klassenabtrünnig, sondern vielmehr bloß moralisch abtrünnig war, wodurch die Lüge, Verstellung und Heuchelei erst sichtbar wurde. Denn schließlich gründet die schöpferische Widersprüchlichkeit der Komödie in der Prämisse, dass Alceste Célimène will und zugleich jene Gesellschaft nicht will, in der Célimène zu Célimène wird. Da aber Alceste kraft seiner Klassenschranken bloß die moralische Hurerei seines sozialen Raums anzuklagen imstande ist und nicht über sein gesellschaftliches Sein hinweg einen anderen sozialen Raum zu ahnen vermag, kann er nur zwischen seiner ihm verhassten Klasse, wo Célimène ist, und der von ihm gesehnten Einsamkeit, wo Célimène nicht ist, wählen. Das macht ihn zugleich zum Helden und Narren, zum komischen und tragischen Idealisten. Diesen Idealisten hat die Aufführung ebenso mit Witz als auch mit Ernst vorgestellt. Gerade deshalb verkörpert sich in Alceste die Klassendramatik eines Umbruchszeitalters, worin eine alternde Feudalgesellschaft mit einer neuen Bürgergesellschaft schwanger geht. Hier ist, nebenbei angemerkt, der geschichtliche Nährboden einer jeden Komödiendramatik: die nahende Vernunft verlacht die vergehende Unvernunft, die einst vernünftig war.

Die Silhouetten dieses Konflikts wurden auf der Staatsbühne Stuttgarts nachgezeichnet. Bernadette Sonnenblicher hat die Strenge, die Dynamik, das Tragische dieser Dialektik in Konturen erkennbar gemacht, ohne dabei das Lachen am Komischen zu kurz kommen zu lassen. Sie hat bewiesen, dass keine Lüge sich im Schein des Theaters, das selbst Lüge ist, bewähren kann. Theater ist die Demaskierungsmaschine, wo die Lüge an ihrem eigenen Spiegelbild zerbricht. Shakespeare spricht dies in seinem »Hamlet« aus und zeigt, dass Theater der beste aller Lügendetektoren ist. Das hat Sonnenblicher verstanden. Eben deshalb endet die Aufführung damit, dass Alceste wieder ins Publikum zurückkehrt und Platz nimmt, während gleichsam die kreatürlichen Gestalten sich wieder auf der Bühne sammeln und wie Wackelpudding im Echo der Musik zittern. Die Wunde des Systems konnte indes nicht mehr verdeckt bleiben.

Die Frische des Ensembles

Matthias Leja hat einen hervorragenden Alceste gegeben. Die markante Stimme, der Facettenreichtum seiner Physiognomie und die Präzisionsarbeit, Gesten Sprache werden zu lassen, haben Alceste nicht bloß als Figur, sondern als sozialer Charakter erscheinen lassen. Er hat den »Verliebten mit schwarzer Galle« in der Symbiose von Weltverachter und Weltbegehrender verbunden. Der Jähzorn, gepaart mit der Zärtlichkeit seiner Lust und der Gutgläubigkeit seines Ehrgefühls, war ein Kunststück, das nur das hohe Künstlerniveau eines Matthias Leja vollbringen kann. Es war ein Genuss, seiner Sinnlichkeit und seinem Körpergestus zuzuschauen.

Ebenso hat Therese Dörr als Célimène beeindruckt. Sie hat Célimène als opportunistische Realistin vorgestellt, die das Intrigenspiel blasierter Diplomatie für sich auszunutzen und sich dabei in der Begierde um ihren Körper zu baden wusste. Gleichsam zeigte sie die Zerbrechlichkeit und Betroffenheit, die Scham und Schwäche Célimènes insbesondere an jenen Stellen, wo sie beispielsweise mit der stocksteifen Arsinoé zusammentrifft, wo Alceste sie mit ihrer Heuchelei konfrontiert oder wo ihr die Wahrheit in Form geschriebener Worte auf Papier in den Mund gestopft wird. Denn das Geschriebene ist unbestechlich – so die Botschaft. Die Zwiespältigkeit und die gleichzeitige Besessenheit Célimènes, auf das privilegierte Leben nicht zu verzichten, hat Theresa Dörr einmalig und zu einem Kraftzentrum auf der Bühne gemacht.

Auch die anderen haben ihren Applaus verdient: Robert Rožić als Philinte für seine rückenbrechenden Verbeugungen, Sven Prietz als Oronte für den originellen Vortrag eines Sonetts und für das Beleidigtsein infolge einer ehrlichen Meinung dazu, Celina Rongen für die pusteblumenhüpfende Éliante und der Unentrinnbarkeit ihrer Sexgeilheit, Julian Lehr als DuBois für die knechtische Putzneurose und schließlich Benjamin Pauquet als Acaste und Sebastian Röhrle als Clitandre, die die vielfältigen Gesten von Niederträchtigkeit, Dekadenz und Arroganz zweier Freier mit Klarheit und Leichtigkeit demonstriert haben. Die Sprache war lebendig und die Poesie wach. Das Ensemble war fabelhaft.

Sprache und Geste

Das Schauspiel, sicher auch ein Verdienst der Regie, war insgesamt Schau-Spiel im wörtlichen Sinn des Wortes. Es war ein mimetisches Spiel, das darstellend verfährt. Es stellt Wirkliches spielend zur Schau, ohne das Künstliche am Gezeigten leugnen zu wollen. Wo die vielfältigen Modi einer ganz bestimmten Geste im Alltag sich streuen und der Charakter von Gesten nahezu unsichtbar wird, wird die Vielfältigkeit in einem Soziotypus künstlerisch vereinheitlicht. Beispielsweise die Geste »Lachen« bei Baustellenarbeitern: Jeder Baustellenarbeiter lacht auf seine Weise, aber das Gemeinsame an allen Baustellenarbeitern ist, dass sie lachen, wenn sie lachen. Wenn nun dies Gemeinsame des Lachens bei den Baustellenarbeitern im Theater zum Ausdruck kommt, so kommt darin gleichsam das Lachen aller Baustellenarbeiter zum Ausdruck. Das Ergebnis ist ein Gestus, nämlich der Gestus »Lachen« von Baustellenarbeiter, das ein bestimmtes Lachen ist. So wird eine Geste auf der Bühne die Geste vieler aus der Wirklichkeit.

Die Maßgabe realistischer Schauspieltechnik muss hier seinen Anfang nehmen. Sie fordert die Nachahmung soziotypischer Gesten, um durch diese die Gesten der Körper im Alltag erkennbar und verstehbar zu machen. Dann zeigen sich die vielen Gesten im Alltag als Staub auf einem ganz bestimmten Schmetterlingsflügel, der in die Luft schlägt oder sich über einem Grashalm beugt. Daher ist die Bühnengeste Sprache. Umgekehrt zeigt das Theater dadurch die Sprachförmigkeit der Gesten im Alltag, wo sie zwar unbewusst aufgenommen werden, aber am Bewusstsein vorbeigehen, unerkennbar und unverstehbar bleiben, da sie uns stummförmig erscheinen, obwohl sie es in der Tat nicht sind – sie können sogar sehr verletzend sein. Die Wirklichkeit jedoch zeichnet sich durch den Schein der Gewöhnlichkeit aus und verhärtet sich dieser Schein erst einmal zum Sein, was die Regel ist, denn ansonsten würde die Wirklichkeit sich permanent selbstgebrechen, dann ist Gewöhnung der Anfang aller Unbewusstheit. Theater macht diese Unbewusstheit bewusst, indem es die Ungewöhnlichkeit des Gewöhnlichen zeigt: Nichts ist normal, hinter jeder Normalität steckt Disziplin, Herrschaft und Training. Theater kennt diese Tricks der Wirklichkeit. Deswegen fürchtet die Wirklichkeit das Theater; oder sollte es vielmehr.

Was die Inszenierung betrifft: Exemplarisch für die beschriebene Art des mimetischen Spiels war das Gelächter der Schauspieler. Es war das Gelächter von Plastikgesichtern. Daher hatte das Gesicht der Schauspieler, außer bei Alceste und zuweilen bei Célimène, etwas Steinernes. Es hat jenes Gelächter im Alltag sichtbar gemacht, das perlweißgeblichene Zähne aufweist und als Inhaber des Direktionsrechts die Not der Bedürftigen verspottet und sich darin selbst genießt. Es ist die Lust, die am Entsetzlichen ihre Freude hat.

Die falsche Musik

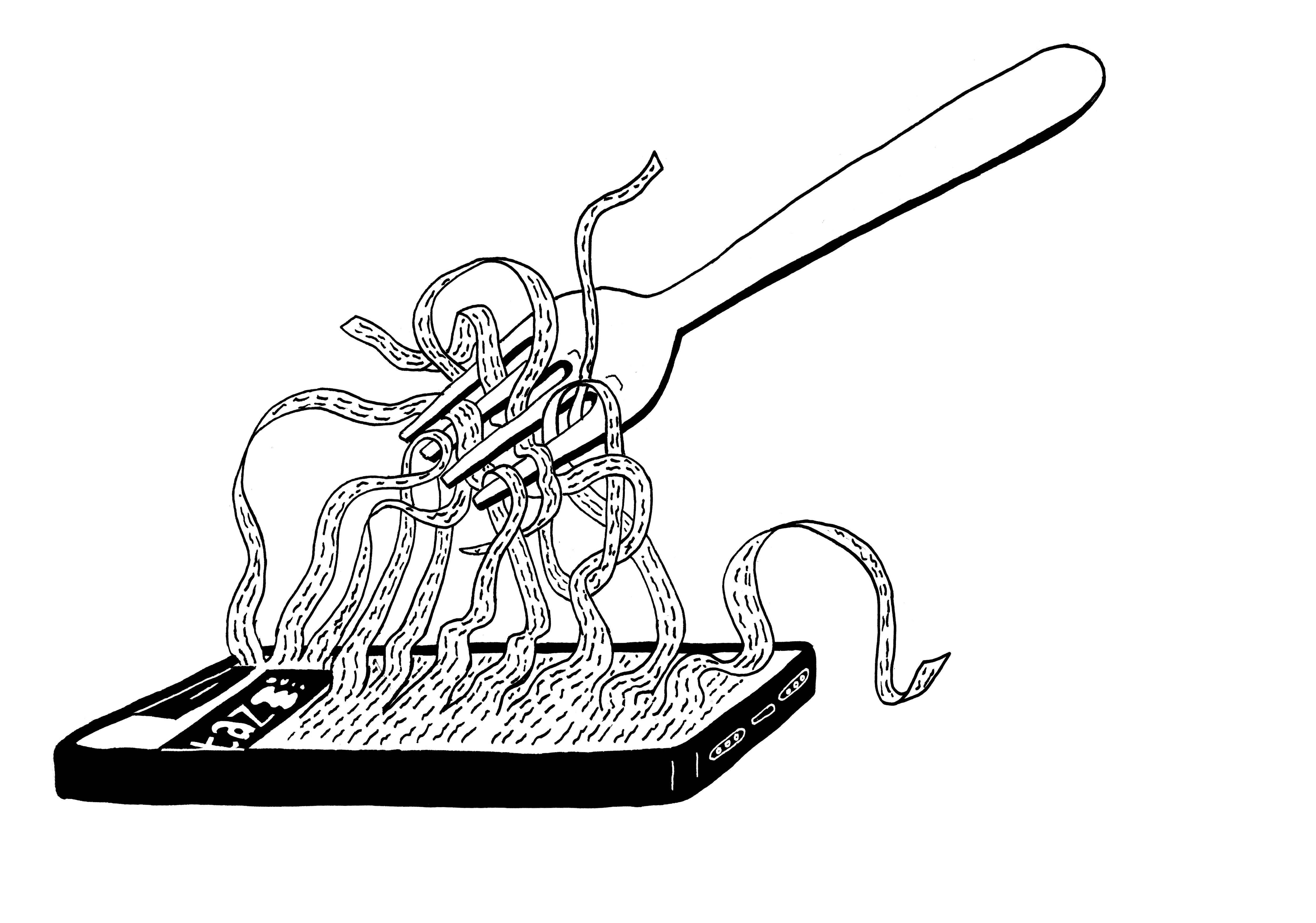

Begleitet wurde das mimetische Spiel durch die Musik. Die überzeichneten Bewegungen jener, die Alceste verachtet, schlugen die Saiten einer Musik an, die sich in der Rolle der Henkerin der Macht gefällt. Immer wenn die Figuren auftraten, wandelten sie tanzend über die Bühne. Mit dem Tanz und den Körperschwingungen lief die Musik an, auch während der Dialoge. Die Körper der Schauspieler waren vergleichbar mit der Nadel eines Schallplattenspielers, auf der eine Platte unaufhörlich ihre Bahnen dreht. Fing eines der Körper sich zu bewegen an, legte sich gleichsam die Nadel auf die drehende Platte und die Musik war zu hören.

So machte die Inszenierung darauf aufmerksam, was falsche Musik ist oder was Musik in einer falschen Kultur sein kann. Das Falsche liegt nämlich an ihrer Heuchelei, die dort berauscht, wo empört werden will; die dort vergessen macht, wo erkannt werden will; die dort verschönert, wo das Hässliche grinst. In diesem Zusammenhang ist die Musik jene Anästhesistin, die an Orten des falschen Glücks die Sehnsucht nach menschlichen Verhältnissen erwürgt, damit das Daseinselend in menschenunwürdigen Verhältnissen gefeiert werden kann. Die Tollwut der Affekte kennt Stuttgart und jede andere Großstadt, wenn die Nächte anbrechen. Die repressive Seite von Musik aufgefangen zu haben, ist ein Verdienst der Inszenierung.

Eine Frage des Standpunkts

Neben all der Anerkennung hatte die Aufführung indes eine wesentliche Schwachstelle. Die Dramaturgin der Aufführung, Gwendolyne Melchinger, schreibt im Programmheft: Alcestes „Liebe zu Célimène ist seine Achillesferse (…).“

Das ist richtig, sofern man auf dem bürgerlichen Standpunkt bleibt, worin sich der geschichtliche Wert von Molières »Der Menschenfeind« als ästhetische Artillerie im Klassenkampf des Bürgertums gegen den Feudalismus erwiesen hat. Da dieser Umstand in heutigen Inszenierungen eher im Hintergrund das Bestehende als Richtiges zementiert, werden demgegenüber in Stücken wie »Der Menschenfeind« Mikroelemente menschlicher Beziehungen wie „seine Hoffnung und sein Fluch“, wie Melchinger hinzufügt, extrahiert. Diese werden dann als Menschliches-Allzumenschliches vorgestellt, um sie schließlich anthropologisch zu verewigen, sodass das bürgerliche Publikum nach einem solchen Theaterabend sagen kann: Der Mensch ist nun einmal so und so, das wird sich nie ändern.

Dieses Verfahren wird gerne auf die klassischen Werke der Neuzeit angewendet: Man fokussiert sich auf das Menschliche, da man den Blick auf das Gesellschaftliche, aus dem das Menschliche als Ensemble hervorgeht, verloren hat oder gerne verliert.

Geht man jedoch einen Standpunkt weiter, was Molière erlaubt, ist doch Alcestes Ehrlichkeit das Pendant seiner Liebe, so zeigt sich, dass seine Ehrlichkeit und sein Wahrheitsfanatismus die Achillesferse der Ausbeutergesellschaft um Célimène ist. Würde man diesem Strang nachgehen, würde sich eine Dramatik im »Menschenfeind« finden lassen, die es erlaubt, die höfische Adelsgesellschaft, mit dessen Demaskierung das bürgerliche Bewusstsein sich heute als überlegenes bestätigt, in eine Großbürgergesellschaft zu transformieren, mit dessen Demaskierung das bürgerliche Bewusstsein sich heute als unterlegenes enthüllt.

Dann würde das Stück Risse in die Klassenmoral von heute schlagen. Erst dann ist eine Inszenierung auf der Höhe der Zeit, deren Dramaturgie noch geschrieben werden muss. Dies erfordert jedoch, wie gesagt, einen Standpunkt, der den bürgerlichen hinter sich lässt und einen solchen Standpunkt gibt es.