Die Aufführung »Romeo und Julia« im Schauspiel Stuttgart unter der Regie von Oliver Frljić beginnt vielversprechend. Zunächst sehen wir Tybalt (David Müller) und Romeo (Jannik Mühlenweg). Sie bekunden einander ihre Liebe, obwohl sie Feinde sein müssten. Dann wird wild rumgemacht. Anschließend entledigen sie sich hastig ihrer Gespensterkutten und stehen nackt vor dem Publikum. Die schwarze Wand hinter ihnen lichtet sich zu einem Spiegel. Das Publikum sieht sich plötzlich selbst im Hintergrund und die beiden bemerken, dass sie umzingelt sind von Voyeuren oder Sittenwächtern oder bloß von Menschen, die das eigenartige Bedürfnis verspüren, ins Theater zu gehen. Dann erklärt Romeo, dass er sich in Julia (Nina Siewert) verliebt hat und verschwindet. Tybalt brüllt aufbrausend seinen Protest, will er doch Romeo ganz für sich haben. Dann verschwindet der Spiegel und Grabsteine schleichen über die Bühne, bis schließlich zwei offene Särge in der Mitte liegen, in denen sich Romeo und Julia befinden: tot.

Die verfeindeten Familien stehen sich gegenüber und anstatt sich wie nach Shakespeares Original die Hand als Zeichen der Versöhnung zu reichen, ziehen sie die Toten aus den Särgen und formen sie wie Bildhauer zu einer Umarmung mit Kuss. Dabei tragen sie schwarze Kutten, während die Toten graue tragen. Die Tragödie beginnt mit ihrem Ende. Das Geschehen auf der Bühne gleicht einem Exorzismus, nur dass nicht Dämonen hinausbeschwört, sondern hineinbeschwört werden. Die Szene ist das Malen eines Gemäldes, das an jene aus dem Spätmittelalter erinnert. Die Toten erwachen zum Leben und nach einigen Kniefällen Julias vor allen Liebesmördern verwandelt sich die Bühne in einen gothikförmigen Friedhof, auf dem im Rausch alle Figuren auf die knallige Musik »Beggin« von Madcon rumhüpfen. Nun tragen alle graue Gespensterkutten. Hier verliebt sich Romeo in Julia. Es soll sich um den Ball der Capulets handeln. Damit war‘s das mit einem vielversprechenden Theaterabend. Von nun heißt es eineinhalb Stunden: der „Stille“ zusehen, der „ein Ort für Traumata“ ist, „ein Ort für Dinge, die nicht in Worte gefasst werden können, für die Momente, in denen die Sprache versagt“, wie der Regisseur im Programmheft berichtet.

Wozu ins Theater, wenn nicht dort mit Sprache bemeistert wird, was anderswo mangels der Sprache versagt? Der Regie ging es nicht um die Gesellschafts- und Liebestragödie, sondern um eine Neurosen- und Katastrophentragödie.

Wer hat Romeo und Julia ermordet?

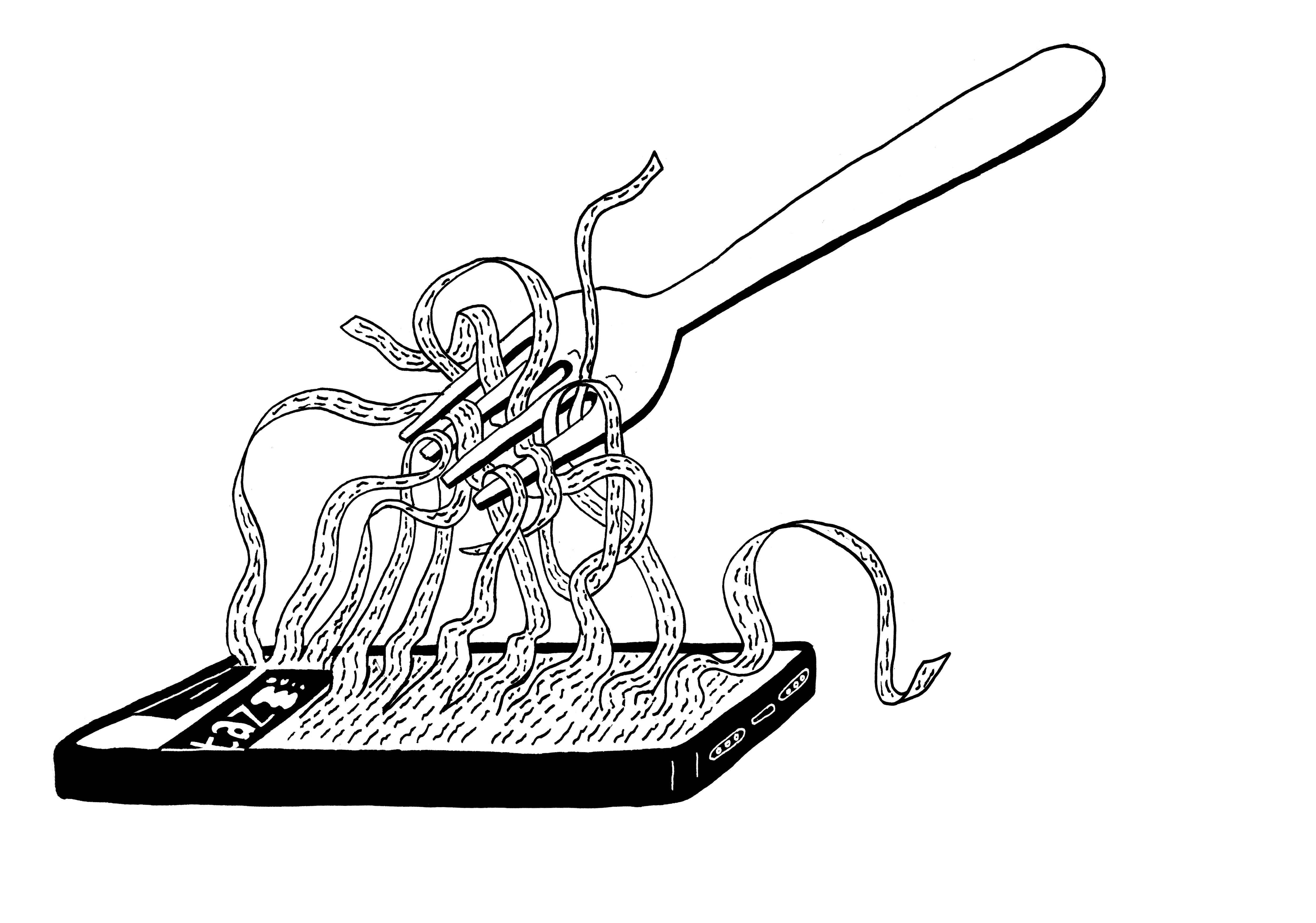

Die Inszenierung hat Shakespeares Werk zerhackt wie der Metzger mit einem Hackmesser die Rippen einer Kuh in Stücke schlägt, auf den Grill haut und dann mit Senf und Brötchen serviert. Das ist typisch für Theater im Zeitgeist der Postmoderne. Man nimmt ein klassisches Stück, hier das weltbekannte »Romeo und Julia«, löst es aus seinem Werkgehäuse, enthistorisiert und entsozialisiert es, trennt es in etliche Teile und Elemente, greift jene heraus, mit denen man zu künsteln beabsichtigt, unterlegt sie mit triebstimulierender Musik und privatisiert diese Elemente und Teile, um schließlich mit einer relativistischen Geschmacksästhetitk sagen zu können: Hier, ein Ausstellungsstück namens »Homunculus«, das ich Kunst nenne, denn alles ist doch irgendwie Kunst, und nun könnt ihr individuell für euer individuelles Atomdasein interpretieren.

Romeo hatte keine Eltern. Die Montagues gab es nicht. Tybalt tritt als homosexueller Choleriker auf, der seinen Protest gegen Romeos Liebe und seine Liebe für Romeo wiederholend brüllt, immer und immer wieder, wo er auftaucht. Herr Capulet, der Vater Julias, ist ebenfalls von einer Wiederholungsmanie befallen. Er wiederholt in jeder Szene, in der er auftritt, denselben Text, worin er wie ein einäugiger Troll seine Verwunderung darüber zeigt, warum seine Tochter nicht den wohlhabenden Graf Paris will. Ihm fehlt nur noch ein Bier in der Hand. Graf Paris hingegen gebiert sich als verwöhntes, sexlüsternes Riesenbaby, das auf kleine Mädchen an Spielplätzen lauert. Lady Capulet wiederum trudelt mit einem vergoldeten Rollstuhl über die Bühne und erinnert an eine Geflohene aus einem Altenheim, die nicht mehr zu ihren Pflegern zurückwill. Pater Lorenzo fehlt die Kraft und Lebendigkeit, mit denen er sich nach Shakespeare das Antlitz des Hellsichtigen aus Verona zu geben vermag, womit er die Achse des falschen Friedens der Stadt verkörpert. Hier gleicht er vielmehr einem Eichhörnchen, dem es nur um seine Nüsse geht. Nur bei Mercutio und Benvolio scheinen Witz und Tiefe für Momente auf. Allerdings versinken sie mit ihrer permanenten Clownerie, die vereinseitigt und nicht über sich hinauszugehen vermag, ebenso im Sumpf der „Traumata.“ Und wie ist es schließlich mit Romeo und Julia bestellt? Sie sind wilde, affektgeladene Tiere, die von der Begierde getrieben werden. Das ist an sich nicht abträglich, aber es geschieht nicht zeigend. Das ist abträglich. Die Schauspieler, und das gilt für die gesamte Spielweise der Inszenierung, lösen sich wie Brausetabletten im Saft der Begierde auf. Sie zeigen nicht Begierde – die Begierde zeigt sie. Das haben nicht die Schauspieler zu verschulden, sondern die von der Regie vorgegebene Spielweise, nach der die Schauspieler ihre achtungsvolle und ehrwürdige Kunst hingeben mussten.

So hört Theater auf, wirklichkeitszeigende Wirklichkeit zu sein. Alle zu sichtbarmachende soziale Wahrheit wird ausradiert. Die Wirklichkeit muss sich aber im Spiegel des Theaters reflektieren können, um ihrer selbstverschuldeten Fehlerhaftigkeit bewusst zu werden. Dann würde das Theater seinen Beitrag dazu leisten, die Wirklichkeit nicht nur zu interpretieren, sondern sie verändernd zu interpretieren.

Wenn man danach fragt, warum die Liebenden in Stuttgart scheitern, was das Hauptthema des Stücks ist, dann antwortet Oliver Frljić im Programmheft: „Sie scheitern, weil ich möchte, dass sie scheitern.“ Das hat die Aufführung geschafft. Sie ist ihrem egologischen Anspruch gerecht geworden. Deswegen die Verkürzungen und deswegen die Reduzierung des Scheiterns auf die zwei Gründe, die sich rational als einzige in der Inszenierung ergeben: Zwangsneurose von Herr Capulet und die fanatische Homosexualität von Tybalt. Sie liquideren Romeo und Julia; nicht die Familien, nicht Verona, nicht die Welt, nicht die herrschenden Verhältnisse erzwingen es.

Der destruktive Geschmack

Was „wir zeigen“, so Oliver Frljić im Programmheft, „ist ihr Selbstmord als ultimativen Akt der Freiheit (…). Indem sie Selbstmord begehen, behaupten die beiden ihre Autonomie.“ Wie sieht diese merkwürdige „Autonomie“ in Stuttgart aus? Das gothikförmige Schicksal, begleitet von Gestalten aus Hieronymos Boschs Gemälde »Garten der Lüste«, treibt die beiden in den Tod. Was ist das eigentlich für ein postmoderner Genickbruch der Sprache, da von „Autonomie“ zu sprechen, wo Tod ist, da von „ultimativer Freiheit“ zu sprechen, wo ultimative Unterdrückung ist? Solche Umschläge sind nicht Dialektik, sie sind Verwirrungen der Urteilskraft durch Opiate. Im Übrigen: Was hat Selbstmord mit Freiheit zu tun? Selbstmord ist immer der Sieg der Unfreiheit. Ein ultimativer Akt der Freiheit ist vielmehr ein Tod im Kampf, wie es auch bei Romeo und Julia der Fall ist. Im Schauspiel Stuttgart gab es aber keinen Kampf um Freiheit zu sehen.

Hier zeigt sich der destruktive Geschmack von heute in seiner offenen Gestalt. Theater als „Ort für Traumata“ reiht sich so zu jenen Henkern ein, die Lust am Grauen und Freude am Entsetzlichen haben. Das Publikum und vor allem die vielen SchülerInnen, die aufgrund der Schullektüre die Aufführung mit ihren Lehrern besuchen, verlassen das Theater mit der stählernen Einsicht, dass es vor dem moralischen Massaker da draußen kein Entkommen gibt.

Die Logik des Geschmacks ist der Genuss. Der destruktive Geschmack genießt im Gelächter des Spotts seinen eigenen Untergang. Er findet Genuss an der Selbstzerstörung des Menschen durch den Menschen und tritt mit einem Lächeln nach. Er applaudiert beim Hilfeschrei der Leidenden. Statt ihnen die Hand zu reichen, legt er ihnen einen Strick um den Hals, weil er Gefallen daran gefunden hat, dass um sein Hals auch ein Strick liegt. Der destruktive Geschmack hat nicht nur akzeptiert, dass das Tragische zum Apokalyptischen wird und Menschen ermordet. Er hat Genuss daran, Selbstmord als Freiheit zu verkaufen. Daher geht sein Bedürfnis auf die Verherrlichung der Ohnmacht. Er feiert das ungelebte Leben, weil es erträglicher ist als sein Gegenteil, das Kampf, Fantasie und Standfestigkeit erfordert.

Die Botschaft der Inszenierung ist folglich, dass es Liebe nicht gibt. Deswegen endet das Stück mit einem passenden Zitat von Heiner Müller (was auch typisch für neoliberales und sich als progressiv missverstehendes Theater von heute ist, wo man einfach ein Heiner Müller oder Foucault oder sonst prickelndes Zitat in die Schale wirft): „Das Herz ist ein geräumiger Friedhof.“

Stuttgart und die Welt

„Verona ist die Welt!“ ruft Romeo vor Pater Lorenzo. Er ist beseelt mit der Lust der Freiheit, die alle Grenzzäune umzuwerfen trachtet und an die Freiheit der Vernunft erinnert, die die Leidenschaften für sich wirken lässt. Allerdings kommt Romeo die List der Unvernunft in die Quere, die Grenzen nicht mit Zäunen, sondern mit Beton baut, himmelhoch. Diese vermag weder Romeo noch Julia zu zertrümmern. Ihre Liebe scheitert, vorerst. Aber sie zeigen, dass die Welt, was die Liebe betrifft, noch Verona ist. In Stuttgart indes wird Verona weltlos.