Der vorliegende Text erschien erstmals im »Melodie & Rhythmus – Magazin für Gegenkultur« (3/2019). Mit freundlichem Einverständnis der M&R-Chefredaktion und der Geschäftsführung des Verlag 8. Mai ist der Text folgend zu lesen.

Im Sommer 2018 entschloss ich mich nach etwa sieben Jahren der Abwesenheit, mit meinen Eltern jene Hafenstadt wieder zu besuchen, an deren dunkler Küste das Schwarze Meer seine Wellen bricht und an die es einst meine Vorfahren hingespült hatte. Mit diesem Vorhaben wollte ich nicht nur meiner Mutter Freude bereiten. Auch wollte ich erfahren, ob die sozialen Kämpfe nach den Protesten am Gezi-Park 2013, die mir einen zweiten Blick auf mein Herkunftsland eröffnet hatten, die Region erreicht haben, von der ich nur zerrissene Bilder aus Kindheit und Jugend im Gedächtnis besaß. Als Heimatloser mit zwei Kulturen besuchte ich die Heimat meiner Eltern.

In Trabzon leben etwa 770.000 Menschen. Sie ist die größte Hafenstadt im östlichen Teil des Schwarzen Meeres. Ein schmales Industriegebiet zieht sich entlang der Hafenanlage in Richtung Rize, wo an der Schnellstraße an jedem fünften Lichtmast ein Transparent mit einem Porträt des selbstherrlich lächelnden türkischen Präsidenten hängt. Der Hafen ist der Motor der Stadt, ein Handelsplatz zwischen Vorderasien, dem Asowschen Meer und Europa. Die Güter, die von dort aus exportiert werden, kommen aus der umliegenden Landwirtschaft: Haselnüsse, Tabak und der berühmte Schwarztee. Dessen Anbaugebiet wurde 1986 von der radioaktiven Wolke der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl erfasst. Gleichwohl ignoriert die Politik diesen Missstand bis heute. Turgut Özal, Staatspräsident zwischen 1989 und 1993, sagte damals: »Radioaktiver Tee schmeckt noch besser, noch leckerer.« Ebenso sorglos wird er nach wie vor geschlürft. In der Bevölkerung ist eine Krebserkrankung bis heute das Damoklesschwert. Die medizinische Behandlung arbeitender Körper, meist vom Land stammend und im Laufe der Zeit proletarisiert, kommt entweder zu spät oder ist unbezahlbar. Um den Tod würfeln an der Schwarzmeerküste die Henker des Krebsgeschwürs.

Bis zum ersten Weltkrieg war Trabzon eine geschäftige Handelsstation der Seidenstraße. Ab 1204 war dort das oströmische Kaiserreich von Trapezunt. Nach der Eroberung Konstantinopels 1453 durch den osmanischen Sultan Mehmed II. fiel es 1461 in das Osmanische Reich, das mit Janitscharenkorps, rekrutiert aus Kriegsgefangenen, Sklaven und Waisen, seine imperialen Expansionskriege unter dem Banner der Religion in alle Himmelsrichtungen führte. Die vielen Kirchen in Trabzon wurden im Laufe der Zeit zu Moscheen umgewandelt. Zu Gebetszeiten wird heute an jedem Winkel der Stadt der träumerische Gesang der Imame vernommen. Durch das Trommelfeld dringt er in den Geist und hat die betäubende Wirkung von Opium.

Meine Vorfahren, wer waren sie? Vielleicht gehörten sie zu jenen, die unter der Peitsche zu Janitscharen geschlagen wurden, vielleicht waren sie Christen, vielleicht hat die Seidenstraße sie aus unbekannten Breitengraden in die Hafenstadt geschleudert. Das werde ich nie erfahren. Das ist in den ungeschriebenen Seiten der Geschichte vermerkt. Was ich aber weiß, ist, dass sie als Schuftende, ohne Ahnentafel, ohne Schrift und Wort, unter der Willkür von Herren darbten. Sie gehörten zu den produktiven Klassen, die jahrhundertelang ihre Geschichte mit der Flüchtigkeit der Zunge überlieferten. So bin ich mit ihnen verbunden, weil ich zur selben Klasse gehöre. Die zerfurchten Hände dieser Gesichtslosen sehe ich, wenn ich meine Augen schließe und Antwort suche auf die delphische Aufgabe: Erkenne dich selbst.

Bereits am Flughafen fiel mir die reaktionäre Präsenz der nun seit 17 Jahren regierenden AKP auf. Es heißt, dass sich mit dem Leben der Frauen der Emanzipationsgrad der ganzen Gesellschaft bestimme. Umgekehrt ließe sich hinzufügen, dass sich mit dem Leben der Frauen der Unterdrückungsgrad der ganzen Gesellschaft bestimmt. Anders als in meiner Kindheitserinnerung sah ich bereits mit meiner Ankunft viele Frauen in schwarzer Vollverschleierung, daneben die Ehemänner mit Poloshirt und kurzer Hose. Das war das Gegenteil von Gezi, das Gegenteil von dem Bild einer jungen Frau in rotem Kleid, die sich von dem Strahl eines Pfeffersprays der Polizei abwendet. Junge Mädchen trugen Körperverschleierungen mit Kopftuch, die den Hals, das Dekolleté und die Ohren verdeckten, auch bei vielen meiner Cousinen aus Stadt und Land, von denen ich mich zuletzt anders verabschiedet hatte. Ein Blick auf solche Frauen, wenn auch aus bloßer Neugier an Unbekanntem, wurde mit dem Blick männlicher Härte von den Begleitern erwidert. Die Sprache solcher Blicke war patriarchalisch. Es war der Blick von männlichem Eigentumsrecht, das sich in der Kleidung der Frauen materialisiert. Textilien, die die Scham des Körpers bedecken, sind nicht nur Ausdruck von Mode. Sie sind Zeichen der herrschenden Macht, die damit ihre Fahnen um die beherrschten Körper legt und ihnen eine Moral des Gehorsams aufdrückt.

Als ich durch die überfüllten Gassen des Bazars in Trabzon lief, veränderte sich das Bild. Neben jungen und alten Frauen mit Körperverschleierung sah ich Frauen, die unter dem Fleiß der Sonne mit Röcken, Shirts und Blusen liefen. Neben dem osmanischen Wächterblick einiger Männer, die vom Imperium träumen, warfen andere mit ihrem Blick ihre Freiheit auf die Straße. Der Kleidung und den Gesten nach waren das zumeist westlich gekleidete Bürgersöhne, die den Weltmarkt vor Augen haben. Aber auch junge und alte Männer gehörten dazu, etwa jene, die, einer alten Tradition nach, Schuhe der Wohlhabenden in Parkanlagen mit einem Tuch polierten, um anschließend ein Simit (ein Bagel mit Sesamkörnern auf der Kruste) mit einem Schwarztee verzehren zu können. In ihren grauen Augen strahlte die Sehnsucht nach einer sozialen Freiheit, die weder ein Imperium vergangener Tage noch einen Weltmarkt dieser Tage begehrte. Im Lärm des Bazars waren die Widersprüche einer Gesellschaft, die entzwei geteilt ist, mit Händen zu greifen. Vor mir fand das Schauspiel eines unausgesprochenen Kulturkampfs statt, der nach Aussprache drängt. So rumort in den Marktplätzen einer Stadt soziale Unruhe, die darauf wartet, politisch zu werden.

In einem türkischen Café sagte ein alter Freund meines Vaters, dass mein Vater zurück in die Türkei kommen solle, wo jetzt die Glocken des Fortschritts läuten. Der Glaube des alten Freundes ist zweifelhaft. Der Fortschritt ist mit Großbauprojekten durch einen Staat gekauft, der weltweit eines der größten Leistungsbilanzdefizite aufweist. Der ökonomische Druck vom Ausland schlägt im Inland in Klassengewalt um, dessen Zielscheibe die Arbeitenden sind. Die Herrschenden lenken davon ab, dass die Arbeitslosenzahl, vor allem bei unter 25-Jährigen, steigt und dass die Privatverschuldung der Bevölkerung erschreckende Ausmaße annimmt – beides flankiert von einer zunehmenden Entwertung der türkischen Lira und militärischer Manöver, die Konflikte in Kleinasien vorprogrammieren, aber den Kapitalinteressen der Nato-Bündnispartner dienen.

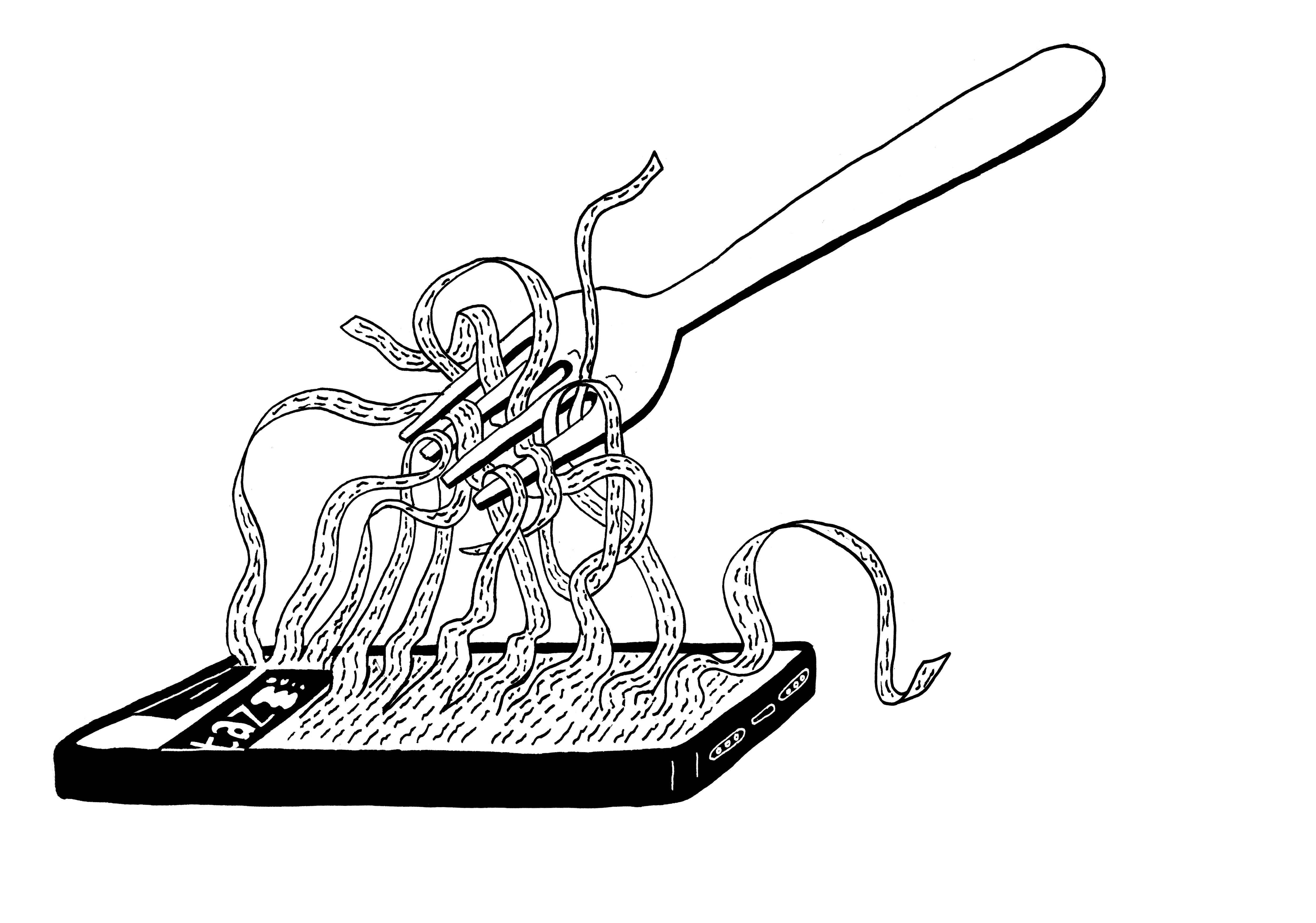

Einmal an einer Straßenecke begegnete ich einem Cousin – verheiratet, Vater, Anfang vierzig und Pleite aufgrund einer Kreditkartenverschuldung, von dem er, wie so viele in der Türkei, einige Jahre lebte, bis die Insolvenz an seine Tür klopfte und ihn enteignete, was das Wertgesetz verlangte. Er wirkte sehr alt, als wäre er Mitte fünfzig. Die Dogmen des Tauschwerts hatten ihm zahlreiche Falten auf die Stirn geschlagen und die Zangen der Kapitalakkumulation rissen ihm seine letzten Haare von der Kopfdecke. Zu einem Gespräch mit der orientalischen Romantik von 1001 Nacht kam es nicht. Vielmehr klagte er über die Untreue seiner Freunde und die Selbstsucht seiner Verwandten, die ihn im Stich gelassen hätten. Für einen Augenblick dachte ich, dass er gegen die Wände schlägt, mit denen das Kapital ihn umzingelt und vereinzelt. Plötzlich sagte er aber, weißt du, woran ich glaube? Nicht an Allah oder an Familie oder sonst was! Sondern an das hier. Dann zog er ein zerknülltes 50 Lira Papierschein aus der Hosentasche, und ahnte nicht, dass die Klassengewalt bereits über ihn lachte. Er war ein Verzweifelter und hatte die in ihm keimenden Zweifel gegen die Verzweiflung aufgegeben. Er wurde besiegt, ehe er zu kämpfen begann. Aus dem Gesicht dieses Cousins sprach der Preis des Fortschritts, den Hunderttausende seinesgleichen mit derselben Verzweiflung zu bezahlen hatten. Viele Menschen in Trabzon leben von Tag zu Tag, bedroht von der Angst des Scheiterns. Das ist das Erbe der bürgerlichen Klassen an die Nachgeborenen.

Rund um den Hafen breitet sich in Trabzon eine ebene Küste aus, die ins Landinnere dringt, wo die Hochebenen des ostpontischen Gebirges aufsteigen, die in den südlichen Teil des Klein-Kaukasus übergehen. Hier spießen die Berge buchstäblich die Wolken auf. Diese Ebenen nennt man »Yayla«. Im Sommer zieht es viele dorthin, auch Einwohner der Stadt, die der Verwertungsprozess aus dem Bauernleben gerissen hat. Die Großeltern, die man besucht, leben meist noch in diesen Bergen, wo noch ein Hauch von Wildnis zu spüren ist. Auf der Wiese wird gegrillt, Karten gespielt, während die Männer heimlich Raki trinken, den sie mit Wasser verdünnen. Die proletarisierten Einwohner Trabzons suchen die Berge auf, um auf der einen Seite ihrem Bewusstsein ihr Selbst zu verkünden, das hier seine soziale Herkunft hat. Im Freien spricht sich ihr archaischer Habitus aus, der noch nicht gänzlich in der Stadt diszipliniert wurde. Auf der anderen Seite machen ihre Gesten den Stolz deutlich, dass sie mit ihrer Körperkraft imstande sind, die Berge der Naturmacht zu bezwingen. In unteren Klassen ist Stolz aber eine Kategorie, die Entwürdigung und Scham verdecken soll. Daher findet sich in unteren Klassen oft falscher Stolz, dem ich nicht mehr traue.

Dort besuchte ich ein Hamam, eine Mischung aus öffentlichem Badehaus, Sauna und Dampfbad. Erst wusch man sich seinen Körper, ehe man ins Becken stieg. Ich seifte den haarigen Rücken meines Vaters ein. Ab und an zischte ein Seufzen aus Vater wie aus dem Ventil einer alten Maschine, die Überdruck ausgleichen muss. Dann entdeckte ich über seinem Gesäß, direkt am Anschlag seiner Badehose, eine große Narbe – sie war das unverwischbare Mahnmal seiner zwei Bandscheibenoperationen, die die 30-jährige Fabrikarbeit bei dem Milliardenunternehmen Schaeffler-Gruppe ihm als Extralohn ausgezahlt hatte. Seine Finger waren dick. Sie hatten schon viele Werkzeuge umklammert, meine waren schmal. Sie waren daran gewöhnt, Bücherseiten zu wenden und Stifte über Papier zu führen. Die Augen meines Vaters waren geschlossen, in ihnen drückte sich ein Begehren nach Ruhe und Versöhnung aus, nach Anerkennung und Würde. Das erste Mal erkannte ich, dass der Körper meines Vaters geschlagen wurde, und er nun in einem Ort wie diesem die Wunden leckte, die ihm im Arbeitsleben in Europa zugefügt wurden. Das Trümmerfeld der unsichtbaren Fäuste und Peitschenhiebe konnte man sehen und spüren. Früher schlug der Herr seine Sklaven mit der Peitsche; heute aber werden die Peitschenhiebe dem Sklaven mit Maschinen, Hunger, Preisen und Aktien versetzt. In gewisser Weise ist mein Vater ebenso ein Sklave und ich bin ein Sklavenkind und Mutter eine Sklavenmutter und die Sklaverei existiert immer noch, nur verschleiert in der Zurichtung des Körpers.

Zur Abenddämmerung tranken wir Tee in den Bergen und wärmten uns an dem Grill, in dem das Holz noch glühte. Dabei hörten wir leise ein Lied, das aus den offenen Türen des Mietwagens schallte. Zur Überraschung aller begann meine Mutter das Lied mitzusingen. Für einen Augenblick lag in ihrem Gesicht das Antlitz des achtzehnjährigen Mädchens, das auf einem Bauernhof, umgeben von harter Arbeit und Armut, das heute immer noch den Alltag bestimmt, an ihren Ehemann denkt. Dieser musste acht Jahre in Deutschland arbeiten, ehe er seine Familie nach Europa bringen konnte. Das Lied war von einem anatolischen Rockmusiker der Achtziger, Cem Karaca, der nach dem Militärputsch 1980 als linker Künstler in Deutschland Asyl fand und dort ein deutsches Album mit dem Titel »Die Kanacken« rausbrachte. Das Lied, das meine Mutter sang, hieß: »Bir of çeksem«, auf deutsch: »Wenn ich einmal seufze.« Was dann? »Dann brechen die Berge vor mir zusammen«. Das Lied handelt von einer Sehnsucht, die auf Briefe von einer anderen Welt wartet. Mit einer solchen Sehnsucht sind heute die Unterdrückten der Türkei erfüllt.

Viel hat sich an der Schwarzmeerküste verändert, und viel ist gleichgeblieben. Alle sind gealtert, während gleichsam einst Kleines groß und Unreifes reif geworden ist. Auch die Dinge sind von den Stößen des Fortschritts nicht verschont geblieben; doch auf den Menschen – ihren Gesten, ihren Bewegungen, zuweilen ihrem Denken – lastet ein Alp der Vergangenheit, den sie nicht zu sprengen wagen, weil ihnen die Zündung fehlt. Vermutlich ist das vielerorts auf dem Globus so. Heute leben die Menschen unter Umständen, in denen ihr Bewusstsein ihrem Sein in allem nachzuhinken hat, wie einer, der dem Bus hinterherläuft, weil der Fahrplan falsch ist oder ihn täuscht.

Trotz alledem erkannte ich, dass die sozialen Kämpfe nach dem Protest am Gezi-Park 2013 inzwischen auch Trabzon erreicht hatten.