Georg Büchners berühmtes Dramenfragment »Woyzeck«, das er 1837 mit 23 Jahren verfasst hat, ist einer der beliebtesten Bühnentexte der Gegenwart. Die gewaltige Sprachkraft und die scharfen Konturen sozialer Klassengewalt ziehen bis heute Theatermacher an – zu Recht.

Denn »Woyzeck« liegt ein dramaturgisches Konzept zugrunde, das das moderne Drama einleitete. Es steht archetypisch für das episodische Theater, eine ästhetische Mitte aus epischem und dokumentarischem wie kathartischem, bestehend aus der Pluralität von selbstständigen Szenen, die ihren Sinnzusammenhang in einer angedeuteten, aber singulären geschichtlichen Aktion finden. Folgerichtig vermengen sich in dem Stück zentrale Fragen, die das Problem der Revolution im Vormärz thematisieren. Nicht ohne Grund basiert es auf realen, genau recherchierten Fällen. Er hat die Gutachten der hingerichteten Mörder studiert, sodass der Text Dynamit konfrontativer Poesie darstellt.

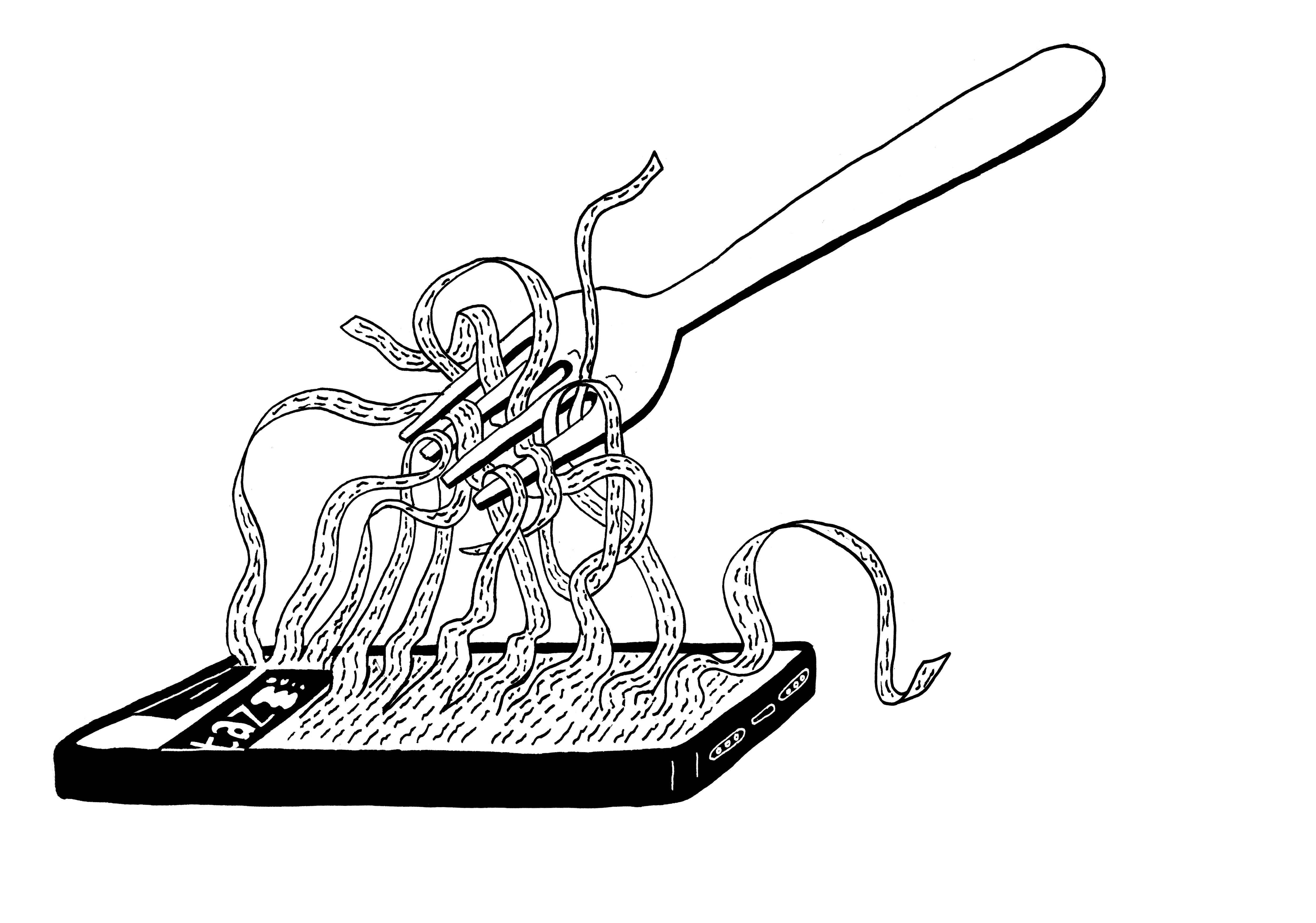

Auch Regisseur Zino Wey hat sich nun für das Schauspiel Stuttgart des fabelreichen Stücks angenommen und seine Inszenierung auf die Frage zentriert: Was ist der Mensch? Hinterlassen hat er das Unbehagen kosmischer Stille. »Es ist so kurios still«, sagt Sylvana Krappatsch in der Rolle des Woyzecks zu Beginn. Der erste Satz auf der Bühne. Wenige Minuten danach: »Alles still, als wäre die Welt tot.« Diese Stille prägt die komplette Aufführung. Gesten werden versteinert, Kommunikation monologisiert und Sprache wird zum schizophrenen Wortgebrechen, in dem Sinn und Unsinn sich zur Genese des Horrors steigern. Beziehungen erscheinen als Leere zwischen Vereinzelten, die alle in einem Netz namens Ausbeutergesellschaft hängen – auch die Herrschenden, wie der Doktor oder der Hauptmann. Wer aber ist die Spinne, die das Netz gesponnen und die Beute eingewickelt hat? Das deutet die Aufführung nicht an.

Trotz meisterhaften Schauspiels vermisst man Szenen, die eine realistische Breite erzeugen würden. Sie wird kassiert von der Stille, die die Szenen zu Sequenzen verkürzt und den Übergängen eine entbehrliche Langatmigkeit gibt. Wey setzt auf Metaphysik und übersieht dabei, dass diese die materialistische Dramatik Büchners aufweichte. So spiegelt die Aufführung bloß Ausweglosigkeit wider. Aber wer ist Woyzeck heute? Wer ist dieser Mensch?

»Die ganze Menschheit studiert an mir«, sagt Woyzeck, »ich bin ein lebendiges Skelett.« Sylvana Krappatsch spielte einen Woyzeck, dem die Blässe des Todes im Gesicht klebt. »Wie ein offenes Rasiermesser« bewegt sie sich auf der Bühne, bis sie Marie erwürgt. Der Körper blockiert, die Augen und Mundwinkel unter Zuckungen leidend. Mit zittriger, irrer Stimme sagt sie nach dem Mord zum Publikum: »Was gafft ihr? Seht euch selbst an!« Das ist große Kunst.

Ebenso Matthias Leja in der Rolle des Hauptmanns: Der gesenkte Kopf, die markanten Züge, das Sinieren über die Ewigkeit enthüllen den versteckten Hass auf die Lebenden und Lebensdurstigen. Auch der Tambourmajor (Sebastian Röhrle) überzeugt als faschistische Konsequenz eines barbarischen Umfelds. Schließlich wandelt der Idiot über die Bühne, Robert Rožić. Diskret, aber mit bedrückender Präsenz erscheint er als das uneheliche Kind und begleitete die Aufführung mit einem zarten, unaufdringlichen Gesang. Mit unheimlicher Schönheit trägt er die märchenhaften Zeilen des armen, verwaisten Kindes vor: »Und wie’s wieder auf die Erd wollt, war die Erd ein umgestürzter Hafen.«

»Woyzeck«, das ist die Zerrissenheit und Entfremdung des entstehenden Proletariats: Pfahl im Fleisch der bürgerlichen Klassengesellschaft, die in der Selbstverwertung des Werts bereit ist, sich, die Vernunft, den Menschen zu zerstören. Übrig bleibt eine hirnwütige Kreatur aus »Knochen, Staub, Sand und Dreck«, die verzweifelnd und verlassen die Emanzipation sucht, welche sich erst ab 1848 unter dem Kommunistischen Manifest organisieren wird. Diese Achse hat Wey ausgelassen. Leider.

Nächste Aufführungen: 13., 14. Februar, 11. März