Hat das Regieren die Grünen feige und bequem gemacht? Sind die Aktivistinnen im Dannenröder Wald zu verbohrt, um das Große Ganze zu sehen? Gibt es so etwas wie einen Grundwiderspruch zwischen Parteien und Bewegungen? Kommen die ideologischen Kämpfe der 80er Jahre zurück? Oder würde gar eine neue, jüngere, deshalb vielleicht auch weniger „angepasste“ und „radikalere“ Partei mehr für das Klima erreichen als die Grünen?

Der Streit könnte kaum schmerzhafter und ätzender sein. Eine Autobahn, seit Jahrzehnten geplant und im Bau, soll bis zum Jahr 2021 fertiggestellt werden. Bauherr ist die Bundesregierung, zuständig das Bundesverkehrsministerium in Berlin. Die Grünen: von Anfang an dagegen, im Namen des zu schützenden Waldes. Für die vertragsgerechte Abwicklung des verhassten Baues seit 7 Jahren zuständig der Hessische Wirtschaftsminister: Ein Grüner. Und jetzt wird der Wald von der Polizei geräumt und abgeholzt, mit erheblichen Gefahren, AktivistInnen riskieren für die Bäume ihr Leben, es gibt Verletzte auf beiden Seiten.

So wie der Konflikt sich darstellt, scheint er unlösbar. Es könnte deshalb sinnvoll sein, einen Schritt zurück zu treten, um das Problem in den Blick zu bekommen.

Dann fällt auf: Es ist ein gemeinsames Problem. In der wichtigsten Frage sind sich Grüne, Fridays for Future oder die Dannenröder WaldbesetzerInnen einig. Sie sind, wenn man die Gesellschaft als Ganze betrachtet, sogar die einzigen, die sich einig sind: Eine Minderheit, für die das Klima im Zentrum der Wahrnehmung und der Politik steht und die die Hoffnung hat, demokratische Mehrheiten für die Lösung dieses gemeinsamen Problems zu finden. Wie genau das gelingen kann und wie die gesellschaftlichen Zahlenverhältnisse sind, lässt sich dabei nicht feststellen – es hängt nämlich nicht zuletzt davon ab, welche politischen Angebote diese Minderheit ihren MitbürgerInnen macht. Auch darüber wird gestritten.

Nur geht es nicht um irgendein Problem, das man von früher kennen kann. Die Klimakrise unterscheidet sich fundamental von all den anderen Aufgaben, die sich Menschen historisch gestellt haben. Wenn man sie ernst nimmt und die Schlussfolgerungen zieht, ergeben sich zahllose neue Regeln, Pflichten und Zumutungen – für Unternehmen, KundInnen, Staat, Zivilgesellschaft. Aus der Perspektive der meisten BürgerInnen kommen diese Normen irgendwie von oben herab auf die Leute, als wissenschaftliche Szenarien, politische Programme, staatliche Maßnahmen oder moralische Ermahnungen. Weniges ist für die Einzelne nachprüfbar, vieles wirkt willkürlich. Auch deshalb ist das Thema im Alltag, aber auch in der politischen Arena, derart streitbehaftet.

Die vierte Dimension

Drei Dinge müsse jede Gesellschaft klären, damit sie leben und sich entwickeln kann, so der Soziologe Barrington Moore vor einem halben Jahrhundert: Wer welche Arbeit verrichtet, wie die Produkte verteilt werden und wie sie wichtige Fragen entschieden werden. Den Gesellschaften der Gegenwart stellt sich eine vierte Aufgabe: Gelingt es ihnen, ihre Umwelt und ihr Klima so zu steuern, dass ihre Existenzbedingungen langfristig stabil bleiben?

Die Klimaphysik hat diese vierte Dimension zwar seit vielen Jahrzehnten wahrgenommen. Aber sie blieb damit im eigenen wissenschaftlichen Feld. Erst in den letzten Jahrzehnten ist diese abstrakte, beobachtende Wissenschaft zu praktischen Schlussfolgerungen gekommen und zur Aufstellung von normativen Regeln übergegangen. Seither hat sie berechnet, welches CO2-Budget zur Verfügung steht, wenn man das Pariser 1,5-Grad-Ziel erreichen will. Entsprechend viel Kritik und Kontroversen hat sie sich eingehandelt, schließlich verändert eine solche Vorgabe die Lebensbedingungen der großen Mehrheit der Menschen (der Verzicht darauf aber ebenso). Und was genau die Gesellschaft tun soll, um dieses Ziel zu erreichen, war aus ihren Zahlen nicht abzuleiten.

Die Grünen tragen das Klimaziel gewissermaßen im Namen, und sie stehen genau deshalb unter einem doppelten Verdacht. Auf der einen Seite hängt ihnen der Ruf an, sich mit „Kompromissen“ schwer zu tun. Bernd Ulrich hat sich in der ZEIT gerade darüber gewundert, dass all die schönen Ideen in ihrem neuen Grundsatzprogramm durch die Medienöffentlichkeit auf diesen Punkt heruntergeschmolzen wurden: Ist die Truppe endlich bereit, nachzugeben? Angesichts der Tatsache, dass die Partei in 11 Landesregierungen vertreten ist, erschien ihm das merkwürdig. Nur gibt es einen Grund, weshalb die Grünen diesen Verdacht nicht loswerden – weil sie nämlich, und sei es in noch so milder Form, ständig Klima-, Wildbienen- oder Tierinteressen gegen die Interessen eines Teils ihrer Mitmenschen in Stellung bringen. Der unausräumbare Fundamentalismusverdacht ist also nicht auf eine historisch bedingte journalistische Neurose zurück zu führen, wie Ulrich vermutet, sondern durch das Problem, das die Partei lösen will. Wer die Notwendigkeit, nicht nur das Leben der menschlichen Gesellschaft, sondern auch deren „aussen“, die natürliche Umwelt, zu gestalten, in die politischen Institutionen hineinträgt, dorthin, wo es bisher um die Vertretung der Interessen und die Organisation der politischen Macht von Menschen ging, wird leicht als Außenseiter wahrgenommen. Das Klima, die „vierte Dimension“ mit all ihren neuartigenen Verpflichtungen, ist in der Politik auch nach Jahrzehnten immer noch und immer wieder von neuem ein Fremdkörper. Auch deshalb kann man diese Menschheitsfrage, allen dramatischen Krisensymptomen und katastrophalen Prognosen zum Trotz, beiseiteschieben, ignorieren, verkleinern, bürokratisch verschleppen und zum Gegenstand von Sonntagsreden machen. In Deutschland demonstriert das auch im Jahr 2020 täglich die Groko – von den skandalösen Vorschlägen der Agrarministerin in Brüssel über den verschobenen Kohleausstieg bis hin zum Dannenröder Wald, wo sie als verantwortliche Instanz ein Stopsignal hätte setzen können. Um von FDP und AFD nicht zu sprechen, die aus dem gezielten Ignorieren von Klimafragen politische Vorteile zu ziehen versuchen.

Die Kunst der Übersetzung

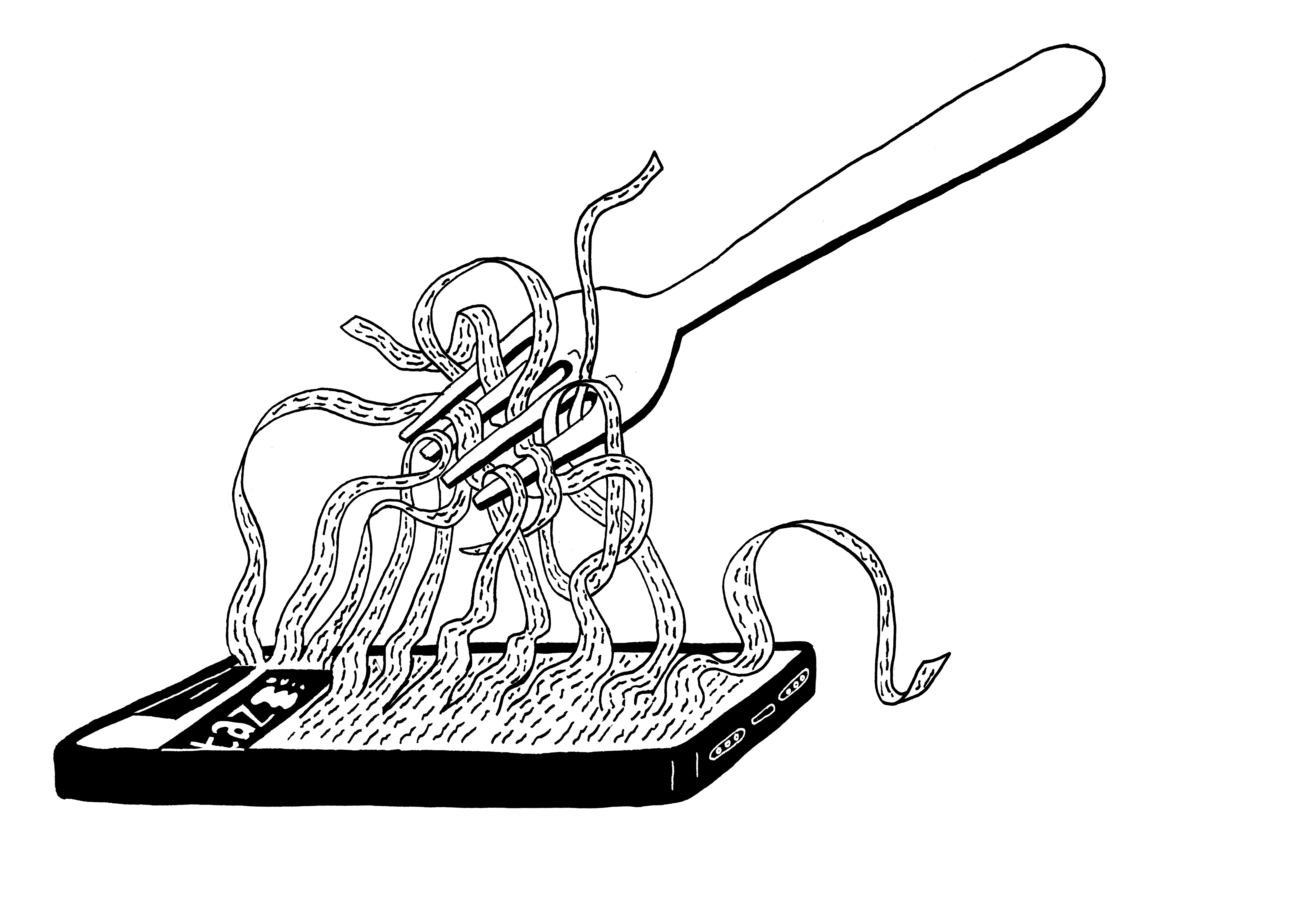

Moderne Gesellschaften – nicht nur einzelne Parteien oder Bewegungen – müssen lernen, die Klimazwänge in den gesellschaftlichen Alltag zu „übersetzen“. Denn es geht um „Übersetzung“, um den Rückbezug der physikalischen Folgen auf das gesellschaftliche Handeln, das sie verursacht, nicht um die schlichte „Anwendung“ der Erkenntnisse der Physik. Ein großer Teil der technologischen Fähigkeiten, denen die Spezies ihre Ausbreitung und ihren – sehr unterschiedlichen – Wohlstand verdankt, muss dabei vergessen oder klimafreundlich umgekrempelt werden. Und die Menschen, die bisher in diesen technischen Strukturen leben, die ihre Arbeit dort finden, ihren Anteil an den Produkten bekommen und ihr Leben organisieren, müssen in den neuen Verhältnissen zurechtkommen. Die gute Nachricht ist: Das erscheint heute möglich. Gerade in den letzten 20 Jahren hat es zuvor unvorstellbare technische und soziale Sprünge gegeben. Noch an der Jahrtausendwende waren weder Photovoltaik noch Windenergie, noch die digitalen Steuerungsmöglichkeiten vorhanden, die heute den Umbau des globalen Energiesystems realistisch erscheinen lassen. Die schlechte: In Die Zeit ist seither noch knapper geworden.

Und die „Übersetzung“ kann schief gehen – etwa, indem sie die gesellschaftlichen Gruppen ungleich und „ungerecht“ belastet. Das ist zwar dem Klima zunächst egal, es reagiert ja nur auf CO2-Werte. Aber in der Politik verlieren die Klimafreunde, und wenn dann Klimaleugner die Macht übernehmen, kann das dem Klima extrem schaden. Als Beispiel für eine derart „abgekürzte“ Übersetzung mag die rot-grüne „Ökosteuer“ vom Anfang des Jahrtausends dienen. Damals sollte der Energieverbrauch in Form von Strom oder Kraftstoffen stufenweise verteuert werden, um die Menschen zum Sparen zu veranlassen. Die Folge waren Straßenblockaden und Proteste – also eine Art früher deutscher Gelbwesten-Bewegung. Dass mit den Steuereinnahmen die Sozialbeiträge gesenkt wurden, nutzte den Verteidigern gar nichts – schließlich fühlten sich gerade FernfahrerInnen und Freiberufler stark betroffen, die kaum in das Sozialversicherungssystem integriert waren. Am Ende nahm der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder die weiteren Stufen der Steuererhöhung von der Tagesordnung – und die Grünen gaben den Kampf verloren. Denn Menschen leben zwar im selben Klima, Veränderungen bei den Lebenshaltungskosten treffen sie aber sehr unterschiedlich – und häufig besonders diejenigen, denen die neuartigen Ansprüche der Klimawelt fremd sind. Und dann fällt es politischen GegnerInnen leicht, gegen „Übersetzungsfehler“ zu mobilisieren.

Bis hierher und nicht weiter

Die AktivistInnen im Dannenröder Wald allerdings verstehen unter „Übersetzung“ etwas grundsätzlich anderes. Die Grünen, so ihr Verdacht, machen es sich in den Institutionen bequem, während die Klimazerstörung weitergeht. Deshalb setzen sie auf starke Symbole – in diesem Fall die Blockade eines Autobahnbaues, der zwar zur CO2-Emission nur begrenzt beiträgt, aber das „weiter so“ der meisten Institutionen in Deutschland perfekt symbolisiert. Während alle „weiter so“ machen, so ihre Botschaft, ziehen wir durch unserere Aktion eine Grenze: „Bis hierher und nicht weiter“. Und tatsächlich erzeugen sie öffentliche Aufmerksamkeit für die Klimakrise; selbst die Räumungsaktion der Hessischen Polizei leistet dazu ihren Beitrag. Insofern machen sie alles richtig.

Trotzdem ist die Wirkung paradox. Denn mit ihrer Aktion machen sie nicht den Bauherren – die Bundesregierung und die große Koalition in Berlin – für das Bäumefällen verantwortlich, sondern die Grünen in der Hessischen Landesregierung, die diese Autobahn immer abgelehnt haben. Von der Bundesregierung kommt nämlich keinerlei Resonanz, deshalb fehlt diesbezüglich die Medienwirkung. Also halten sie sich an den zur Baudurchführung verpflichteten Minister Al Wazir und weisen ihm „Doppelmoral“ nach. Gewiss, so geht das Spiel. Aber es zeigt vor allem, dass es tatsächlich mehrere Dimensionen der politischen Moral gibt. Denn der Grüne Minister will – auch im Interesse der Wählbarkeit grüner Politik – beweisen, dass er die rechtsstaatlichen Grundlagen seines Handelns ernst nimmt. Nach seiner Beurteilung der Situation besteht nur dann eine Chance, die klimapolitische Geisterfahrt der Berliner Regierung zu beenden und die Pariser Klimaziele durchzusetzen, wenn die Grünen als Garanten des Rechtsstaats mehrheitsfähig werden. Irrt er sich? Hätte er anders kommunizieren, hätte er gar schlauer sein und eine juristische Finte zur Verschiebung der Räumungsaktion finden sollen? Was seitens der Aktivistinnen als glasklares „bis hierher und nicht weiter“ mit der Blockade der Baumaschinen begonnen hat, führt tief in die Details verwaltungsjuristischer Verfahren. Und die Hessische Polizei räumt; man muss hoffen, dass es keine weiteren Verletzten gibt.

Man kann diesen Konflikt tragisch nennen.

Gibt es ein grünes Realismus-Problem?

Vielleicht gibt es ja in der Grünen Politik tatsächlich auch ein Realismus-Problem: Mit der Folge, dass man den Streit, den man dort vermeidet, wo er hingehört, dann an anderer Stelle bekommt. Ein Drittel der CO2-Emissionen in deutschen Kommunen sind gebäudebezogen, und in den letzten Jahrzehnten – um nur dieses eine von vielen möglichen Beispiel zu nennen – wurde viel neu gebaut. Wurden dabei tatsächlich überall dort, wo Grüne Einfluss hatten, die optimalen Klimastandards realisiert? Oder haben sich viele Kommunen mit dem gesetzlichen Standard begnügt, der hohe CO2-Emissionen für den Baukörper und nur fossil zu bewältigende Heizlasten nach sich zieht? Haben Grüne den Streit mit den Bau- und Finanzverantwortlichen gesucht? Null-Emission von Schulen und Wohnungen geht nicht, weil das zu teuer ist? Dann müsste man anders fragen: Ist uns die Zukunft zu teuer?

Das politische Spiel mit seinen zahllosen Facetten und Dimensionen fängt bekanntlich jeden Morgen von neuem an. Und vielleicht passt doch beides zusammen. Weil den Grünen in den letzten Jahren zunehmend Regierungsaufgaben anvertraut wurden, auch weit jenseits der Klimafrage, und sie sich zur Partei der modernen Lebensstile und damit zu einer mehrheitsfähigen politischen Kraft entwickelt haben, gibt es die Chance für andere Machtoptionen und eine bessere Klimapolitik in Berlin.

Nur verdanken sie diese Chance auch denen, die vor zwei Jahren angefangen haben, den Klimaprotest auf die Straße und in die Wälder zu tragen. Und es ist ihnen offenbar nicht ausreichend gelungen, deren Kritik produktiv werden zu lassen. Vielleicht wäre eine Selbstbefragung hilfreich: Haben wir in den letzten Jahren tatsächlich auf allen Ebenen und in allen Feldern der Politik die Klimanotwendigkeiten sichtbar gemacht und alle öffentlich gewinnbaren Konflikte auch geführt? Haben wir sorgfältig genug nach den besten Ideen gesucht? Ist es uns gut genug gelungen, die globale Klimakrise in die lokalen Programme zu übersetzen und sie als Antriebskraft für gesellschaftliche Innovation zu nutzen?

Im hessischen Wald wird geräumt. In Berlin wird in 10 Monaten gewählt. Der Streit liegt auf dem Tisch. Gut so.

Die Aktivisten müssen vielleicht aufpassen, das sie nicht vor den Karren der Pfeffersäcke von der CSU oder der Splitter9arteien FDP und AfD landen.

Damit wäre niemand gedient.