Steiners Tod fiel in die ersten Welle der weltweiten Corona-Pandemie, in eine Periode, in der die Massenmedien über Wochen und Monate ihre Formate mit der Sorgen um das Schicksal der heimischen Gastwirte und der Kulturschaffenden füllten. Wie konnten die Bühnentechniker, die seit Jahrzehnten in prekären Arbeitsverhältnissen ihr Brot verdienten, ohne Einkünfte überleben? Wie eine Kuss-Szene am Burgtheater ohne Mundschutz geprobt werden? Wie vermochte eine Staatssekretärin dem Finanzminister mehr als ein paar Almosen für beschäftigungslose Kreative aus dem Säckel zu reissen?

In diesem allgemeinen Lamento des Verfalls und der Ängste fiel das Gedenken an den Kulturpublizisten Steiner mehr als schwachbrüstig aus. Ein paar Zeilen hier, eine wiederholtes Radiointerview da, Anekdotisches von Mitstreitern, die pflichtschuldige Beleidsbekundung des Bürgermeisters, und ab in die Urne.

Diese Amnesie der öffentlichen Meinung lässt sich durch Steiners letzte Publikation, sein gedrucktes Fazit, leicht wettmachen. Das elegante Lebensbilanzbuch setzt im Jahr 1976 ein mit einer Eloge auf die »österreichischen Lösungen« der Beatgeneration. – »Luftig entschwebte man in trauter Zweisamkeit plastikgehüllt in die Natur und wurde in einem tragbaren Wohnzimmer auf sich selbst und die Medien reduziert, so als ob Hans Moser seinen Dialog mit der Reblaus halten würde«, schrieb Steiner über die vanille-gelben Wohnzellen von Haus-Rucker-Co; und sein schönes Buch endet bei ökologisch korrekten Lehmbauten in Bangladesch.

In den dazwischen liegende Jahrzehnten hat Steiner sein Geschichtsnarrativ immer wieder korrigiert. Zunächst folgten aus seiner Sicht auf die Nachkriegsmoderne der Brutalismus, die Postmoderne und der Dekonstruktivismus, wobei diese drei Strömungen ein Nebeneinander ergaben, an dem sich verschiedene Brüche und Überschneidungen ausmachen liessen. »Das fröhliche Gewitter einer unendlichen Zukunft der Pop-Utopisten der späten 1960er-Jahre wurde durch die Energiewende 1972/73 beendet«, bilanzierte Steiner die Anfänge.

Freilich, die Typologie der alten Stadt, die hat nicht die Postmoderne, sondern bereist die Moderne gesprengt. In späteren Jahren revidierte Steiner seiner Geschichtsbild und verortete nun den wichtigsten historischen Bruch im Jahr 1980, als die Architekturbiennale Venedig den »Star-Architekten« hervorbrachte und Architektur zu einem neuen Wert in der massenmedialen Kulturindustrie erhob.

Auch dabei ist Steiners lebendige Zeitdiagnostik nicht eingerostet. Nach dem Millennium erschien dem Jet-Set-Kommissär das grösste ungelöste Rätsel der Architekturgeschichte: »Wer oder was hat die Postmoderne als Stil beendet?«

Was, könnte man einwenden, wenn die Postmoderne deshalb nie beendet wurde, weil sie überhaupt nie angefangen hat, weil dieses ganze Distanzierungsgehabe der Neuerer nur eine geschäftige Täuschung der Öffentlichkeit war, und ihre Akteure bloss unsichere Kantonisten der Moderne, so wie sich ja auch die Neuen Wilden in der Malerei der 1980er-Jahre als clowneske Expressionisten interpretieren liessen?

Otto Kapfinger, ein zur Introspektion fähiger Mitstreiter Steiners, sieht in dessen mehrfach überarbeiteten Text Neustart ein »grossartiges und zugleich beklemmendes Dokument«. Steiner stellt darin die provokante Frage, ob jemand wirklich in einer Welt leben will, die ausschliesslich von sogenannten Qualitätsarchitekten geschaffen wurde.

Selbst die vitalsten Ästhet*innen wissen doch, dass das keine gute Idee wäre. Man würde sich in einer solchen Wunderwelt fühlen wie ein Grabstein im Zirkus. Gute Architektur, schien Steiner sagen zu wollen, ist ohne das Mittelmass, über das sie sich ständig neu erhebt, schlicht nicht zu haben.

Eine geradezu ärgerlich wiederkehrende Frage bei Steiner lautet: »Was ist Architektur?« Auch sie irritiert, weil man im Kunstdiskurs doch erwartet, dass nach den Qualitäten des Gelungenen gefragt wird, und eben nicht mehr: »Ist das Kunst, oder kann das weg?« (LTB Spezial 73).

Eine ambitiöse These zum Thema lieferte Hermann Czech 1971: »Architektur ist Hintergrund. Alles andere ist nicht Architektur«.

Kein schlechter Gedanke; man denkt sofort an Urlaubsbilder, an Fotografien von Menschen vor den historischen Fassaden von Kirchen, Leuchttürmen oder Opernhäusern. Aber dieser Hintergrund ist nicht gemeint. Die Baukunst, wollte der Loos-Fan Czech sagen, spricht nur, wenn sie gefragt wird; sie gestaltet einen Raum am besten unauffällig, unscheinbar, transparent.

Steiner übernahm Czechs Position und tauschte sie gelegentlich gegen die Vorstellung, Architektur sei Detail. 1983 war ihm die »grosse Form« unglaubwürdig geworden, sie ging in einem Netz unkontrollierbarer Bedingungen verloren. Nun wurden ihm die »Trümmer« zum eigentlichen Träger der Geschichte, wobei Steiner sprechende von stummen Details unterschied.

Studierende, schrieb er, sollten die feinen Regeln der Argumentation lernen, damit war gemeint: den Diskurs des Materials, des Handgriffe, der Detailgeschichte. Details mussten im Ansatz richtig, aber nicht exakt sein.

In einem vieldiskutierten Artikel begeisterte sich Steiner für die von Czech in den Boden des Kleinen Cafés am Franziskanerplatz eingelassene Grabsteine, er schwärmte von der »tödlichen Botschaft des Fussbodens«, dem Assoziationsfeld »einer bedrohlich beissenden Vulva dentata«. – Wenn er auf diese Weise Beislgespräche zur Designkritik veredelte oder das Feuilleton zum Vulgärwitz erniedrigte, so war ihm das egal.

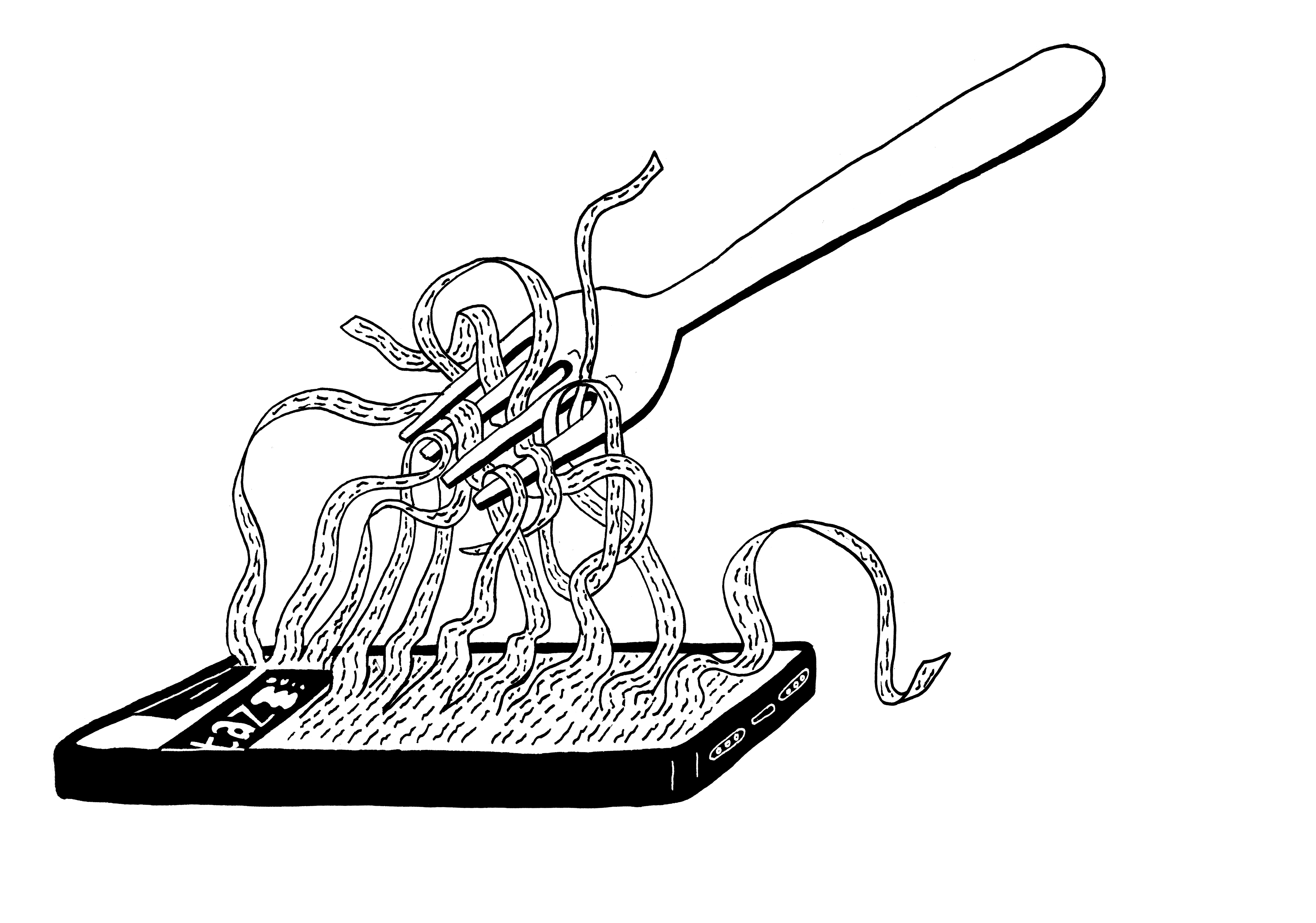

Architektur musste für Steiner als künstlerische Disziplin unbedingt autonom und dialogfähig sein, dazu selbstreflexiv und offen für neue Felder der Verständigung. 1999 fragte er sich, ob das permamente Hunderennen nach der neuen Form überhaupt noch richtig sei. Und er polemisierte gegen die Jeder-kann-alles-Strategie: »Das sinnlose Gewürm der autistischen freien Formen ist in Wahrheit voll in der Hand der sie ermöglichenden Bauindustrie«.

Im neuen Jahrhundert galt das Thema des Ikonischen für Steiner als überwunden. Immer öfter deklarierte er sich als ein Gegner des Eigentums an Grund und Boden. Und in seinem letzten Schwanengesang beklagte er die »Weltherrschaft des Konsums«.

Steiner kritisierte, dass marktkonforme Architekturfirmen die kulturell wichtigen Künstlerarchitekten verdrängt haben, er beklagte, dass die Universitäten Stars mit lukrativen Jobs im akademischen Betrieb versorgen, und er litt darunter, dass die Massen von Studierenden nur darauf warten, hineingesogen zu werden in den industriellen Standard der Programme.

Im Umstand, dass ihm auf sein Kritikbündel niemand ernsthaft entgegnete, sah er den Beweis erbracht »für die Sinnlosigkeit des Schreibens über Architektur in der heutigen Zeit«. Mit dem Ende der Architekturkritik zeige sich ein Verlust des Common Sense.

Hat da wieder ein alternder Herr, ein weisser Mann mit abendländischer Bildung, sein herannahendes biologisches Ende mit dem Hinfälligkeit der Zivilisation verwechselt? Wir kennen diese Rhetorik ja seit der Apokalyptik von Günther Anders, wir finden sie im Kassenerfolg des Stéphane Hessel und bei anderen unverbesserlichen Rationalisten, die sich für den Mittelpunkt ihrer Taten halten und glauben nur nach eigenem Belieben in den Staub sinken zu können.

Der habituelle Optimist Steiner resignierte nicht nur in Hinblick auf die Wirkung von Kunstvermittlung und Publizistik. Von ihm war in den letzten Jahren auch immer offener zu hören, dass er nicht mehr wisse, was gute Architektur sei. Das klang nach der Koketterie eines Überdrüberfliegers. Tatsächlich aber waren Steiner in den vielen Diskursen einfach die ästhetischen Kriterien für gutes Bauen in den Händen zerschmolzen. 2016 schrieb er: »Ich vertraue nur mehr der direkten Anschauung, dem konkreten Erleben. Was du nicht selbst erlebt hast, darüber sollst du schweigen«.

Zuguterletzt hatte der alte Adolf Loos, dieses Fieberthermometer aller Wiener Architekturdiskussionen, also doch recht. Beiläufigkeit muss anstelle von Überraschung treten; ein Raum muss auf eine Weise gestaltet werden, die dem Laufpublikum verborgen bleibt, während die Kennerschaft sie quasi erfühlt.

Es gibt diese zwei auseinander laufende Linien des Loosismus: Die eine vertraten Czech und seine Trabanten. Sie nahmen den Faden des Reduktionismus auf und begannen sich den Gedanken als ein offenes System vorzustellen, dessen Ergebnis vielschichtige Widersprüche enthält und nicht mehr nach einer einzigen Wahrheit strebt, die andere ausschliesst.

Steiner, zeitlebens ein scharfer Parteigänger dieser Tendenz, ein Erzwinger von unabgeschlossenen Diskursen, kehrte zuletzt stärker zur zweiten Position des Loosismus, der handwerklichen Sensibilität, zurück, die das Notwendige der Form einfach intuitiv erfasst. Der Materialvirtuose braucht kein tosendes Palaver, er kann jede Form konkret erspüren und im Prozess unsichtbar machen, so dass das Objekt wie durch Zufall entstanden aussieht.

Am Ende seiner langen intellektuellen Reise durch die Ateliers und Baustellen war Steiner wieder bei einer Kunst angelangt, die am stärksten in der Sprache der Materialien spricht und die ihre Schöpfungen einfach so aussehen lässt, als wäre sie schon immer so gewesen.

© Wolfgang Koch 2020

Foto (Ausschnitt): © eSeL 2012, Steiner bei der Präsentation von »Europas beste Bauten. Mies van der Rohe Award 2011«

Kunstuniversität Linz (Hg.): Steiner’s Diary. Über Architektur seit 1959. Essays, Interviews, Analysen, Vorlesungen. Redaktion Roland Gnaiger, 400 Seiten, deutsch/ englisch. ISBN 9783038600329, Park Books 2016, 51 Euro