Jetzt zeig mal, dass du ein richtiger Bauer bist!

20. November 1989

Sabine Vogel und ich sind heute bereits um 9 Uhr früh in Richtung Potsdam losgefahren. Kurz hinter Babelsberg fragten wir einen Traktoristen, der auf einem riesigen Feld alleine pflügte, nach dem Weg zur nächsten landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft. Er schickte uns nach Saarmund, wo es zwei LPGen gab: eine für Tier- und eine für Pflanzenproduktion. Letztere besaß eine eigene Tankstelle und der Tankwart zeigte uns den Weg zum Verwaltungsgebäude der LPG „Florian Geyer – Tierproduktion“. Dort landeten wir schon bald am t-förmigen Konferenztisch des Vorsitzenden. Nach einer ca. einstündigen Diskussion („Was haltet ihr von der Wiedervereinigung?“) wurde zwischen uns und dem Vorsitzenden Kärgel sowie seiner Kadeleiterin Elke und dem Produktionsleiter Schmidt (genannt „der Lange“) ein „Potsdamer Abkommen“ geschlossen: die LPG würde sich in den nächsten Tagen beim Rat des Kreises, Abteilung „Arbeit und Löhne“ (Frau Noack) um eine Arbeitserlaubnis für uns zwei – Westberliner – bemühen und wir würden im Falle eines positiven Entscheids sofort einsatzbereit sein und mit einem Gesundheitsbescheid auf der Rindermast in Fahlhorst unseren Dienst antreten. Frau Noack erklärte sich dann jedoch nicht mehr in der Lage, uns einzustellen, so daß die LPG das selbst entschied. Daraufhin bekamen wir im Verwaltungsgebäude unsere Dienstkleidung (blaue Arbeitsanzüge und grüne Gummistiefel) ausgehändigt und unterschrieben gegen Vorlage unserer Personalausweise einen zunächst auf vier Wochen begrenzten Arbeitsvertrag als Viehpfleger.

Unter §4.1. verpflichtete sich darin der Betrieb „solche Arbeitsbedingungen zu schaffen, die den Werktätigen hohe Arbeitsleistung ermöglichen, die bewußte Einstellung zur Arbeit fördern, die Arbeitsfreude erhöhen und zur Entwicklung sozialistischer Persönlichkeiten sowie zur sozialistischen Lebensweise beitragen. Er hat dazu den Arbeitsprozeß unter aktiver Teilnahme der Werktätigen nach arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen zu gestalten und alle Voraussetzungen für eine hohe Arbeitsdisziplin, für Ordnung und Sicherheit im Arbeitsprozeß zu schaffen“.

Auf der anderen Seite erklärte sich der Werktätige unter §4.2. bereit, „seine Arbeitspflichten mit Umsicht und Initiative wahrzunehmen. Er ist insbesondere verpflichtet, seine Arbeitsaufgaben ordnungs- und fristgemäß zu erfüllen, die Arbeitszeit und die Produktionsmittel voll zu nutzen, die Arbeitsnormen und andere Kennzahlen der Arbeitsleistung zu erfüllen, Geld und Material sparsam zu verwenden, Qualitätsarbeit zu leisten, das sozialistische Eigentum vor Beschädigung und Verlust zu schützen und die Bestimmungen über den Gesundheits- und Arbeitsschutz einzuhalten“. Wir bekommen vier Mark Grund- und eine Mark Leistungslohn die Stunde.

27. November

Um das sozialistische Eigentum zu schützen, knobelten wir nach Rücksprache mit dem Vorsitzenden zusammen mit einigen Westberliner Freunden nach Feierabend noch eine Doppelstrategie aus: Einmal einen Stand der LPG auf der Grünen Woche. Seit 1945 hatte es keine ostdeutsche Beteiligung an dieser Messe mehr gegeben und selbst interessierten DDR-Bauern war der Besuch verboten worden, ab 1961 dann gar verunmöglicht. Der stellvertretende Leiter der Grünen Woche Ulli Frohnmeyer mußte sich jedoch erst einmal nach oben hin absichern und dann auch noch einen freien Platz finden. Dieser befand sich dann in der „Öko-Halle“, was ein Witz war, da bereits einige ökologisch engagierte Leute in Saarmund und Umgebung gegen die dortige auf 5000 Schweine ausgelegte Mastanlage vorzugehen beabsichtigten.

30.November

Der von uns hinzugezogene Messebau-Architekt Peter traf sich im Potsdamer Hotel Minsk mit unserem Vorsitzenden Kärgel zu einer ersten Arbeitsbesprechung. Gleichzeitig entwarf Thomas Kapielski zusammen mit Claudius Wachtmeister eine „Grund- und Boden-Aktie“ für die LPG, die auf der Grünen Woche erstmalig verkauft werden sollte, wobei ein Quadratmeter LPG-Land mit 25 Westmark veranschlagt wurde. Der Witz daran war das Kleingedruckte: „Dem Eigentümer erwachsen weder Rechte noch Pflichten aus dem Besitz des Zertifikats, das er jedoch verschenken, veräußern und mit mäßigem Gewinn bzw. Verlust verkaufen darf“.

Während der Messestand und die Aktie Gestalt annehmen, stehen Sabine Vogel und ich jeden Tag auf der Rindermast bis zu den Knöcheln in der Scheiße. Wir müssen schon morgens um vier Uhr aufstehen, dafür fahren wir am Ende der letzten Allee vor Fahlhorst in den Sonnenaufgang rein, und auf den Nuthe-Wiesen links und rechts machen sich die Zugvögel, meistens sind es Graugänse, startklar.

Erst einmal trinkt unsere neunköpfige Brigade im Sozialraum zusammen Kaffee, den wir neuerdings mitbringen, nachdem wir festgestellt haben, dass er im Westen bedeutend billiger und besser ist. Aus dem Osten kommt dafür Kirschwhisky (Kiwi). Sodann geht es ans Ausmisten, wobei Michael oder Egon das meiste mit dem Traktor erledigen. Ebenso das Heranschleppen von Stroh und Heu sowie das Füttern mit Kraftfutter, was mit einem automatischen Futterwagen erledigt wird. Wir müssen dafür mit der Schubkarre Silage heranschaffen, zwischen den Tieren sauber machen, die Stallgasse fegen und anschließend wieder neu einstreuen. Mir gefällt der einst von Chruschtschow durchgesetzte Offenstall am besten, in dem die Rinder trocken stehen, aber an der frischen Luft sind. In den anderen, noch aus der Gutshofzeit stammenden Anbindeställen ist es eher umgekehrt, ebenso in den Boxenlaufställen. Um die Kälber kümmern sich vor allem Renate und Petra, letztere schlägt sich gerade ihre FDJ-Ambitionen aus dem Kopf, erstere hat sich schon umgestellt: „Mir doch egal, ob LPG oder Gutsherr, Hauptsache ich habe Arbeit“. Im Verwaltungsgebäude gibt es einen Mitarbeiter, den Dispatcher Klaus, der sich sogar schon zum halben Manager gemausert hat: er ist laufend unterwegs und verscherbelt von Anlegeplätzen bis zu Datschengrundstücken alles, was möglich ist.

4. Dezember

In Fahlhorst sind außer den Rindern noch 600 Schweine zu versorgen, manchmal muß ich im Schweinestall mithelfen, d.h. morgens als erstes die Leichen nach draußen in einen kleinen Schuppen karren, wo sie dann ein LKW der Abdeckerei abholt. Das ist keine schöne Arbeit, und dann stört mich langsam auch die hohe Arbeitsteilung hier. Als ich den Fahrer, der uns Mittags das Essen von einer Kneipe aus Nudow bringt, bat, beim nächsten Mal ein bißchen Mörtel mitzubringen, damit wir peu a peu die Wandecke des Boxenlaufstalls an einer Stelle ausbessern können, wo der Frontlader des Traktors entlanggescheuert ist, herrschte mich Michael an: „Mach so was bloß nicht noch mal, das ist nicht unsere Aufgabe, dafür ist die Maurerbrigade zuständig“. „Aber die gibt es doch gar nicht mehr,“ entgegnete ich ihm, „das weißt du doch am besten, du bist doch selbst einer der Maurer“. „Trotzdem,“ meinte Michael, „da müssen die sich oben einen Kopp drüber machen!“ Überhaupt hat er die Einstellung: „Verdienen tu ich doch nur, wenn ich in 6 Stunden schaffe, wofür wir acht-null-fünfundsiebzig abgerechnet kriegen“. Ähnlich wie Michael reagierte neulich sogar Achim, der bei uns nur gelegentlich aushilft, mit dem das Arbeiten aber Spaß macht. Er streute noch Stroh ein und ich war schon beim Fegen der Stallgasse, wir unterhielten uns – und deswegen fegte ich unentwegt weiter. Plötzlich sagte er: „Laß gut sein, sonst steckt sich das ein anderer an den Hut, daß er das angeordnet hat!“ Völlig unakzeptabel fand ich Egons Reaktion, als ich ihn bat, nicht jedesmal das völlig vergammelte Stroh von draußen aus der Miete zu holen, weil die Rinder damit schon nach fünf Minuten wieder in der Nässe lägen: „Nein, das ist gerade am Besten, das läßt sich am Leichtesten wieder ausmisten“, antwortete er. Wenn Sabine mal vor lauter Arbeit die Frühstücks- bzw. Mittagspause verschusselt, sagt Renate zu ihr: „Das nächste Mal kriegst du die rote Karte!“ Und sowieso ist sich die Brigade – was unsere Einsatzfreudigkeit betrifft – einig: „Wenn ihr erst mal lange genug hier gearbeitet habt, wird euch das schon noch vergehen!“

5.Dezember

Immer wieder gelingt es uns, aufs neue, irgendwelche Presseorgane – aus Ost und West – zu mobilisieren, damit sie über die LPG berichten. Auch Sabine und ich schreiben gelegentlich Artikel – nicht zuletzt, damit Westgeld reinkommt. Gestern kam ein Reporter von der Neuen Deutschen Bauernzeitung mit einem Photographen an, dieser sollte am Ende auch noch Sabine und mich knipsen, dafür hatten wir zuvor sogar neue Arbeitsanzüge und Stiefel bekommen. Er knipste uns beim Stroh-Einstreuen im Offenstall. „Halt“, sagte der Reporter zu ihm, „da hinten an der Wand, das sieht nicht gut aus!“ Dort war an einer Stelle der Putz über der Wasserleitung abgebröckelt. „Das können wir doch hinterher wegretuschieren“, antwortete der Photograph, „haben wir doch immer so gemacht“. Sabine und ich sind abends totmüde, kaum dass wir noch die Abendschau mitkriegen. Irgendwie schaffe ich es aber noch, Briefe an alle möglichen westlichen Landwirtschaftsinstitutionen zu schreiben, um verschiedene Direktvermarktungsmöglichkeiten zu erfahren.

6.Dezember

Weil mehrere Leute aus der Brigade in Steglitz einkaufen wollten, haben wir gestern Ulrike Kowalski und Kapielski mitgebracht – als Aushilfe. Da es bei letzterem schon das zweite Mal ist, soll er jetzt auch ein Gesundheitsgutachten beibringen. Sabine wird von den Grenzpolizisten am Ostpreußendamm jeden Morgen mit „Ah, die Viehärztin kommt wieder“ begrüßt, weil sie ihren Doktor in Kunstgeschichte gemacht hat und der Titel in ihrem Paß eingetragen ist. Einmal fragt die Zöllnerin sie bei der Ausreise nachmittags: „Na, ham wir was Besonderes gekriegt in der DDR“, ein andern Mal will sie ihr bei der Einreise morgens Original-Mauerstücke verkaufen – zugunsten der „Rumänienhilfe“. An den Wochenenden müssen wir schon um halb vier aufstehen. Aber ansonsten ist die Arbeit nicht mehr hart – eher eintönig. Wir sind sogar eindeutig unterfordert, ich sinne über weitere Aktivitäten nach, aber die Verwaltung sitzt im Nachbardorf, unser Brigadier Ewald ist meistens unterwegs und auch sonst nicht gerade gesprächig, so daß wir wenig erfahren, wohin sich alles entwickelt. Z.B. hat man vorsichtig mit der Selbstschlachtung sowie auch mit der -vermarktung angefangen – auf dem Potsdamer Wochenmarkt.

Nicht nur die LPG, auch die Babelsberger Großbäckerei scheint Absatzprobleme zu haben, denn wir verfüttern schon seit Tagen bergeweise gutes Brot an die Rinder. Es liegt in der Scheune und muß erst einmal maschinell verkleinert werden. Das erledigen wir alle zusammen. Bei solchen Kollektivaktionen, dazu gehört vor allem das Umtreiben der Rinder aus dem Offenstall, stellt sich das ein, was man eine „fröhliche Landwirtschaft“ nennen könnte. Erst recht gilt das natürlich für die Zigarettenpausen und die Mahlzeiten im überheizten Sozialraum, dem früheren Frauenruheraum, die immer ausgedehnter werden, nicht zuletzt, weil mit uns jede Menge Ost-West-Vergleichsmöglichkeiten angestellt werden können. Morgens beginnen die Gespräche meist mit der TV-Frage: „Was hast du denn gestern gesehen?“ Die LPG-Leitung hatte uns vor allem eingestellt, weil sie fürchtete, daß zu viele in den Westen rübermachen würden – es ist jedoch gar keiner abgehauen, außer Dispatcher-Klaus, der sich als Makler für Alles selbständig gemacht hat. Umgekehrt wird dagegen inzwischen gemunkelt, dass unsere Brigade diesmal wohl die Prämie kriegen wird, was aber kein Wunder sei, da Fahlhorst wegen der zwei Wessis neuerdings versorgungsmäßig bevorzugt werde. Der Vorwurf ist nicht ganz falsch. Für die individuelle Prämie schlägt Renate auf der Brigadeversammlung Egon vor – weil er morgens immer der erste ist und abends der letzte, außerdem nimmt er auch noch oft den Traktor nach Feierabend mit rüber zu sich auf den Hof, um ihn zu reparieren.

10.Dezember. Sonntag

An den Wochenenden wird die Arbeit so schnell erledigt, daß es sich für uns eigentlich gar nicht lohnt rauszufahren. Außerdem ist es ein Irrsinn, die Fütterzeiten von morgens und abends so eng zusammen zu legen, daß wir schon um 9 Uhr 30 mit allem fertig sind.

12. Dezember

Povls Vater, Lummers Vordenker in der CDU Zehlendorf, ist gestorben und Povl muß nun seine Polsterei in Kreuzberg auflösen. Das erledigt unsere LPG mit einem ihrer LKWs. Alles wird mitgenommen: Lampen, Werkzeuge, Stoffe, Tische, Stühle…Der Vorsitzende dankt uns später mit bewegten Worten, fast duzt er uns.

Da hinten muß das Zeug hin, da kannst du es abkippen!

19. Dezember

Weihnachten rückt näher und immer öfter bringen wir Westberliner Freiwillige als Aushilfskräfte mit, gestern war es der Historiker Hand-Dieter Heilmann. Heute rückte Galerist Jes Petersen mit Frau und Oskar Huth an – aber nur zur Besichtigung, anschließend gehen wir noch alle zusammen auf ein Bier in die Dorfkneipe, wo gerade eine Photoausstellung vom letzten Fest – „Feuchte Tage in Fahlhorst“ – zu sehen war. Der Sohn des Wirts ist vor ein paar Tagen in den Westen abgehauen.

21. Dezember

Als unsere Freunde wieder abgefahren waren, munkelte man in Fahlhorst, es seien die Alteigentümer gewesen und uns hätten sie in der Kneipe die ganze Zeit ausgefragt, wie es um die LPG stehe. Dabei habe ich sie umgekehrt damit vollgequatscht.

25.Dezember

Das Ausmisten fängt mit der linken Reihe der Rinder an. Besonders die schon etwas größeren kapieren dabei oft nicht, daß sie, um mich mit der Forke oder einem Schieber zwischen sich zu lassen, einen Schritt nach rechts tun müssen: Im Gegensatz zu allen anderen fange ich als Linkshänder unten im Stall an. Die Tiere sind es andersherum gewohnt und wollen quasi automatisch nach links ausweisen. Ich schimpfe mit ihnen, wenn eins zu stur ist, stoße ich es in die Flanke. Auch in den anderen Ställen wird laut geschrien und geschimpft. Die Rinder bedrängen und belecken einen, statt das Ausmisten durch Beiseitetreten zu erleichtern und abzukürzen. Wenn einer seine Kälber besonders zutraulich gemacht hat, bekommen sie dafür beim nächsten um so mehr Schläge. „Ganz schlimm war es immer mit den Filmkälbern“, erzählt Renate – immer wieder hatten nämlich die Defastudios in Babelsberg sich ein Kalb von der LPG ausgeliehen, das dann wochenlang in irgendwelchen Kinderfilmen mitspielte. Anschließend war es so zahm und verwöhnt, dass es die Kälberpflegerinnen schier verrückt machte bei ihrer akkordähnlichen Routinearbeit. Die Bullen, die am Nachmittag mit dem Lastwagen von Heino zur Endmast nach Saarmund kommen. werden mit Knüppeln durch den Mistgang zur Laderampe getrieben. Sie wollen partout nicht verladen werden, aber jeder Widerstand ist zwecklos. Schließlich kommen auch noch elektrische Schlagstöcke zum Einsatz. Sie wurden auf Drängen der DDR-Schlachthöfe angeschafft, weil man dort immer wieder wegen der vielen Blutergüsse ganze Partien aus den Lederhäuten der Rinder rausschneiden mußte. Und die wiederum waren eine Folge des harschen Umgangs der LPG-Bauern mit dem Vieh – vor allem beim Verladen, um die Rinder durch alle Maststationen zu bringen und zuletzt zum Schlachthof. Zwischendurch kommt immer noch mal der Tierarzt und zeichnet die mit Antibiotika abzuspritzenden Tiere mit einem Ölkreidefleck auf der Stirn. In Fahlhorst ver- und entsorgen wir unsere 560 Rinder meist zu viert: Anketten, Eisentüren entriegeln und wieder verriegeln, Selbstfanggitter schließen und öffnen…Allein diese Geräusche schon – das ständige Metallgeklapper und die barschen Befehle bzw. Flüche – erinnern an Knastwärter, die ganze Barackenanlage an ein Arbeitslager. Neuere „Rinderobjekte“ sind zudem immer mit einem hohen Stacheldrahtzaun gesichert und nur durch Seuchenwannen zu betreten bzw. zu verlassen. Schilder verweigern Unbefugten den Zutritt. Diese fast unlesbar gewordenen Schilder habe ich bei uns am dem Objekt langsam alle entfernt – und in zwei Ställen dafür neue – aus Westberlin angebracht: „An alle Rinder: Ihr, die ihr hier eintretet, laßt jede Hoffnung fahren!“

27.Dezember

Auf vielen westdeutschen Höfen sieht es mittlerweile so ähnlich aus wie hier, besonders dort, wo die Höfe „modern umgerüstet“ wurden, auch die Umgangsformen mit dem Vieh haben sich dadurch angenähert. Mir scheint jedoch, daß das Eigentümerbewußtsein der Bauern im Westen diese Entwicklung etwas bremst, insofern sie pfleglicher mit ihrem „Kapital“ umgehen als die LPG-Bauern, die eher ein Arbeiterbewußtsein entwickelt haben, auch wenn sie Landeinbringer sind und somit den Kern der Genossenschaft stellen. Als Michael im Sozialraum mal wieder besonders klassenkämpferische Töne anschlägt, entgegnet ihm Achim, der Landeinbringer ist, bloß: „Du hast gut reden, du hast nichts zu verlieren!“

Der Pressesprecher der „Vereinigung für gegenseitige Bauernhilfe“ (VdgB) in Berlin meinte dazu, als wir uns trafen, daß die spätestens seit dem VIII. Parteitag durchgesetzte „industriemäßige Produktion“ verbunden mit der Zentralisierung der Betriebe das „bäuerliche Bewußtsein“ deformiert habe, ebenso kam die genossenschaftliche Demokratie herunter, aber es gäbe sie noch – die alte Verbundenheit derjenigen, die Land einbrachten, mit der Landwirtschaft, wobei er die Begriffe „Liebe“ und „Sorgfalt“ gebrauchte. „Verlotterte Höfe sieht man meistens in der Nähe von Großststädten, wie Berlin z.B. und dort komme es auch wegen der Abwanderung der jungen Leute zu immer mehr nicht-bäuerlichen Arbeitskräften in den LPGen“. Am zweiten Weihnachtstag kam Produktionsleiter Schmidt, „der Lange“ und eigentliche Vorsitzende vorbei und überreichte Sabine und mir mit festem Händedruck eine Schachtel halbflüssig gefüllter Pralinen der Marke „Scorpio“.

31.Dezember

Nach den Feiertagen hat die Unruhe zugenommen: Wie soll es weitergehen mit der LPG, mit dieser Wirtschaftsform überhaupt? An allen Ecken und Enden fallen Gegner und Investoren über sie her. Die Leitungsebenen der „Pflanze“ und der „Tierproduktion“ verhandeln täglich mit Raiffeisenbankchefs, Amsterdamer Kooperatoren, Westberliner Umweltgruppen und hessischen Golfplatzplanern. Die Spielräume für die Brigade in Fahlhorst sind dagegen gleich null, also macht sich jeder nur Gedanken über sein eigenes Fortkommen – und das ist immer häufiger wörtlich zu verstehen. Zur Zeit geschieht das jedoch noch nebenbei – experimentierend. So hat Egon z.B. seinen kleinen Schrottplatz hinterm Haus aufgeräumt und anschließend versucht, in Potsdam auf dem Markt Autoersatzteile zu verkaufen. Dieser Versuch eines Nebenverdienstes endete jedoch mit Verlust. Nun will er sein altes tschechisches Auto verkaufen und sich sich einen gebrauchten VW-Bus oder ähnliches zulegen. Empört kam er danach von dem ersten Gebrauchtwagenhändlerbesuch in Potsdam zurück – und erzählte: „Es gibt alle Typen da, der billigste kostet 9000 Mark West. Aber wie ich das bezahlen soll, darüber macht der sich keinen Kopp!“ Auch dass er als Ostler noch nicht beim „Sat-1-Glücksrad“ mitspielen darf, empört ihn. Der Brigadier Erwin hat derweil die erste eigene Selbstvermarktungsaktivität entfaltet – mit Frischfleisch, ebenfalls auf dem Markt in Potsdam. Auch dabei ist nicht viel rumgekommen. Unser betriebseigener Desinfektor will fürderhin auf eigenes Risiko mit seiner Motorspritze arbeiten, bisher hadert er aber noch mit den strengen und somit kostspieligen Lagervorschriften für seine Gifte, dafür geht er jetzt nebenbei noch für 4 DM die Stunde bei einer Westberliner Firma putzen.Allein der schon etwas ältere Tierarzt erledigt seine Arbeit nach wie vor gelassen – mit einer langen Spritze verpaßt er den Tieren, die wir als krank oder unpäßlich in das Arbeitsheft eingetragen haben, Penicillindosen. Neuerdings schickt er jedoch keine Kopie seines monatlichen Tätigkeitsberichts mehr an die Stasi in Potsdam. Außerdem grämt er sich etwas, dass das staatliche Veterinärwesen aufgelöst werden soll und er demnächst eventuell wieder eine Privatpraxis aufmachen muß – mit seiner Frau als Assistentin, was diese ebenfalls nicht lustig findet: „Aber was bleibt uns anderes übrig?“

4.Januar

Zu Neujahr ist Hans-Dieter Heilmann noch einmal als Aushilfe eingesprungen. Ich habe mich anderntags abends in Berlin mit der Agrarsoziologin Sonja Müller getroffen. Die gelernte Rinderzüchterin arbeitet derzeit noch an der Akademie für Gesellschaftswissen beim ZK der SED und hat gerade in einer Untersuchung über LPGen das Fehlen von sowohl einer kommunalen als auch einer innerbetrieblichen Demokratie dafür verantwortlich gemacht, daß die Genossenschaftsbauern keine „richtigen Bindungen zu ihren LPGen“ mehr haben. Das „bäuerliche Bewußtsein“ kann sich derzeit nur noch in den kleinen „individuellen Hauswirtschaften“ als Ausgleich gegen die „Spezialisierung ihres LPG-Arbeitsplatzes“ behaupten. Auch das „Eigentümerbewußtsein“ ist seit den großen Industrialisierungs- und Zentralisierungsprozessen in den Siebziger Jahren bei den Genossenschaftsbauern „verlorengegangen“. Sonja Müller verspricht sich nun vom „Markt“ eine Förderung der genossenschaftlichen Eigeninitiative und fordert deswegen die „strikte Selbstverwaltung der LPGen“, auch wenn dies die „knallharten Existenzängste“ bei den Bauern derzeit erst einmal sogar noch verstärken würde.

11.Januar

Die Schweinemast wird langsam „runtergefahren“: es gibt Absatzprobleme. Der Vorsitzende versucht zu rationalisieren: die ersten „Problemfälle“ sind bereits entlassen, als der Brigadier für die LKWs, der nur morgens einmal was zu tun hat, nämlich den Fahrern die Routen zuzuteilen, die sie auch ohne ihn längst kennen, in die Schweinemast versetzt wird, bringt er ein ärztliches Attest bei, dass ihm die Arbeit mit Schweinen verbietet, weil deren Keime die Sporen seiner privaten kleinen Champignonzucht zu Hause zerstören würden. Sabine und ich wir profitieren von diesen Privat-Landwirtschaften: laufend bekommen wir Eier, eingemachtes Gemüse, Geschlachtetes etc. geschenkt, mitunter riesige Stücke. Meistens von unserer Brigademutter Renate, die auch die monatlichen Theaterbesuche der Brigade organisiert, indem sie den Busfahrer, der täglich Fahlhorst ansteuert, bittet, sie abends alle nach Potsdam zu fahren und anschließend wieder zurück. Er bekommt dafür eine Flasche Kiwi oder Klaren.

Das war doch das Lehrlingswohnheim, oder?

29.Januar

Für das Flugblatt, mit dem die LPG auf dem Messestand für sich werben will, bestand der Vorsitzende auf der Formulierung, daß die LPGen „die Ernährung des Volkes sichern“. An dem Messestand, in der Halle 15.2, dem Öko-„Markt der Meinungen“, hat sich auch noch die LPG Fresdorf beteiligt. Sabine und ich nahmen uns zwei Tage frei und gingen auf die Grüne Woche. Die beiden LPG-Vorsitzenden und Kaderleiterin Elke waren in ihrem Element: Als gebildete Praktiker konnten sie auch dem härtesten Ökologen Paroli bieten, außerdem kamen zig interessierte Westdeutsche und wollen Näheres über die beiden einzigen LPGen auf der Messe wissen. Und der Messestand von Peter machte auch was her. Dazu hatte Elke gutes Informationsmaterial zusammengestellt und drucken lassen. Von Kapielskis Grund- und Boden-Aktien nahmen sie jedoch im letzten Moment wieder Abstand: sie wollten nicht derart mit dem Entsetzen Scherz treiben. Nun verschenken wir sie nach und nach.

Während der Grünen Woche kam es in Saarmund zu zwei Demonstrationen: Zuerst streikte die Pflanzen-LPG – gegen die zu aufwendigen Personalkosten ihrer Verwaltung (in den Wintermonaten war das Verhältnis zwischen Belegschaft und Verwaltungsmitarbeitern teilweise Halbe-Halbe). Außerdem wehrte die „Pflanzen“-Belegschaft sich auch gegen die „Wiedervereinigung“ mit der Tierproduktion, weil dies mit Mehrarbeit und Lohneinbußen verbunden sei, wie sie sagten. Danach demonstrierte eine kleine Gruppe Saarmunder Bürger unter der Führung eines Saarmunder Dachdeckers vom Neuen Forum und der Langerwischer Gemeindeschwester, die in der Grünen Liga mitarbeitet, gegen den Gestank und die Grundwasserverseuchung durch die Schweinemastanlage. Auf Transparenten forderten sie eine Rückkehr zum „Bauernhof“. Der Rat des Kreises profilierte sich in der Diskussion als unparteiischer Schiedsrichter gegenüber unserem LPG-Vorsitzenden. Ein paar Tage später verkündete der Ratssprecher in der Lokalzeitung ihren Beschluß: „Mit der Mästung der Läufer, die in 120 Tagen abgeschlossen sein wird, läuft die Produktion in der Mastanlage aus: eine Neuinstallierung ist ab heute untersagt“.

Die LPG hat zwar nicht vor, sich an diesen Rats-Ukas zu halten, nichtsdestotrotz wird die Anlage wohl in Agonie übergehen. Bislang wurden z.B. überall – bis hin nach Potsdam – Tonnen für Lebensmittelabfälle aufgestellt und von der LPG wieder abgeholt – mit einem speziellen Lastwagen. Die Abfälle wurden anschließend in einer riesigen Anlage erhitzt und an die Schweine verfüttert. Dieses System der Sammelfutteraufbereitung ist bereits stillgelegt worden, was wieder einigen Leuten den Arbeitsplatz gekostet hat.

8.Februar

Auf der Jahreshauptversammlung gestern wurde Fahlhorst als beste Brigade ausgezeichnet. Brigadier Ewald nahm nicht ohne Würde ein Nelkengebinde und die Prämie von 400 Mark entgegen. Kälberpflegerin Petra, Traktorist Egon und Schafranek von unserer Schweinemast bekamen eine Urkunde für vorbildlichstes Arbeiten und eine Prämie in Höhe von 150 Mark. Michael und Django wurden mit einem Geschenkkorb, „Kübel“ genannt, ausgezeichnet. Anschließend wurde der Vorsitzende Kärbel mit 41 gegen 39 Stimmen, bei drei ungültigen Stimmen und neun Enthaltungen wiedergewählt, allerdings kam er nicht wieder in den Vorstand, was nach den geltenden LPG-Statuten eigentlich gar nicht geht. Daß er am 21. Januar wegen der Rats-Scharade um die Schweinemast aus der Partei ausgetreten ist, hat ihm anscheinend keine zusätzlichen Stimmen eingebracht. Unsere Brigade feierte die Prämie anschließend mit einer zusätzlichen Flasche Fruchtsaftlikör vom VEB Anker Rostock, sogar der Tierarzt und Günter Baranowski – der einst mit 13 als Knecht auf dem Gutshof anfing und sich nun als Rentner zu seinen 340 Mark noch durch leichte Arbeit auf der LPG 70 Mark monatlich dazuverdient, lassen sich zu einem Kaffee mit Likör überreden. Alle reden durcheinander, immer lauter, viele lassen ihr Ängste raus. Jemand fragt: „Was ist mit meinem Haus, wenn die LPG pleite geht – muß ich dann da auch ausziehen?“ „Dann kaufst du es eben für 500 oder 1000 Mark, dann gehört die olle Baracke dir,“ meint Egon. Einige haben tatsächlich bereits der LPG ihr Wohnhaus für sehr wenig Geld abgekauft. Egon hat jedoch das schäbigste Haus von allen, und laufend nervt er den Vorsitzenden, diese oder jene Reparatur zu veranlassen, bisher ist aber noch nicht viel passiert, kaufen will Egon das Haus jedoch auch nicht. Petra, die sonst immer lustige Geschichten erzählt, sitzt still in der Ecke. Irgendwann entdecken wir sie heulend in der Kälberküche: ausgerechnet jetzt ist sie schwanger geworden. Dazu erklärt sie uns: „Ich kann doch jetzt kein Kind kriegen. Nimm doch bloß mal das Ozonloch – bei euch verbieten die das und bei uns kommen die Sprühdosen endlich in die Regale“.

15.Februar

Als ich den Pressesprecher der Berliner Umweltsenatorin nach Ökogeldern zur Sanierung der Schweinemastanlage frage, schüttelt dieser bedauernd den Kopf, rät mir aber, „Öffentlichkeit zu schaffen: Macht doch mal eine Demo mit Treckern und kippt eine Ladung Möhren vors Rathaus. Wie wärs außerdem mit einem Zeltplatz auf LPG-Gelände, das wär doch was – für die vielen Radfahrer im Sommer!“

22.Februar

Rechtzeitig vor der Wahl gab die Agrarsoziologin Sonja Müller den Funktionären des VdgB, die sich als Partei zur Wahl stellte, noch einmal empirische Daten-Rückendeckung: 92% aller Genossenschaftsbauern wollen in den LPGen bleiben. Die Leipziger Karl-Marx-Universität riet zur gleichen Zeit den LPGen, ihren Brigaden, mehr Eigenverantwortlichkeit in bezug auf die Zeitdauer ihrer Arbeit einzuräumen. Bei uns ist das schon längst durchgesetzt – mit keinen besonders guten Ergebnissen. Während unten über die da oben in der Verwaltung geschimpft wird, die nur rumsitzen und Kaffee trinken, klagen die da oben über die Arbeitsgesetze, die ihnen die Entlassung der „Assis“, der Asozialen, verunmöglichen. Zwei von diesen, die man wegen Faulheit oder Bummelei auf der Schweinemast entlassen hatte, mußten per Arbeitsgerichtsbeschluß wieder eingestellt werden, sie sind jetzt in Fahlhorst untergebracht. Hier „unten“ bei uns sind sie jedoch komischerweise auch nicht besonders beliebt. Ebensowenig die auf der Pflanze untergekommenen „Stasis“, von denen einige angeblich „schon wieder eine ganz große Klappe“ haben sollen. Die Schwankungen zwischen Euphorie und Niedergeschlagenheit werden immer kürzer und heftiger, die Arbeit unwichtiger. Der Vorsitzende der Pflanze, der vor 30 Jahren in der Bewegung „Kader aufs Land“ zur LPG gekommen ist („Mit Handtuch und Zahnbürste gehen wir hinaus!“ lautete damals ihre Marschparole), hat auf einer Nachbar-LPG eine Werbeveranstaltung des US-Landmaschinenkonzerns Massey-Ferguson besucht, nun meint er: „Was würde ich meinen Traktoristen mit diesen neuen bequemen Westtraktoren für eine Freude machen – damit würden sie wieder gerne arbeiten!“

27.Februar

Sabine und ich waren in Suhl auf dem vielleicht letzten DDR-„Bauerntag“, wo u.a. der westdeutsche Bauernpräsident von Heeremann eine Rede hielt – in der er den LPGen nur den Charakter einer „Übergangslösung“ zubilligte, außerdem müssten die einstmals Bodenenteigneten ihr Land wieder kriegen. Dann wurde ein neuer VdgB-Vorsitzender gewählt, der von der zukünftigen „fairen Partnerschaft“ – zwischen den West- und Ost-Bauernverbänden sprach und zugleich eine „Gesundschrumpfung“ des VdgB-Apparates ankündigte. Ich unterhielt mich in Suhl mit einigen linken Bauern, die in der westdeutschen Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft mitmachen, der wiederum die Zeitung „Bauernstimme“ herausgibt. Einer erzählte mir, daß er zwar jetzt viel mit LPGen politisch zu tun hätte, aber nicht für Zucker jemals in einer arbeiten wolle – „außer als LPG-Vorsitzender“.

2.März

Produktionsleiter Schmidt, der Lange, teilt den regelmäßig von uns vermittelten Presseleuten immer nur stereotyp mit: „Wir haben alles im Griff. Es wird schwer, ist aber zu schaffen!“

5.März

In der Brigade wird es immer politischer, in knapp zwei Wochen ist Wahl. Bei uns sind tatsächlich alle Parteien vertreten, sogar die Frauenpartei, nur zwei Leute wählen ein und die selbe: SPD – das sagen sie jedenfalls. Und Michael würde am Liebsten eine Nazipartei wählen – das sagt er aber nicht. Daß die Tierproduktion die Wiedervereinigung mit der Pflanze endgültig abgelehnt hat, weil diese wegen der schlechten Ernte 89 zu hoch verschuldet ist, wird dagegen von niemandem groß kommentiert. Sabine zieht sich langsam aus der Landwirtschaft zurück – es reicht ihr an Erfahrung. Auch ich ziehe mich ein paar Tage zurück, jedoch nur um zu Hause noch einmal mit allen möglichen West-Agrarstellen zu telefonieren und sie um Rat und Unterstützung zu bitten. Es kommt aber nicht viel dabei heraus.

19.März

Gestern war die Wahl, heute arbeite ich wieder – schon allein aus Neugier. Alle haben CDU gewählt, ich bin erschüttert: Was ist bloß in die Brigade gefahren? hat die konservative „Allianz für Deutschland“ sie in den letzten zwei Wochen alle gehirngewaschen? Ich finde keine Erklärung dafür. Im Sozialraum herrscht eine Stimmung, als würde man nun nur noch auf die große Bescherung warten wollen. Unser Brigadier bringt es auf den Punkt: „So, jetzt muß die harte Währung aber auch bald mal kommen, ich bin ja schließlich nicht mehr der jüngste!“ Frustriert fahre ich mit unserem manilagrünen Audi Nachmittags nach Kreuzberg zurück. Sabine zuckt nur die Schultern, als ich ihr Bericht erstatte.

24. März

Die Schlosserbrigade hat zwei riesige Grillstände auf dem Neuköllner Karl-Marx-Straßenfest aufgebaut, und mehrere Rinderpfleger verkaufen anschließend dort portionsweise Schweinefleisch – riesige Stücke, aber sie gehen weg wie warme Semmeln. Ein voller Erfolg also.

27.März

Mit der Ausrede, dass wir ja vom Westgeld leben und deswegen auch langsam wieder welches verdienen müssen, komme ich nur noch aushilfsweise mit unserem grünen Audi angedüst. Seitdem Sabine aufgehört hat, mag auch ich nicht mehr um vier Uhr morgens aufstehen und Mist forken. Neulich waren wir nach der Arbeit noch auf einer Party bei Mathias Greffrath – und stanken dermaßen nach Rinderstall, dass wir uns wie Aussätzige vorkamen. Renate hat sich krankschreiben und in ein Krankenhaus einweisen lassen, um ihr Gelenkrheuma auszukurieren. Bei der Entlassung sagte man ihr dann, sie dürfe nicht mehr so hart körperlich arbeiten, aber sie ist inzwischen schon froh, daß sie überhaupt noch arbeiten darf – und zwar voll, nicht nur „kurz“, denn es geht immer weiter bergab, so daß unser Ausstieg aus der Brigade bei den übrigen die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust verringert. Der LPG-Vorsitzende befürchtet bereits, daß er über kurz oder lang nicht mehr die Lohnzahlungen in voller Höhe garantieren kann. Täglich fallen die Preise für lebende Schlachttiere, die Aufkäufer müssen das Geld gleich bar in der Verwaltung abgeben, wo es für die Gehälter gebraucht wird. Der Brigadier überlegt, ob er sich mit einem Zeitungs-Kiosk selbständig machen soll. Die Kälberpflegerin Petra hat gekündigt, weil ihr Mann eine Stelle als Maurer in Westberlin angenommen hat. Michael träumt im Sozialraum laut von einem Streik gegen den Vorsitzenden. Egon wird als erster in Fahlhorst entlassen, obwohl er der fleißigste ist, war er wohl dem Vorsitzenden zu querulatorisch, anders kann ich es mir nicht erklären.

Kurz nach der Währungsunion im Juli lese ich zufällig in der Zeitung, daß die LPG „Florian Geyer“ Konkurs angemeldet hat. Wenig später erfahren wir in Fahlhorst, daß der Produktionsleiter Schmidt noch versucht, einige Teilobjekte zu retten, darunter die Rindermast, der Vorsitzende Kärgel dagegen habe das Handtuch geschmissen und sei Taxifahrer geworden. Unser Brigadier verkaufe nun erneut – zwei mal in der Woche – Rinderfleisch auf dem Potsdamer Bassinplatz-Markt. Egons Frau, die in einem Agrarinstitut bei Babelsberg geputzt hat, ist arbeitslos geworden, Michaels Frau Ines befürchtet, dass ihr Konsumladen geschlossen wird und Michael selbst ist völlig verbittert: „So haben wir uns die Einheit nicht vorgestellt!“ Statt nach Fahlhorst fahre ich nun mit dem Audi wieder in der Umgebung Berlins herum und kucke, wie es den anderen LPGen geht.

P.S.: 2009 bekomme ich jedoch eine Mail von Michael: Er ist jetzt LKW-Fahrer, hat öfter in Berlin zu tun und würde sich freuen, mich nach so langer Zeit mal wieder zu treffen, seine Frau Ines würde sich auch freuen, sie arbeitet in einem Supermarkt.

Wir hatten ein Brigade-Phototagebuch geführt, es findet sich bereits an anderer Stelle hier im blog – mit 13 Einträgen: http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2009/03/20/aus_unserem_brigadetagebuch_1/

Und geht dann hier weiter – mit noch mal zwölf Einträgen: http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2009/06/26/aus_unserem_brigadetagebuch_14/

Das ist für den Ankauf von Lebensmitteln.

Der Kollege Egon lebt auch noch

Schon Ende 1989 griff ein wahres Start-Up-Fieber um sich. In der Fahlhorster Rindermastbrigade der Saarmunder LPG “Florian Geyer” war es unser Kollege Egon, der in den Pausen im Sozialraum als erster anfing, alle möglichen Existenzgründungs-Ideen zur Diskussion zu stellen. Das reichte von einem Imbißstand am nahen Badesee bis zum Getränke- und Eisverkauf von seinem Wohnzimmerfenster aus. Egon wohnte im schlechtesten Haus der LPG, gleich neben der Schweinemast an der Dorfstraße, auf der so gut wie nie jemand vorbeikam. Immerhin besaß er ein großes Grundstück, auf dem er Blumen und Gemüse anbauen wollte, es glich jedoch noch einem Schrottplatz. Schon vor der Wende hatte Egon sich in diversen Nebenerwerben versucht gehabt: Autos repariert, Einwegfeuerzeuge wiederaufgefüllt und auf den Westmüll-Kippen des Kreises Betten und Kissen gesammelt, deren Feder-Inhalt er reinigte und weiterverkaufte. Bevor er wegen seiner angegriffenen Gesundheit zur LPG kam, hatte der gelernte Streckenarbeiter lange Jahre in Bahnhofsrestaurants gekellnert.

Nachdem all die halbherzigen Versuche, die LPG als Ganzes in die neue Marktwirtschaft “rüberzuretten” so gut wie gescheitert waren, gehörte Egon dann mit zu den ersten, die konkrete Schritte unternahmen, um sich neue Erwerbsmöglichkeiten zu schaffen. So sammelte er z.B. allen Autoschrott in seinem Garten zusammen und versuchte anschließend, diese als “Ersatzteile” in der Potsdamer Fußgängerzone zu verkaufen. Das ganze war jedoch ein “Minusgeschäft”. Obwohl er immer der Fleißigste und Pünktlichste in der Brigade gewesen war, entließ ihn die LPG-Leitung als ersten! Er konnte es zuerst gar nicht fassen, dann begann er aber, mit seinem alten gelben Skoda die Umgebung abzuklappern. Schon bald gewann er Gefallen an diesen Ausflügen, sein Aktionsradius wurde immer größer.

Schließlich nahm er in einem Steglitzer Hotel einen Job als Reinigungskraft an. Erst als er diese “West-Anstellung” wieder – wegen zu geringer Bezahlung – hinschmiß, sagte man ihm, daß das Kleingeld auf den Kissen sein Trinkgeld gewesen war: Er hatte es stets unangetastet gelassen, im Glauben, man wolle damit nur seine Ehrlichkeit testen. Danach fing er als Detektiv beim ersten Heimwerkermarkt in Teltow an – wieder scheiterte er in gewisser Weise an seiner Ehrlichkeit: Er erwischte einen Familienvater mit acht PVC-Rohren. Der Mann ging in seiner Not zum West-Geschäftsführer und der ließ sich erweichen: Der Kunde sei noch nicht mit dem neuen West-Kassensystem vertraut gewesen. Egon empfand das als Ost-Schmähung – und wurde barsch. Am Ende verlor er seinen Job. Sein Nachbar, Michael, hatte unterdes eine Anstellung als Plakatwand-Aufsteller gefunden. Es gelang ihm, Egon in “seiner Firma” unterzubringen. In Sachsen-Anhalt rissen Unbekannte ihnen mehrere Plakatwände um. Ihr Chef bezichtigte sie daraufhin der falschen Aufstellungsabrechnung. Sie kündigten und fingen bei der Konkurrenz an, die sie mit Polaroid-Kameras ausstattete. Damit gab es nun kein Vertun mehr. Aber dafür hatten sie bald das Rumfahren und ewige Imbiß-Essen satt.

Egon träumte von einer Kneipe – und sammelte dafür schon mal alles Brauchbare unterwegs ein. Da traf es sich, dass sein Freund Ulli, ihm von einem leerstehenden Laden im Nachbardorf erzählte, der 600 DM Monatspacht kosten sollte: “Da kannst du doch alles auf einmal machen – Getränke und Eis verkaufen und Blumen und Gemüse noch dazu,” meinte er zu Egon, der inzwischen jedoch vorsichtig geworden war. Zudem war seine Frau, Anneliese, die zuletzt in einem mittlerweile aufgelösten Agrarinstitut als Putzfrau gearbeitet hatte, mehr als skeptisch. Gegen die Eröffnung einer Kneipe im Nachbardorf sprach, dass es dort bereits eine gab, den “Mühlengrund”. Und deren Umsätze waren bereits seit der Währungsunion und den Massenentlassungen in der Pflanzen- sowie der Tier-LPG erheblich zurückgegangen. Außerdem hatte Egon so gut wie keine Kontakte zu den Dorfbewohnern, nicht einmal zu den Sportvereinsleuten.

Egon macht Feierabend.

Aber dann gab er sich einen Ruck – und mietete kurzentschlossen doch den Laden an. An die Schaufensterscheibe heftete er einen Zettel: “Hier eröffnet demnächst ‘Egon’s Taverne’”. Zugleich steigerte er seine ausgeprägte Sammel-Leidenschaft aufs äußerste: Wo er fuhr und ging suchte er nach brauchbaren Teilen bzw. Ideen für seine Kneipe. “Wir müssen konkurrenzfähig sein,” schärfte er seiner Frau eins ums andere mal ein. Beim Einbau der Toiletten half ihm sein ehemaliger Arbeitskollege Michael, der Maurer gewesen war und in einer Umschulung zum Graphikdesigner steckte. Zuvor waren die beiden etliche Male nächtens auf Kneipentour gegangen. Egon vor allem, um sich vom Interieur inspirieren zu lassen. Mehr und mehr sah er diese Dinge jetzt mit anderen Augen:

Festgeschraubte Barhocker z.B. nahm er nicht einfach nur so hin, sondern erwog beim Draufsitzen sorgfältig ihr Für und Wider, prüfte die Verankerung, das Sitzgefühl und versuchte außerdem, unaufdringlich ihren Preis sowie die Bezugsquelle herauszubekommen. In einer Gaststätte in Großbeeren entdeckte er an den Toilettentüren ein Männlein und ein Weiblein aus Bronze. Der Wirt verwies ihn an einen neuen Gaststätten-Einkaufsmarkt in Schönefeld. Dieser Großhandel erwies sich als ein wahres Einkaufsparadis für zukünftige Kneipiers mit einem Hang zu nutzlosen Einrichtungsgegenständen – von altdeutschen Kupfertellern über Styropur-Faßdeckel bis zu Niedervolt-Lichtorgeln. Als erstes packte Egon dort ein Schild “Montags geschlossen” in seinen Einkaufswagen, dann fiel ihm aber ein, daß der “Mühlengrund” an diesem Tag immer geschlossen hatte. Er war schon im Begriff, das Schild zurückzulegen und stattdessen “Dienstags geschlossen” zu nehmen, aber so einfach war die Angelegenheit nicht zu regeln. Mangels einer “genauen Marktanalyse”, wie er es nannte, nahm er schließlich alle sieben “Geschlossen”-Schilder – und bekam dafür sogar noch einen kleinen Mengenrabatt von der Kassiererin, die bei der Herausgabe des Wechselgeldes anerkennend meinte: “Ja, man muß flexibel sein.” Die Toiletten-Männlein und -Weiblein gab es dort auch, in allen Variationen und Materialien sogar, sie waren ihm aber sämtlichst zu teuer. Immerhin kam ihm dabei die Idee, stattdessen die zwei kleinen Bronzefiguren, die zu Hause auf dem Fernseher standen und seiner Frau gehörten, umzufunktionieren. Es handelte sich dabei um eine Nachbildung der Warschauer Sirene und des Hamburger Hummel-Hummel. Er brauchte bloß die Standsockel abzumontieren, dann konnte er sie durchbohren und an die Türen schrauben. Dies ein Beispiel, wie neben seiner Sammelleidenschaft auch eine gewisse Kombinationskunst zur Geltung kam.

Im Potsdamer Verbandsbüro für das Gaststättengewerbe entdeckte er ein Handbuch über zukünftige Betriebsorganisationen, in dem ihn ein Satz besonders beeindruckte: “Die geforderte Strukturkreativität zeichnet sich durch flexible Einheiten aus, deren interne Arbeitsteilung bewußt Handlungsspielräume und lose Kopplungen ermöglicht: Projekte statt Dauerlösungen, also flüchtige Organisations-Strukturen…” Das gefiel Egon. “Lose Kopplungen”: Im Endeffekt stand dann neben dem Spielautomaten ein Fax-Gerät, und neben der Eistruhe ein Schwarz-Weiß-Kopierer, im Gang zur Toilette konnte man sich an einem Drehgestell mit Postkarten aus der Region sowie mit Glückwunschkarten aller Art eindecken, daneben hingen ein Kaugummi- und ein Präservativ-Automat sowie ein Schild “Für Garderobe wird nicht gehaftet”. Dem eher zufälligen Besuch einiger Taxifahrer folgte bald ein selbstgemaltes Schild am Fenster: “Für Taxifahrer verbilligtes Angebot – Kaffee 1 DM”. Außerdem hatte Egon sich für das “Donnerstags geschlossen”-Schild entschieden, obwohl es keinen Grund dafür gab, im Gegenteil: An diesem Tag traf sich in seiner Kneipe – zunehmend regelmäßiger – eine Gruppe von Nachbarn, die sich an der Theke im Stehen über Geschäftsgründungen, Kredite, Marktchancen, günstige Bezugsquellen und die leidige Konkurrenz unterhielten. Neben Bier tranken sie – wie in alten Zeiten – Kirschwhisky. Und dazu erzählten sie sich auch wieder die ersten Witze: z.B. “Es gibt drei Möglichkeiten, einen Betrieb zugrunde zu richten – Mit Weibern; das ist die Schönste. Mit Saufen; das ist die Sicherste. Durch einen Wessi; das ist die Schnellste.”

Egons Frau, Anneliese, konnte sich diesem um sich greifenden “Unternehmer-Wahn”, wie sie es anfänglich nannte, auf Dauer nicht entziehen. Zumal sie, die zuerst noch – vergeblich – nach einer neuen Putzstelle gesucht hatte, sich bald wie selbstverständlich für die Sauberkeit in der Kneipe verantwortlich fühlte. D.h. sie schloß morgens den Laden auf, spülte die Gläser, putzte die Theke, wischte den Boden usw.. Egon war dann meist schon unterwegs, auf der Suche nach neuen “Schnäppchen” und um frische Vorräte einzukaufen. Er kannte bald alle Heimwerker- und Trödelmärkte rund um Berlin. Da er überall seine neuen Visitenkarten hinterließ, faxte der eine oder andere Geschäftsführer bzw. Händler ihm auch schon mal seine “Sonderangebote” zu. Wenn das Gerät losratterte, verstummten jedesmal die Gespräche in der Kneipe. Nachdem Jugendliche mehrmals hintereinander die einzige Telefonzelle im Dorf zerstört hatten, kamen immer mehr Frauen vormittags zum Telefonieren in die Kneipe. Dies inspirierte Anneliese zur Anschaffung einer “anständigen Kaffeemaschine”. Außerdem nahm sie noch “Milchschnitten” und Bonbons ins Programm auf. Der Vertreter der Süßigkeitenfirma stellte ihr dafür ein drehbares Tischregal auf die Theke neben das Telefon. Auch so manches kunsthandwerkliche Souvenir aus Ungarn, Rumänien und dem Erzgebirge wanderte aus ihrem Wohnzimmer in die Kneipe, die bald von Egon und Annelieses Wohnzimmer kaum noch zu unterscheiden war. Egon war weit davon entfernt, seine Frau bei diesen Aktivitäten zu bremsen, zumal sie dadurch seinen eigenen “Investitions-Vorschlägen” zunehmend weniger skeptisch gegenüberstand. Manchmal unterhielten sie sich noch nachts im Bett über weitere Anschaffungen oder Umdekorierungen.

Und am nächsten Morgen kam Egon dann mit seiner neuen Black&Decker-Bohrmaschine an, um wieder einen neuen Haken dafür in die Wand zu dübeln. Anschließend überließ er Anneliese das Feld und die ersten Kunden. Am frühen Nachmittag kehrte er jedoch zurück und trank an der Theke erst einmal ein “gepflegtes Bier”, dann fuhr er nach Hause, um sich in seinem Garten umzutun. Zwar wechselten sie sich eigentlich abends in der Kneipe ab, da aber Egons Anwesenheit mangels Gästen und Umsatz genaugenommen bald nur noch Donnerstags notwendig war, wenn der Kreis der neuen Selbständigen tagte, konnte man leicht den Eindruck gewinnen, daß Anneliese den Laden übernommen hatte.

Anläßlich der Fußball-Europameisterschaft schaffte sein ehemaliger Arbeitskollege Michael sich einen neuen Fernseher an, den alten stellte er in die Kneipe. Egon, der kurz nach der Wende bereits beim Privatsender Sat1 angerufen hatte, weil er damals, als DDRler noch, nicht am “Glücksrad” teilnehmen durfte, schaute sich diese seine ehemalige Lieblingssendung zwar immer noch gerne an, aber nun interessierte ihn an den dort im Mittelpunkt stehenden Haushaltsgeräten, Hifi-Anlagen und sonstigen Konsumgegenständen vor allem ihr möglichst gewinnbringender Einsatz. Ein Mikrowellenherd z.B.: Seine Anschaffung zog nicht nur prompt einen Vertrag mit einer Westberliner Firma nach sich, die Egon fortan regelmäßig mit tiefgefrorenen Hot Dogs, Mini-Pizzas und “Heiße Hexen” belieferte, sondern sie inspirierte ihn auch zu einem Speisekarten-Designauftrag für Michael, der sich in Potsdam zum Computergraphiker umschulen ließ. Der brachte anschließend auch noch einen Hinweis auf das neue Imbiß-Angebot am Fahrradständer vor dem Laden an. Man bekam den Eindruck, daß Egon sich vorgenommen hatte, sämtliche tragenden Begriffe des neuen marktwirtschaftlichen Systems empirisch durchzudeklinieren, unterstützt von Anneliese und dem zukünftigen Werbegraphiker Michael, die beide ebenfalls der Meinung waren, daß sie allesamt und immerzu “professioneller” werden müßten.

Dazu überredete Michael die beiden, statt wie früher in die ehemalige LPG-Sauna in Saarmund zu gehen, wo sich die “Einheitsverlierer” trafen, um über Ausländer und Rote Socken herzuziehen, ein paar Dörfer weiter zu fahren – wo eine schicke “Privat-Sauna” eröffnet hatte, in der die neuen Selbständigen schwitzten – und über nichts anderes als Existenz-Gründungen, -Darlehen und -Fördermittel redeten. Egon lernte dort einen Außendienst-Mitarbeiter des “Heideparks Soltau” kennen. Dieser besuchte ihn und bat, ein Werbeschild in seinem Garten aufstellen zu dürfen. Egon bekam dafür zwei Freikarten für den Vergnügungspark – inklusive Hin- und Rückfahrt. Man wurde mit dem Bus – von Potsdam aus – abgeholt. Egon nahm seine Frau Anneliese mit.

Die Fahrt nach Soltau war mit einer Verkaufsveranstaltung für Rheumadecken und Billigwerkzeuge verbunden. Egon erwarb einen Radiowecker – und gewann dazu eine weitere Busreise für zwei Personen: diesmal nach Spanien. Auf dieser Fahrt begann er, sich zu langweilen und bat den Busfahrer, sich nützlich machen zu dürfen: Er servierte fortan im Bus Kaffee und belegte Brötchen. Dafür brauchte er selbst nichts zu zahlen. An der Costa del Sol langweilte er sich wieder – und half im Hotel-Frühstücksraum aus. Dabei lernte er einige Leute aus Ostfriesland kennen, die eine Werbeveranstaltung für ihr jährliches “Emder Matjesfest” organisierten. Einer lud Egon und seine Frau aufs Fest ein. Er war ein Palästinenser, der schon lange in Norddeutschland lebte. Er besaß ein Kapitänspatent und unternahm mit einem ehemaligen Krabbenkutter sogenannte “Butterfahrten” – wobei er kurz Holland “anticken” mußte. Das interessierte Egon – ein paar Monate später fuhr er nach Emden – ebenfalls wieder mit dem Bus. Als er dort ankam, lag jedoch das “Butterfahrten”-Geschäft bereits danieder: Eine neue EU-Verordnung verbot alle Duty-Free-Angebote off-shore. Weil Egon jedoch oft mit seinem Skoda auf “Schnäppchenjagd” bis an die Oder gekommen war, wußte er, daß dort die Polenmärkte boomten. Er fuhr mit dem Palästinenser hin. Anschließend konnten sie einen ostfriesischen Busunternehmer überreden, ein “Pilotprojekt” nach Polen zu starten.

Egon war wieder für die Verpflegung unterwegs zuständig. Er kam kaum noch nach Hause. Anneliese wurde schon langsam sauer, obwohl dadurch Geld reinkam. Und so schaute er sich nach einer neuen Arbeitsstelle in der Nähe um. Eine Speditionsfirma in Langerwisch stellte ihn als Beifahrer für ihre tägliche Thüringen-Tour ein – zu einem Hungerlohn. Als er sich einmal krankschreiben ließ – wurde er entlassen. Nachdenklich saß er auf der Veranda seines Hauses in der Sonne. Anneliese, die in der Kneipe immer weniger Umsatz machte, drängte ihn, sich arbeitslos zu melden. Er ging zum Arbeitsamt. Die verlangten erst einmal Nachweise für sämtliche Tätigkeiten ab der Wende – d.h. seit seiner LPG-Arbeit. Und dann bekam er von seinem Sachbearbeiter gesagt, wegen seiner vielen Jobwechsel sei er nun nur noch schwer-vermittelbar. “Was für ein Beschiß,” schimpfte Egon anschließend, “da raten sie einem immer, daß man sich selbst um einen Arbeitplatz kümmern soll, und wenn man das dann tut, muß man sich hinterher anhören, man hätte zu viel gearbeitet!”

Die “Privat-Sauna” hatte ihr Fitness-Angebot um ein “Bodybuilding-Studio” und ein Solarium namens “Malibu” erweitert. Um Egon wieder in Schwung zu bringen, lotsten Michael und Anneliese ihn mehrmals dort rein. Alle drei sahen danach wie ausgewechsel aus: glatte gebräunte Gesichter,lässiger Gang. Anneliese trug nun bisweilen große goldene Ohrringe, ihre blonden Haare hatte sie sherryfarben getönt. Die beiden Männer hatten sich neue Anzüge und Kombinationen zugelegt: alles irgendwie in Minolfarben und mit wattierten Schulterpolstern. Einmal zerbeulte ein Unbekannter auf dem Sauna-Parkplatz das Heck von Egons Skoda. Schimpfend machte er sich zu Hause sogleich daran, den Schaden wieder auszubessern. Und nicht nur das: Weil er sich ewig darüber geärgert hatte, daß nur die Potsdamer Stasi-Leute in den Genuß der Zuteilung von Nebelscheinwerfer und Spoiler gekommen waren, hatte sich bei ihm eine Autozubehör-Macke entwickelt – diese bewältigte er nun sogleich mit, indem er mit dem übriggebliebenen Rest der Spachtelmasse einen Heckspoiler auf den Kofferraum seines Skodas sich formte. Michael lackierte ihm anschließend das ganze Auto neu – ebenfalls minolfarben. Zuvor entfernten sie all die seit der Wende wahllos an die Karosserie geklebten Aufkleber – von “Hurra Deutschland” und “Take it Gysi” über Prilblumen bis zu “Alles Frisch” und “Sony – Qualität vom Feinsten”. Auch die Entfernung dieser schweinemäßig festhaftenden Aufkleber gehörte in gewisser Weise noch zum Privat-Sauneeffekt.

Zeigen Sie mal, was Sie da im Kofferraum haben.

So weit der Text von 1994. Etwa zehn Jahre später lud man Wladimir Kaminer und mich auf den zur Kneipe umgebauten Heuboden über den Kuhstall der Gruppe Rosenwinkel Ausbau 5 (GRAF) in der Prignitz. Dort las ich diesen Text vor, jedoch um eine Episode aus Egons bewegten Leben erweitert:

Zu den Donnerstag-Gesprächen in Egons Taverne kamen gelegentlich einige Arbeiter aus der Batteriefabrik Belfa in Schöneweide. Das Werk sollte gerade mit einem Management-Buy-Out-Buy-In-Konzept privatisiert werden. Darüber wurde in der Kneipe einige Wochen lang diskutiert. Anschließend bat Egon seinen Kumpel Michael, dem er immer mehr Geld schuldete, damit in das Kneipen-”Projekt” einzusteigen und die Schulden damit zu verrechnen – ein klassisches MBI. Michael war einverstanden: es würde seinen Ideen mehr Gewicht verleihen. Egon schien jedoch noch ein anderes Ziel mit seinem Vorschlag verfolgt zu haben. Schon mehrmals hatte er das Batteriewerk besucht und dort an einigen Sitzungen der Arbeiter teilgenommen, die erst gegen die Schließung ihrer Fabrik durch die Treuhand gekämpft hatten und dann gegen die immer weiter gehenden Entlassungen. Sie hatten ihren Betrieb besetzt gehabt, einen mehrtägigen Hungerstreik durchgeführt und dann auch noch eine “Protestproduktion” begonnen. Dabei hatte Egon den Betrieb gründlich kennengelernt.

Als die Arbeiter wieder einmal am Donnerstag bei ihm in der Kneipe auftauchten, unterbreitete er ihnen nach einigen Verlegenheitsrunden Bier sein “Belfa-Konzept”. Sie waren zuerst skeptisch, aber da gerade erneut ein Investor (aus Düsseldorf) abgesprungen war, halfen sie ihm dann sogar, es auszuformulieren, denn schaden konnte es allemal nicht, wie sie meinten. Anschließend faxten sie das Konzept sogleich an die Treuhand, zu Händen der beiden für Belfa verantwortlichen Privatisierungs-Manager von Bismarck und van Joest:

“Sehr geehrte Herren,

basierend auf den Produktionsstätten der Firma Batterie GmbH Belfa, inklusive der Maschinen und dem Gelände am Bruno-Bürgel-Weg, sowie ausgehend von den derzeit noch 160 Beschäftigten, möchten wir hier ein neues MBO/MBI in Vorschlag bringen. Wie eine Untersuchung ergab, sind die Märkte, insbesondere über die Kaufhäuser und Handelsketten, für Gerätebatterien nahezu dicht. Andererseits ließ der Verband der Fitness-Center-Betreiber gerade ermitteln, daß der Ostmarkt für diese Studios noch überhaupt nicht richtig erschlossen werden konnte. In den Fünf Neuen Ländern scheint es aufgrund des hohen Arbeiteranteils in der Bevölkerung (fehlende Zweidrittelgesellschaft) noch jede Menge Widerstände gegen die Idee zu geben, daß man sich an modernen Maschinen in industrieller Atmosphäre körperlich verausgabt (stählt) – und dafür noch bezahlt. Diese zwei Probleme des Mangels zusammengenommen ermöglichen das neue Privatisierungs-Angebot für die Belfa. (Skizze)

Erklärung dazu: Es soll damit die Idee verfolgt werden, die Belfa-Maschinen, die alle in sehr gutem gepflegten Zustand sind (70er-Baujahre zumeist) mit einer Batterie von Bodybuilding-Geräten zu verkoppeln, dergestalt daß der Fitness-Center-Besucher als Maschinen-Antrieb funktioniert – anstelle des elektrischen Aggregats. Die Verkopplungen, inklusive der dafür notwendigen Umbauten, können vom jetzigen technischen Personal in den mechanischen Werkstätten geleistet werden. Ein Kunde kann dann an mehreren Geräten, deren muskelbildende Spezifik mit der des Produktions-Ablaufs für die Herstellung einer der fünf Batterien des Belfa-Sortiments harmoniert, in einem durchschnittlichen Tages-Trainingsprogramm leicht bis zu 200 Batterien produzieren. Diese Batterien können (und sollen) vermarktet werden. Denkbar wäre dabei eine Bewerbung, die das “hand-made” des Produkts – im Sinne einer Verdichtung menschlicher Energie, bei der, vulgär gesagt, Schweiß in Batteriesäure umgewandelt wird – besonders herausstreicht.

Nicht unwichtig für das Funktionieren einer solchen Doppel-Funktion ist das Belfa-Umfeld. Einmal in näherer Hinsicht das industrielle Ambiente mit den alten Waffenfabrik-Unterkellerungen und einer gewissen wertschöpfenden Geschäftigkeit. Und zum anderen die Sportanlagen, Segel-Clubs, Kleingärten und Vereinsheime am Flußufer links und rechts der Fabrik. Diese eigenartige Gegensätzlichkeit wird vom Body-Builder an den etwa Dutzend verkoppelten Geräte-Maschinen sozusagen wiedergespiegelt – als Arbeit-Vergnügen-Verquickung.

Durch diesen Doppelcharakter der Tätigkeit wird auf der einen Seite dem Vertrieb ermöglicht, organisch, d.h. langsam aber kontinuierlich, ein Händler-Netz aufzubauen, und auf der anderen Seite braucht dadurch die Einrichtung in ihrem Charakter als Fitness-Center nicht als Fremdkörper dem Ort quasi implantiert zu werden. Dies läßt sich bereits anhand der maschinären Begrifflichkeit verdeutlichen: So heißt z.B. die Maschine zur Herstellung der Stahlhülsen “Body-Maker”, sie ließe sich eventuell mit einer “Steel-Maid” (für die Rückenmuskulatur), aber auch mit einem “Adduktor” (mit dem die innere Beinmuskulatur bearbeitet wird) verbinden; wohingegen der “Abduktor” (für die äußere Beinmuskulatur) z.B. an die “Kniehebelpresse” (mit der die Zinkbecher hergestellt werden) passen könnte. Usw.

Auf diese Weise bekäme die Batterie-Fertigung strenggenommen nur eine zusätzliche Funktion. Und daran ließen sich dann natürlich weitere anknüpfen – wie Café, Restaurant, Sauna, etc. Von einem befreundeten Wirtschaftsberater kommt zum Problem der Verkopplung der Vorschlag, an den Sportgeräten die Energie bloß zu akkumulieren, um dann damit, in einem zweiten Prozeß, die Produktionsmaschinen zu betreiben. Diese technisch etwas einfachere Variante erscheint uns jedoch weniger elegant (so etwas gibt es!).

Bei Zugrundlegung unserer Privatisierungs-Variante ergäbe eine erste grobe Beschäftigungs-Struktur in etwa folgende Aufstellung:

Vertrieb/Marketing (16), Geschäftsführung/Verwaltung (24), mechanische Werkstatt (16), Betrieb/Wartung der Geräte (50), Verpackung/Versand (10), Cafe/Restaurant/Sauna (30), Energieladen (6), Gebäude/Freianlagen/Reinigung (8). Wegen der langen Öffnungszeiten müßten einige Fitness-Bereiche doppelt besetzt werden. Die Zahl 160 ergibt sich aus der Tatsache einer Ausgründung und einer Auslagerung vo 13 Mitarbeitern. Als Mitgesellschafter kommen einige Bodybuilding-Studio-Betreiber in betracht. Zu einem Batterie-Handelsunternehmen bestehen bereits seit längerem Kooperationsbeziehungen.

Wie eine Boden-Untersuchung ergab, ist das Gelände in 1-2 Meter Tiefe “extrem belastet” – mit Kupfer, Blei, Zink und Quecksilber, es befindet sich zudem in der Wasserschutzzone Johannisthal. Die Gutachter gehen indes davon aus, daß bei fortdauernder Versiegelung der Oberfläche keine Umweltgefahren bestehen. Der Bezirk Treptow hat den Wunsch, das Flußufer öffentlich zu nutzen. Beidem kann mit unserem hier vorgetragenen Privatisierungskonzept Rechnung getragen werden.

Da wir den Freizeit-Aspekt der Firma vorläufig “Breite Schultern und langer Atem” nennen wollen, bietet sich für den zukünftigen Gesamtbetrieb der Name “Belfa/Bresla” an. Überflüssig zu erwähnen, daß die Sportgeräte natürlich so verkoppelt werden sollen, daß sie ein zusätzliches Antriebsaggegrat für die Produktionsmaschinen darstellen, d.h. in den Zeiten der Nichtauslastung des Fitness-Bereichs können die Auftragseingänge auch auf die bisherige Weise abgearbeitet werden.

Für eine wohlwollende Prüfung dieses Privatisierungskonzepts wären wir Ihnen dankbar.

Mit freundlichen Grüssen…”

Egon bekam nie eine Antwort von der Treuhand. Die beiden Privatisierungsmanager – August van Joest und Rumpeldupumpel von Bismarck – verhandelten stattdessen noch einmal – diesmal erfolgreich – mit zwei Münchner Jungunternehmern, die einen “Design-Batterie-Vertrieb” besaßen, d.h. sie kauften billige Batterien und beklebten sie mit Dinosaurier- und Marilyn-Monroe-Motiven, auf Wunsch auch mit dem Vereinswappen des 1.FC Bayern. Sie nannten das eine “Nischen- und Private Label-Strategie”. Diese sollte nun auch für das Batteriewerk greifen, wo bald so gut wie gar nichts mehr produziert wurde, weil es billiger war, die Gerätebatterien im Ausland zu kaufen. Deswegen speckten die neuen Betreiber nach und nach die Belegschaft auch bis auf zunächst 16 Mitarbeiter ab, um schließlich den Betrieb ganz zu schließen – was Egon wiederholt zu der Bemerkung verleitete: “Siehste

So weit der Text für die Lesung in der Prignitz. 2006 stellte ich diesen Text dann in den blog – erneut um eine Episode aus Egons Leben erweitert:

Das nützte ihm jedoch wenig – eine neue Idee für ihn selbst mußte her. Nach einigen Monaten Rumfahrerei und Sichumhören fand er endlich einen neuen Job – wenn auch nur halbtags: als “Deputy Facility Manager” (Aushilfshausmeister) in einer ausländischen Firma, die sich kurz zuvor auf der ehemaligen Grenzkontrollstelle Dreilinden angesiedelt hatte – als ein “modernes Dienstleistungsunternehmen”. Dort ist er noch immer beschäftigt. : Egons Karriere und meine gleicht sich also nun langsam an.

Wenn ihr mich fragt, ich bin strikt dagegen.

Über das Gerätebatteriewerk BELFA, auf das sich Egons „Privatisierungs-Konzept“ bezog, gibt es ebenfalls eine Reihe von Blog-Einträgen – den ersten hier: http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2009/10/19/2098/

Und dann die nächsten vier hier: http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2009/10/27/das_geraetebatteriewerk_belfa_2/

Ein neues Bauernopfer

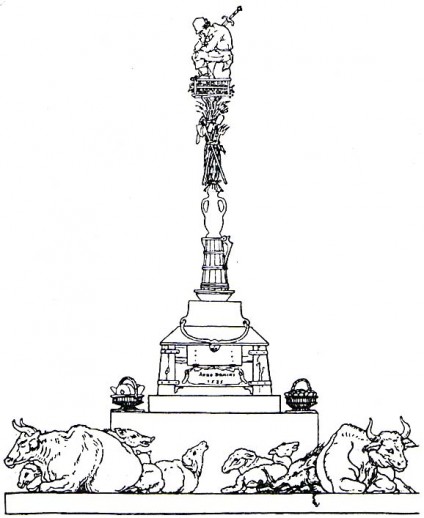

Als freie Mitarbeiter der LPG „Florian Geyer“, Saarmund, war es für uns natürlich Ehrensache, einer Einladung des Bauernkriegs-Panorama-Kollektivs in Band Frankenhausen Folge zu leisten. Neben der Vorführung eines erst jüngst fertiggestellten Defa-Dokumentarfilms („Theatrum mundi“) über die Entstehung des Tübkeschen Monumental-Gemäldes stand noch eine Pressekonferenz mit dem Meister selbst auf dem Programm. Werner Tübke hatte ein Jahr nach der 450-Jahrfeier des Bauernkriegs, 1976, mit dem Malen im Rundbau angefangen und sechs Jahre ununterbrochen daran gearbeitet, zusammen mit einigen Assistenten. Von seiner Pressekonferenz erhofften wir außerdem Näheres über die sowjetische Arbeiterinnen-Brigade zu erfahren, die ihm seinerzeit die Leinwand (14 Meter breit und 123 Meter lang) hergestellt hatte – und zwar „nahtlos“!

Zuvörderst verlas der Generaldirektor des Panoramas jedoch eine längere Erklärung, in der eine Statuten- und eine Namensänderung des von durchschnittlich 800 Touristen täglich besuchten „Objekts auf dem Schlachtberg“ angekündigt wurde. Solche Überarbeitungen („Umpositionierungen“ oft auch genannt) sind jetzt in der DDR nicht eben selten. Hier bedeuteten sie eine eindeutige und von uns leise, aber von einem Göttinger Historiker laut bedauerte Akzentverschiebung: das Wort „Bauernkrieg“ wurde nämlich aus dem Namen gestrichen. Falsche Ideologie weg, wahrer Kunstgenuß her: Das Panorama-Gebäude soll unter Hinzuziehung weiterer Gemälde des Meisters – aus dem Keller der Nationalgalerie und aus dem bald einem Luftschloß weichenden Palast der Republik – sukzessive zu einem reinen Tübke-Museum umgestaltet werden. Da wir den Maler schätzen, darf ich hier vielleicht kurz sagen, warum diese gleichsam verbale Abkopplung des Realen durch seine Hauptwerk-Verwalter zu bedauern ist. Auf der Pressekonferenz gefielen uns übrigens auch die mündlichen Äußerungen des „Mammutschinken-Malers“ (ZDF). Dem Superintendenten der Evangelischen Kirche in Frankenhausen, der ihn fragte, warum die Kreuzigung Christi im Vergleich etwa zum Turmbau zu Babel daneben so unverhältnismäßig klein geraten sei, antwortete Tübke schlicht: sie hätte ihm sonst den ganzen Rhythmus (der Horizontalen) versaut. Eine der anwesenden Mitarbeiterinnen am „Theatrum mundi“-Film berichtete von ihrer – bisher noch zu wenig beachteten – „Entdeckung“: der Umwandlung (Umbiegung?) der zumeist linear gedachten Geschichte in ein anfang- und endloses Rundgemälde. Nietzsches „ewige Wiederkehr“ als Panorama? Der Gedanke hat etwas für sich. Er könnte sich vielleicht auch auf die Bearbeitung des Stoffes durch den Künstler selbst beziehen, der gut und gerne schon einmal – in seinem früheren Leben etwa – zum engeren Kreis von, sagen wir: Lucas Cranach d.Ä. gehört haben könnte. Dafür spricht, daß er sich auf dem Bauernkriegs-Panorama gleich mehrmals selbst porträtiert hat, einmal auch seine dritte Ehefrau -hoch zu Roß.

In seinem Buch über den „Circulus vitiosus deus“ schreibt Pierre Klossowski: „Die Bildung des Verstandes auf dem Gebiet der tierischen Biologie erfordert eine explorative Progression, für die das Gehirn ein Instrument bildet: bei Nietzsche gibt es eine Tendenz zur Befreiung der Exploration gegenüber dem Instrument, da letzteres das Erforschte seinen begrenzten funktionellen Grenzen unterordnet. Daher strebt Nietzsche nach einer Dezentralisierung (also nach Ubiquität). Und daher auch die Ablehnung eines ‚Denksystems‘.“

Wir fragten Werner Tübke aber nur, quasi im Auftrag unseres zu der Zeit schon fast gescheiterten LPG- Vorsitzenden, nach der Anwesenheit Florian Geyers auf dem Bauernkriegs-Gemälde: „Er ist leider nicht mit drauf, ich musste auswählen“.

Der Vorsitzende Kärgel, der bereits mehrmals seinen Urlaub im Kyffhäuser-Gebirge verbrachte, hatte uns vor der Abfahrt das wunderbare Thomas Müntzer-Buch von Gerhard Brendler geliehen und gemeinsam hatten wir darin auf einer Reproduktion eines Tübkeschen Schlacht-Details den laut Zimmermann „schönsten Helden dieses Kampfes“ gesucht. Was der Heerführer Jan Zischka für die böhmische Hussitenbewegung war Florian Geyer für die aufständischen deutschen Bauern. Zimmermanns Geschichte des Bauernkrieges hatte ich einige Jahre zuvor bereits vom „Speckenmüller“, einem Bauern im oberhessischen Vogelsberg und Sprecher der dortigen Bewegung gegen den „Wasserraub“ der Stadt Frankfurt, geliehen bekommen (und, wie mir grad zu meiner Schande einfällt, nie wieder zurückgegeben).

Die Ende der siebziger Jahre entstandene Regional-Bewegung war z.T. von einer Kneipe namens „Bundschuh“ (einer umgebauten Zehntscheune) ausgegangen. Und dort hing später als kleine Reproduktion (aus einer westdeutschen Kunstzeitschrift) auch das Bauernkriegs-Panorama von Tübke an der Wand – natürlich wieder linearisiert, genauer gesagt: plan gemacht. Mich faszinierte darauf insbesondere der große blaue Fisch (Jahre zuvor hatte ich auf einer Fahrt nach Portugal, aus Anlaß der sogenannten „Nelkenrevolution“ dort, an der Atlantikküste ein arges Versagens-Erlebnis gehahbt, das mit einem kleinen blauen Fisch zusammenhing, der in einem von der Ebbe zurückgelassenen Wasserloch schwamm). Tübkes Fisch war über das Titelblatt einer Schrift des Astrometeorologen Leonhardus Reynmann aus dem Jahre 1523 in das Panorama gekommen. Der Autor sagte darin anhand von Interpretationen einer ungewöhnlichen Planeten- Konjunktion den baldigen Weltuntergang voraus: „Es gibt eine ausgedehnte Literatur in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts, die in pro und contra dies künftige Ereignis (eine neue Sintflut) diskutiert. Besorgte Hausväter greifen zu Vorsichtsmaßnahmen – der Bürgermeister zu Wittenberg soll sich auf dem Dachboden seines Hauses eingerichtet haben, und auch ein Faß Bier mit heraufschaffen lassen …“ (so H.D. Kittsteiner, der sich dabei auf K.M. Kobers „theatrum mundi, Anmerkungen zu Werner Tübkes 1:10- Fassung ‚Frühbürgerliche Revolution in Deutschland“ beruft).

Mir fällt dazu ein Aktivist aus der Anfangszeit der sogenannten 68er- Studentenbewegung ein, der damals – im starken Glauben, die Kämpfe würden zunehmen und die Versorgungslage dadurch prekär werden – überall in den Wäldern der Umgebung Bremens Rotwein-Depots anlegte. Als das Gegenteil eintrat, wurde dieser bewunderungswürdige Mensch in die Psychiatrische Anstalt eingeliefert, wo er vor einiger Zeit Selbstmord beging.

Auch zu Tübkes bzw. Müntzers „Regenbogen“ fiele mir noch eine Geschichte (aus dem sogenannten „Deutschen Herbst“, 1977/78 und dem darauffolgenden „Tunix-Kongreß“) ein, aber ich will es genug sein lassen, schon um nicht in die Nähe peinigender Pathetik – etwa der des Blochschen Müntzer-Entwurfs – zu geraten.

Auch die im Herbst 1989 mit einem Staatsakt eingeweihte „Apologie einer sozialistischen Erbetheorie“ in Frankenhausen wurde – jedenfalls im Ort und seiner Umgebung – als durchaus peinigend empfunden, zumindest die Kosten dafür (fast 40 Millionen Mark). Der als „abgebrochene Säule“ bezeichnete Rundbau auf dem Berg, dessen Betrieb ein 64köpfiges Kollektiv aufrechterhält, wird unten in Frankenhausen respektlos „Faultier-Ranch“ bzw. „Elefanten-Klo“ genannt.

Hierzu sollte man vielleicht wissen, dass es in der mittelhessischen Einkaufsmetropole Gießen eine – inzwischen leider pleite gegangene – linke Stadtzeitung gab, die „E-Klo“ hieß, in Anlehnung an eine im Volksmund „Elefanten-Klo“ genannte Fußgängerbrücke, die, völlig überdimensioniert, bei ihrer Errichtung in den sechziger Jahren den ganzen Stolz der (sozialdemokratischen) Stadtväter darstellte.

Stolz ist man auch oben auf dem Frankenhäuser Schlachtberg: „Sehen und erleben Sie das größte Denkmal der Welt!“ heißt es z.B. schon auf dem Titelblatt eines Prospekts.

Quasi zu Füßen des Panoramas befindet sich eine LPG namens „Thomas Müntzer“ (Tier- und Pflanzenproduktion). Und auf dem Rückweg nach Berlin entdeckten wir in einem kleinen Ort des Bezirks Halle ein LPG-Kulturhaus mit dem Namen „Florian Geyer“; in Wittenberg hat man ihn mit einer kleinen Tafel am Schloß geehrt. Ich erwähne dies nur aus einem gewissen Hang zur Ründe heraus – was aber ja im Kontext einer Panorama-Besprechung sicher nicht ganz unbillig ist …

Kommt noch hinzu, dass das Objekt sozusagen den krönenden Abschluß der – wie immer auch hinterfragwürdigen – kollektiven Anstrengung der DDR zur „Aufarbeitung des Bauernkriegs“ bildet, und – fast zeitgleich mit seiner Eröffnung – die Bauern dieses Landes anfingen, sich für ihre Interessen auf der Straßen „zusammenzurotten“. Über kurz oder lang mag die eine oder andere ihrer Versammlungen gar auf die Seminar-Räume des Museums reflektieren. Warum durch „Umpositionierung“ den Weg dahin erschweren, wo es doch neben einer „Vergangenheitsbewältigung“ auch und gerade darum geht, „das Erbe lebendig zu erhalten“? Besteht nicht eines der großen Probleme der DDR- Landwirte momentan und ausgerechnet aus einem (wachsenden) „Schlachtberg“ – nach Jahrzehnten, in denen sie nie genug produzieren konnten …? Was nicht bewältigt ist, kehrt ewig wieder – mehr wollte ich eigentlich nicht sagen.

Ergänzend sei jetzt – nach dem Millenniumswechsel – aber noch hinzugefügt: Die LPG „Thomas Müntzer“ gibt es nicht mehr, auch die LPG „Florian Geyer“ nahebei und das Kalibergwerk „Thomas Müntzer“ in Bischofferode sind mittlerweile verschwunden. Sogar die vielen, erst nach der Wende dort in der ganzen Umgebung aufgetauchten China-Restaurants sind schon wieder weg. Dafür stößt man nun zwischen Harz, Kyffhäuser-Gebirge und Magdeburger Börde überall auf griechische Landgaststätten. Ist das nicht merkwürdig? Und mangels Konkurrenz wird deren Küche auch gut angenommen – von den busweise aus ganz Deutschland anreisenden Bauernkriegs-Panorama-Besuchern. Das „größte Gemälde der Welt“ entfaltet eine immer größer werdende Anziehungskraft!

Der Schweizer Historiker Peter Blickle meint am Schluß seines neuen Buches über den Bauernkrieg, daß damit der Aufstand von 1525 nun zu den „Daten“ gehört, über die man sich in Deutschland seiner Identität versichert. „Und das wird auch so bleiben, solange Frankenhausen seine Ausstrahlung behält, und sie wächst von Besuch zu Besuch. Selbst die wildesten Bilderstürmer haben Frankenhausen nicht in die Debatte um den Palast der Republik in Berlin mit einbezogen. Das liegt vermutlich weniger daran, daß in Frankenhausen nicht Asbest am Bau verwendet wurde, sondern ‚Utopien‘, die ‚jede Bedingung eines Auftrags unterlaufen'“. Zwar sei uns die ebenfalls gescheiterte bürgerliche Revolution von 1848 viel näher, aber „als Kunstwerk kann es die Paulskirche in Frankfurt mit dem Schlachtberg in Frankenhausen nicht aufnehmen. So setzt die Kunst listig und subversiv ihre Maßstäbe für eine historische Gerechtigkeit“. Das Kolossalgemälde überlistete sogar seinen Meister (Tübke) selbst, indem es nicht ihn und sein Gesamtwerk museal krönt, sondern trotz „Umpositionierung“ weiterhin des Bauernkriegs von 1525 gedenkt.

Darüber haben sich auch die Gemüter des gemeinen Volkes zu Füßen des sündhaft teuren Denkmals beruhigt, denn ohne es würden einfach nicht so viel Touristen mehr nach Frankenhausen kommen. „Das ist ja richtig glamourus,“ murmelte die amerikanische Historikerin Anjana Shrivastava nach dem Besuch des Bauernkriegsdenkmals – fast überrumpelt.

Laß den doch da erst mal rausfahren, Jürgen

Scheitern und Verrohen

Im großen deutschen Bauernkrieg 1524-26, dem im Norden die gewonnene Schlacht der freien Dithmarscher Bauern gegen ein starkes Landsknecht- und Ritteraufgebot 1500 bei Hemmingstedt, sowie im Süden die gescheiterten Bundschuh- Aufstände zwischen 1493 und 1517 vorausgingen, waren die Gegner der Bauern „Wölfe“: nämlich die Adelsheere – gegen die sie sich in Haufen organisierten und bewaffneten. Die wenigen mit ihnen sympathisierenden Adligen wurden zwar aufgenommen, mußten sich aber „zu Fuß“ einreihen und bekamen keine Befehlsgewalt. So empfahl etwa die Flugschrift „An die Versammlung gemeiner Bauernschaft“ den Bauern, alle militärischen Ränge selbst zu besetzen – „denn es will sich fürwahr nicht reimen, daß man Wolfshaar unter die Schafswolle mischt…“ Selbst Götz von Berlichingen, der nur unter Zwang zum Bauernhauptmann geworden war, mußte, wie alle anderen adligen Anführer, infolge der Radikalisierung der Haufen am Ende um sein Leben fürchten. er wurde in Würzburg abgesetzt, „weil er ain edelman wer“, mit der weiteren Begründung, „sy halten ein baurn krieg, sie wolten khein fürsten, graven, herrn oder edelman dabey haben“.

Der herausragende Sprecher und Organisator der Bauernbewegung Thomas Müntzer, begriff die vornehmen Herren ebenfalls als Wölfe, die dem gemeinen Manne zum Feind geworden waren. Andersherum wurde aber auch er bald von seinem ehemaligen Mitstreiter Martin Luther, der inzwischen legalistisch argumentierte, als „falscher Geist und Prophet“ beschimpft, welcher „in Schafskleidern dahergehe, inwendig aber ein reissender Wolf“ sei. Der Prediger Müntzer, den Erich Honecker „zum Besten“ zählt, „was unser Volk hervorgebracht hat“, sowie der ehemalige Reichsritter Florian Geyer, den der Bauernkriegshistoriker Wilhelm Zimmermann als „den schönsten Helden des ganzes Kampfes“ bezeichnete, wurden 1525 hingerichtet bzw. ermordet.

Der durch die Niederlagen der Bauernhaufen erreichte Machtzuwachs des Adels wirkte derart lange nach, daß noch Alexander von Humboldt es als „großen Fehler in unserer Geschichte“ bezeichnete, „daß die Bewegung des Bauernkrieges nicht durchgedrungen ist“. Noch später begriff Friedrich Engels den Bauernkrieg als den „Angelpunkt der ganzen deutschen Geschichte“. Wohingegen der Historiker Leopold von Ranke den Bauernkrieg als das „größte Naturereignis des deutschen Staates“ bezeichnete, was für ihn im Gegensatz zu einer „bewußten Politik“ stand. Als erstes leistete dann die Akademie der Wissenschaften der UDSSR unter Führung von Moisej Mendeljewitsch Smirin die notwendige „empirische Kärnerarbeit“ über die frühbürgerliche Revolution.

Schon 1525 gab es einen ersten Entwurf für ein Bauernkriegsdenkmal – von Albrecht Dürer, der dazu eine von trauernden Rindern und Schafen umlagerte Gedenksäule zeichnete, die statt mit einem emporgereckten Siegesengel von einem knieenden Bauern mit einem Dolch im Rücken gekrönt wurde. Im selben Jahr malte Barthel Beham einen in der Landschaft ruhenden weiblichen Akt: Die Gesichtszüge der schlafenden Frau sind schmerzlich verzerrt, sie ist mit Handschellen und Fußeisen gefesselt, die Waage (der Gerechtigkeit) liegt am Boden, das Schwert (des Gerichts) schleppt ein Wolf im Maul davon.

1925 schrieb Veit Valentin in der Berliner „Weltbühne“: „Warum werden die zwölf Artikel (in denen die Forderungen der Aufständischen zusammengefaßt waren – sie betrafen in der Mehrzahl die Abschaffung der Zinsen, Zehnten und Fronden) nicht in jeder Volksschule im Wortlaut gelesen? Sie sind das erste deutsche Denkmal einer Verbindung von politischer Demokratie und sozialer Gesinnung“. Zur tatsächlichen Errrichtung eines Bauernkriegsdenkmals kam es jedoch erst am Ende des Arbeiter- und Bauernstaates DDR, die auf dem „Schlachtberg“ bei Frankenhausen einen riesigen Rundbau errichten ließ, in dem die Kämpfer und Vordenker dieser frühbürgerlichen Revolution mit dem „größten Gemälde der Welt“ geehrt wurden. Dazu konstituierte sich im März 1988 auch noch ein „Thomas-Müntzer-Komitee“. In der BRD wollte man den Bauernkrieg, den einzigen deutschen Beitrag im Kampf um Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit, nicht völlig der DDR überlassen. In den Streit der Historiker und Pädagogen schaltete sich sogar der Bundespräsident Gustav Heinemann ein: „Einer demokratischen Gesellschaft…steht es schlecht zu Gesicht, wenn sie auch heute noch in aufständischen Bauern nichts anderes als meuternde Rotten sieht, die von der Obrigkeit schnell gezähmt und in die Schranken verwiesen wurden“. (Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, 17.2.1970).

Auch in der Arbeiterbewegung war die Einstellung zu den Bauern immer schwankend: Schon Marx schätzte sie wegen ihrer „Kleinbesitzerinstinkte“ als konservativ und reaktionär ein und Lenin lehnte noch im Frühjahr 1917 die Forderung der Bauern nach Neuverteilung des Bodens als „bürgerlich“ ab. Später wurden die neuen Ackerbesitzer erst zwangskollektiviert und dann erlegte man ihnen noch jede Menge Restriktionen auf. So ähnlich geschah es dann auch in der DDR.

Nach der Niederschlagung der Bauernrevolten des 16. Jahrhunderts – mit zigtausenden von Toten, Gefolterten und Verstümmelten – begannen die Säuberungen im Inneren der deutschen Gemeinden und Städte: die Hexenvernichtung erlebte ihren ersten Höhepunkt, es kam zu Judenpogromen und einer unerbittlichen Verfolgung der Wiedertäufer, auch durch Protestanten. Schließlich mündete die vollends zu einer Feudalangelegenheit gewordene Reformation in den 30jährigen Krieg und hier hatten die mordenden und plündernden Landsknechtheere der Fürsten ganz reale Wolfsrudel im Gefolge.

Aus Oberhessen, wo der Krieg 34 Jahre dauerte und die protestantischen genauso wie die katholischen Heere gefürchtet waren, berichten die Chroniken, daß in einigen der von ihnen heimgesuchten Orte hernach die Pest ausbrach, und die Wolfsplagen sowie die Hexenprozesse zunahmen. In Steinau überfielen die in den Wald geflüchtete Bauern zur Abwechslung selber gelegentlich räuberische Heeresteile. Anders in Salmünster, das „nicht mehr eine Wohnstätte der Menschen, sondern ein Schlupfwinkel der Hasen und Wölfe“ geworden war. Auch der weitgehend in Oberhessen spielende Roman des 30jährigen Krieges „Simplicius Simplicissimus“, dessen Autor Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen zu den Begründern des Genres „Dorfgeschichte“ zählt, erwähnt immer wieder die Wölfe, die fetter und frecher werden, je mehr die Menschen leiden und verarmen. Es gibt Historiker, die die Schwächung der Widerstandskräfte eines Dorfes, einer Gemeinschaft überhaupt, an der Dreistigkeit der Wölfe drumherum ermessen.