Im Verlauf der Pandemie werden wieder Stimmen nach Umverteilung laut. Natürlich, vielen Leuten geht es wirtschaftlich nicht besser, sondern schlechter. Damit werden auch die Gegen-Stimmen der Umverteilungskritiker auf den Plan gerufen. In der Regel werden dann zwei Argumente gebracht, die genau so alt sind wie die Kritik am Reichtum bzw. den Reichen selber. Ich möchte im Folgenden näher auf diese Stimmen der Umverteilungskritiker eingehen.

Im Grund geht es dabei um zwei Behauptungen. Auf der einen Seite wird gesagt, die Kritiker der Reichen und des Reichtums seien einfach neidisch. Man könnte denken, hier findet die aktuelle Diskussion um den Neid an Sonderrechten in der Pandemie eine entfernte Parallele. Auf der anderen Seite wird gesagt, dass die Reichen die Wirtschaft antreiben und das Leben für alle besser machen. Dabei wird die Kritik am Reichtum, der Neid gegen die Reichen, zumal als vorbewusstes, affektiv aufgeladenes Ressentiment bestimmt, das aus einer bösen, reflexartigen Wendung rührt. Mal geht es darum Sündeböcke zu suchen, also für die eigenen Probleme, das eigene Versagen, jemanden anders verantwortlich zu machen. Mal geht es um eine leichtfertige Lebenshaltung sich an jenen zu bereichern, die mehr haben und mehr leisten, weil man selber dazu keine Lust hat, von etwas aber leben muss (und auch mal besser leben möchte). Schließlich geht es um das dumpfe, vielleicht bösartige Gefühl des puren Neids, das eigentlich keine Gründe kennt noch berechtigten Anlass hat, sondern sich rau und rücksichtslos seinen Weg in eine willkürliche Feindschaft bahnt – alles begleitet vom Unverständnis des ethischen und funktionalen Beitrags der Reichen für das eigene Land, oder mehr noch: für die Welt. Die Reichen, das Symbol der Freiheit, des Fortschritts, der Aufklärung, des allgemeinen Wohlstandes, vielleicht sogar der Ordnung überhaupt – ihr Ende, auch eine Begrenzung ihres Reichtums und gesellschaftlicher Ambitionen, wäre der erste Schritt in die allgemeine Despotie und ein zweiter in das Chaos, die Anarchie – oder zumindest in einen Systemwechsel zunächst, wie das von liberaler Seite derzeit unbestimmt und in anderen Zusammenhängen anklingt.

Allerdings finde ich es weniger seltsam, dass immer wieder eine Kritik der Reichen die Runde macht, als dass immer wieder auch ein starkes, öffentliches Verständnis dafür geschaffen wird, wie diese Kritik einzuordnen ist – auf die eine oder andere Art eben als Neiddebatte. Wie ist es aber möglich die vielen gerechtigkeitstheoretischen Debatten und Argumente auf den Neidaffekt herunterzubrechen, der noch zu allem Hohn und Trotz von rationaler Einsicht in die gesellschaftlichen Verhältnisse und aller Rationalität überhaupt freigesprochen wird? Wie ist es möglich öffentliche Debatten immer wieder an gerechtigkeitstheoretischen Argumenten, an demokratischen Momenten vorbei zu führen, die Neid in ein ethisches Unbehagen verwandeln, ihm einen ethischen Anspruch oder eine demokratisch-solidarische Wendung geben, so dass der pure oder blinde Neid am Ende ein plausibles Erklärungsmuster abgibt?

Gewiss geht es auch um Neid, natürlich geht es auch um Feindbilder, einerseits geht es aber nicht immer um Neid, andererseits können Neid und Feindbilder als Begleiterscheinungen und Frusteffekte gegenüber einem Zustand gedeutet werden, der in einem fundamentalen Sinne als ungerecht verstanden wird. Gleichzeitig merkt man, dass man nicht wirklich oder effektiv die Möglichkeit hat, daran etwas zu ändern. Man merkt, dass es auf diesem Feld eigentlich keine politischen oder strukturellen Verschiebungen gibt. Im Gegenteil fallen Ungleichheitsverhältnisse ins Auge, die nun Jahrzehnte lang auseinander gehen. Man merkt also, dass die Kritik, die man an diesen Verschiebungen äußern kann, nicht in die öffentlichen oder politischen Kanäle dringt, oder dass sie, wenn sie geäußert wird, der Belächelung oder Ignoranz ausgesetzt ist auf den Neidbegriff reduziert wird. Man sieht dann, dass, wenn sich schon auf der diskursiven Ebene nichts ändern lässt, Änderungen auf politischer Ebene erst recht schwierig sind. Das heißt aber auf keinen Fall, dass Ungleichheit kein politisches Thema wäre – es ist im Gegenteil ein mächtiges Thema, das Politik und Medien immer wieder eindringlich beschäftigt. Darin zeigt sich aber nicht eine Widerlegung der These, sondern vielmehr ein politisches Paradox: Obwohl Ungleichheit ein mächtiges Thema ist, das Menschen im Privaten, Politiker und Medien immer wieder auswühlt, nimmt sie immer weiter zu. Das gilt auch oder gerade in der Pandemie. Natürlich gilt es nicht für alle – die sogenannte >Neue Mittelschicht< erfreut sich die letzten Jahre, Jahrzehnte einer Besserstellung nach Oben. Es gilt aber für die restlichen Teile der Bevölkerung und es gilt für alle gegenüber den sogenannten Superreichen, dem obersten 1%. Freilich gibt es Hilfen, es gibt sogar viele Hilfen und es gibt viele Abgaben der Mittel- und Oberschicht zu Zwecken der Umverteilung. Das ändert aber nichts an dem Umstand, dass auch in der Pandemie die Reichen tendenziell reicher und die Ärmeren ärmer werden und dass hier eine historische Ressourcen-Asymmetrie vorliegt, die ein großes Problem sein könnte.

Der Neid der Armen ist ein sehr altes Thema nicht nur in der Realpolitik, sondern auch in der politischen Theorie. Bereits Aristoteles hatte es in seiner >Politik< als Problem auf dem Schirm und sah davon die staatliche Stabilität bedroht. Davor ist der Neid in Platons >Staat< eines der psychologischen Motive des Aufbegehrens der Armen gewesen, die Oligarchie zu Stürzen und eine Demokratie einzurichten – im Rang der Verfassungsordnungen für Platon freilich ein Regress. Später greift dann Rousseau das Verhältnis von Armut und Reichtum auf, versucht aber einen kritischen Punkt gegen die Reichen zu machen. Reichtum wird als strukturelles Mittel beschreiben andere in Armut und Unfreiheit zu halten, es wird aber auch als Nullsummenspiel verstanden – je reicher die einen werden, umso ärmer werden die anderen. Leider hat Rousseau gerade damit den Gegnern der Reichtumskritik Argumente an die Hand gegeben. Betont wird aus dieser Sicht ja gerade, dass der Wohlstand für alle Wächst und mit dem wachsenden Wohlstand auch die allgemeinen Freiheiten Dinge zu haben bzw. Dinge zu tun – das alles in einer für alle Individuen gleichermaßen durchlässigen Gesellschaft – zumindest im Prinzip!?

Es lässt sich an der Stelle nicht die Vielzahl der unterschiedlichen Gegenargumente auch nur benennen, um die Groteske der Neiddebatte zu konturieren. Doch aber sollen, in Anlehnung an das >Rousseau-Problem<, ein paar Punkte angesprochen sein: Zunächst muss bestritten werden, dass Reichtum und Armut ein Nullsummenspiel sind – die Annahme ist tatsächlich nicht haltbar, da man sicher die Macht und die Möglichkeiten einer Gesellschaft insgesamt steigern kann. Weiter muss aber mit den Gegnern der Reichen-Kritik nicht gegangen werden und man sollte fragen >wie< denn genau der Wohlstand für alle wächst oder für >wen< eigentlich welche Freiheiten zunehmen. Aus guten Gründen nämlich müssen nicht alle damit einverstanden sein, dass der Wohlstand zum Beispiel unter Bedingungen allgemeiner Klimazerstörung wächst, dass er unter Bedingungen des Abbaus sozialstaatlicher Leistungen oder einer Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse wächst und auf ausbeuterische Praktiken der Tierhaltung und Arbeitsteilung zurückgreift. Warum sollte man einen durch Kinderarbeit finanzierten Wohlstand wollen? Warum einen, der die Umwelt und ihre Lebewesen als bloßen Gegenstand ansieht? Natürlich kann man versuchen einzuwenden, dass die Dinge besser geworden sind und es heute z.B. keine Kinderarbeit mehr gibt (zumindest nicht in den wichtigen Zusammenhängen) – das trifft aber (gleich, ob es stimmt) den Punkt nicht, weil man die Kritik von Leid und Herrschaft mit guten Gründen weiter treiben kann – Kinderarbeit ist nur die Spitze dessen, was man als Gesellschaft nicht akzeptieren sollte. Zwar können auch hier Einwände lauern, nun sophistizierter Realisten (oder Liberaler, die sich dabei mit den Realisten treffen), die betonen, dass Gesellschaften nie vollständig gerecht sein können, so dass jeder Versuch, Ähnliches zu erwirken, notwendig zur Despotie verurteilt ist. Das ist in gewisser Hinsicht sogar korrekt. Man muss aber dagegenhalten, dass das nicht bedeuten kann alles so zu nehmen, wie es kommt, also fatalistisch zu sein – damit müsste man alle normativen Begriffe (Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit usw.) über Bord werfen. Auch wenn der Weg Vorwärts bzw. die Kritik der Wohlstandsproduktion etwas weniger klar wird, heißt das auf keinen Fall, sich auf den Status Quo der Neidhypothese zurückziehen zu können. Es lässt sich unschwer vorstellen wie eine Welt der wachsenden Wirtschaft der vielen letzten Jahrzehnte ausgesehen hätte, wenn alle sozialen oder politischen Anstrengungen gegen die Beliebigkeit ökonomischer Praktiken ausgeblieben wären. Auf der anderen Seite ist es prinzipiell nicht möglich der Despotie auszuweichen, wenn man nur die Freiheit des Marktes schützt. Der despotische Zwilling kommt eben auch abseits der Politik, durch die Implikationen des Marktes, zur Geltung, was nichts anderes Bedeutet, als dass es ein Abseits der Politik in diesem Sinne nicht gibt, sondern alle strukturelle Unfreiheit, Gewalt etc. ein Thema für Politik bleiben.

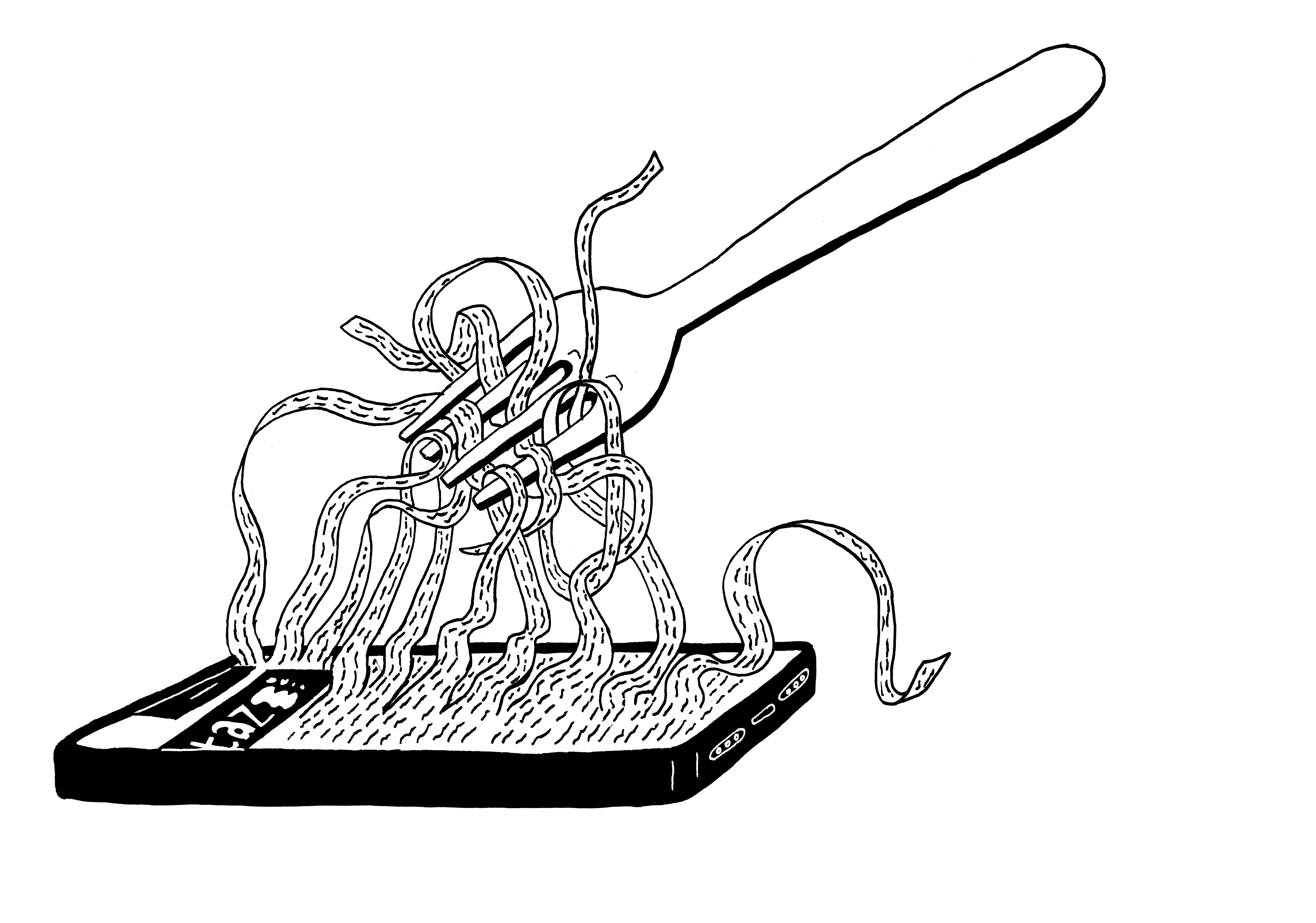

Was soll man nun ferner denken, wenn unter Bedingungen fragwürdigem Wachstums es die Reichsten sind, deren Reichtum exponentiell wächst, die also mit großem Abstand am meisten von den Problemen und Missständen profitieren unter denen der Wohlstand wächst? Natürlich kann man einwenden, dass die Reichsten auch das meiste für dieses Wachstum beigetragen haben, an dem so viele partizipieren – aber haben sie das tatsächlich? Und wenn sie das haben, adelt sie das eigentlich, oder ist es nicht eher ein Problem? Hier muss man doch fragen, was das überhaupt für ein Profit ist, den die Reichen da eingefahren haben und was das für eine Freiheit ist, die sich in diesem Wohlstand für alle niederschlägt. Ich denke, das gilt nicht zuletzt für den Fall eines Superreichtums, der abseits von Industrieproduktion stattfindet und damit von vielen der hier geäußerten Vorwürfe befreit ist. Wäre das ein sauberer, ein reiner Reichtum? Ist der Reichtum des Finanzkapitals ein Reichtum dieser Art? Ganz sicher – und hier kann man mit einem leichten Spagat konstruktiv auf Rousseau zurückgreifen – ist dieser Reichtum ein Problem, wenn seine Voraussetzungen auf Strukturen beruhen (bzw. er diese Strukturen durch Finanzmittel erhält und fortsetzt), die ihrerseits von genannten Problemen betroffen sind und davon profitieren. Dass das bei der Finanzbranche in weiten Teilen der Fall ist, ist hinreichend bekannt.

Verfrachtet man die Neiddebatte also auf diese Ebene, geht es nicht nur darum, dass die einen mehr und die anderen wenig haben, sondern darum, unter welchen Bedingungen Reichtum hervorgebracht wird und die Freiheiten unseres Lebens strukturiert, d.h. darum, unter welchen Bedingungen die Diskrepanz zwischen Arm und Reich (fort)besteht und mit welchen Mitteln und Absicherungen sie sich fortsetzt. Gesellschaftliche Strukturen juridisch und auf dem Feld der politischen Ökonomie so zu arrangieren, dass sie sich durch die Mitarbeit und Mitkonsumtion von Millionen von Menschen als ungerechte und ethisch fragwürdige reproduzieren, ist vielleicht noch perfider, als ein von der bösartigen Einzelherrschaft eines Despoten abhängiges Verhältnis zu denken.

Gerechter Reichtum dagegen wäre ein Reichtum, der mit den Gerechtigkeitsmaßstäben einer Gesellschaft korrespondiert, den es als Reichtum also nicht geben kann, ohne dass die Gesellschaft nicht auch von der Not befreit wird, den er erzeugt – oder zumindest nicht ohne den ständigen Versuch dieser Befreiung. Eine Gesellschaft, die derart von Not befreit ist, würde sicher ein ganz anderes Verhältnis zum Reichtum haben, als es derzeit der Fall ist oder in der Vergangenheit der Fall war. Natürlich verelenden Menschen heute in Europa nicht mehr vor den Palästen einer Elite – das Leid und Elend, die damit verbundene Unfreiheit sind heute weniger offensichtlich. Das bedeutet aber nicht, dass Leid, Elend und die damit verbundene Unfreiheit nicht in einer relevanten Form fortbestehen und dass diese Tatsache nicht all jenen im Kopf herum spukt, die sich mit Armutsverhältnissen auseinandersetzen oder doch einmal den Prunk zu Gesicht bekommen, der hin und wieder zwischen den auch sehr wohl verborgenen Vorhängen gesellschaftlicher Öffentlichkeit auftaucht.

Viele glauben, wir hätten heute gerade in Deutschland Leid und Elend hinreichend beseitigt, so dass jede Kritik sich nur noch auf den Neid des besser-Lebens stützen kann. Sie sehen nicht, dass in weiten Teilen Leid und Elend eine neue Gestalt angenommen haben oder einfach etwas aus dem Sichtfeld gerückt sind. Sie sehen auch nicht, dass Leid und Elend in Abhängigkeit von gesellschaftlichen Möglichkeiten bestimmt werden müssen. Hier geht es darum, beispielsweise die Qualität der Nahrung, medizinischen Versorgung, oder die Arbeitsauslastung im Verhältnis zu den Mitteln zu nehmen, die es gibt, eine Verbesserungen zu erreichen – ansonsten fällt man in die benannte Asymmetrie zurück.