„Der Scheiterhaufen“ nach dem Roman von György Dragomán wurde im Staatstheater Stuttgart unter Regie von Armin Petras adaptiert – leider zu Lasten des Theaters

„Der Scheiterhaufen“, ein fast 500-seitiger und in 30 Sprachen übersetzter Roman, erzählt die Geschichte der dreizehn jährigen Emma im Jahr 1990. Die Geschichte findet zwei Monate nach dem Zusammenbruch des rumänischen Regimes unter Ceaușescu statt, der im Dezember 1989 inmitten des nationalen Ausnahmezustandes gemeinsam mit seiner Frau von Offizieren mit dutzenden Schüssen hingerichtet wurde. Einige Monate später, in den schwarzen Tagen im März 1990, die bis heute unaufgeklärt sind, flammte eine Nationalitätenschlacht auf dem Rosenplatz der Stadt Tirgu Mures (ungarisch: Marosvasarhely, deutsch: Neumarkt) unter rund 20.000 Demonstranten statt, Ungarn auf der einen Seite, Rumänen auf der anderen. Eine dünne Polizeikette trennte beide Seiten voneinander; dutzende Verletzte, Opfer, Tote und die berühmte Teleki Teka, die jahrhundertealte ungarische Bibliothek von Tirgu Mures, in Flammen. Das ist der geschichtliche Hintergrund.

Emmas Geschichte findet kurz nach diesen Ereignissen in Tirgu Mures statt. Als dreizehn jährige Waise wird sie von einer alten Frau, die sich als ihre Großmutter vorstellt, aus dem Waisenhaus abgeholt. Wider Willen folgt sie ihr in die neue Stadt, wo sie in ihrer neuen Schule gemieden wird. Denn ihre Großmutter hat den Ruf, eine Spitzel und Hexe zu sein, die mit Ritualen aus dem Aberglauben die Zukunft zu lesen vorgibt. In der Entwicklungsgeschichte zeigt sich dann nach und nach aus dem Blickwinkel einer zunächst naiven wie misstrauischen und dann heranwachsenden, geweckten und radikal neugierigen Frau die doppeltürige Realität von Tirgu Mures, in der die Wahrheit der Toten die Lebenden allmählich einholt. Emmas Geschichte ist die Geschichte einer Generation.

Ein Talent und eine sternenlose Nacht

Die Inszenierung im Theater Nord in Stuttgart ist das Ergebnis eines Projektes, wonach der Roman sein Theaterdebüt mehr oder minder gleichzeitig in vier Städten mit je zwei Schauspielern bis zum diesjährigen Herbst feiern sollte: in Dresden, Sibiu, Budapest und Stuttgart. In Stuttgart waren die zwei Rollen besetzt von der jungen, talentierten Viktoria Miknevich, die eine beeindruckende, gestische Ambivalenz geleistet hat. Von ihr wird man sicher noch hören. Ihre Spielpartnerin war Lea Ruckpaul. Beide rasselten mit den Beinen in einem Becken mit unzähligen Eiswürfeln, die bis zu den Knöcheln reichten. Später erfährt man, dass in den Wirren des Umbruchs Leichen unter der Eisdecke einer Eishalle der Stadt gelegt wurden; Leichen, die man sich von da an unter dem Eis der Bühne vorstellt. Was die Bühnenkonstruktion angeht, ist ein großes Lob auszusprechen, besonders an den Verantwortlichen Olaf Altmann. Denn das viele Eis, das Knarren und Rasseln derselben, wenn die Darstellerinnen sich darin bewegten, entfaltete eine ursprüngliche Aura und war zugleich eine präzise Überleitung zu der Zählebigkeit von Tirgu Mures. (Große Achtung verdienen natürlich auch die Schauspielerinnen, die fast zwei Stunden mit den Füßen im Eis standen. Überhaupt ist hier mal geboten, meinen maßlosen Respekt vor Schauspielern auszusprechen, eine Kunst, die kurzlebig wie flüssiger Wachs ist und dabei dennoch fast alle Kunstgattungen in den Augenblick vereint.)

Kommen wir zu den Schauspielerinnen: Viktoria Miknevich war beeindruckend. Ihr authentisches Spiel wurde vor allem aus der Tatsache deutlich, dass sie zwangsweise – wie ihre Partnerin auch – mehr als nur eine Figur spielen musste und dennoch blitzschnell zwischen einer alten, gekrümmten Frau, der jungen Emma und einem alten Sporttrainer zu wechseln vermochte, ohne dass die Zäsuren störten. Zuweilen gingen die Spielbrüche im Fluss des Spielens unter, als spalte sich ihre Person auf mehrere Figuren auf, die durch die Kraft der Imagination fast förmlich und zugleich auf der Bühne standen. Das ist offensichtlich ihr Verdienst. So eine Beherrschung des Selbst vermag eben mit diesem Selbst eine Bühne mit mehreren Figuren auszufüllen. Da sieht man, dass die Gleichzeitigkeit mehrere Figuren auch mit nur einem Schauspieler funktioniert, als stünde zu jeder Figur das entsprechende Schauspielerpendant auf der Bühne, ohne dass mehr als ein Schauspieler da ist. Sie war eine eindrucksvolle Facettenspielerin, die ihre Stimme, ihre Körperlichkeit und ihre Gesichtsmuskulatur ihren Figuren unterwarf. Kurz, sie hat Talent, viel sogar.

Lea Ruckpaul hingegen, die etwas mehr Erfahrung auf der Bühne hat und zu Beginn mit der Rolle Emmas erschien, war zu eindimensional; glatt und keine exakte Spontanität, die gerade der Aufbau der Romanadaption, eben weil man nur zu zweit spielt, forderte. Bei ihr sah ich nicht Emma, nicht Peter, nicht die alte Großmutter oder sonst wen in Tirgu Mures, nur Lea Ruckpaul. Dadurch ist Viktoria Miknevich nolens volens zusätzlich aufgegangen, besonders ihre Lebendigkeit. Ruckpaul verharrte körperlich und stimmlich in der Monotonie der Erzähl-Ebene, was eine fade Unterschiedslosigkeit wie eine sternenlose Nacht zur Folge hatte. (Vielleicht ging diese Spielweise auf die Regie zurück?) Besonders sichtbar wurde diese Eindimensionalität, als in gewissen Szenen beide Darstellerinnen ein und dieselbe Figur, nämlich z.B. die Großmutter, spielten. Miknevich, gekrümmt, als laste eine Stahltür auf ihrem Rücken; Ruckpaul gebeugt, wie ein mit Händen gebogener Ast; Miknevich mit klappriger Stimme; Ruckpaul mit Ruckpauls Stimme; Miknevich, eine Hand auf der Hüfte und die andere zitternd wie unter Parkinson leidend; Ruckpaul, eine Hand auf der Hüfte und die andere in die Luft schraubend usw. usf. Jedenfalls hat Ruckpaul, zumindest in der Inszenierung, die ich gesehen habe, nicht überzeugt, wohingegen Viktoria Miknevich mit großer Elastizität überrascht hat.

Ein Problem der Romanadaption

Schließlich waren die unübersehbaren Mängel sichtbar, die sich durch eine Romanadaption ergeben. Man mag sie kaschieren, bemalen oder sonst was, aber die Strukturdifferenz zwischen Roman und Theaterstück und die entsprechenden Widersprüche setzen sich schließlich oft durch. Eine Romanadaption ist stets zum Scheitern verurteilt, wenn nicht aus dem Roman sein Stoff extrahiert wird, um mit diesem als Material ein selbstständiges Stück zu verfassen. Dann jedoch handelt es sich eben nicht mehr um eine Romanadaption, sondern streng genommen um ein Stück. Beispiele gibt es viele für dieses Verfahren, das auch sehr genial stattfinden kann. (Man denke an den seitenstarken Roman „Der brave Soldat Schwejk“ von Jaroslav Hašek, aus dem Bertolt Brecht das geniale, antimilitaristische Stück „Schweyk im zweiten Weltkrieg“ verfasst hat.)

Schließlich waren die unübersehbaren Mängel sichtbar, die sich durch eine Romanadaption ergeben. Man mag sie kaschieren, bemalen oder sonst was, aber die Strukturdifferenz zwischen Roman und Theaterstück und die entsprechenden Widersprüche setzen sich schließlich oft durch. Eine Romanadaption ist stets zum Scheitern verurteilt, wenn nicht aus dem Roman sein Stoff extrahiert wird, um mit diesem als Material ein selbstständiges Stück zu verfassen. Dann jedoch handelt es sich eben nicht mehr um eine Romanadaption, sondern streng genommen um ein Stück. Beispiele gibt es viele für dieses Verfahren, das auch sehr genial stattfinden kann. (Man denke an den seitenstarken Roman „Der brave Soldat Schwejk“ von Jaroslav Hašek, aus dem Bertolt Brecht das geniale, antimilitaristische Stück „Schweyk im zweiten Weltkrieg“ verfasst hat.)

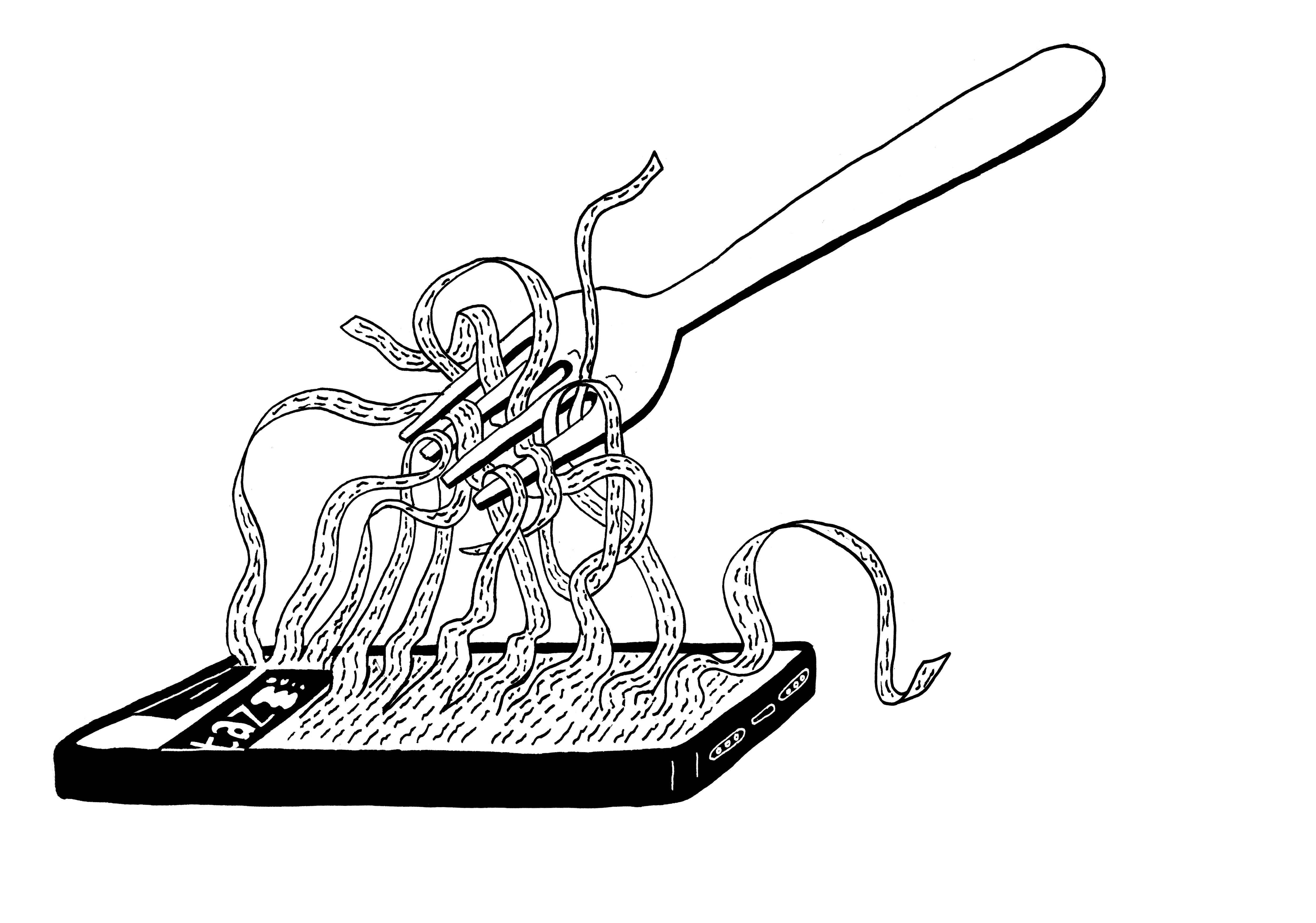

„Der Scheiterhaufen“ jedoch wurde als szenisch-gestische Collage des Romans inszeniert, als stelle man den Roman durch eine mit Gestik potenzierte Lesung vor; also als Romanadaption, nicht als selbstständiges Stück. Trotz der schauspielerischen Leistung erschien, wie oft in Romanadaptionen, das Wort wie eine tote Schale. Dabei ist Theater eben die Belebung, eine Art Reanimierung des Wortes durch lebendige Körper, die alle Künste im Augenblick vereint. Das bleibt freilich bei Romanadaptionen, die nicht intensiv auseinandergesetzt werden, auf der Strecke.

Ein Beispiel aus der Inszenierung: an einer Stelle erzählt die Darstellerin der Emma ein Erlebnis aus ihrer neuen Schule. Eine Mittelbarkeit entsteht, eben weil sie erzählt – wie in einem Roman, der sich immer mittelbar ausdrückt, egal in welcher Erzähl- wie Zeitform er geschrieben ist. Die Spielpartnerin spielt dabei zugleich stumm das Erzählte. Sie nimmt also die Unmittelbarkeit ein. Die Erste ist der Schatten, also der Erzähler, die Zweite ist die Marionette, die Unmittelbarkeit und der bewegende Körper. Dann, an entscheidender Stelle erzählt die Erste dann (,übrigens entsetzlich undramatisch): „Ich kam in die Klasse. Ich setzte mich neben XY. Sie rührte sich nicht.“ Das Sich-Nicht-Rühren wird einfach gesagt, statt dass es gestikuliert wird. Das war’s. Ich frage mich: warum an dieser Stelle eine Verfremdung durch eine Erzähl-Ebene, zu der eine Romanadoption nahezu stets hindrängt? Ich finde keine plausible Antwort. Fände ich eine, wäre ich zufrieden. Die Worte erscheinen also wie Tot. Sie fallen wie Kieselsteine in den Raum. Eine Figur im Theater lebt jedoch – auch bei überzeugenden Romanadoptionen – weder ganz vom Subjekt noch vom Genitiv und erst recht nicht vom Objekt, sondern zu aller erst vom ausgeführten Prädikat eines Satzes, d.h. Theater ist Prädikat und aus dem Prädikat wird eine Figur zum Subjekt. Dann atmet das Theater. Aber hier heißt es lediglich: „Sie rührte sich nicht“, d.h. das Theater schluckt seinen eigenen Atem und wird bleich. Statt das Nämliche zu sagen, muss doch Entsprechendes geschehen; dann wären wir beim Theater. Oder das Schlucken des eigenen Atems ist begründet, also die Verfremdung, dann wären wir auch beim Theater; wenn nicht, dann bleibt es fad. Das Sich-nicht-Rühren muss dann getan sein. Nicht das Wort würde in diesem Fall – wie im Roman – gleich einem Staubsauger alles andere verschwinden lassen, sodass nichts sichtbar bleibt, sondern die Geste würde das Wort und seine Mannigfaltigkeit wie Tiefe offenbaren, d.h. Sichtbarkeit schaffen. Das wäre Theater, d.h. Sichtbarkeit, Erhellung usw. wäre Theater. Doch dies ist nur ein Grundwiderspruch von vielen in der Romanadaption selbst, die freilich, je nach Machart, Denk- und Spielhorizonte zum Progressiven erweitern kann. Hier aber tritt die Inszenierung in eine umgehbare Falle, die in einer Romanadaption angelegt ist. Durch die Erzähl-Ebene, wozu die Romanadoption den Weg öffnet, tritt die Inszenierung auf eine Meta-Ebene; statt aber „zurück zu kommen“, hält sie in der Meta-Ebene an und kleistert eine atemlose Metaphysik im Stück zusammen, die suggeriert, dieselbe Metaphysik existiere auch in der Wirklichkeit.

Was bleibt?

Ziehen wir ein Strich: Um sich ein Eindruck von dem Roman zu machen, ist die Inszenierung sicher sehenswert. Und allein wegen Viktoria Miknevic lohnt sich ein Besuch. Auch die Bühne mit dem Eis regt zu reicher Fantasie an, vor allem wenn der Kunstnebel sich über das Eis dehnt und wir von den Leichen in der Eishalle erfahren.

Doch schließlich scheitert die Vorstellung an den typischen Unzulänglichkeiten einer Romanadaption, von denen ich Eine ausgeführt habe. Auf inhaltlicher Ebene hallt nichtsdestotrotz angesichts der tragischen Geschichte von Tirgu Mures, die wir Stück für Stück durch das Kind Emma und später durch die junge Frau Emma erfahren, ein besonders in Szene gesetzter, bleierner Satz nach (übrigens auch typisch für Romanadaptionen: ein, zwei usw. kernige Sätze aus dem Roman zu reißen, um entsprechende Akzente zu pointieren): „Für seine Vorfahren kann man nichts.“

Dieser Wahrheit ist nur noch hinzuzufügen: Aber die Vorfahren konnten was für die Nachgeborenen. In diesem Sinne flüstert „Der Scheiterhaufen“ im Theater Nord den Gästen zu: Vergesst nicht, auch ihr seid Vorläufige, auch nach euch werden welche kommen.