„Im Märzen der Bauer…“

.

Japanische Biobäuerin

.

.

Kibbuz-Vorbereitungskurse (1909 – 2013) in Brandenburg

.

Am 15./16.August 2009 fand in Neuendorf im Sande (bei Fürstenwalde) eine Veranstaltung zur jüdischen Geschichte des dortigen Gutshofes statt. Nach der von der SPD niedergeschlagenen Revolution 1918 durften die Juden Land kaufen und Landwirtschaft betreiben. Der Berliner Unternehmer Hermann Müller erwarb damals das 245 Hektar umfassende Anwesen. Ab 1932 befand sich dort ein landwirtschaftlich ausgerichtetes Schulungslager, in dem Juden sich auf die Auswanderung nach Palästina – in einen Kibbuz – vorbereiteten. Schon bald gab es immer mehr solche Einrichtungen. Die Sozialdemokraten, Gewerkschafter und Kommunisten lehnten sie ab, weil die dort Arbeitenden vom Gutsbesitzer ausgebeutet werden würden. Als 1933 die Diskriminierung der Juden in Deutschland zunehmend unerträglicher wurde, gründete sich in Charlottenburg die „Jugend-Alija“ (hebr. für „Rückkehr ins Gelobte Land“, wörtlich „Aufstieg“), sie übernahm die pädagogische Betreuung der Neuendorfer „Hachschara“ (hebr. für „Vorbereitung“). Gemäß des „Chaluz“-Ideals (hebr. für „Palästina-Pionier“) sollte die Ausbildung der auf dem Gutshof lernenden und lebenden Juden, unter ihnen auch viele Erwachsene, diese nicht nur fit für eine Arbeitsstelle dort machen und ihnen damit die Bewilligung eines englischen Einreisevisums nach Palästina erleichtern, sie sollten vielmehr das Bauern-Werden als Berufung begreifen. Es stand allerdings nicht die Qualifizierung zum Einzelbauern, der sich ökonomisch geschickt des kapitalistischen Agrarmarktes bedient, auf dem Lehrplan, sondern das Arbeiten und Leben in einem Kollektiv. Dazu wurde die Berliner Montessori-Pädagogin Clara Grunwald als Lehrerin geholt.

.

Auf der Gutshofveranstaltung sind dazu jetzt einige Photos des Pressephotographen Herbert Sonnenfeld aus dem Jahr 1934 zu sehen. Es gab solche Pionierlager zur Vorbereitung auf die „Kollektiv-Siedlungen“ in Palästina schon seit der Jahrhundertwende – nach jedem Pogrom, kann man vielleicht sogar sagen. Den ersten „Kibbuz“ (das Wort wurde von dem aus Galizien stammenden Dichter Jehuda Ja’ari geprägt) gründete eine zionistische Gruppe aus Weißrussland „Degania A“ im Oktober 1910 am See Genezareth.

.

In Russland hatten die Dörfer – Obschtschinas – bereits seit Jahrhunderten ihr Land gemeinschaftlich bewirtschaftet, sie wurden auch kollektiv besteuert. Mit der Revolution wurden daraus zunächst vollends selbstverwaltete Kibbuzim – partisanische Wehrdörfer. Aber als die Bolschewiki ihre Macht gefestigt hatten, begannen sie damit, die Dörfer staatlich zu durchdringen und also (endgültig?) zu zersetzen. Die berühmte „Zwangskollektivierung“ war auch und vor allem eine Dekollektivierung. Nicht wenige sowjetische Schriftsteller, allen voran Andrej Platonow, haben vor dieser die Bauern entmündigenden und das Dorf zerstörenden Entwicklung, die vornehmlich auf die Technik setzte, gewarnt. Ihre Bücher wurde daraufhin nicht mehr gedruckt. Stalin schrieb an den Rand eines der Manuskripte von Platonow: „Schweinehund!“ Zuletzt – während der „Perestroika“ (Umbau) – riet jedoch der letzte Generalsekretär der KPdSU (B), Michail Gorbatschow, den inzwischen völlig demoralisierten Kolchosen, sich selbst noch einmal umzugestalten – diesmal nach dem Vorbild der israelischen Kibbuzim. Das sollte zu einer Zeit geschehen, da die israelische Kibbuz-Bewegung inzwischen selbst in eine schwere Krise geraten war – ein Kollektiv nach dem anderen löste sich in durchamerikanisierte Geschäftsbereiche und -gebaren auf. Die einzige Neugründung wagten 1991 einige jüdische Russen mit dem Kibbuz „Pelekh“ bei Haifa. Der hochverschuldete Kibbuzverband „Artzi“ unterstützte ihre Initiative großzügig: Sie war die erste wieder seit zwölf Jahren. 90% ihrer Mitglieder hatten einen Hochschulabschluß, die meisten wollten nicht in der Landwirtschaft arbeiten, aber „wir haben auch keine feste Ideologie“, meinte Theresia Tarasiuk, Gründerin, Managerin und Sekretärin des „russischen“ Kibbuz. „Wir suchen auch nicht nach den idealen Kibbuzniks, es genügt bereits, wenn niemand hier dem Kibbuz Schaden zufügt.“ Die Mitglieder wollen jedoch vorerst unter sich – unter Russen – bleiben. Ihre Satellitenschüsseln haben sie nach Moskau ausgerichtet.

.

Die „Hachschara“ in Neuendorf im Sande war nach 1933 eins von 26 Vorbereitungslagern in Deutschland. Es nahm bald auch die „Schüler“ aus der „Hachschara“ in Ahrensdorf bei Trebbin, vom Gut Winkel bei Fangschleuse und von Niederschönhausen auf. Die anderen Pionierlager mußten dem „Reichsarbeitsdienst“ übergeben werden. Das Gut Neuendorf kam wegen besitzrechtlicher Unsicherheiten erst 1941 unter die Aufsicht eines SS-Wirtschaftsoffiziers in Fürstenwalde, zuvor war bereits über die Hälfte der Ländereien für den Bau eines Militärflughafens requiriert worden. Dieser ist noch heute in Betrieb. Kurzzeitig wurde erwogen, alle Juden in Madagaskar anzusiedeln, die in Neuendorf sollten sich schon mal darauf vorbereiten. Aber auf der Wannseekonferenz Anfang 1942 wurde stattdessen beschlossen, die Juden zu vernichten. Aus der Hachschara machte man erst einmal ein Zwangsarbeitslager. So wurde z.B. einer ihrer „Schüler“ – der spätere Entertainer des Deutschen Fernsehens, Hans Rosenthal – als Friedhofsgärtner in Fürstenwalde eingesetzt. Von dort aus gelang ihm die Flucht in eine Schrebergartensiedlung am Rande von Berlin, wo er überlebte. Der letzte Transport aus Neuendorf in die Vernichtungslager wurde im April 1943 zusammengestellt. Clara Grunwald begleitete die ihr anvertrauten Kinder nach Auschwitz in den Tod. Dort starb wenig später auch der letzte jüdische Gutsverwalter Martin Gerson, ein ausgebildeter Gartenfachmann, den man mit Frau und Kindern zunächst in das KZ Theresienstadt deportiert hatte.

.

Die DDR machte aus dem Anwesen in Neuendorf nach dem Krieg ein Staatsgut. Dessen letzter Verwalter, Georg Weilbach, brachte im „Perestroika“-Jahr 1988, anläßlich des 50. Jahrestages der sogenannten „Reichskristallnacht“ – des Pogroms von 1938, eine Gedenktafel am ehemaligen Schloßgebäude an, das an die Hachschara erinnert. Der Verwalter ist inzwischen gestorben, seine Frau Ruth kümmert sich jedoch seitdem weiter um die jüdische Vergangenheit des Gutshofes. So unterstützt sie u.a. auch diese Kultur-Veranstaltung jetzt.

.

Nach 1945 gründeten sich noch einmal eine Reihe von Hachscharas in Deutschland (u.a. bei Fulda und in der Rhön) – zumeist von Überlebenden aus den KZs sowie aus der osteuropäischen Partisanenbewegung. Erneut ging es dort darum, sich auf die Ausreise nach Palästina vorzubereiten. Die dortigen Kibbuzim, die anfangs z.T. noch durchaus freundschaftliche Beziehungen zu ihren arabischen Nachbarn hatten, waren inzwischen durchweg befestigte Wehrsiedlungen geworden. Nachdem 1948 Israel gegründet worden war, stellten die partisanischen Kibbuz-Pioniere für lange Zeit das Führungspersonal in der Armee und im Staat. Israel wurde fast sofort von den USA und der UDSSR anerkannt. Aus diesen beiden Ländern kam dann auch seit Ende der Achtzigerjahre die letzte „Alija“ (Einwanderungswelle). Einige Kibbuztheoretiker machen vor allem diese Juden für die sich seitdem verschärfende „Kibbuz-Krise“ verantwortlich. Beide Gruppen wollen von kollektivem Arbeiten und Leben nichts (mehr) wissen und begreifen alle Genossenschaftsutopien als „Ideologie“. Unter den jungen im Kibbuz geborenen, aber jetzt in der Stadt lebenden Israelis hat sich seitdem aber das Modell eines „Urban Kibbuz“ herausgebildet. Und auch in Russland sind in der Zwischenzeit wieder zigtausend neue Wirtschaftskollektive entstanden, viele knüpfen dabei bewußt an das alte „Obschtschina“-Konzept an.

.

Die Veranstaltung „Hachschara – revisited“ auf dem Gut Neuendorf wird von der Gruppe „Landkunstleben“ im Nachbardorf Buchholz organisiert. Sie gehört dem märkischen „Netzwerk Raumumordnung“ an und bewirtschaftet ansonsten den Schloßgarten in Steinhövel künstlerisch. U.a. indem sie mit der Aktion „Wir beeten für sie“ etlichen Städtern ihren Wunschgarten erfüllt – auf jeweils 9 Quadratmetern. Ansonsten sind sie einer Ästhetik der ländlichen Arbeit auf der Spur. Zu ihrer Veranstaltung in Neuendorf gehören einige Kunstwerke – von Jörg Schlinke, Sybille Hofter und Claudius Wachtmeister. Ersterer wird eine „Erdskulptur“ zum Thema beisteuern. Letzterer ließ sich dazu drei „Projekte“ einfallen, nachdem er sich im Potsdamer „Moses-Mendelsson-Zentrums für europäisch-jüdische Studien“ sowie im Berliner „Bauhaus-Archiv“ mit Material versorgt hatte: 1. stellt er an einem Feld ein Bauschild auf, mit dem die baldige Entstehung eines „Haus der Pionierinnen“ an Ort und Stelle angekündigt wird. 2. läßt er in einer Bushaltestelle die Bank entfernen und stattdessen einen Gewerbestand aufbauen, an dem fortan Obst und Gemüse aus Israel angeboten wird – kostenlos. 3. stellte er eine Diaschau mit 50 bearbeiteten Photographien zusammen, die zeigen, wie die Juden damals in Palästina ankamen – mit kleinen Containern aus Holz, die im Hafen von Haifa abgeladen wurden. In ihnen befand sich das Hab und Gut der Einwanderer, im Kibbuz angekommen diente es ihnen als erste Unterkunft. Noch heute stehen in dem einen oder anderen Kibbuz diese Container herum, von denen Claudius Wachtmeister behauptet, dass es sich dabei um die ersten Container überhaupt gehandelt habe.

.

Aus Russland kamen die jüdischen Siedler zuletzt nicht selten mit Metallcontainern an. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion wandern nun Griechen aus dem Kaukasus und der Krim wieder mit solchen Holzcontainern aus – nach Griechenland. Zunächst sind diese allerdings voll mit Handelsware, dass die Auswanderer in den Häfen an der Schwarzmeerküste nach und nach verkaufen. In Griechenland angekommen dient ihnen der inzwischen leere Container dann als eine erste Notunterkunft. In Israel ziehen die illegal palästinensisches Land besetzenden Siedler ebenfalls zunächst in Wohncontainer, die der Staat dann mit Strom und Wasser versorgt. Diese von der Armee beschützten Siedler begreifen sich als „Pioniere“, und obwohl sie mit Kibbuz und Landwirtschaft nichts im Sinn haben, stellen sie die neue Form von Wehrdörfern dort dar. Der Historiker Tom Segev meint, dass auch die Kibbuzim zunächst vor allem der Verteidigung und nicht der Lebensmittelversorgung dienten.

.

In Brandenburg benutzen die seit der Wende 1989/90 an der Gründung von Landwirtschaftskollektiven Beteiligten gerne alte Wohn- und Bauwagen als erste Unterkunft. Diese Wagen konnte man anfangs noch billig aus der Konkursmasse pleite gegangener LPGen erwerben. Die EU fördert hier und im übrigen Osteuropa inzwischen die Gründung solcher Agrarkooperativen. Und so steht denn auch die Erinnerungsveranstaltung auf dem Gut Neuendorf durchaus in einem Spannungsverhältnis zu dem, was aktuell auf dem Land hier passiert.

.

Bäuerin in Merxleben

.

Anfang August 2008 druckte z.B. die Schweizer „WOZ“ (Wochenzeitung) ein Porträt der Landkommune in Niederkaufungen bei Kassel, in dem 1987 gegründeten Kollektiv leben und arbeiten 60 Erwachsene und 30 Kinder. Man wollte „gemeinsam über Grund, Boden, Häuser und Produktionsmittel verfügen“ als „Chance, unsere Utopien angehen zu können“. Anstelle von Leistungsdenken und Ausbeutung in der kapitalistischen Arbeitswelt sollte ein „solidarischer Umgang miteinander“ treten. Viele KommunardInnen arbeiten in Bereichen, in denen sie über eine entsprechende Ausbildung verfügen. Monotone Arbeit lehnen sie ab. Der Arbeitsprozess in der Kommune ist geprägt vom Wunsch der Leute, auch Spass an der Arbeit zu haben. Das eröffnet immer wieder neue Arbeitsfelder, bringt aber auch Probleme mit sich: So wirkt die grosse, modern eingerichtete Schreinerei ziemlich verlassen. Nur ein Schreiner werkelt derzeit vor sich hin. „Vor ein paar Jahren arbeiteten hier noch acht Leute.“ Doch die sind teilweise aus der Kommune ausgezogen oder haben sich auf neue Arbeitsgebiete verlegt. Ein Grundsatz der Kommune lautet, keine Angestellten zu beschäftigen. Wer aus der Kommune austritt, erhält einen zu Beginn festgelegten Geldbetrag als Übergangsfinanzierung. Dieser Betrag hängt etwa von den beruflichen Aussichten und den Verpflichtungen gegenüber Kindern ab. Entscheidungen werden einmal in der Woche auf dem Plenum gefällt. Es gilt das Konsensprinzip. Einigt man sich nicht, wird in Kleingruppen weiterdiskutiert. Grössere Themen gelangen nur vorbereitet in die grosse Gruppe. Anträge sind an Aushängen im Gemeinschaftsraum angeschlagen. Als die Niederkaufunger Kommune in den Achtzigerjahren gegründet wurde, gab es noch einen Austausch zwischen diesen Agrarexperimenten in Deutschland und Israel. Das Kibbuzmodell war hier ein leuchtendes Vorbild. Kritisiert wurde daran, dass die Kibbuzniks mehr und mehr Kibbuzfremde als Hilfsarbeiter einstellten und sie zudem immer mehr Industrieprodukte fertigen ließen, sodass die Landwirtschaft bald zu einem ungeliebten Nebenerwerb herabkam. Anfänglich wurden in Israel noch wie in der Sowjetunion Schüler und Studenten aus den Städten zum Unkrautjäten in die Kibbuzim abkommandiert und jeder Kibbuzniks mußte wöchentlich mindestens drei Tage – z.B. in den Baumwollfeldern – leidgajes leisten (hebr. für Unkraut jäten).

.

Während man hier nun in Brandenburg die „Anfänge der Kibbuz-Bewegung“ bzw die „Vierte und Fünfte Alija“ (von 1924-31 und von 1932-38) studiert, spricht man in Israel wie erwähnt seit etlichen Jahren schon von der „Kibbuz-Krise“, vom „-Ende“ gar, weil es die jungen Kibbuzniks in die Städte zieht und viele ihr Gemeinschaftseigentum nach und nach privatisierten, so dass man strenggenommen gar nicht mehr von einem Kibbuz, sondern nur noch von einer Teilgenossenschaft, einer losen Dorfgemeinschaft (Moschawim) oder einem Wirtschaftsunternehmen reden kann.

.

Seltsam, Waffendienst und Landbewirtschaftung – beides war den Juden jahrhundertelang verwehrt worden. In Palästina bzw. Israel haben sie jedoch nicht nur das eine mit dem anderen verbunden, sondern in beidem sind sie auch noch sozusagen Weltspitze geworden. Wenn man z.B. in einem südostasiatischen Hotel das Glück hat, alle Fernsehprogramme – von Bombay bis Wladdiwostok – empfangen zu können, stößt man Nachmittags laufend auf israelische Agrarlehrfilme. Mal geht es dabei um eine neue Frucht oder Fisch- bzw. Tierzucht, mal um eine neue Ernte- oder Bewässerungstechnik.

.

Die landwirtschaftlich und militärisch tätig gewordenen „neuen Juden“ unterschieden sich bereits in der zweiten Generation auch physiognomisch erheblich von ihren eingewanderten Eltern, den „Ghetto-Juden“, wie Arthur Koestler nach dem Besuch einiger Kibbuzim 1926 begeistert schrieb. Über keine Landwirtschaft auf der Welt wurden seitdem so viele Bücher veröffentlicht wie über die Kibbuzim. Zu den Kibbuz-Prinzipien gehört die Ablehnung der Arbeitsteilung, die gemeinschaftliche Erziehung der Kinder, Gemeinschaftsküchen, das Rotationsprinzip bei den Arbeitsplätzen, Gemeineigentum an den Produktionsmitteln, die Ablehnung privater Vermögensbildung und die Trennung von Leistung und Konsum.

.

Dennoch taten sich die „Pioniere“ lange Zeit schwer, z.B. die Aufhebung der Trennung von Hand- und Kopfarbeit, die u.a. der marxistische Erkenntnistheoretiker Alfred Sohn-Rethel als unabdingbar für den Aufbau des Sozialismus begriff, auch zu verwirklichen. Die „Hände“ waren ihnen immer wichtiger als Lehrer und Intellektuelle.

.

Die „Kibbuz-Krise“ begann in den Achtzigerjahren. Bereits im Zweiten Weltkrieg errichteten die Kibbuzniks auf Drängen der Engländer erste Industrieproduktionen. Mit der Zeit geriet dabei die Landwirtschaft als Einnahmequelle immer mehr in den Hintergrund. Man stellte dafür erst orientalische Juden und arabische Hilfsarbeiter ein, später thailändische und rumänische Gastarbeiter, obwohl die Lohnarbeit generell abgelehnt wird. Es wurden Manager, Spezialisten und Berater herangezogen, die nicht einmal im Kibbuz leben mußten und mitunter sogar religiös waren, außerdem mit ihren hohen Gehältern das Kibbuz-Gleichheitsprinzip verletzten. Dann verließen immer mehr Jugendliche den Kibbuz nach ihrer Schulausbildung. Und es setzte eine immer umfassendere Privatisierung ein: Strom wurde privat abgerechnet, die Kantinen verpachtet, Privatkonten zugelassen, einige Produktionsbereiche in Aktiengesellschaften umgewandelt usw..

.

Die Zürcher Soziologin Andrea Vonau kam 2005 zu dem Schluß, „dass sich immer mehr Kibbuzim von einigen der ideellen Grundprinzipien verabschieden und dass die schon existierenden Ungleichheiten im wirtschaftlichen Bereich sich auch negativ auf das Gemeinschaftsgefühl und die Solidarität auswirken“. Zur Kibbuzkrise trugen wesentlich auch die Ablösung der Arbeiterparteien, die mit der Kibbuz-Bewegung eng verbunden waren, durch die Rechtsregierung von Begin sowie die darauffolgenden Wirtschaftsreformen von Peres bei: Während man den Kibbuzim zuvor jederzeit billige Kredite gewährt hatte, mußten diese nun teuer zurückbezahlt werden. Die Banken verhängten eine Kreditsperre. Vielen Kibbuzim drohte daraufhin der Bankrott, den sie u.a. mit Privatisierungen abzuwenden versuchten. 1984 wird allgemein als das Jahr angesehen, in dem die Krise begann. Insgesamt gibt es seitdem „deutliche Bestrebungen, eine Erhöhung der individuellen Freiheit und mehr Marktwirtschaft in den Kibbuzim zuzulassen, sprich: von den kommunitaristischen Grundideen des Kibbuz zugunsten individuellen Leistungsdenkens abzurücken,“ resümiert Andrea Vonau. Sie fand nur einen Autor, der das „als uneingeschränkt positiv und absolut ungefährlich für das kibbuzische Leben bezeichnete“. In der Wochenzeitschrift der Kibbuzbewegung Takam heißt es dagegen: „Wir tragen die Kibbuz-Ideologie zu Grabe.“ Inzwischen steckt auch die israelische Armee in einer Krise.

.

Die ersten vier Auswanderungswellen (Alija) – zwischen 1882 und 1948 – bestanden fast ausschließlich aus russischen Juden, denen die Dorfgemeinschaft, das kollektive Wirtschaften und der Sozialismus gewissermaßen zur Zweiten Natur geworden war. Erst mit den darauffolgenden Alijas kamen auch Juden aus Westeuropa, Afrika, Asien und Angloamerika ins Land. Für den linken Westberliner Politologen Fritz Vilmar haben die Kibbuzim das Eindringen „kapitalistischer Wirtschaftsregeln“ vor allem den US-amerikanischen Kibbuz-Einwanderern zu verdanken. Verstärkt wurde deren Einfluß natürlich auch durch den „Zusammenbruch des Sozialismus“ sowie durch die schleichende Amerikanisierung aller israelischen Lebensbereiche, die die in Deutschland bei weitem übertrifft, zumal sie einhergeht mit einer weltweiten Renaissance der Religionen. In Israel lesen heute sogar die Ex-Stalinisten, -Trotzkisten, -Anarchisten und Rätekommunisten in den noch existierenden Kibbuzim und Altersheimen die Bibel wie ein Grundbuch (Kataster). Gibt es eine dümmere Bibel-Lektüre? Einer der Bewohner in der der illegalen jüdischen Siedlung Migron im Westjordanland, meint, in Nablus habe Gott Abraham versprochen, dass dieses Land seinen Nachkommen gehören werde. „Mein Vermieter ist also Gott,“ sagt er, „und von ihm ist mir noch keine Kündigung ins Haus geflattert.“ Das Land, rund 23.000 Quadratmeter, gehört eigentlich Hassan Sumarin aus dem Dorf Burka bei Ramallah, aber der Palästinenser hat 2004 alle Rechte an seinem Grundstück bei einem kalifornischen Notar der Firma Al-Wattan überschrieben, die es dann an die Siedler verpachtete. Der Notar bestreitet das, seine Unterschrift sei gefälscht, und der palästinensische Grundstücksbesitzer starb bereits 1961. Dass die Armee die Siedlung nicht räumt, sondern im Gegenteil beschützt liegt u.a. auch daran, dass „in vielen Kampfeinheiten überproportional viele Siedler und ihre Unterstützer vertreten sind,“ schreibt „Die Welt“ im August 2009.

.

Bis in die Achtzigerjahre war das Interesse an den israelischen Kibbuzim derart groß gewesen, dass sich hier alle möglichen linken Projekte so nannten: vom toskanischen Atemtherapiezentrum bis zur hippiesken „UFA-Fabrik“ in Westberlin. Nicht wenige Genossen baten gleich um Aufnahme in einen israelischen Kibbuz, so z.B. der Bremer Professor Gunnar Heinsohn, der 1974 im Sinai einen Kibbuz auf Basis einer Hummerzucht mit aufbauen wollte. Damals gingen die Kibbuz-Neugründungen meist aus schon schon bestehenden hervor. Als Ministerpräsident Begin den Sinai an Ägypten zurückzugeben beabsichtigte, verabschiedete er sich von seiner Emigrationsidee und veranstaltete stattdessen ein Seminar an der Universität über Kibbuzim, woraus 1982 ein Suhrkamp-Reader wurde. Aus seiner „Bestandsaufnahme einer alternativen Wirtschafts- und Lebensform“ wird noch immer gerne zitiert. Damals ebbte gerade der Strom von Freiwilligen aus aller Welt, die ihre Ferien arbeitend in einem Kibbuz verbrachten, langsam ab. In Westdeutschland begann die „Aktion Sühnezeichen“ 1961 mit der Entsendung von zumeist Jugendlichen nach Israel. Ab Mitte der Siebzigerjahre begannen die Linken, sich mit dem „Kibbuz-Modell“ zu beschäftigen – im Zusammenhang ihres zunehmenden Interesses an Landkommunen.

.

Bäuerinnen auf dem Feld

.

Ende 1981 fand in Tel Aviv ein „Kommunetreffen“ statt, organisiert und durchgeführt von einigen Kibbuzim. Aus der BRD reiste eine Landkommune aus der Nähe von Kassel und eine Gruppe aus der Frankfurter Arbeitslosenselbsthilfe Krebsmühle“ (ASH) an, sowie die Schriftstellerin Ulrike Kolb. Am Treffen nahmen außerdem noch einige Leute aus der kanadischen Landkommune „Twin Oaks“, vier Longo Mai-Kommunarden, die Mitglieder einer belgischen und einer französischen Kommune, ein Genosse aus Italien und einer aus dem dänischen „Freistaat Christiania“ sowie ein Mitglied einer neuseeländischen Landkommune teil. Und natürlich viele Kibbuzniks, die während der Tagung die Hauptreferate hielten.

.

Ein immer wiederkehrender Punkt der Auseinandersetzung war die Betonung der Wichtigkeit der ökologischen Betrachtungsweise seitens der ausländischen Gäste und der von ihnen kritisierte allzu lässige Umgang der Kibbuzim mit Pestiziden, Herbiziden, etc. so- wie Kunstdünger. Die Gäste kamen fast alle aus antistaatlichen Projekten, während sich die Kibbuzim bewußt als Keimzellen des israelischen Staates verstehen (so ähnlich wie hierzulande die Familie angesehen wird). Von den Kibbutzniks wurde immer wieder die Frage der Ökonomie angeschnitten. Dabei stießen insbesondere die Longo-Mai-Leute auf Kritik, die sich strikt weigerten, die finanziellen Quellen ihres 30 Millionen Mark-Projekts aufzudecken (es handelte sich dabei um Leute aus einem österreichischen Longo-Mai-Pionier- Holzfällerlager-Projekt, das dazumal von der ältesten Tochter des marxistischen Erkenntnistheoretikers Alfred Sohn-Rethel initiiert und geleitet worden war, sie hatte vorher lange in einem israelischen Kibbuz gelebt und gearbeitet.) Es kamen aber auch noch andere Probleme zur Sprache in Tel Aviv: Neue Beziehungen zwischen Männern und Frauen, die Kindererziehung und die Organisation der Arbeit, ferner das so genannte Generationsproblem (30 bis 50% der im Kibbuz Geborenen verlassen diesen irgendwann). Zu den erregtesten Debatten kam es in Tel Aviv auf dem Kommunetreffen, als der Genosse aus Christiania darüber berichtete, daß und wie sie dort mit Fixern, Kiffern, Punkern, Rumhängern, Dropouts, Pennern, etc. zusammenleben würden, zusammenleben müßten in gewisser Weise. Die meisten Kibbuzniks hatten für die Tolerierung derartiger „Laster“ wenig oder gar kein Verständnis. Es hat lange gedauert, bis sie in diesen Pionier- und Wehrsiedlungen überhaupt Künstler akzeptierten.

.

Ein von der Landarbeit freigestellter Künstler, der in einem Kibbuz bei Haifa lebt, und aus Mexiko stammt („dort war ich immer der Jude, hier bin ich für den Rest meines Lebens der Mexikaner“), meint, dass die Kibbuzniks zwar einen hart arbeitenden Künstler, wenn er mit Hammer und Meißel auf riesige Steine losgeht, durchaus anerkennen, aber wenn er zu leise arbeitet oder gar bloß nachdenkt, dann werden sie sofort mißtrauisch: ‚der faulenzt auf unsere Kosten‘. Der mexikanische Künstler baute sich einen alten Kibbuz-Hühnerstall als Atelier aus und arbeitet vorwiegend mit Lehm. Seine Objekte sind inzwischen international anerkannt, dadurch kommt Geld in die Kibbuzkasse, wie er Sabine Vogel und mir Ende 1987 in der Kibbuz-Kunstakademie Tel Hai, nahe der libanesischen Grenze erzählte. Dort fand zu der Zeit gerade ein internationales Kunstfestival statt. Mit uns „Feuilletonisten“ war die Auslandsredakteurin der „tageszeitung“ nach Israel gereist. Sie wollte nicht die Kibbuzkünstler, sondern einige palästinensische Politaktivisten interviewen. Während wir alle Gast-Privilegien des Staates genossen und in allen möglichen Kibbuzim übernachteten, wurde sie derart offensichtlich von der Staatssicherheit beschattet, dass sie ihre Reise schließlich abbrach. Wir setzten derweil unsere Kibbuz-Rundtour fort. Aus einem berichteten wir hernach:

.

Zunächst waren Maimon, Penny, Elidor, Neta, Shoshi, Uri und Yossi nur wegen ihrer flotten Ar- beitsweise aufgefallen. Die Land- wirtschaftsbrigade,die sich bald nur noch das ,,A-Team“ (- eine TV-Serie aus den USA, hier war damit jedoch das ,,A-vocado-Team“ gemeint) nannte, konnte einfach am schnellsten die Plantagen durchkämmen, die Fruchtreife am sichersten feststellen und am gründlichsten abernten. Obgleich die Arbeit mit Avocados nicht gerade zu den angenehmsten gehört, wollte keiner die Gelegenheit zur Versetzung in weniger anstrengende und allgemein beliebtere Tätigkeiten (wie Gartenpflege, Kinderhege, Verwaltung oder Tourismus z.B.), wahrnehmen. Suspekt wurde das den übrigen Kibbuzzim jedoch, als sie sich einer saisonal bedingten Aufgabenzuweisung unter fadenscheinigen Vorwänden verweigerten. Nun begann man auch das (im Grunde völlig normale) allabendliche Zusam- menglucken des A-Teams argwöhnisch zu beäugen. Ihr Geselligkeitstribut an die Gemeinschaft hatte sich seit Wochen auf den freitäglichen Besuch der Bunkerkneipe beschränkt (diese friedenszeitgemäße Umnutzung eines besonders verwinkelten Schutzraumes als Bar , war im Zuge des Kibbuz-„Contests ‚Unser Bunker soll schöner werden'“ 1986 eingerichtet worden). Aber selbst nach reichhaltigem Genuß des „Macabears“, einer nach dem Macabäer-Stamm benannten obergärigen Biersorte, war aus den Avocado-Professionals nichts herauszuquetschen, außer lapidaren Bekenntnisssen zum Plansoll und ziemlich verschwafelten Phrasen zur ,,Kreativität der Natur“ oder der ,,organischen Symbolstrukturierung“.

.

Hanina, die Frau von Yossi, reichte beim Wochenplenum eine Beschwerde ein: ihr Mann höre ihr überhaupt nicht mehr zu, er sei völlig vernagelt und vernachlässige auch die Kinder. Maimons Freundin Rena schloß sich Haninas Antrag auf Bewilligung getrennter Appartements an – „die spinnen doch irgenwas aus, ich mach das nicht länger mit“. Noch während das Mitgliedergremium über die Familien-Schlichtungsstrategien beriet, kam es auf unerwartete Weise zum Knall: Der Pilot der Pflanzenschutzmittel-Spritz-Truppe hatte bei einer unbotmäßigen Luftschleife eine für ihn verstörende Entdeckung gemacht. Der Produktivitätspragmatiker glaubte seinen Augen nicht zu trauen. Die Pflanzungen verliefen im Slalom, nein, im akkuratesten Zick-Zack, genauer gesagt im „Zick-zack à double zick-zack“. Aus der Überfliegerperspektive ergaben die minimalistisch angewinkelten Parallelen eine Textur, ein Fischgrätmuster, das je nach Anflugrichtung in ver- schiedenen Grünphasen chan- gierte. Je tiefer er die Plantage überflog, desto schneller schienen ihm die Farbflecken zu implodieren. Im letzten Moment riß er die Maschine nach oben. Die Abweichung vom linearen Prinzip der Anpflanzung konnte nicht weiter verborgen bleiben; schließlich wurden mühsam ein- geführte Traditionen in Zweifel gezogen; wiederholt fiel das Wort „Generationskonflikt“. Hatten die Pionierältesten nicht bereits in der Frage der Kinderaufzucht nachgeben müssen? Nicht allein, daß vor einem halben Jahr das Recht auf Privatkinder rehabilitiert worden war – und infolgedessen die gesamten Paarwohnungen einer baulichen Vergrößerung bedurften, die Kinderhäuser dafür zu Hobbywerkstätten umfunktioniert werden konnten, man mußte auch noch einer Renaissance der Heiraterei bei den eigenen Kindern tatenlos zusehen. Massenhaft drückten vor allem die jungen Frauen den Wunsch aus, ihre Blagen selbst aufzuziehen – ein Luxus, auf den die Erste Generation mit guten Gründen verzichtet hatte, ganz abgesehen von seiner damals materiell-existentiellen Undenkbarkeit. Separatistische ,,Stalinisten“ auf hoffnungslosem Posten stellten immer wieder die „Verkleinbürgerlichung des Kibbuzes“ an den Pranger. Gemäß der Kibbuzstatuten der Vereinigten Kibbuzbewegungen, § 66, aber ließ sich keine Ablehnungsgrundlage finden: „Der Kibbuz sorgt für alle materiellen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse, soweit dies in seiner Macht steht, wobei die wirtschaftliche Entwicklung nicht außer acht gelassen werden darf.“ Im Fall des A-Teams dachte man nach dem ersten Kulturschock an Sanktionen, statuierenswerte Exempel, bald an integrative Maßnahmen, um das unkontrollierte Phänomen der Regelstörung wieder auf die Reihe zu kriegen. Andererseits war vom leistungsorientierten Standpunkt eben nichts gegen die Parallelverschiebung in der Geometrie der Avocado-Kulturen einzuwenden. Schließlich vertraute man sich dem Urteil des ,,Mountainmans“ an, mit dessen unkonventionellen Vorschlägen man schon mehrere heikle Situationen gemeistert hatte.

.

Der in Johannesburg gebürtige David Fine, Kibbuznik der ersten Stunde in Mayan Barruch und ein mit Staatsaufträgen geadelter Bildhauer, attestierte dem A-Team künstlerische Talente. Und obgleich es den Genossen an Ehrfurcht vor und Ahnung von „Kunstwerken“ gebrach, wurden die befremdlichen Handlungen nunmehr ohne Einwendungen geduldet, wenn auch auf Widerruf. Die Jugendlichen des Videokreises bekamen sogar die Erlaubnis, in- mitten der Haupterntezeit eine Dokumentation zu drehen, die dann unter großem Applaus an Roshana, dem jüdischen Neu- jahrsfest, gezeigt wurde. Das pfif- fig gemachte A-Team-Video lief fast der eigentlichen Sensation in der feierlichen Jahreschronologie den Rang ab: dem „Chicken-Catcher“, einer mechanischen Hühncheneinfangvorrichtung.

.

In der Art eines „behutsamen Resozialisierungskonzeptes“ wurde das A-Team ehrenhalber mit der Umgestaltung des Befestigungs-Grünstreifens beauftragt. Mit der Toleranz, bald Anerkennung, solch zweckfreier Agrikultur-Ästhetizismen mußte man zunehmend den Anträgen einiger Individualisten auf Privilegien stattgeben. Ein Kibbuz mit ca. 700 Bewohnern/300 Mitgliedern leistet sich derzeit durchschnittlich den Luxus von zwei Vollkünstlern. David Fine setzte diese Freiräume mit jahrelanger Überzeugungsarbeit durch: Nach den ersten nationalen Erfolgen wurden ihm zunächst einer, dann zwei Wochentage zur Kunstausübung gewährt, in einem ungenutzten Lagerschuppen durfte er sich ein veritables Atelier einrichten: Nicht ganz unabhängig vom finanziellen Ertrag seiner Skulpturen, die dem Kibbuz zukommen, nahm das wohlwollende Interesse zu, obgleich einige der Altvordersten eindringlich vor Neoparasitismus warnten. Ein schlechtes Gewissen darüber, eine für den Kibbuzorganismus nicht notwendige Arbeit zu leisten, sei immer latent vorhanden – meinten fast alle der ambitionierten Teilzeitkünstler. Das stundenlange Im-Schatten-Sitzen und Vor-sich-hin-Grübeln, während die übrigen Kibbuzniks die verschiedensten Felder bestellen, stößt nicht auf allzu großes Verständnis. Aber in der Künstlerbrust hat das Fleißethos selbst seinen unbestechlichsten Zensor: Man will etwas von Bestand schaffen, und dafür arbeitet man gerne und schwer. Spitzfindige Belanglosigkeiten oder postmoderne Divertissements befremden das gesunde Kunstempfinden des Gemeinsinns denn doch: Zur Besinnlichkeit hat David Fine, der mittlerweile nur noch am Sabbath die Kühe melkt und versorgt, kaum mehr Zeit. Als Direktor der „Kibbuz Artist Association“ ist er Anlaufstelle für alle Künstler(-aspiranten), die er betreut, berät, beschwichtigt und in ihren Forderungen nach stufenweiser Freistellung und Materialien unterstützt. Zugleich ist er Knotenpunkt zu den wirtschaftlichen Interessen des Kollektivs, die er auf der Gegenseite vermitteln muß. Um dem Selbstbewußsein der Kibbuzkünstler Aus- und Nachdruck zu verschaffen, wurde 1980 das erste „Contemporary Art Meeting“ auf Initiative von Mrs. und Mr. Baumann veranstaltet – mit Geldern des Regional Council of Kibbuz Organisation und dem Verwaltungsapparat des Art Colleges in Tel Hai (Aussiedlerhof und Vorposteninstitut der Universität Haifa), an dem die diesjährigen Mitorganisatoren David Fine und Igaal Meron Künstunterricht geben. Das Kuratorium für das nunmehr dritte Art-Meeting war Flor Bex vom Antwerpener Museum angetragen worden, um regionalistische Cliquenwirtschaft zu unterbinden und dem Ereignis internationalen Rang zu geben. Und tatsächlich sprachen einige Israelis bereits von einer „Middle East Documenta“ – wobei ihr Urteilsvermögen jedoch durch starke Sonnen- und Sozialstrahlung euphemisiert war. Ein zum Abschluß-Symposium geladener Kritiker aus Jerusalem flammredete allerdings gegen das Hinterwäldlerische, mit dem hier die heile Natur zum Kunstthema gemacht würde: „Art has to deal with socialised and defined nature!“- was keiner der 32 beteiligten Künstler aus dem In- und Ausland ernstlich bestreiten wollte. Man hörte, der aufgekratzte Städter sei bloß als intellektueller Stimmungsmacher hier, quasi zur Verlängerung des Theater- und Performance-Begleitprogramms ins Diskursive. Der kommunikative Faktor „war das Wichtigste“ – darin sind sich die geschlauchten Organisatoren wie die „müden, aber glücklichen“ Künstler mit den rund 20.000 Besuchern in vier Tagen einig. Arthur Goldstein, Jerusalemer Architektursoziologe, der gerade aus Aspen kam, warf in die Abschlußdiskussion noch ein, daß es in Amerika mehr und mehr um die Auftrittsästhetik als um Sinnladung gehe.

.

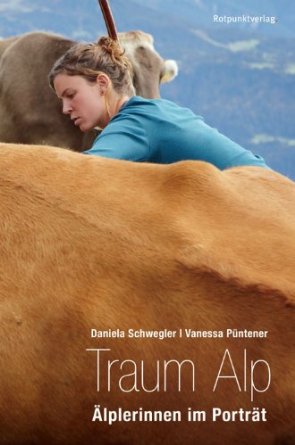

Ein Buch aus dem Schweizer Rotpunkt-Verlag über Frauen, die im Sommer auf der Alp arbeiten

.

Ein Buch auf Plattdeutsch vom holsteinischen Bio-Milchbauern.

.

Was geschah vor Ort? „Tel Hai liegt am Arsch der Welt, aber es ist sehr hübsch da“, sagten alle nach dem Weg befragten Taxifahrer in Tel Aviv. Man kann mit dem Linienbus in 3 1/2 Stunden nach Quirat Shimona fahren, die paar Kilometer von der Endstation trampt oder läuft man leicht. Hier gehört es sich noch, Anhalter mitzunehmen; die meisten sind Wehrpflichtige auf dem Weg von oder zu ihrer Einheit, die – „fröhlichste und jugendlichste Armee der Welt“ hitchhiked ihren Weg. (Das war unser Eindruck kurz vor der ersten Intifada)

.

Wir fahren den Jordan hoch zu seinem dreiarmigem Ursprung, sein breites, fruchtbares Tal entlang, durch die Ebene der seit 20 Jahren trockengelegten Hula-Sümpfe und des -Sees, an den computergesteuerten Fischproduktionsteichen vorbei, aus denen die schlachtreifen Fische mit Förderbändern rausgeholt werden. Die satte Agrikultur erinnert an mediterrane Gartengeometrien – Baumwolle, Orangen, Avocados. Nur an den Rändern träfe Mark Twains Beschreibung des gelobten Landes (von 1867) noch zu: „Palestine is desolate and unlovely. Even the olive and the cactus, those friends of a worthless soil had almost deserted the country.“ Mittlerweile streckt sich das Jordantal wie ein feist-fruchtiger Zeigefinger in die Kartografie: im Osten von den Golanhöhen begrenzt, im Norden bis zum Berg Hermon, der Burg Nimrod, dem alttestamentarischen,Anfang der Welt und mittelalterliche Kreuzritterbastion, im Osten zu den libanesisch beunruhigten Höhenzügen, im Süden, auf dem Weg zum offenen Meer, der See Genezareth, wo laut Auskunft einiger religiös gewordener Kibbuzniks aus dem dortigen Teddy-Kollek-Kibbuz das echte Paradies einst war. Am Fingernagel, kurz vor der Landesgrenze, liegt das Art College Tel Hai und ein zur künstlerischen Nutzung freigegebener, landwirtschaftlich unergiebiger Hügel des Kibbuz Kefar Giladi. Ein vom Ausstellungsgremium abgelehnter Künstler stellt sein Objekt aus drei Blechfahnen mit Eroberergestus am Straßenrand auf. Eine bleierne Präsenz und lächerlich einsame Inbesitznahme des ersehnten ,,Homelands“. 1907 als Außenposten und Pioniersiedlung angelegt, wurde Tel Hai – „hill of life“ – nach einer dubiosen Araberattacke 1920, bei der sechs Männer und zwei Frauen, darunter der Held Joseph Trumpeldor, den Tod fanden, zu einem Symbol des jüdischen Heimatkampfes.

.

Heute ist der ehemalige Gerichtshof zum Geschichtsmuseum aufbereitet und im Innenhof eine provisorische Bühne eingerichtet worden. Ein Tanztheater aus Belgien führte eine „lustig-melancholische“ Zweipersonen-Collage auf, bei der man sich befremdlich an Weill’sche Akkordrhetorik erinnert fühlte. Ein Intermezzo im Vergänglichen. Doch das Art-Meeting sollte über den kommunikativen Happeningcharakter hinaus durchaus auch bleibende Werte setzen. Den ausgewählten 18 israelischen Skulpteuren, davon acht aus einemKibbuz, sowie den eingeladenen Künstlern aus Belgien, Holland, USA und der BRD war die Bildung wetterfester Kunstwerke ans Herz gelegt worden. Bollwerke aus Kultur: „here we are“. Die artifizielle Form des Wehrdorfes greift auf die Urform der Landkultivierung zurück. „Es geht“, laut David Fine, „nicht um Natur, vielmehr um Kunst in einer kultivierten Landschaft“. Sie erscheint zunächst monumental, selbstherrlich, oftmals rücksichtslos hingeklotzt: granitene Brückenmetaphern (Bernie Fink), tönerne Tunnel (Hava Me- hutan) und symbolische Barrieren aus Gußbeton (Ilan Keter). Die karge, felsige, stachelige Landschaft wird zum Park mehr oder minder unbequemer Fragezeichen. Von romantischem Respekt vor der Natur kann nicht die Rede sein.

.

Am Hang, der den sportiven Kunstflaneur fordert, reihen sich die schwer entzifferbaren Embleme individueller Geschichten: Ein Grabmal verpaßter Zweisamkeit (Shoshi Taicher Yekutiel), eine eiserne Tonne im autistisch eingefahrenen Trudeln (Aharon Adani), eine stahlrohrne Umrißzeichnung eines imaginären Gebäudes (Shmu’el Pe’er), ein erdiger Turm ins Nichts (Salo Shaul), ein überdimensional-mythifizierter Stuhl von Shoshana Heimann („furniture plastic“) für den Lokalhelden Trumpeldor vor dem Alpenglühn des Golanhöhen-Panoramas. Die ursprünglich religiös („Du sollst Dir kein Bildnis machen…“) begründete Versagung gegenständlicher Kunst findet bei aller Abstraktion kaum zur Schlichtheit formaler Lösungen. Groß, pathetisch und einfach wie das Steintor aus Findlingen von David Fine sind die wenigsten Arbeiten. Der Impetus der Landeroberer, wie gebrochen auch immer, dominiert die Natur. In massiven, zur Pyramide aufgetürmten Betonquadern, die im Tarnfarbenanstrich mit ihrer tonnenschweren Präsenz mitten im Mischwald kokettiert, ironisierte der Franzose Patrick Raynaud die absurde Konstellation aus Kunst und Natur. Behutsamer und verspielter gingen die BRDler mit dem Auftrag um. Der waldschrätige Nils Udo verweigerte sich zum Ärgernis der Veranstalter gänzlich dem Ewigkeitsdiktat, indem er betont vergängliche Freiluft-Inszenierungen aus Grashalmen und wasserlöslich bemalten Steinchen arrangierte. Der Hannoveraner Tautologien- und Erst-Ideen-Manufakturist Timm Ulrichs installierte on top of the hill die heilige Schrift aus Marmor, zwischen dessen Zeilen wiederum die Natur selbst in Gestalt junger Olivenbäume zu Wort kommt. Am Anfang war das Zeilenmaß. Der Rheinländer Joachim Bandau schürfte vorsichtig und wie ein guter Zahnarzt alle potentiellen Schmerzorte kennend – in den fremden Felsboden hinein. „Die ungeheure Schwere der Luft“ ( Lenz) senkte sich in die Höhlungen. Mit eisernen Pflastern versiegelte und markierte er die Wunden. Der kommende Winterregen wird die minimalistischen Eisenkeile wieder überwuchern, von der Oberfläche verschwinden lassen.

.

Diese Spur des „contemporary art meetings“ wird verschluckt werden. Wie ein vergessenes Operationsbesteck im Körper wird der künstlerische Eingriff zum Problemfall, zur Sollbruchstelle der Erinnerungen, zum Knorpel in der Hirnrinde. Bandau, in seiner Mischung aus frohnatürlicher Bescheidenheit und künstlerischer Sensibilität jedenfalls war der unumstrittene Star von Tel Hai. Publikumsliebling aber war der Kunstschmied Uri Hofi, der sein Zeltlager für die Zeit des Festivals auf dem College-Freigelände aufgebaut hatte. Seine Kunst bestand in der öffentlichen Herstellung von Kunsthandwerkzeugen auf Esse und Amboß. Der gebürtige Russe gehörte auch noch zur Ersten Generation seines Kibbuz. Seine Pioniereinstellung zu den Dingen unterschied ihn von den meisten anderen Künstlern: bevor er Hämmer und Beile schmiedete, baute er sich aus Abfällen erst einmal Bett und Dusche und aus Coladosen Teetassen. Jeder seiner Handgriffe saß wuchtig und präzis, neben ihm wirkten die europäischen Schöngeister leicht deplaziert in der Landschaft. Die meisten ließen sich ihre Objekte von drusischen Handwerkern mit schweren Baumaschinen aufrichten. Die flämische Delegation umspielte zwei extreme Auffassungen von Land-Art. Paul Gees integrierte ein stilisiertes Blätterbündel aus Metall an einem sieben Meter langen, sanft geschwungenen Holzstengel in einen Eukalyptus- baum. Eine vorsichtige Synthese aus Kunst und Natur zur Preisung der letzteren. Kalkwerk lnt. Ludwig Vandervelde, installierte ein quadratisch eingezäuntes Terrain mit drei tonnenartigen Black-Boxes und zwei Rosensträuchern. „Show me the land you’ve wasted“. Bewußt wird der aggressive Eingriff in die Natur thematisiert, das Kunstobjekt ist Katalysator einer Begrifflichkeit der zerstörten Natur. Das in den Rosen verknospete Verlangen nach Harmonie erscheint nur noch als Zitat, uneinlösbar. Das ,,A-Team“ hat damit keine Probleme.

.

Julien Dpré: „Bäuerin“

.

2003 thematisierte ich noch einmal Kibbuz und Kunst – in einem Interview mit der Künstlerin Tal Sterngast. Sie wurde 1972 in der Nähe von Haifa, im Kibbuz Hasorea, geboren. Die Agrarkooperative wurde einst von Deutschen, die zur linken zionistischen Jugendbewegung gehörten, begründet, indem sie das Land Arabern abkauften. Die Großeltern mütterlicherseits kamen aus Berlin und hießen Stern, woraus dann im Hebräischen Kochavi wurde. Der Großvater väterlicherseits kam aus Polen und hieß Sterngast. Ihre Mutter war nicht gerade erfreut, als ihre Tochter den Nachnamen wieder rückübersetzte. 1981 gingen ihre Eltern in die Schweiz, um dort zu arbeiten, sie nahmen Tal mit. Als sie im Alter von 13 Jahren – zunächst allein – nach Hause zurückkehrte, war ihr dort alles fremd geworden: „Die Kibbuzbewegung befand sich in den Achtzigerjahren in einer Identitätskrise – auch ökonomisch: Wie geht es weiter? Es schien, dass man nach all den Kämpfen doch wieder beim Kleinbürgertum angekommen war. Ich ging aufs Kibbuzgymnasium, wo ich mich langweilte.“ Erst mit 16 Jahren entdeckte Tal Sterngast, dass in Israel auch Araber leben. Das war vor Beginn der ersten Intifada. Sie las damals die Bücher der so genannten neuen Historiker, die sich mit der Geschichte und der Gründung Israels sowie mit dem Palästinenserkonflikt befassten: „Die neuen Historiker haben mit ihrer Demythifizierung der Geschichte das ausgedrückt, was ich damals empfand. Wir hatten als Kinder eine sehr ideologische Ausbildung, es war ein bisschen wie eine DDR-Kindheit. Aber plötzlich wacht man auf – und sieht: Es gibt arabische Dörfer, die nicht einmal einen Namen haben – sie existierten gar nicht.“ Gleichzeitig stellte der wachsende Einfluss Amerikas Sterngast vor neue Probleme: „Meine Generation geriet direkt in diese Gesellschaftskrise Israels. Im Kibbuzdenken existierte das Individuum nicht.“ Den Kibbuzniks war nur noch die Struktur ihrer Ideologie geblieben, nicht mehr der lebendige Inhalt.

.

Am Ende waren es nur einige Gebote, an die sich Sterngast heute noch erinnert: „Du darfst nicht extravagant sein, nicht so klug – nicht herausragend …“ Während ihres Studium an der Kunsthochschule in Tel Aviv war es die befreundete Dichterin Effi Mischori, die Sterngasts erste Lesungen und Performances organisierte. Damals kamen gerade die postmodernen Theorien nach Israel, man las Foucault. Daneben beschäftigte sich Sterngast aber auch noch mit jüdischer Philosophie: „Die sozialistischen Zionisten hatten die religiösen Texte lange Zeit vernachlässigt. Aber jetzt, da man auch in einer Glaubenskrise steckte, besann man sich wieder auf die alten jüdischen Denker. Ich habe mich gefragt: Warum bin ich in Israel? Meine Mutter aber sagte: ,Wenn du weggehst, dann weiß ich – wir haben dich falsch erzogen.'“ 1991 musste Sterngast zum Militär. Sie kam zu einer „Educational Unit“, wo sie Ausbildungsprogramme entwickelte. Zusammen mit zwei anderen Frauen fuhr sie mit einem Van zu den Basen und stellte didaktische Programme zusammen, z. B. zum Thema: Was ist Demokratie? „In der israelischen Armee hat es stets auch soziale und demokratische Ziele gegeben, sie war mit der Zivilgesellschaft eng verknüpft – und an diesen Punkten kamen immer die Frauen ins Spiel“, erinnert sich Sterngast, die in Tel Aviv stationiert wurde. Nach dem Militär setzte sie 1994 ihr Kunststudium fort, wechselte aber dann zur Kunsthochschule nach Jerusalem. „Ich wurde dort immer introvertierter. Es gab kaum Kulturtreffpunkte in Jerusalem, und es wurde immer brutaler. Ich spreche nicht über Gewalt. Es wurde in psychologischer und auch finanzieller Hinsicht härter. Es war eigentlich keine Stadt mehr – eher ein Exil, sowohl für Juden wie für Araber. Ich jobbte neben dem Studium als Putzfrau.“ Für ihre Ausstellungen wählte sie inszenierte Fotos von Frauen in Landschaften. Die Frauen waren uniformiert, z. B. als Krankenschwestern.

.

Weil ihr der künstlerische Weg aber noch unklar war, immatrikulierte sich Sterngast 2001 an der Berliner UdK, in der Klasse von Heinz Emigholz. Dort stand ihr das nötige Film- und Videoequipment zur Verfügung, „und Emigholz unterstützt mich auch heute noch aus der Ferne“. Sie begann mit Dokumentarfilm zu arbeiten, weil dabei ihre Text- und Bildgeschichten allmählich zusammenfanden. Als erstes begleitete sie eine israelische Sängerin mit der Kamera durch Berlin: „Es ging dabei um unsere Beziehung, unsere Familien und über Fremdheit.“ Dann drehte sie eine Serie von Interviews, in denen ihr zehn deutsche Bekannte die Frage beantworteten: „Kannst du mir eine Geschichte erzählen, in der du dich noch immer schuldig fühlst? Und wenn du könntest, was würdest du heute zu dieser Person sagen?“ Als Sterngast neulich nach Israel zurückfuhr, merkte sie, dass sie gar kein Zuhause mehr dort hat. Ihre Eltern waren in Kanada und sie fand im Kibbuz nicht einmal mehr einen Platz, um ihr Gepäck abzustellen. Im Gegensatz zu ihrem in Israel lebenden Bruder hat sie nun das Gefühl, überall in der Emigration zu sein – und das bereits in der dritten Generation. „Durch meinen Umzug nach Deutschland hat sich jedoch dieses Gefühl der Fremdheit nach außen gestülpt: die fremde Sprache, die hier gesprochen wird, ist real. Aber die Situation als Emigrantin hier bedeutet auch, du machst was die ganze Zeit – auch wenn du nur die Verpackung von Waschpulver liest. Selbst auf eine Party zu gehen ist Mühe. Die Emigration – das ist ein Projekt!“ Man merkt diese Veränderung jedoch erst im Nachhinein. Als Sterngast vor einiger Zeit wieder mal in Israel war, schien es ihr, „als wäre die Luft dort dünner – ohne viel Widerstand“. Inzwischen ist sie in Berlin verheiratet und hat ein Kind. Derzeit arbeitet sie an einem Film über ihren Kibbuz „Hazorea“, eine deutsche Filmemacherin Ulrike Pfaff hat ebenfalls einen Film über diesen Kibbuz gedreht, der gerade in Berlin anlief. Ihr ging es darum, nachzuvollziehen, warum die jungen Kibbuzniks darauf drängen, von den Grundprinzipien abzurücken – und z.B. Leistungslöhne einzuführen. 2009 kam es darüber auf der Kibbuz-Vollversammlung zu einer Abstimmung, auf der dieses Ansinnen jedoch abgelehnt wurde – vorerst bleibt also in Hazorea alles beim Altern.

.

Georges Seurat: „Bauer mit Axt“

.

Der Schriftsteller Arthur Koestler besuchte in den Zwanzigerjahren als Zionist einige Kibbuzim, anschließend veröffentlichte er darüber eine Reihe von Artikel in einer Berliner Zeitung. Sein Biograph Christian Buckard schreibt: Ausgehend von Martin Buber, der die jüdische Identität biologisch definierte – und nicht nur theologisch, „war auch Koestler bald davon überzeugt, dass die Juden in den Jahrhunderten der Verfolgung, also unter dem Druck einer feindlichen Umwelt, zu einem Volk mit „entstellter Physiognomie und entstelltem Charakter“ geworden seien. Die Rückkehr seines Volks nach Eretz Israel, ins Land Israel, war für den jungen Studenten auch schon deswegen so notwendig, weil der Jude der Diaspora in seinen Augen objektiv auch gar nicht in der Lage war, die Kultur seines „Wirtsvolks“ zu verstehen und damit an der Schaffung der „fremden“ Kultur teilzunehmen. Nur die hebräische Renaissance würde die spezifisch jüdische Kultur wieder zum Blühen bringen, eine Kultur, die Theodor Herzl, Vladimir Jabotinsky und auch Koestler zufolge nur eine europäisch geprägte sein konnte. Die radikale Ablehnung der Diaspora in all ihren Äußerungsformen war ein Kernstück zionistischer Ideologie. Der „neue Jude“ sollte stolz und frei, militant und von muskulöser, gesunder Gestalt sein (die zionistischen Propaganda-Plakate der 20er, 30er und 40er Jahre legen gerade vom Ideal des „Muskeljuden“ anschaulich Zeugnis ab). Mit der Rückkehr zum Land sollte aus dem zionistischer Ideologie zufolge ängstlichen, neurotischen Juden der Diaspora, dem „parasitären“ Bewohner des Ghettos, ein lakonischer, tapferer hebräischer Bauer werden. In diesem Sinne schrieb Herzl in „Der Judenstaat“, dass „ein Geschlecht wunderbarer Juden aus der Erde wachsen wird. Die Makkabäer werden wieder auferstehen.“ Die Mitglieder der „Unitas“, die sich als „Elitetruppe“ der zionistischen Bewegung verstanden, arbeiteten tatkräftig an ihrer Selbsterziehung zum „neuen Juden“. Dies bedeutete nicht nur, dass sie sich ideologisch schulten, sie bewiesen auch bei ihren regelmäßigen Prügeleien mit antisemitischen Studenten, dass sie „neue“, wehrhafte Juden waren, „ein tapferes Heer für Judas Ehr“. Die Revolution im Leben des jüdischen Volks, die Wiedergeburt der Hebräer, konnte in großem Maßstab jedoch nur in Eretz Israel vor sich gehen.

.

Nur dort, zurück in der natürlichen Umwelt ihrer historischen Heimat würden die Juden gemäß zionistischer Ideologie ihre „Diaspora-Mentalität“ ablegen und wieder ein „normales“ und „gesundes“ Volk werden. Jene Juden, die sich tatsächlich dazu entschlossen hatten, „produktive Menschen und Mitarbeiter am Aufbau Eretz Israels“ zu werden – und sich darauf zum Teil bereits in ihren Herkunftsländern praktisch vorbereitet hatten, lernte Koestler nach seiner Ankunft in Palästina, im Mai 1926, kennen. In seinen Zeitungsartikeln, die er ab Herbst für den Ullstein-Nachrichtendienst und die Wiener „Neue Freie Presse“ schrieb, schilderte Koestler begeistert die „neuen Juden“ des Landes, die sich so sehr von den betenden „Ghetto-Juden“ an der „Klagemauer“ unterschieden. Begeistert beschreibt der junge Journalist die „jungen Arbeiter und Mädchen, die singend von der Arbeit kommen. Robuste Gestalten; braun leuchten Hälse und Arme aus den weißen Hemden. Sie sind es, die Palästina in den letzten Jahren ein ganz neues und spezifisches Gepräge verliehen haben und neuartig, ganz sonderbare Menschen sind sie selbst. […] Zahlreiche andwirtschaftliche Kolonien, im ganzen Lande zerstreut, sollen beweisen, dass auch die Juden produktiver, erdnaher Arbeit ebenso fähig sind wie andere Völker, wenn ihnen nur Gelegenheit dazu geboten wird. Es ist ein gigantischer Versuch, den Zeiger der Weltgeschichte um zwei Jahrtausende zurückzudrehen, und gigantische Arbeit leisten jene jungen Leute, Studenten, Bankbeamte, Mädchen aus gutem Hause, die Studium, Karriere und Familie in Europa verlassen haben, um in harter, oft aufreibender körperlicher Arbeit an dieser vielleicht romantischsten Episode der Weltgeschichte teilzunehmen; – sie sind es, die da draußen, wilde, lebensfrohe Lieder singend, lärmend durch die Straßen ziehen.“

.

In seinem 1946 veröffentlichten Buch „Diebe in der Nacht“ lässt Arthur Koestler „den Kibbutznik Joseph, den Helden des Buchs, über die Wandlung sinnieren, welche seine Gefährten seit ihrer Ansiedlung durchgemacht haben. Zwar seien die Einwanderer ihre innere Unruhe zu einem großen Teil losgeworden, doch sei „etwas Atavistisches“ in ihnen fortwährend in einem gespannten Alarmzustand. „Unser kollektives Unterbewusste muss mit den Gästen und Geistern von Legionären, Inquisitoren, Kreuzfahrern, Landsknechten und Kosaken bevölkert sein“, überlegt Joseph. Doch wenn sich die Erinnerungen an die Jahrhunderte auch in das kollektive Unbewusste des jüdischen Volks eingegraben haben, so ist Joseph doch davon überzeugt, dass die junge Generation sich von den Geistern der Vergangenheit befreit hat. Was verbindet ihn dann aber mit seinen Vorfahren? Der Wissenschaftler Koestler gestand sich Josephs Sicherheit nicht zu, sondern gab seiner Vermutung Ausdruck, dass es lediglich einen „kleinen, irgendwie hypothetischen ‚harten Kern‘ von jüdischen Eigenschaften im Sinne biologischer Vererbung gibt.“ Entscheidend war für Koestler, „dass der Einfluss der Umwelt stärker als jener der Gene ist.“

.

Etwas voreilig titelte die deutsch-israelische Gesellschaft e.V. 2003 auf ihrer Webpage: „Kibbuz – Das Ende“ – und wagte einen „stolzen Rückblick und einen nüchternen Ausblick: Der Kibbuz ist ans Ende seines Weges gelangt. Diese Entwicklung ist nüchtern und realistisch zu betrachten, ohne Empfindungen von Versagen oder Tragik. Mit Stolz können wir auf unsere Vergangenheit blicken, aber unser Heute und unser Morgen sollten wir ganz nüchtern prüfen Die Gründerväter des Kibbuzes hissten zwei Banner: Die Flagge der zionistischen Pioniere zur Besiedelung und Aufbau des Landes und das Banner sozialer Gerechtigkeit, Kooperation und Gleichheit. Es war einer jener wunderbaren Augenblicke, die sich im Verlauf der Geschichte ganz selten ereignen, wenn das Sehnen der Einzelnen mit nationalen Bestrebungen und Idealen verschmilzt und sie füllt mit universellen gesellschaftlichem Inhalt. Die Kibbuzgründer haben die wichtigen Prozesse, die ihre Generation durchlebte, klug gewürdigt, sie nahmen Anteil an ihnen und vollendeten sich selbst in deren Verwirklichung. Zweierlei kann mit den Träumen der Menschen geschehen. Entweder werden sie wahr oder sie werden zerschmettert. Beides ist mit dem Kibbuztraum passiert. Der Aufbau dieses Landes innerhalb bestimmter Grenzen hat sich erfüllt. Doch der Traum, die Natur des Menschen zu verändern, wurde zerstört, wohl weil dies von vornherein nicht realistisch war. Nach der Gründung des Staates wurde sein Grenzverlauf festgelegt. So wurde die Bedeutung der Siedlungen als der Faktor, der Land und Grenzen bestimmt und garantiert, nach und nach immer geringer. Heute ist Besiedlung das private Lehen der West Bank-Siedler. Der zerschmetterte Traum bleibt Teil der Werte, auf denen der Kibbuz errichtet wurde und wie sie im Ehrenmal der Kibbuzbewegung nahe Degania mit knappen Worten in Stein gemeißelt sind: ‚Das Band von Brüderlichkeit, Zusammenarbeit und Gleichheit – In Arbeit, Besitz und Leben‘.“

.

„Das Kollektiv ist eine schlechte Mutter“, so resümierte die Rezensentin des israelischen Film „Sweet Mud“ Mitte 2008 in der Süddeutschen Zeitung ihre Sicht auf den Kibbuz, so wie er in diesem Film des ehemaligen Kibbuzniks Dror Shaul dargestellt wir „Shaul findet drastische Bilder für die Machtstrukturen im Kibbuz, wo das Prinzip der Gleichheit beschworen wird, es am Ende aber doch wieder darum geht, welcher Rüde welches Weibchen bespringen darf. Das ist – konsequent ohne Privateigentum – Dominanzverhalten, reduziert auf seine biologischen Ursprünge“. Was um Himmels Willen will uns die SZ-Rezensentin damit sagen – im Zusammenhang dieser filmischen Abrechnung mit dem Kibbuz? Dass erst das Privateigentum uns aus der Ersten Natur befreit – und seine Aufhebung uns auf diese frühe Stufe (der Urhorde) zurückfallen läßt? Auch an der israelischen Armee wird kein gutes Haar gelassen – wenn man Michal Zamirs Erlebnisbericht „Das Mädchenschiff“ glauben kann, dann geht es auch dort – jedenfalls in der Etappe – primär darum, „welcher Rüde welches Weibchen bespringen darf“. Erwähnt sei hier ferner die Kunstausstellung „Gemeinschaftsübernachtung – Gruppe und Kibbuz im kollektiven israelischen Bewusstsein“ im neuen Helena-Rubinstein-Pavillon des Tel Aviv Museums. Die NZZ berichtete: „Nostalgische Erinnerungen an die sozialistischen Gemeinschaftssiedlungen, die über Jahrzehnte das Image Israels in Europa beeinflussten und jedes Jahr Hunderte Freiwilliger anzogen, werden durch die Präsentation jedoch kaum geweckt. Stattdessen wird der Besucher mit den Traumata von Künstlern konfrontiert, die im Kibbuz aufwuchsen und ihre ersten Lebensjahre im kollektiven ‚Kinderhaus‘ verbrachten. Dutzende Handtücher vor der Gemeinschaftsdusche, dicht gereihte Teller auf einem langen Tisch im Speisesaal, zehn Mädchen, die – vernetzt durch ein rot gestrichenes Metallrohr – über Springseile hüpfen, erwecken beklemmende Gefühle. Ihren Titel gab der Ausstellung eine fünf Meter lange Skulptur von Ziv Ben-Dov – sechs liegende Menschen, die derart miteinander verwoben sind, dass die Füsse einer Person auf der Brust der nächsten ruhen und alle sechs einen einzigen Körper bilden. Mit ihrer Hauptaussage, die Kibbuzmitglieder seien nicht zu wahrer Kollektivität, sondern zu einer grauen Masse bar jeder Individualität sozialisiert worden, entspricht die Ausstellung durchaus dem Zeitgeist.“

.

Eine Zeitung, die immer mal wieder gerne über Kibbuzim berichtet, ist „Der Rabe Ralf“ der Grünen Liga Berlin. Zuletzt in der August-September-Ausgabe 2008 über die „Öko-Landwirtschaft im Kibbuz Kturah in der Negevwüste“. Zuvor hatte die „Umweltzeitung“ einen Text von Meinhard Creydt aus der Zeitschrift „Streifzüge“ vom November 2005 übernommen, in dem der Autor am Schluß seines Textes auch auf die Kibbuzkrise zu sprechen kam: Manche sprechen von einem „Niedergang der Kibbuzim“ (Kapeliuk 1995). Die Zahlen sind nicht eindeutig: Die Kibbuz-Bevölkerung hat sich zwischen 1992 und 1998 um 14.000 bzw. 11 % verringert. Von 1998 – 1999 stieg sie um 2300 Personen (Feingold-Studnik 2002, 46).

.

Busch-Lüty (1989, 124f.) berichtet von einer „durchschnittlichen Abwanderungsquote von 40 bis 50 % junger Kibbuzniks in den letzten Jahren“ und von einer durchschnittlichen Zuwanderung in den 70er Jahren von 1000 neuen Kibbuzmitgliedern aus der israelischen Gesellschaft. In den 80er Jahren habe es durchschnittlich jährlich 2000 – 3000 Neueintritte gegeben bei einem Verbleib in den Kibbuzim von 60 – 70%. Über die Höhe der Einkommen in den Kibbuzim gibt es unterschiedliche Angaben. Die Differenz resultiert möglicherweise aus den verschiedenen zugrundegelegten Zeitpunkten. Heinsohn spricht davon, die Einkommen im Kibbuz lägen „im oberen Sechstel der übrigen israelischen Einkommenspyramide“ (1982a, 344). Feingold-Studnik hält demgegenüber fest, „der Durchschnittslohn eines Kibbuznik im Industriesektor betrug 1999 rund 76.400 Schekel und liegt damit weit unter dem eines Beschäftigten im restlichen Israel, der durchschnittlich 89.700 Schekel erhielt. 1999 arbeiteten 72.400 Personen in den Kibbuzim, das entspricht zwei Dritteln von deren Gesamtbevölkerung; das verbleibende Drittel setzt sich aus Kindern, Soldaten und älteren Leuten zusammen“ (2002, 49). Die Arbeitszeit in den Kibbuzim ist länger als die in der israelischen Gesellschaft: 6-Tage-Woche mit jeweils 8 Stunden plus „verschiedene zusätzliche Pflichten laut Dienstplan (beim Abendessen, im Kinderhaus, Viehversorgung am Sabbath und an Feiertagen und überdies Wachdienst), die durch die kollektive Lebensweise begründet sind“ (Rosner 1982,128). Allerdings befreien die Kollektiveinrichtungen die Kibbuzmitglieder von Hausarbeit und den materiellen Aspekten der Kinderbetreuung. Es „ist die Eltern-Kind-Beziehung von Nützlichkeitsaspekten fast frei. Die Eltern müssen weder Essen zubereiten für die Kinder, noch sie waschen oder für andere Bedürfnisse sorgen. … Die Eltern können diese Dinge erledigen, soweit sie es wünschen“ (Rosner 1982, 129f.)…Auch wenn in Bezug auf Gleichheit und Hierarchie in den Kibbuzim Aufweichungserscheinungen zu beobachten sind, so schließt dieser (selbst empirisch genauer zu befragende) Befund nicht die Interpretation aus, derzufolge das Projekt Kibbuz immerhin jahrzehntelang den Beweis für nützliche und vergleichsweise human gestaltete Arbeit unter der Voraussetzung von Gemeinschaftsbesitz und -leben sowie Ämter- und Arbeitsrotation erfolgreich ‚erbracht‘ hat. Die Kibbuzim sind ein Gegenbeispiel zum Dogma, nur durch materielle Stimuli, Konkurrenz und wirtschaftliche Ungleichheit sei Leistung und Effizienz möglich. Und dieses praktische Beispiel zählt um so stärker, als es unter gesamtgesellschaftlichen Bedingungen erbracht wurde, die von den Maßgaben des Kibbuzim abweichen bzw. ihnen entgegenstehen.“

.

Auf der genossenschaftswissenschaftlichen Tagung in Köln im Oktober 2008 referierte u.a. auch ein israelischer Wissenschaftler, der sich auf genossenschaftliche Betriebswirtschaft spezialisiert. Er hatte zunächst in Israel an einem Kibbuz-Forschungsinstitut studiert. Dieses wurde und wird jedoch immer mehr abgewickelt bzw. umpositioniert. Er ging daraufhin an die Agrarfakultät der TU München nach Weihenstephan. Hier hatte der Rektor der TU ebenfalls die genossenschaftswissenschaftliche Forschung in den Jahren nach der Wende immer mehr zurückgeschraubt. Mit dem wieder gestiegenen Interesse an Genossenschaften, Wir-eGs, Kollektivbetrieben etc. wurde jedoch auch das diesbezügliche Forschungsinstitut in Weihenstephan jetzt wieder reattraktiviert bzw. ausgebaut. Der israelische Wissenschaftler arbeitet derzeit an seiner Doktorarbeit in Gießen, wo es ebenfalls eine agrarwissenschaftliche Forschung und dabei auch einen genossenschaftswissenschaftlichen Bereich gibt. Über die anhaltende israelische „Kibbuz-Krise“ meinte er bloß lapidar: „Das Land hat sich für Hightech-Entwicklung und -Produktion entschieden und verabschiedet sich deswegen langsam aber sicher von der Landwirtschaft“. In der Vergangenheit hat es auch immer wieder Kibbuzim gegeben, die neben ihrer Landwirtschaft industrielle Vorstöße in den High-Tech-Bereich wagten. Da sie sich jedoch nun vielerorts auch als Lebensform auflösen, ist nicht mehr damit zu rechnen, dass sie auch in diesem Bereich Vorreiter sein werden. Es kann im Gegenteil sogar sein, dass wir es irgendwann bei den Kibbuzim – ähnlich wie bei der DDR – mit einem abgeschlossenen Forschungsgebiet zu tun bekommen.

.

Darauf deutete auch schon eine Ausstellung der israelischen Künstlerin Sigalit Landau in den Berliner Kunst-Werken „The Dining Hall“ hin. Die taz schrieb Ende 2007: „Der Speisesaal als der zentrale Lebensraum jedes Kibbuz ist der räumliche Ausdruck der Idee von Gemeinschaft, Gleichheit und des Für- und Miteinanders, das die PionierInnen der Kibbuzbewegung verband. In ihm manifestierte sich das ersehnte Ende von Vereinzelung in der Diaspora, wurde die gemeinsamen Belange einer gemeinsamen Zukunft verhandelt. Die Mahlzeiten und der Gang danach zum Geschirrband rhythmisierten den Tag aller. Gabeln wurden zu Gabeln, Messer zu Messern, Teller zu Tellern gelegt, die gemächlich durch die Waschstraße bewegt wurden, mit dem immer gleichen tröstlichen Geräusch. Kontrapunkt zum Stimmengewirr im Speisesaal. Diese Geschichte erzählt Landaus Installation, ein Geschirrband aus einer der verwaisten Küchen der Kibbuzim. An deren Stelle die Reprivatisierung des Lebens trat, vor allem für die Frauen. Die Utopie der Intimität hat sich an die Stelle des kollektiven Wissens der Frauen gesetzt, das, in den Augen Sigalit Landaus, die Kraft gewesen war, die die Kibbuz-Bewegung stark gemacht hat. Mit der Regierungsübernahme durch den Likudblock wurde die staatliche Unterstützung der Kibbuzim drastisch reduziert und in die Landnahme für die Siedlungsbewegung gesteckt, was das Ende der Idee des Teilens bedeutete. Rund 30 von 150 Kibbuzim überlebten, einige wenige ökonomisch erfolgreich. ‚Die Kämpfer aus dem Ghetto, die Überlebenden von Warschau verwandelten sich in Aktionäre des Nahrungsmittelmarkts‘, bemerkt Sigalit Landau lakonisch. Vorbei die Hoffnung auf einen sozialistischen Aufbau des Landes, auf unhierarchische Geschlechterverhältnisse und friedliche Koexistenz. Verblasst die Idee der Lebensreformbewegung, das Projekt Israel gemeinschaftlich zu entwerfen und zu tragen. Die Klangskulptur ‚The Dining Hall‘ singt ihre Weise klagend und leise durch das Tal.“

.

Ché gibt Sartre Feuer für kubanische Zigarre, de Beauvoir sitzt lächelnd daneben

.

Castro gibt Maradona Feuer

.

Ché tanzt Polonaise mit kleinen Vietnamesinnen – alles lacht, lächelt mindestens

.

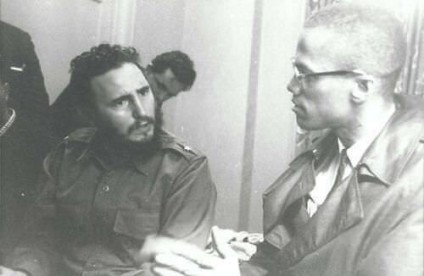

Castro diskutiert mit Malcolm X

.

2012 erfuhr man, dass die „Nichtkommerzielle Landwirtschaft“ (NKL) das Kollektiv auf dem Gut „Lokomotive Karlshof“ aufgegeben hatte – es war aber auch ein anspruchsvolles Konzept. Die Immobilie fiel danach wieder an eine Stiftung zurück. Gabriele Goettle schrieb 2010 über das „Projekt“ in der taz: „Die Mitglieder des Karlshofs sind keine Eigentümer. Er wurde ihnen zur Verfügung gestellt, von der Projektwerkstatt auf Gegenseitigkeit (PAG), einem Netzwerk von Gemeinschaftsprojekten und einzelnen Leuten in Berlin und Brandenburg, das, in Kooperation und mithilfe einer Stiftung, Liegenschaften kauft und leihweise an geeignete Projekte vergibt. Der Karlshof ist eines dieser Projekte. Den Sinn dieser außergewöhnlichen Versuchsanordnung hat ein Mitglied der Gruppe „Lokomotive Karlshof“ treffend so formuliert: „Die Perspektive kann nicht sein, individuell die Schafe ins Trockene zu bringen, sondern auf kollektive Autonomie ausgerichtete Strukturen zu entwerfen, um sich gegenseitig zu unterstützen.“ In Zeiten sich verschärfender gesellschaftlicher Verhältnisse erregt das Experiment die Fantasie. Der Karlshof liegt 90 Kilometer nördlich von Berlin, dreieinhalb Kilometer von der Stadt Templin entfernt. Es gibt eine einsame Bushaltestelle an der ehemaligen LPG. Weite Ebenen, abgeerntete steinige Felder, an den Rändern in der Ferne Wald und Buschwerk. Es sieht sehr nach Tristesse aus. Ein langer Sandweg, gesäumt von Peitschenlampen, führt an desolaten, grauen Stallungen und Wirtschaftsgebäuden vorbei zum Hof. Vor einem schmucklosen zweistöckigen Wohngebäude mit Satteldach, das unverkennbar aus LPG-Zeiten stammt, endet der Weg in einer ausgefahrenen Schleife. Der 50-ha-Hof umfasst Äcker, Weideland, etwas Wald, Obst- und Gemüsegärten sowie die Wohn- und Wirtschaftsgebäude. Auf den weiträumigen Feldern werden Kartoffeln und diverse Getreidesorten biologisch angebaut. Wir besichtigen ein abgeerntetes Feld, auf dem noch einige kleine Kartoffeln liegen, und ein benachbartes, schütteres Sonnenblumenfeld, das demnächst abgeerntet werden soll zur Ölgewinnung.“ 2012 zerfiel das Kollektiv derart rasch, dass nicht einmal mehr die Kartoffelfelder abgeerntet wurden, auch das erledigte dann die Stiftung, die daraufhin neue Nutzer für den Karlshof suchte. Imma Harms, Mitbegründerin der Agrar-Stiftung, ebenso wie zuvor der taz, veröffentlichte ein Buch über ihre bisherigen Projekterfahrungen in Ostbrandenburg – Richtung Oderbruch: „Dünne Haut und dickes Fell: Geschichten vom Land“. Sie erschienen in dem 2011 gegründeten „Aufland Verlag“ des Eberswalder „Büros für Landschaftskommunikation“ der Kulturwissenschaftler Kenneth Anders und Lars Fischer. Inzwischen haben sie noch weitere Dorfstudien veröffentlicht, auf ihrer Internetseite heißt es dazu: „Der Aufland Verlag versucht, durch die Kooperation mit anderen Autoren und mit ihren Lesern einen Gesprächszusammenhang über die Landschaftsentwicklung zu fördern und zu stiften. Einige Vorhaben werden deshalb von der Akademie für Landschaftskommunikation e.V. unterstützt.“ Hervorgehoben seien hier noch die Berichte von Catrin Schmidt, die verschiedene „Landschaften im Wandel“ studierte – in Ostafrika, Australien und Polynesien: „Eine Fliege macht Landschaft“ heißt ihr Buch. Die Autorin ist Direktorin des Instituts für Landschaftsarchitektur der TU Dresden.

.

Zwei lachende Mongolenkinder

.

Im Aufblühen begriffene Agrarkollektive konnte man zur selben Zeit in der äußersten Mongolei bewundern – d.h. in der Wüste Gobi:

.

…Als wir frühmorgens in der Provinzhauptstadt des Aimags Südgobi Dalanzadgad landen, ist der erste Eindruck von der Wüste ein großer Mangel an Gewohntem: Alles ist selten. Pflanzen, Tiere, Menschen, Wasser. Nur Sand und Stein, Felsen und Geröll gibt es im Überfluß. Selbst die „Stadt“ ist leer – an Gebäuden und Verkehr. Wir fahren mit Jeeps quer durch die Gobi und den Nationalpark nach Norden – in die Provinz Bayankhongor, von dort – im Aimag-Center Bogd Soum – fliegen wir wieder ab. Um das Ergebnis schon mal vorweg zu nehmen: Die Wüste ist doch voll – so sehr, dass man noch Monate davon zehren kann. Wir haben dort z.B. mit mehr Mongolen – Viehzüchter die meisten – gesprochen als in der Großstadt Ulan Bataar. Was die eigentliche Wüste betrifft: Es gab Routen, die uns durch drei oder mehr völlig verschiedene Landschaften führten. Es gab alles. Man kann dort leben! Wir verstanden sogar den Pariser Pessimisten Cioran, der meinte, in der Mongolei – wo Swifts ‚Yahoo‘ noch nicht triumphiert habe und es mehr Pferde als Menschen gäbe, müsse es eine Lust sein zu leben. In der Gobi gibt es allerdings mehr Kamele als Pferde. An mehreren Sehenswürdigkeiten warteten Reitkamele auf uns. Namentlich am Gletscher der Geierschlucht „Yoliin Am“, an der Dinosaurierfundstätte „Flaming Cliffs“, an den „Singenden Dünen“, die sich 180 Kilometer erstrecken, und am Felsenmassiv Bichigt Khad, wo es 12.000 Jahre alte Jäger-Petroglyphen zu besichtigen galt. In der Gobi regnet es sehr wenig, unter 100 Millimeter im Jahr, deswegen waren die Felszeichnungen obwohl ungeschützt noch gut erhalten.

.

Die extrem trockene Luft frührt vor allem dazu, dass die Gräser und Kräuter am Halm verdorren: „So bleibt die spärliche Vegetation erhalten, unterliegt keiner Zersetzung, und ist entscheidend für den Weidegang der Haustiere,“ schreibt der Biologe Michael Unruh. Die Vegetationsdichte regelt sich über das Wurzelsystem, das oberirdisch zu „dijunktem und mosaikartigem“ Bewuchs führt: Die Gobi hat „mit 5-25 Individuen pro Quadratmeter die geringste Tierarten- und Individuendichte aller Wüsten der Welt“.

.

Dennoch schwirrte mir der Kopf. Nur gut, dass ich keinen Fotoapparat mitgenommen hatte. Die übrigen Mitglieder unserer Journalistenreisegruppe entdeckten täglich mehr Knipsenswertes – und schienen bald nur noch nach lohnenden Motiven Ausschau zu halten. Ich tappte dafür in eine andere „Touristenfalle“. Den Tip dazu gab mir der Kollege vom Tagesspiegel: Er zeigte mir seine gesammelten Steine. Und prompt lief ich nur noch gebückt herum – und suchte Steine. Steine gab es genug – so genanntes „Wüstenpflaster“ bis an den Horizont. An den Sehenswürdigkeiten werden die schönsten Steine von Nomadenkindern verkauft. In ihren Jugendclubs werden sie in Vitrinen ausgestellt und bestimmt. In einem Mädchenclub, der ein GTZ-finanziertes „Öko-Haus“ in der Kreisstadt Bayn Bag nutzt, schrieb ich mir einige der englischen Steinnamen ab: Galemte, Silurian Crinoid, Amazonite, Cheolite, Quartz, Graphite, Granit. Am Ende führte ich gleich kiloweise Gobisteine aus. Zwischen den Steinen huschten Eidechsen und krabbelten Käfer. In der Luft sah man gelegentlich Raubvögel. Im Touristencamp „3 Camel Lodge“ hatte der Besitzer beim Bau des Versorgungsgebäudes extra Nistplätze unterm Dach geschaffen, die auch sofort von Spatzen, Schwalben und Finken angenommen wurden.

.

Unsere von den Jeeps aufgewirbelten Staubwolken schreckten einige Gazellenherden hoch. Die Haustiere – Kamele, Rinder, Pferde und Ziegen blickten dagegen höchstens auf, die Schafe nicht einmal das. Stellenweise konnten wir uns kaum vorstellen, wo diese Herden ihre Nahrung hernahmen. Viele einst von den Sowjets erbaute Brunnen waren zerstört oder verfallen, weil nicht mehr tief genug; einige Seen waren ausgetrocknet – und ganze Saxaul-Wälder abgefressen. Diese in großem Abstand voneinander wachsenden Sträucher, die immer wieder aus dem Sand, den der Wind um sie anhäufelt, herauswachsen, werden von den Viehzüchtern auch zum Heizen verwendet. Die Arbeit der GTZ besteht u.a. darin, sie zu überreden, statt des Saxaulholzes Briketts aus Viehdung zu verwenden. Ihnen wurden dafür spezielle Öfen für die Jurten zur Verfügung gestellt, die von den Schmieden heute nachgebaut werden.

.

Während unsere mitteleuropäische Landwirtschaft inzwischen so weit industrialisiert ist, das sie in einen schroffen Gegensatz zum Naturschutz geriet, scheint die nomadische Kultur noch immer eng mit ihrer Umwelt verbunden zu sein, deswegen mußten die Viehzüchterfamilien nicht lange agitiert werden: Sie stehen inzwischen selbst an vorderster Front des Naturschutzes im Nationalpark Gurvansaikhan, der 5,4 Millionen Hektar umfaßt. Seine Verwaltung besteht aber nur aus 18 „Rangers“ und 7 „Managern“.

.

Nach der „demokratischen Revolution“ 1989 wurden alle Kolchosen im Land aufgelöst und jeder Mongole bekam 100 Stück Vieh – egal, ob er als Friseur, Fahrer oder Buchhalter gearbeitet hatte. Viele dieser „Ich-AGs“ gaben bald auf – besonders nach den zwei harten Wintern 1999 und 2000, da Millionen Tiere verhungerten. Die übriggebliebenen Viehzüchter wurden von der GTZ motiviert, sich zu Kollektiven – „Communities“ – zusammen zu schließen. Wenn von der GTZ hier die Rede ist, sind damit deutsche und mongolische Förster, Dolmetscher, Biologen und Geographen gemeint – hauptsächlich Frauen. Und bei den Nomaden sind es sogar fast auschließlich die Frauen gewesen, die Schulungen in ressourcenschonender Weidewirtschaft besuchten und die (geringen) finanziellen Hilfen in Anspruch nahmen, um z.B. holländische Spinnräder oder Milchverarbeitungsgeräte anzuschaffen. Über 80 Viehzüchter-Kooperativen gibt es inzwischen in der Südgobi – mit einer eigenen Zeitung, den „Community News“, die von der GTZ in Ulan Bator gedruckt wird. Einige Communities haben sich Gästejurten angeschafft, um auch noch vom Gobi-Tourismus zu profitieren. Leider mußten wir jeden Abend auf professionelle Jurten-Camps ausweichen, weil alle Viehzüchter-Quartiere belegt waren.

.

Nebenbeibemerkt sind diese mobilen Rundzelte aus Filz weitaus komfortabler als die Hoters in den Kreisstädten und Provinzhauptstädten, die oft nur aus wenig mehr als den notwendigen Verwaltungseinrichtungen bestehen. Der Hamburger Ex-Maoist Kai Ehlers veröffentlichte kürzlich ein ganzes Lobbuch über die mongolische Jurte. Ich brauchte zwei Mongoleireisen, um das zu kapieren, kann aber jetzt schon dem Konstanzer Drogisten Fritz Mühlenweg zustimmen, der in den Dreißigerjahren mehrmals mit Kamelen von China aus in die Gobi aufbrach: „Drei Mal habe ich die Mongolei bereist und jedes Mal war es schöner.“

.

Mühlenbeck schrieb u.a. ein Porträt des Nomaden Dampignak, der sich zum Herrn der Südgobi aufschwang – und die russischen Okkupanten ebenso bekämpfte wie die chinesischen. Er wurde schließlich von den Russen gefangen genommen und in Sibirien inhaftiert. Die Revolution befreite ihn: Kein geringerer als der Schweijk-Autor Jaroslaw Hasek, der als Kommissar der Roten Armee in Irkutsk für die Gefangenen zuständig war und dort u.a. eine mongolische Zeitung herausgab, entließ Dampignak in die Heimat, wo er erneut in der Südgobi den Freiheitskampf aufnahm – vor allem gegen die Kosaken des Weißen Barons Ungern von Sternberg, der zuvor die Chinesen vertrieben und Ulan Bataar erobert hatte. Die Truppen des Barons wurden 1921 von dem Aufstandsführer Sukhbaatar mit Hilfe der Roten Armee besiegt und vernichtet. Wenig später ließ Sukhbaatar auch Dampianak umbringen, der sich mit seinen Leuten in einer Festung in der Gobi zurückgezogen hatte. Neuerdings hat die Mongolistin Veronica Veit Näheres über das Leben und Sterben dieses letzten Wüstenfürsten in den „Serta Tibeto-Mongolica“ veröffentlicht. Mühlenbeck schrieb über Dampignak – als einen noch lebenden: „Silber und Gold achtet er gering wie den Stein am Wege, das ist seine Sicherheit. Er spricht lieber mit Pferden und Hunden als mit Menschen, das ist seine Traurigkeit.“

.

Die heutigen Viehzüchter und auch die mongolischen Mitarbeiter der GTZ, die z.T. aus der Gobi stammen, wußten zwar nicht mehr, wo sich Dampignaks Festung befand, aber sie erzählten sich noch immer Geschichten über ihn – sein Name war allen geläufig. Noch mehr Geschichten bekamen wir über den Gobi-Bär zu hören – ohne ihn gesehen zu haben. Überhaupt ist die nomadische Kultur wesentlich oral. Alles Eigentum muß sich bei ihnen selber tragen. Da ist Schriftliches eher hinderlich. Deswegen, so versicherte mir eine Frauengruppe, sei das Handy ein wahrer Segen für das Land, während das Internet die Mongolen eher kalt lasse. Früher war es für jeden Viehzüchter Pflicht, ein Radio zu besitzen, und zu Hochzeiten schenkte man gerne Zeitungs-Abonnements. Heute steht an fast jeder Jurte ein kleines chinesisches Solarpanel, mit dem u.a. ein Fernseher betrieben wird.

.

Die Viehzüchter-Communities in der Gobi benutzen teilweise schon für ihre Umzüge Jeeps bzw. Motorräder mit Anhänger. „Die nomadische Wirtschaftsweise ist eine ökologische Notwendigkeit,“ erklärte uns der GTZ-Projektleiter, „d.h. sie sollen ziehen und nicht auf der Stelle treten, um Überweidung zu vermeiden.“ Wo das noch nicht in ausreichendem Maß geschieht, sprechen Mongolenforscher wie der FU-Professor Janzen von „Neuen Nomaden“ – so wie anderswo von „Neuen Russen“ oder „Neuen Tschechen“ die Rede ist – seit 1990. Das häufigste neue Delikt ist seitdem der Viehdiebstahl, erfahren wir von einem Juristen in Dalanzadgad. Hinzu kam anfänglich noch die „Armuts-Wilderei“, die jetzt jedoch – in der Gobi zumindest – von der „Neureichen-Wilderei“ übertroffen wird. Die Ärmeren haben sich dagegen auf das halblegale Goldschürfen verlegt, was besonders wegen der dabei verwendeten giftigen Chemikalien ein Problem ist. Diese „Ninjas“ will man jedoch nicht bestrafen, sondern wie z.B. in Indonesien ebenfalls in Communities und Genossenschaften organisieren, die dann mit den ausländischen Bergbaukonzernen kooperieren sollen.

.

Während die deutsche und holländische Entwicklungshilfe bei den Ärmsten unter den Viehzüchtern ansetzte, pickt sich die amerikanische die wenigen Reichen heraus, um sie gemäß des neoliberalen „Trickle-Down-Effekts“ derart zu unterstützen, dass sie seßhafte Viehbarone werden, deren Herden von lohnabhängigen „Cowboys“ umgetrieben werden. Vom Naturschutz-Standpunkt aus sehen die GTZ-Mitarbeiter darin keinen Widerspruch. Eher schon zur japanischen Entwicklungshilfe, die u.a. darin besteht, die Haupteisenbahnstrecke des Landes zu modernisieren. Dafür brauchten sie jede Menge neue Schwellen, die sie bei einer mongolischen Firma bestellten, die dazu einen Lärchenwald im Norden fällen ließ, den die GTZ gerade wiederaufforstete.

.