Ob und, gegebenenfalls, wie das regelmäßige Bloggen Einfluss nehmen könnte, auf das, was ich schreibe, damit habe ich mich vorab nicht beschäftigt. Ich lese Zeitungen und verfolge das Weltgeschehen, seit ich mir angewöhnt habe, das zu tun. Es ist überwiegend eine schlechte Angewohnheit, da sie mir nicht in jeder Hinsicht bekommt, manchmal ist es eine Sucht, für die ich bezahle. Dann kostet sie mich Verstimmungen verschiedener Dauer und Heftigkeit, sodass ich durchaus schon früher, bevor ich diesen Blog anfing, nach Ablageplätzen für meine nach unten gestimmten Gedanken gesucht habe. Missbraucht habe ich dafür im Lauf meines Lebens sehr oft Briefe, später Mails. Seit einigen Jahren schiebe ich diese Gedanken vor allem in eine Arbeitsjournal getaufte Datei ab, wo sie dann zwischen Kinderversen, Liebesgedichten, Skizzen zu Stücken und anderem stehen. In einigen Fällen verarbeite ich sie dort weiter, in anderen nicht.

Zwischen 1994 und 1996 habe ich vor allem meinen Kriminalroman Keine Kunst als Ablage benutzt, die Vorarbeiten mit inbegriffen. Eigens dafür hatte ich mir eine recht eigene Art des Erzählens halb gewählt und halb erfunden, einen inneren Monolog in dritter Person. Genauer: Ein in meinem Hirn zusammengebastelter Ermittler erzählt sich in Rückblenden seine eigene Geschichte, so als wäre es die Geschichte einer anderen Person. Das hat es meinem Kommissar Wengath erlaubt, alles von ihm Erlebte und Gesehene mit Bemerkungen zu würzen, mit Spott zu überziehen oder auch ausgiebig zu kommentieren. Und ich war durch diesen Trick in meinem literarischen Schaffen politisch aktuell, so nah am täglichen Geschehen wie selten. Doch gleichzeitig hat mich das Verfahren auch wieder aus der Gegenwart entfernt. Denn es waren nicht meine Augen, mit denen ich mich durch Berlin und teilweise durch den Rest der Republik bewegte, sondern Wengaths, dessen Berliner Republik es so wenig gab wie ihn selbst. Die sich daraus ergebende Freiheit habe ich genossen und weidlich ausgenutzt. Ich habe Brücken abgerissen, die noch heute stehen, ebenso Häuser; ich habe einen großen Park, den in Treptow, in eine exklusive Stadtvillengegend für Bundesbedienstete verwandelt, ich habe Genscher bei einem Hubschrauberabsturz in Belgrad ums Leben kommen lassen. Kurz, ich habe Tendenzen, noch Ungeschehenes gesehen und es mit Wengaths Hilfe wie Tatsachen behandelt. Es hat mir großen Spaß bereitet, so zu verfahren, aber dem wirklich schmerzlich Aktuellen des Buches hat es wahrscheinlich die Spitze genommen, es zu Fantasie unter vielen Fantasien gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte Keine Kunst vom tatsächlichen Geschehen der frühen Neunziger entfernt sein muss (und wie viele hundert Kilometer von Berlin), bis Leser und Leserinnen den Krimi unbefangen als Auskunft darüber lesen können, wie diese Zeit sich angefühlt hat und was in ihr vorstellbar war. Noch dürften die meisten sich daran stören, dass Wengath eine Stadt und ein Land schildert und bespöttelt, die sie in ihrer Erinnerung so nicht oder nur ansatzweise so wiederfinden können.

Gefragt habe ich mich auch immer, wie lange der ganze Kram und Grimm, den ich in Keine Kunst gesteckt hatte, wohl gegenwärtiger Kram und Grimm bleiben würde. Im Oktober 2019 habe ich den Krimi in 32 Folgen geschnitten, von denen hier, in Kirschs Kommode, Donnerstag nach Donnerstag, bislang dreißig erschienen sind. Zwei stehen noch aus. Aber Wengath hat in Folge 30 seinen Fall gelöst, alle W-Fragen um die zu Beginn des Buchs gefundene Leiche sind geklärt. Die ausstehenden zwei Folgen sind für das Nachspiel. Auf spielerische Weise findet ein Show-down statt, nämlich, wie so oft bei Wengath, rein in dessen Vorstellung. Doch schon in Folge 30 hat Wengath die entscheidende W-Frage Warum? abschließend so beantwortet:

„Weil der Dienstagsschießclub eben längst nicht mehr auf Schweinehälften schießt. Sondern mit einem schwarzen Golf GTI durch die nächtliche Stadt fährt, um ausgesuchte Einwanderer zu liquidieren. Kann man machen, ist keine Kunst. Seit mindestens zehn Jahren gehen alle ermittelnden Behörden regelmäßig davon aus, dass immer nur ein Einwanderer als Täter in Frage kommt, wenn ein anderer Einwanderer umgebracht wird. Alles Mafia und Messerstecherei. So kämpft der deutsche Staat dafür, dass es bei uns zur Freude des Auslands keine Neonazis mehr gibt. Die meisten Mitglieder des Schießclubs wissen das sehr genau. Sie sind aktive Juristen, Richter, Staatsanwälte …“

Immerhin schon 1995 formuliert. Am tatsächlich involvierten Verfassungsschutz vorbei; den Geheimdienst im Dunkeln Geheimes tun zu lassen, schien mir für einen Krimi damals wohl gleichermaßen zu platt wie zu dick aufgetragen. Aber auch so sind alle Elemente der NSU-Geschichte beisammen: das staatlich betreute Morden, das rassistische Motiv, die teilnahmslose Öffentlichkeit, die allzu bereitwillig das Märchen von der Mafia glaubt. Vor 25 Jahren lag es für mich auf der Hand, dass im Nachwende-Deutschland etwas wie der NSU möglich sein würde. In diesen 25 Jahren hat sich daran lediglich geändert, dass rassistische Terroristen ihre Taten inzwischen vorher ankündigen und nicht, wie noch der NSU, sich erst nachträglich zu ihnen bekennen. Die Teilnahmslosigkeit, mit der der Rechtsterrorismus mehrheitlich hingenommen wird, ist ganz und gar die gleiche geblieben. Im Augenblick verbirgt sie sich hinter einem Mundschutz. Aber auch ohne Corona wären die Themen Halle, Hanau, NSU-Urteil bestürzend schnell wieder vom Tisch gewischt gewesen.

Ich kann nicht einschätzen, welchen Anteil diese Teilnahmslosigkeit daran hatte, dass ich mich in Wengaths Gedankenwelt verkroch, um so viele seiner-meiner Gedanken wie irgend möglich in den Krimi zu stopfen. Die Erfahrungen mit einer stumpfen Mitwelt, mit dem Sturm von höchstoffizieller Gleichgültigkeit, der zum Beispiel den Anschlägen von Mölln und Solingen folgte, müssen meine Überzeugung gefestigt haben, dass ich mein Buch in den Wind schreiben würde. Zwar tun Autorinnen und Autoren das immer oder wenigstens meistens, aber erst im Ergebnis, nicht aus ihrer Haltung heraus von vornherein. Gehe ich als Schreibender von vornherein davon aus, dass ich wenig oder keine Chancen habe, das oder wenigstens ein oder gar nur mein Publikum zu erreichen, verändert sich mein Text. Ohne dass ich es will, verkapselt er sich und bewaffnet sich mit Unzugänglichkeit. Es möchte seine Botschaft nicht zeigen, um sie zu verbreiten, sondern verstecken, um sie sicher zu bewahren. Jede Flaschenpost ist dann mit mehr Zuversicht geschrieben, dass sie ihren Adressaten finden und bewegen wird. Keine Kunst sagt schon im Titel: Ich bin nicht da.

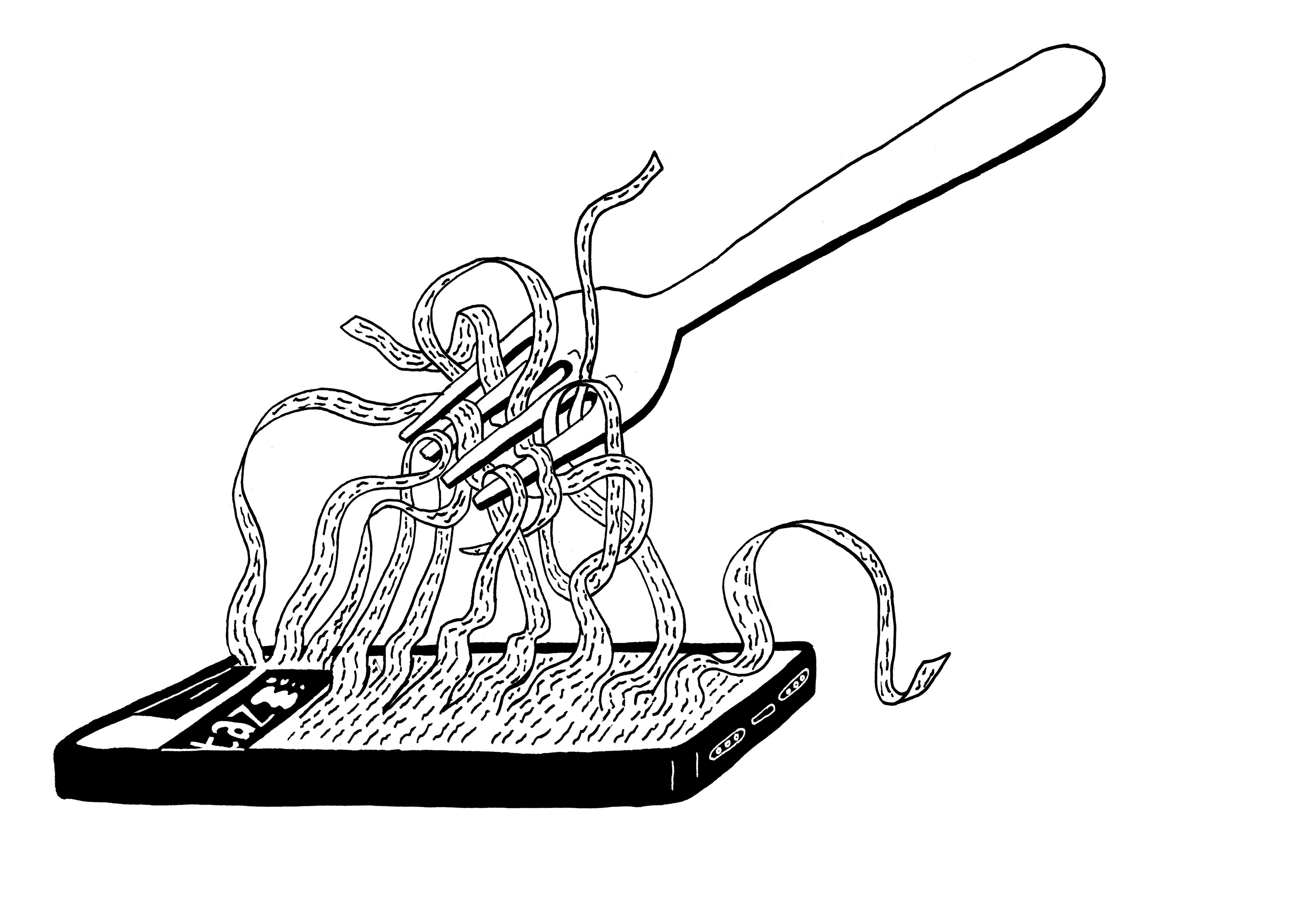

Mittlerweile wandert einiges aus meinen Ablagen in verschiedenen Schubladen hinüber in meinen Blog; Dinge, zum Auffinden an einen öffentlichen Ort gestellt, nimm sie, User, oder lass es bleiben. Es ist ein halb öffentliches Tun, privates Denken für den eventuellen Finder portioniert und verpackt, eine Aktivität, die mir suggeriert, ich könne mit meinen Gedanken ins Geschehen eingreifen, obwohl mein Verstand sagt, dass minimal als Wort noch viel zu groß sein dürfte, um die davon ausgehenden Wirkungen zu beschreiben. Aber immerhin kehrt sich damit etwas um. Keine Kunst ist ein Kriminalroman, im Prinzip ein auf Breitenwirkung angelegtes Werk. Ich habe durchgehalten, es zu schreiben, ohne an diese Wirkungsmöglichkeit tatsächlich zu glauben. Kirschs Kommode ist eine Nische, eine Ablage, ein Versteck für Gedanken, praktisch unauffindbar im Datengestripp des Netzes. Aber das Gefühl gaukelt mir, dem Blogger, vor, alles sei drin. Am Ende sogar, dass alle Botschaften, die ich im Kopf meines Kommissars fest eingekapselt hatte, klar und greifbar würden, haften blieben, Schule machten. Wie zum Beispiel diese, Wengath in den Mund gelegten Sätze aus Folge 30. Vielleicht gehen sie ja doch noch viral:

„Die Möglichkeit, mit Krankheit, mit körperlichen Mängeln oder Verfallserscheinungen einigermaßen vergnügt zu leben, nennt man Zivilisation. Schließlich ist keiner von uns vor Krankheit und Verfall geschützt. Wenn Sie mich fragen, im Grunde sind wir dann erst wirklich zivilisiert, wenn bei uns noch die Komakranken Anspruch auf Kammermusikkonzerte am Krankenbett und auf tägliche Massagen haben.“

Und schon kann sich jeder selber fragen, ob das dafür ausgegebene Geld gut angelegt wäre oder er sich doch lieber auf die smarte Seite der Schäuble, Lindner, Palmer und anderer Sozialdarwinisten schlagen möchte. Denn – mit nur ein klein wenig entschlossener Herzlosigkeit – man kann ja immer etwas sparen.