Seit einiger Zeit ordne ich meine Erinnerungen nicht nur in Versen zu Strophen und Gedichten sondern auch unter Stichwörtern in kleine Abhandlungen, in denen ich versuche, möglichst viel von meiner Lebenszeit und meinen Erfahrungen aus jeweils nur einem besonderen Blickwinkel zu erfassen und zu beschreiben. In diesem Blog habe ich bislang zwei dieser Abhandlungen veröffentlicht, meine Betrachtungen zum Stichwort „Frontstadt“ sowie die zum Stichwort „Babyboom“. Ich verlinke die beiden Beiträge unter diesem mit dem Schlagwort „Aas bis Zehlendorf“.

Ich weiß, dass es illusorisch ist, mit Blogbeiträgen Zeichen setzen zu wollen. Aber die Geste entlastet trotzdem. Ich spreche mein wirkungsloses Nein gegen die Macht der Verhältnisse und habe mich somit wenigstens nicht kampflos ergeben. Es gibt einen bio-deutsch-gesamtgesellschaftlichen Konsens, mehr: eine tief verinnerlichte Volksgemeinschaft der Meinungen und Überzeugungen, darüber, dass die Ausländer und Ausländerinnen (unabhängig von Pass und Geburtsort) die Anderen seien, Mutter aller Probleme für die überwiegende Mehrheit, Objekte der Fürsorge oder sogar die besseren Menschen für eine kleine, sie manchmal romantisierende Minderheit. Damit wird seit Jahrzehnten massiv und immer massiver Politik gemacht. Und weil in der Politik Mehrheiten zählen, endet diese Politik regelmäßig mit der Infragestellung und Einschränkung von Menschenrechten. Irgendwann endet sie, weit über das Maß von einzelnen Terrortaten hinaus, im Blutbad. Ich will dagegen gesprochen haben. Ich stelle also in den Blog, was ich unter dem Stichwort „Ausländer“ über mein Leben zu sagen habe. In der Hoffnung, einmal andere Perspektiven anbieten zu können.

Ausländer. Die ersten, denen ich bewusst begegnet bin, deren Sprache ich nicht verstand, waren Jiri und Yvonne, die in einem Winter nach dem Prager Frühling bei uns wohnten. Yvonne konnte gut zeichnen und brachte das Meerschweinchen meiner Schwester für uns Kinder verblüffend genau zu Papier, mit allen Fellwirbeln und in den richtigen Proportionen. Jiri hat uns offenbar mit nichts gleichermaßen beeindruckt. Wir hörten beide durch die Tür zu ihrem Zimmer albern und kichern, und wenn sie kochten, dampfte die Küche stärker als gewöhnlich. Sie zogen allerdings schnell wieder fort, mehr als eine Notunterkunft war das Zimmer für sie nicht gewesen.

Nach ihnen zog Herr Gómez ein, aus Lima in Peru, der länger dort wohnen blieb, ohne dass ich noch sagen könnte, wie lange. Wir lernten seinen Vornamen aussprechen, Jorge, mit zweimal rachenreibendem ch, vielleicht, weil sich unsere Mutter für ihn interessierte und uns deshalb seinen Namen vorsprach. Während er sich eher zu ihrer Freundin Heide hingezogen fühlte, eine Frau, bei der mir als höchstens Zehnjähriger sehr bewusst war, dass sie schön sein musste mit ihrem dunklen Teint und ihrer warmen Stimme. Es ist die flirrende Spannung zwischen ihnen, an die ich mich genauer erinnere, das Sitzen der drei an unserem Küchentisch und ihr Schäkern. Aber Herr Gómez ist in diesem Bild sehr verwaschen, ein kupfergrauer Schatten seiner selbst, vielleicht ein Augenblitzen zwischen den ihn umsorgenden Frauen hervor. Mir war an dieser Situation vor allem unklar, wie sie es anstellten, so angeregt mit ihm zu sprechen und zu lachen, denn ich selbst verstand ihn nur schlecht und hatte, davon verunsichert, Gespräche mit ihm lieber vermieden.

Mit dem Auszug meines Vaters, zusammen mit der Nachbarin im Sommer 1968 – monatelang geplant, aber sorgsam vor uns verborgen durchgeführt – hatte sich sich das Gefüge im Haus geändert. Meine Mutter war in die Dachkammer gezogen und das Wohnzimmer, das ein Doppelzimmer war und von der kleinen Diele aus zwei Zugänge hatte, wurde geteilt und der kleinere Teil vermietet.

Der ebenso wie meine Mutter am halben Partnertausch beteiligte, also ebenso zurückgelassene Nachbar war Niederländer und wurde von allen Luuk genannt. Er war ein großer und schöner Mann, der das sehr wohl wusste, aber er war gleichzeitig reichlich zwanzig Jahre älter als der Rest der sexuell aufgekratzten Ehepartner beider Haushalte. Inwieweit der nachbarschaftliche Flirt bei ihm fürsorglich motiviert war, nämlich vom guten Willen getragen, seine lebenshungrige Frau mit mehr Mann im Bett zu versorgen, kann ich nicht sagen, es ist ein Verdacht. Meine Mutter war fasziniert von ihm, aber mindestens einer von beiden hielt sich letztlich zurück. Wir Kinder mochten ihn. Er erzählte, um uns zu gefallen, unter anderem Dinge wie, dass ein ausgeprägter Adamsapfel wie der seine Männern entstehe, die in China gewesen seien. Auch er konnte gut zeichnen und malen. Auf einem seiner Ölbilder, ein im altmeisterlichen Stil gemaltes kleines Stillleben, sah Glas durchsichtig aus wie Glas, was wir unendlich bewunderten.

Luuk trug Rollkragenpullover aus dünner Baumwolle unter Sakkos aus breitem Kord und war Pfarrer der unierten niederländischen Kirche, die im nahen Dahlem ein Gemeindehaus hatte und, wie ich heute weiß, enge und gute Beziehungen in den Ostteil Berlins. Sie muss eine Anlaufstelle für Dissidenten jeder Fasson gewesen sein, nicht nur für diskret aus den Ländern des realen Sozialismus abtauchende, sondern auch für zum Schweigen verdonnerte Befreiungstheologen oder für heimlich vom Glauben abgefallene Mönche anderer Weltgegenden und Konfessionen. Neuankömmlinge bei der Suche nach Wohnraum zu unterstützen oder ihnen erste kleine Gelegenheiten zum Geldverdienen zu vermitteln, war eine ständige Aufgabe der Gemeinde und der mit ihr befreundeten Kreise. Ich vermute, es war Luuk oder jemand aus seinem Umfeld, der meiner Mutter die Schwarzarbeiter empfahl, die im Wohnzimmer eine Wand einzogen. Und er schaute sich sicherlich auch gern nach geeigneten Mietern für das so entstandene Zimmer um.

Der Einfluss, den die Schwarzarbeiter hatten, war stärker als der der Mieter, die Freundschaft zu ihnen hielt lange. Anfangs kamen sie zu dritt, ein Ehepaar und ein gemeinsamer Freund, die sich in Moskau kennengelernt hatten, beide Männer ursprünglich aus Sri Lanka und Flugzeugingenieure, die Frau Moskauerin und Koreanistin. Das Ehepaar hatten ein kleines Kind von etwa zwei Jahren mit dem klangvollen Namen Neill Armstrong, das allerdings immer Radschin, kleiner Prinz, gerufen wurde. Von ihnen lernten wir Kochen, zumindest von ein oder zwei Gerichten. Doch war es nicht die Küche Sri Lankas, die bei uns Einzug hielt, es war die Küche Sri Lankas, so wie sie in einem Studentenwohnheim der Lomonossow-Universität im Moskau der 60er Jahre möglich war. Etwa Weißkohl mit Schweinekamm, Kokosflocken, Curry und Cayenne erst angeschmort, dann in Milch gegart, ein Essen, das es sehr bald bei uns gab wie Linsensuppe oder Leber mit Äpfeln und Zwiebeln, nicht jede Woche, aber so oft, dass es nichts Besonderes war, ein gern gegessenes Standardessen. Äßen meine Geschwistern und ich es irgendwo, wäre sofort jene Zeit wieder präsent sowie Shankar und Raya, die Eltern von Radschin, nach denen der Kohlcurry innerhalb der Familie ohnehin benannt worden war. Wenn eines von uns umkäme und die restlichen würden es wider Erwarten schaffen, sich zu versammeln, es wäre kein unpassender Leichenschmaus. Jeder von uns würde die Würzformel hersagen können, auf die uns die Freunde einschworen: zwei Drittel Curry, ein Drittel Cayenne.

Ein anderes Essen der Familie trägt ebenfalls einen Eigennamen: Mardawitsch, in der englischen Umschrift: Mardavij, Name eines legendären (zoroastrischen) Kriegerkönigs im Persien des 10. Jahrhunderts und der des ersten festen Freundes meiner Schwester. Seine Familie stammte aus Täbris im Norden des Iran und er kochte Reis, täglich sowie kiloweise. Es war ein zuerst angekochter, dann auf dünnen, rohen Kartoffelscheiben im geschlossenen Topf langsam gar gezogener Reis, dessen Geschmack von mitgebackenen, in Butter gebratenen Rosinen bestimmt wurde. Keshmesh Polow, Rosinenreis, heißt das Gericht auf Persisch, aber für uns war es (und blieb es lange) Mardarwitschreis – über Jahre ein Hauptduft der heimischen Küche.

Dass sich Neues so schnell und so nachhaltig, bis ins Heimeligste wie altvertraute Lieblingsessen hinein, in unserem Haushalt durchsetzen konnte, liegt an den Lücken, die sich nach dem Weggang meines Vaters auftaten, finanziell wie organisatorisch – Lücken in der häuslichen Ordnung, bei der elterlichen Aufsicht, in den tagtäglichen Routinen. Was wir Shankar und Raya gegeben haben, oder auch Mardawitsch – der eigentlich keinen Grund hatte, bei den kleinen Brüdern seiner Freundin in der Küche herumzuhocken – ich kann es nur erahnen. Familienanschluss? Aber wozu brauchten sie den Anschluss an eine Familie? Sie hatten eine. Und waren in der zu wärmeren, körpernäheren, zärtlicheren, auch derberen Gesten fähig, als sie in unserer auch nur vorstellbar waren. Mit Befremden sah ich einmal, wie Radschin, drei oder vierjährig, seine Mutter küsste, um ihr einen Bonbon aus dem Mund zu stehlen (und seine Mutter, die über den frechen Raub nichts als lachen konnte) – in meiner Familie eine Ungeheuerlichkeit.

Die Freunde passten sich in unseren Alltag ein und beeinflussten ihn. Die Lücken ließen genügend Platz dafür. Es war ein vorgefundener, kein freigeräumter Platz. Keiner hat ihn angeboten, niemand, abgesehen von der niederländischen Kirchengemeinde zu Beginn, hatte zuvor herzwärmende Vorsätze gefasst wie den, armen Emigranten zu helfen, sie zu integrieren, nett, tolerant oder gut zu sein. Im Grunde gab es Platz, weil wir es waren, die Hilfe brauchten, die bedürftig waren. Aber selbstverständlich Platz einnehmen zu können, ohne darum bitten und ohne dafür danken zu müssen, ist etwas. Und die werdenden Freunde kümmerten sich um uns, ich weiß nicht, mit wie viel Erfolg. Das Essen, immerhin, wurde interessanter und besser. Insgesamt jedoch denke ich an die desolate Zeit zwischen acht und achtzehn ungern. Nach Abschluss der Schule hatte ich nichts Eiligeres zu tun, als dem weltoffen-bedürftigen Elternhaus den Rücken zu kehren.

Später, selbst Ausländer im Ausland und Wirtschaftsflüchtling, habe ich gern die These vertreten, dass das alltägliche Sprechen einer Sprache, in der man als Kind weder ausgeschimpft noch erniedrigt, noch subtil manipuliert wurde, in der man keine Schulangst auszuhalten hatte, in der man sich eben nicht, zum Spott der ganzen Klasse, verhaspelt hat, dass das Sprechen einer solchen Sprache therapeutische Wirkungen haben müsse. Oft habe ich wie zum Beweis dieser These das türkische Sprichwort zitiert: Eine Sprache, ein Mensch, zwei Sprachen, zwei Menschen. Und habe genossen, dass meine Stimme in der anderen Sprache eine andere war, selbst meine Gestik. Der Sprachkurs, das Sprachenlernen sei eine künstliche, von mir als Erwachsenem kontrollierte und deshalb gefahrlose Kindheit, alles, was ich bin und war, könne ich neu formulieren, neu begreifen, mit Wörtern, die mir nicht unter die Haut gingen, die mir nicht wehtun könnten. Ich würde erstaunt sein, wie drastisch und unverblümt, sich alles Schreckliche sagen lasse, was ich zuvor nie zu sagen gewagt hätte. Das in meiner Familie und, weitergehend, auch das gesellschaftlich Unaussprechliche, das ich in meiner Sprache schon mitgelernt hätte, bevor ich überhaupt Wörter richtig aussprechen konnte, es habe in einer neuen Sprache keine Macht, es gebe keine tabuisierten, vorbelasteten Vokabeln und Wendungen für mich, neutral präsentierten sie sich mir im Wörterbuch und böten sich zur freien Verwendung an. Aufgrund dieser Unbefangenheit beim Umgang mit den Wörtern könnten Nicht-Muttersprachler im Übrigen manchmal Dinge sogar genauer fassen als ihre muttersprachliche Umgebung und man solle auf sie (also im Ausland auf mich) tunlichst hören.

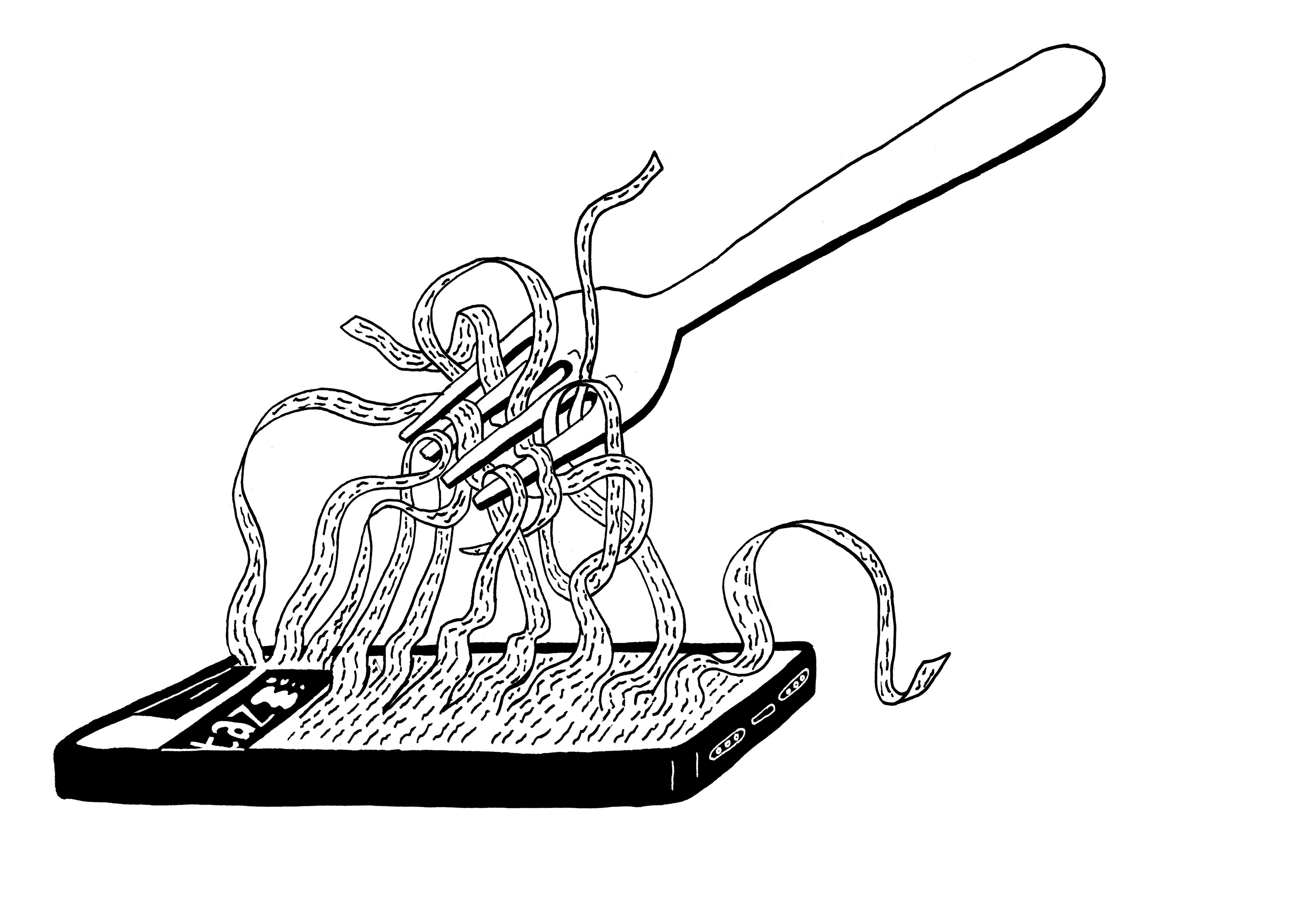

Es gibt sicher eine Brautzeit für Eingewanderte, in der das frisch anverlobte Land sie euphorisiert und seine Entdeckung Freude macht. Oder es kann sie geben. Wenn alles wieder anfängt, runder zu laufen, eine Wohnung gefunden, wieder Geld für ein Extra auf dem Konto ist, wenn sich freundschaftliche Kontakte anbahnen. Mithin, wenn das eigene Radebrechen sich doch als taugliches Werkzeug herausstellt, sich zusammenzusuchen, was einer oder eine im Leben braucht. Zumal es ein komisches Werkzeug ist. Falsch herum gehalten, falsch herum benutzt, falsch herum verstanden, provoziert es schon im Vorgriff das erlösende Lachen, wenn es dann doch, gegen alle Erwartung, seinem Zweck dient. Die Unverdrossenheit, mit der der Radebrechende sich abmüht, sich verständlich zu machen, obwohl ihm dazu das Meiste fehlt, macht ihn sympathisch. Er ist auf eine harmlose Weise kämpferisch und tapfer, und wer ihm zuhört, vergisst in seiner Anteilnahme leicht selbst die Wörter, um die sein Gegenüber ringt. Durch gegenseitige Einfühlung entstehen Situationen von großer Nähe, obwohl es vielleicht kaum mehr als um den Kauf einer Briefmarke oder dreier Schrauben geht, eine Nähe, die dem die Landessprache erst Lernenden in der Gewissheit einlullt, viele freundliche, wohlmeinende Menschen würden ihn umgeben. Es gibt die Versuchung, sich dort einzurichten, im Lachen, Stammeln, wirrer Wörtersuche und im schwierigen Verstehen, denn die Ahnung sagt, dass alles, was danach kommt, schlechter ist.

Solange ich lustig war für die Muttersprachler, war ich gerne Ausländer. Es war angenehm, kuschelig geradezu. Später, längst wieder Inländer im Inland, las ich in der Autobiographie von Miles Davis, wie der, in einer Mischung von Mitleid und Verachtung, sich über Louis Armstrong mokierte, über the lot of grinning he did. Ich war also auch der Narr, der weiß, dass er tot ist, wenn der König nicht lacht, der Sklave, der unterwürfig sein Beschwichtigungsprogramm abspult, sein gewinnendes Lächeln gegen den Herrn mit der Peitsche einsetzt, die Sheherazade, die Nacht für Nacht um ihr Leben redet und scherzt, und von der ich mir nicht vorstellen kann, dass sie nach tausend und einer Morddrohung den König zu lieben anfängt, aber die so tun wird als ob, so wie danach ihre Töchter bei ihren Männern. Die Lustigkeit der nicht Ebenbürtigen ist gut fürs Überleben, ist gut fürs Geschäft und als Familienverhalten wahrscheinlich über Generationen erblich. Wie ausgiebig ich gegrinst habe! Und wie verflucht angenehm es mir doch war.

Was danach kam, war tatsächlich schlechter. Ich war ein Vorzeige-Ausländer, Leser des Don Quijote de la Mancha in der Originalsprache und beflissener Weiterlerner. Meine erste Enttäuschung war das Geschwätz, das ab einem bestimmten Punkt des Eindringens in die neue Sprache aufhört, fremdsprachlich eingefärbtes Geräusch zu sein, und in seiner ganzen Allgemeinplätzigkeit ausgebreitet daliegt, mühsam vom Verstand des Lernenden durchdrungen, wo nichts zu durchdringen war. Ich musste auch in der Zweitsprache lernen, öfter nicht zu lange zu genau zuzuhören. Die nächste Enttäuschung war herber, denn sie war keine Enttäuschung über die neue Sprache oder ihre Sprecher, sondern darüber, dass es in ihr doch nicht möglich ist, von sich selbst Abstand zu nehmen. Sobald ich mit ihr vertraut war, sobald ich die Zwischen- und Untertöne wahrnehmen konnte, hat sie mich auch wieder verletzt. Die geknickte Seele zieht sich das Wort an, das sie trifft, und es passt selbst dann wie das auf den Leib geschneiderte Hemd, wenn es zuvor erst als Vokabel gepaukt werden musste. Meine These, sich in einer nicht-muttersprachlichen Umgebung zu bewegen, habe therapeutische Wirkung, musste ich aufgeben. Der Effekt verflüchtigt sich. Es sei denn, man hört früh genug mit dem Lernen auf und bleibt grinsend, mit den Händen rudernd und von einem Fuß auf den anderen tretend bei seinen Brocken stehen. Weiß der Teufel, warum ich der Versuchung widerstand.

Je mehr ich von meiner Zweitsprache erfasst hatte, je besser und genauer ich mich in ihr äußern konnte, umso fühlbarer wurde ich eins: Ausländer. Ich sprach mit Akzent, was jedem, dessen Meinung ich nicht teilte, ein unschlagbares Argument gegen mich zur Hand gab: bei euch vielleicht, bei uns nicht. Als ulkiger Radebrecher war ich beliebt, als einer, der beanspruchte, mitzudiskutieren, weit weniger. Ich hatte mir einen Platz zum Leben gesucht und, um ihn zu bekommen, mich bemüht, alle Erwartungen an mich überzuerfüllen; die Sprache gut zu lernen und zu beherrschen, schien mir die wichtigste Voraussetzung dafür zu sein, akzeptiert zu werden. Ein Irrtum, die Unter- und Zwischentöne in den Gesprächen wurden immer öfter gehässig. Es war meiner Umgebung nicht vorstellbar gewesen, dass ich eine Stimme hätte, die nicht nur Zustimmung wäre. So bin ich als vorbildlicher Ausländer irgendwann sehr gehorsam dahin zurückgegangen, wo ich hergekommen war. Ein bisschen Wirtschaftskrise zur rechten Zeit half nach.