An einem Donnerstag Abend, Anfang Juni diesen Jahres, ist das inmitten des Naturschutzgebietes von Tucabaca gelegene ostbolivianische Santiago de Chiquitos in dichten Nebel gehüllt. Die Tourismuswerbung nennt es die „Tür zum Himmel“. Über weite Strecken des Tages ist Nieselregen gefallen. Die Wege sind voller Pfützen. Die Vegetation hat ein sattes dunkles Grün. Ein afrobolivianischer Priester feiert in der Kirche vor einem spärlichen Publikum die Messe. Dass das Risiko für Waldbrände auf der am Dorfplatz angebrachten Warntafel auf „niedrig“ steht, ist eher dem Spieldrang der Schulkinder zuzuschreiben als der hohen Luftfeuchtigkeit.

Gleichwohl ist an diesem Tag schwer vorstellbar, dass hier in nur wenigen Wochen in der Trockenzeit so verheerende Waldbrände drohen sollen wie im Jahr 2019. Im Munizip Roboré, zu dem auch Santiago gehört, wurden damals mehr als ein Fünftel der Wälder und Savannen Opfer der Flammen.

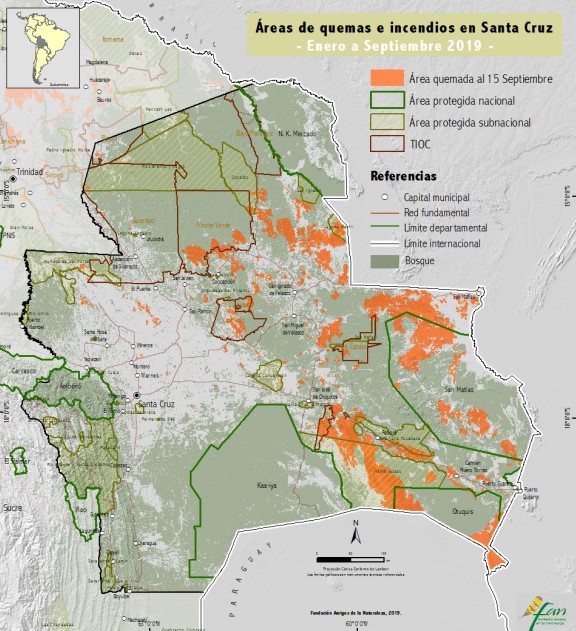

Verheerende Waldbrände sind kein Neues Phänomen. Schon 1999, so der Waldbrandexperte Carlos Pinto von der bolivianischen Stiftung „Freunde der Natur“ (FAN) war weltweit ein Jahr von Großbränden. In Bolivien brannten damals 13 Millionen Hektar Savannen und Wälder. In den zwei folgenden Jahrzehnten waren es durchschnittlich 3,7 Millionen Hektar pro Jahr. Doch 2010 waren mit 9,3 Millionen Hektar und 2019 mit 6 Millionen Hektar besonders katastrophale Jahre. In 2020 sank die Zahl wieder auf 4,5 Millionen Hektar, von denen rund ein Viertel Wälder und davon 2% zuvor unberührter Urwald waren, liest man in den Dokumenten der Stiftung.

Das wasserreiche Munizip Roboré schien lange Zeit weniger betroffen. Doch „2019 war ein extrem trockenes Jahr. Und die Regierung hatte zusätzliche Genehmigungen zum Abfackeln der gerodeten Flächen gegeben. Diese Feuer waren in Verbindung mit der Trockenheit nicht mehr zu kontrollieren,“ erklärt Yuvinka Gareca, die seit 2011 in Santiago lebt. Die Biologin, die mit ihrem Mann und Berufskollegen Steffen Reichle auch ein Hotel betreibt, macht uns mit Juanito Cuellar bekannt.

Wir treffen ihn vor seinem kleinen Laden ein paar Querstraßen vom Dorfplatz entfernt. Er ist Koordinator von etwa 40 Mitgliedern der ehrenamtlichen Löschteams von Santiago und seiner Nachbarorte. Heute seien sie besser vorbereitet als 2019, ist sich Cuellar sicher. „Mit der Katastrophe haben wir uns zu organisieren begonnen.“

2019: Drei Monate lang Katastropheneinsatz

„Damals haben wir mit 180 Frauen und Männern angefangen. Nicht alle waren direkt bei der Brandbekämpfung aktiv,“ berichtet Cuellar. Andere kümmerten sich um Logistik oder die Verpflegung aller Beteiligten. So wie das Ehepaar Reichle Gareca: „Nicht nur wir Freiwilligen waren aktiv“, erinnert sich Gareca, „auch die Parkwächter, das Munizip, Carlos Pinto von der Stiftung der Freunde der Natur (FAN). Soldaten kamen hinzu, obwohl sie nicht dafür ausgerüstet waren. Sie hatten weder Handschuhe noch Stiefel“. Die staatliche Telefongesellschaft ENTEL verzichtete für die Koordinationsanrufe auf Gebühren, berichtet Gareca. Die Erdölgesellschaft YPFB, NRO wie die Stiftung zum Schutz des Chiquitano-Waldes, der Rotary Club Australien und kirchliche Gruppen hätten Hilfe geschickt, vor allem an das Munizip. „Manche Spender*innen hatten aber die Sorge, dass dann nur die Militärs etwas bekommen. Da sind wir dann eingesprungen und haben Ausrüstung, Lebensmittel, Wasser, Medikamente gesammelt und an die Waldhüter und Freiwilligen weitergegeben. Die meisten Spenden kamen von Menschen aus Santa Cruz und aus anderen Landesteilen. Krankenpflegepersonal kümmerte sich um diejenigen, die zusammenbrachen. Drei Monate ging das so,“ berichtet Gareca. Auch Rettungsgruppen zur Versorgung verletzter Tiere waren unermüdlich im Einsatz.

„Yuvinka hat uns nicht nur ihre Hand gereicht, sondern auch beide Hände ihres Mannes,“ ist Juanito Cuellar vom Löschteam noch dankbar. „Es gab eine Gruppe von Frauen. Sie kochten in Santiago und brachten das Essen 30 Km weiter, wo wir am Löschen waren. Um zehn Uhr nachts kamen wir zurück. Da warteten sie schon mit dem Abendessen. Jeden Tag mussten wir uns neu organisieren, weil der eine ausfiel, oder andere dazu kamen. Viele haben aus einer Art Ohnmachtsgefühl mitgemacht, um nicht nur zuzuschauen, wie das Feuer den Wald zerstört.“

Verlorenes Wissen: Mein Vater beobachtete noch die Sterne

Es habe Helfer*innen aus allen Familien im Ort gegeben. Er sei damals der einzige von ihnen gewesen, der etwas darauf vorbereitet war. Während seiner Schulzeit im fernen La Paz hatte er Löschkurse mitgemacht. „Die Chiquitanos/as werden zwar mit dem Feuer geboren“ meint Cuellar, in dessen Kindheit noch am Holzfeuer gekocht wurde. Sie wüssten auch, wie man ein Feuer löscht, denn traditionell werden nach der Rodung eines neuen Feldes das Gebüsch und die Holzreste erst einmal abgebrannt. Doch „früher waren die Jahreszeiten besser vorherzusagen“, erklärt Cuellar.

„Die Bauern brannten das Feld deshalb genau dann ab, bevor es Regen geben sollte. Mein Vater beobachtete noch die Sterne. Er stand früh auf, schaute Richtung Norden und Süden und zum Aufgang der Sonne und sagte dann: ‚In einer Woche wird es regnen‘. Oder: ‚Es wird sehr trocken werden. Wir müssen uns darauf vorbereiten‘. Doch der Klimawandel hat alles durcheinander gebracht.“ Und viel von dem traditionellen Wissen sei nicht mehr anwendbar .

Klimawandel und Abholzung: Eine zerstörerische Mischung für die Artenvielfalt

„Die Großbrände sind Folge der Entwaldung und der zunehmenden Trockenheit“, erklärt Richard Rivas, der 2019 Direktor des Naturparks Tucabaca im Munizip war und den wir tags drauf im nahen Städtchen Roboré treffen. „Der Klimawandel lässt die Dürreperioden immer länger werden. Dadurch kommt es zu sehr trockenem Material, das dann zu Brennstoff wird. Die Feuer an den Oberläufen der Bäche im Bergmassiv waren 2019 eine unserer größten Sorgen. Denn egal ob durch Abholzung oder Feuer, die Umweltfolgen der Zerstörung der Wassereinzugsgebiete sind katastrophal. Und die ganze Natur verändert sich, Tiere und Pflanzenarten gehen verloren.“

„In Santiago leben zwei Arten von Honigbären, Gürteltiere, Jochi (ein Nagetier), Dachse, irgendwo auch Affen“, erklärt Yuvanka Gareca, die ihre Diplomarbeit zu den Schmetterlingsarten im Tal von Tucabaca angefertigt hat, die alle aufzuzählen, nicht der Platz reichen würde. „Es gibt einige endemische Pflanzen: Kakteen oder Orchideen, die typisch für die Region sind. Eine Bromelie ist sogar nach mir benannt, weil mein Ehemann sie hier entdeckt hat. Es gibt Zonen an den Bachläufen voller Baumfarn. Die Wälder schaffen auch geeignete Mikroklimata, um unsere Gärten vor Frost zu schützen.“

Ein Wald mit 50jährigen Bäumen wird auch nicht in 50 Jahren wieder ursprünglich

Man solle sich nicht täuschen lassen von den Fotos, die ein Jahr nach einer solchen Katastrophe wieder eine grüne Vegetationsdecke auf Flächen zeigen, die vorher kahl und schwarz aussahen, sagt Carlos Pinto.

Sein Team von der Stiftung für die Natur (FAN) dokumentierte die Folgen der Brände im Jahr 2020, in dem es deutlich weniger Feuer gab. Selbst da waren noch 14,7% des Verbreitungsgebietes des bedrohten Blaukehlenpagageis, und 15% des Lebensraums der Leguane in Santa Cruz niedergebrannt. Auch setzten sich nach Bränden teilweise andere Pflanzen gegenüber der früheren durch, weiß der Brandexperte. Und diese widerstünden neuen Bränden zumeist schlechter.

„Wenn ein Wald mit 50jährigen Bäumen ausgebrannt ist, dann wird der auch in den folgenden 50 Jahren nicht mehr, wie er war,“ meint auch Richard Rivas. „Eine gezielte Aufforstung mit den alten Baumsorten benötigt große Summen Geld. Sie wird jedoch in 50 Jahren nicht den gleichen Wald hervorbringen.“

Für dieses Jahr befürchtet der gelernte Tierarzt eine ähnliche Katastrophe wie 2019. Denn die Trockenphase habe zwei Monate zu früh begonnen. Wenn dann noch Frost dazu komme, sei die Vegetation zusätzlich geschwächt, da sie den Laubabfall beschleunigt. Den Frost fürchtet auch Juanito Cuellar, denn er sei schwer vorherzusagen. Danach kämen die kalten Südwinde und trockne die Vegetation weiter aus. „Wir erleben gerade wieder das Phänomen der Niña“, ergänzt Richard Rivas, „das an manchen Orten zu Überschwemmungen, in Regionen wie der unseren aber zu mehr Trockenheit führt. Wenn ein bis anderthalb Meter hohes vertrocknetes Gehölz Feuer fängt, brennt am Ende alles. Anfang 2019 habe ich das ähnlich vorhergesehen. Da haben wir die Gemeinden schon aufgefordert, ausreichend Wasser in die abgelegenen Orte zu bringen. Aber wir haben uns nicht vorstellen können, wie schlimm es dann wirklich wurde.“

Ausstattung und Kenntnis der Natur sind nötig, um Waldbrände bekämpfen zu können

Die Freiwilligen von Santiago hätten nicht nur in der nahen Umbebung, sondern auch oben auf dem Gebirgszug Brände im Unterholz löschen müssen, ergänzt Yuvinka Gareca: „Auf Satellitenbildern sind sie nicht zu erkennen. Sie können sich auf Grasflächen aber schnell zu einem Großfeuer ausbreiten. Es gab auch größere Brände in der Nähe von Dörfern, wohin die Freiwilligen von Santiago ebenfalls zur Hilfe kamen. Und die Parkwächter hatten einen Monat lang pausenlosen Einsatz.“ Und so hätten sie am Ende die Brände gestoppt, meint Juanito Cuellar. „Das war für uns alle wie eine Schule.“ Man müsse wissen, wie die Natur funktioniert und könne sich nicht einfach so dem Feuer nähern.

Besuch vom Präsidenten und dem „Supertanker“ aus Russland

Genähert hatte sich damals auch der Präsident Evo Morales, mal mit, mal ohne Schutzanzug. Aber trotz Pressebegleitung war er kurzzeitig im Wald sogar verloren gegangen. „Katastrophen werden als Chance gesehen, um politisch Punkte zu sammeln“, kritisiert der damalige Direktor des Naturparks von Tucabaca Richard Rivas, „indem man Fotos von sich im Einsatzgebiet veröffentlicht. Nur wenige kümmern sich um die Lösung der Probleme. Manche begrüßen die Waldbrände auch, weil es dann internationale Hilfe gibt. Wie viel hat das Flugzeug damals gekostet, statt die lokalen Löschgruppen vernünftig auszustatten! Beim ersten Flug riefen sie uns an, weil wir die Zone kannten. Sie fragten, wo die erste Ladung Wasser abgeworfen werden sollte. ‚Am Bergzug von Chochis‘, sagte ich ihnen. ‚Aber da werden die Journalisten keine Fotos machen können‘, bekam ich zur Antwort. ‚Besser in der Nähe der Überlandstraße‘, hieß es. Ich war schockiert. Und meinst du, dass das nachher in der Zeitung steht? Nur wir hier erinnern uns noch daran.“

Laut Juanito Cuellar war dies eine traumatische Erfahrung für die ehrenamtlichen Löschhelfer*innen von Santiago: „Wir waren zu acht dabei, Feuer im Unterholz zu löschen und hatten es fast unter Kontrolle. Wir waren dehydriert, aber so erschöpft, dass wir nicht mehr den steilen und rutschigen Berg hinuntersteigen wollten, um Wasser zu holen. Etwa um 16:00 Uhr bekamen wir vom Innenminister die Aufforderung, unter Bäumen Schutz zu suchen und uns nicht mehr zu bewegen, da der Supertanker komme. Man hörte das Löschflugzeug auch, während sich allerdings das Feuer wieder ausbreitete. Alle hofften auf das Wunder. Aber als es dann über uns hinwegflog, kam kein Tropfen Wasser herunter. Manche weinten, setzten enttäuscht ihre Helme ab. Zum Glück bekamen wir dann Essen und Medikamente hochgebracht. Die ganze Nacht mussten wir noch arbeiten, bis das Feuer endlich gelöscht war.“

Sich auf die Feuer vorbereiten

Die Ausgangssituation heute sei besser, meint Juanito Cuellar. Damals hätten sie beim Ausbruch der Feuer nicht einmal Schutzkleidung gehabt. „Die Leute kamen mit Turnschuhen. Am Ende hatten alle dann zumindest Stiefel. Und die gespendeten 5-Liter-Trinkwasserkanister haben wir auch zum Löschen benutzt. Später bekamen wir dann landwirtschaftliche Sprührucksäcke.“

Die Stiftung Amigos de la Naturaleza (FAN) organisierte anschließend Kurse für lokale Löschteams in 40 Gemeinden der Chiquitania, darunter auch Santiago. Und heute gebe es auch Allianzen mit der Regionalregierung und mit dem Bürgermeisteramt, erklärt Cuellar: „Die Mitglieder der Löschteams beobachten die Entwicklung und sobald es ein Feuer gibt, informieren sie sich über ihre Mobiltelefone. Dann steuert der eine sein Fahrzeug bei, der andere das Benzin… und schnell sind wir unterwegs. Erst wenn es ein großer Brand ist, melden wir das den Regierungsstellen. Und dank der Strategie der Regionalregierung gibt es jetzt an vielen Orten auch eine reguläre Freiwillige Feuerwehr.“

Dass die ehrenamtlichen Löschgruppen inzwischen Erfahrung haben, dass sie beginnende Feuer kontrollieren können und auch von ihrem Engagement ist der frühere Naturparkdirektor Richard Rivas durchaus überzeugt. Doch in den letzten Jahren sei zu wenig getan worden, um Großbränden vorzubeugen. Die endeten erst, wenn heftige Regenfälle einsetzen, gibt Rivas mit Hinweis auf die Vereinigten Staaten zu Bedenken. Die hätten viel bessere Geräte und viel mehr Mittel und schafften es trotzdem nicht, Großbrände zu kontrollieren. „Gegen große Wald- oder Savannenbrände kann man nur vorbeugend tätig werden.“

Feuer vorbeugen ist besser als löschen

Eine Methode seien die gezielten kontrollierten Brände, um Schutzschneisen zu schaffen, so Rivas. Die seien aber noch nicht besonders verbreitet. Es gäbe auch noch keine gesetzlichen Regelungen dazu. Und manche radikale Ökologen lehnten sie ganz ab. Sie verstünden nicht, dass man mit dem gezielten Abbrennen von 100 Hektar einem späteren Großbrand auf 10.000 Hektar vorbeugen könne. Das sei auch viel billiger, als später Waldbrände löschen zu wollen.

Das lokale Löschteam von Santiago wurde von der FAN auch in dieser Methode ausgebildet: „Dies wird zwischen Regionalregierung, Stadtverwaltung, Parkwächtern und freiwilligen Feuerwehrleuten mit langem Vorlauf geplant“, erklärt Rolando Cuellar. „Vor gerade einer Woche haben wir so ein präventives Feuer organisiert, um die Flussläufe zu schützen, aus denen Roboré sich mit Wasser versorgt. Außerdem hilft das Feuer, bei der Regenerierung von einigen nur hier vorkommenden Pflanzen. Zum Beispiel einer heimischen Orchideenart.“

Entwaldung für die Agroexportindustrie

Die Hauptherausforderung in Bezug auf die Vorbeugung, meint Richard Rivas, sei es, präventiv gegen diejenigen vorzugehen, die das Ökosystem schädigen. „Es gibt nur wenige reguläre Forstbewirtschaftungspläne, die auch befolgt werden. Wo nur die Bäume eingeschlagen werden, die sich dafür eignen. Und wenn du 20 Bäume fällst, musst du 40 neue Pflanzen. Niemand tut das.“ Statt sich darüber zu streiten, unter welcher Regierung mehr Wälder abgebrannt seien, sollten die politischen Akteure darum konkurrieren, wer mehr Wälder aufforstet oder die natürliche Verjüngung fördert.

Oder wer am meisten gegen die großflächige Entwaldung tut: Bolivien gehört heute zu den fünf Staaten der Erde, in denen die meisten Wälder gerodet werden. Zumeist zum Anbau von Soja und Sorghum für die Agroexportindustrie, sowie für Viehzucht zur Fleischproduktion. Brasilien ist ein langjähriger, China ein neuerer, fast unersättlicher Exportmarkt. Jedenfalls wenn so produziert wird, wie im bolivianischen Tiefland. Statt auf die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit zu achten, zieht man nach fünf bis sechs weiter auf neu gerodete Flächen. „Alles ist Extraktivismus“, kritisiert Richard Rivas.

97% der Brandrodungen sind illegal

Laut einer gerade veröffentlichten und von der Welthungerhilfe unterstützen Studie der Fundación Tierra wurden in Bolivien von 2011 bis 2015 im Durchschnitt jährlich 141.656 Hektar Wald abgeholzt. Nach der Verabschiedung des Nationalen Entwicklungsplans, der „Patriotischen Agenda“, waren es von 2016 bis 2021 bereits 249.234 Hektar pro Jahr.

Und während die größeren Agrarbetriebe die Bäume und gesamte Vegetation maschinell mit gigantischen Ketten niederreißen, arbeiten Siedler häufig mit Feuer. So erschließen sich kostengünstig neue Flächen, um sie später häufig an die Agrarbetriebe weiterzuverkaufen. Feuer zur Brandrodung sind in Bolivien genehmigungspflichtig. Wiederholte Amnestien für illegales Abholzen und die Ausweitung der Genehmigungen für Brände auf Flächen bis zu 20 Hektar durch Personen, die darin zudem häufig wenig Erfahrung haben, sind ein weiterer Risikofaktor für das Entstehen verheerender Großbrände.

Laut Information des Direktors der bolivianischen Forstbehörde Iver Rocha gegenüber dem Online-Portal „Guardiana“ sind 97% der Brandrodungen illegal. Doch die Strafen für ungenehmigtes Abbrennen von Waldflächen sind minimal, wenn sie überhaupt ausgesprochen werden. Bei einem Hektar illegal abgebranntem Wald liegt die Strafe je nach Betriebstyp zwischen umgerechnet etwa 7 und 33 Euro. Nur wenn Menschen zu schaden kämen, wird auch Haft angedroht.

Er könne nur Feuer löschen, meint der bescheidene Juanito Cuellar, auf die Wirtschaftspolitik oder die Justiz habe er keinen Einfluss. Und die Menschen in Deutschland?: „Ich kann nur darum bitten, dass diejenigen, die uns kennen, auf irgendeine Weise dabei helfen, die Natur zu bewahren“, so Cuellar. Ohne Anstrengung sei angesichts des bedrohten Planeten nichts zu erreichen. Alle sollten lieber an einem Strang ziehen. Und wer nichts anderes tun könne, könne zumindest eine neue Pflanze pflanzen.

Anmerkung: Dank gilt Christiane Maulhardt und Walter Tomichá bei der Unterstützung der Recherche.

Das Wandgemälde von Leonie aus dem Titel, das die Hoffnung nach den Waldbränden repräsentiert, noch einmal komplett. Die „abuelos“ sind emblematische Figuren der Chiquitano Kultur. Sie stammen aus der Zeit der Jesuitenreduktionen und repräsentieren heute vor allem die Vorfahren.