Nenn mich einfach Schlund, hat er zu mir gesagt. Viele Jahre ist das her. Jetzt habe ich ihn schon ein Jahr lang nicht mehr gesehen. Nicht einmal mit ihm telefoniert. Aber ich halte Kontakt. Weiß noch, wo wir ihn beigesetzt haben: Im Februar 2017, in Münster. Heute vor einem Jahr ist er gestorben: Joern Schlund, der Maler, der Dichter, der Kulturarbeiter – mein Freund. Fast 83 Jahre ist er alt geworden. Ein Bewegter, ein Verrückter, ein Dichter, ein Radikaler, ein Liebevoller. Einen wie ihn sollten Sie kennenlernen. Also erzähle ich ab sofort seine Geschichte. Die Story eines Eigensinnigen. Den ich nicht vergessen kann.

Irgendwo lauert immer ein Anfang, der keiner ist, weil alles mit allem zusammenhängt und alles, was diese Welt bewegt, ist eine Kette von Zufällen. Und von Notwendigkeiten, die weder ehern noch notwendig sind. So etwas muß an einem Anfang gesagt werden. Oder: Als das Kind Kind war, wußte es nicht, gar nicht und wie auch? Also Schlund.

Keine Retorte, keine Samenbank, davon war keine Rede damals, Schlund wurde ins Leben gevögelt, wahrscheinlich in dürftiger Missionarsstellung, vielleicht noch ein kurzes, leises Stöhnen, der übliche vorgetäuschte Orgasmus und dann wuchs er, wie andere Kinder auch, unter der zunehmend gewölbten Bauchdecke einer Mutter heran, die wir jetzt noch nicht näher kennen, bekam kleine Ärmchen, Beinchen, Augen, Ohren, Farbensinn und war vor allem nackt, als er das fahle Licht einer Welt erblickte, die im Wesentlichen aus akurat gezogenen Scheiteln, blank geputzten Schaftstiefeln und pechschwarzen Hakenkreuzen bestand.

Schlund wurde im Osten Deutschlands geboren, als der noch gar nicht Osten war, sondern des dunklen Reiches Mitte. Kam in einer Stadt an der Elbe zur Welt, schrie ein paarmal laut, mit hochrotem Kopf, was prompt zum Verschwinden des Vaters führte. Eine flüchtige Bekanntschaft also.

Egal, der kleine Schlund war zumindest gut versorgt, wuchs in einer noblen Wohnung auf – Stuck und Lüster an den Decken, Köchin am Herd, rote Sisalläufer im Flur.

Eines Tages klingelt es, die Mutter öffnet, es muß ein Sonntag gewesen sein, der Tisch war weiß gedeckt, und über den roten Läufer tritt ein gut rasierter Stiefvater ein und auf: „Das ist jetzt Dein Papa!“, strahlt die Mutter. Dieser Papa, den er gar nicht bestellt hatte, trug daheim gern ein weißes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln, wenn er nicht gerade Dienst bei der schwarzen SS tat.

„Mein Gott, ein NaziStiefvater!“.

„Kann man sich nicht aussuchen.“

Der alte Schlund brummt. Die Mutter hatte sich diesen Mann ausgesucht, was kann der Junge dafür?

Also sag mal: „Papa!“ Eben das wollte der kleine Schlund aber nicht, sondern verstummte vor diesem Vater. Freute sich aber, wenn sie die Großeltern besuchten: die lebten auf einem richtigen Bauernhof mit Scheune, Koppel und Wiesen. In der Nähe von Berlin. Der Großvater lief herum mit umgehängter Knarre und scharfem Beil, man weiß ja nie, der kleine Schlund in kurzen Hosen, Schnürstiefeln, Haare überm Ohr wegrasiert und auf flinken Beinen. Hat die Hühner gejagt.

Ich stelle mir Schlund vor, wie er da über den staubigen Hof hinter dem einzigen Hahn, er nannte ihn wohl Adolf, herjagt, dabei laut schreit, ihn verhöhnt: „Du kannst ja gar keine richtigen Eier legen, blöder Gockel“, das hatte er bei Wilhelm Busch und der Witwe Bolte gesehen, was den mit dem roten Kamm natürlich in Rage versetzt. Laut zeternd rennt Alfred im Zick und im Zack vor ihm davon und immer die Nellie hinterher, Schlunds Hund, kläfft. Kein räudiger, sondern ein lieber Schäferhund ist das, ein guter Deutscher, mit dem man in die Scheune laufen kann, hurtig in die kleinen Verstecke auf dem Heuboden robbt, in denen man nie und nimmer hört, wenn die Mutter ruft, oder die Oma, der Opa.

Überhaupt ist so ein kleiner Schlund meist ganz woanders. Klettert, turnt in seiner Phantasie herum, schlägt Purzelbäume und träumt sich nachts den Himmel blau. Oft genug kriegt er auch Hiebe, Schläge, Prügel, weil er es verdient hat, sagen sie. Dann ist nicht mehr der Himmel, sondern der Buckel blau – Schläge von der Mutter oder vom Stiefvater, der mit jedem Hieb seinem Führer dient. Oder später auch vom Lehrer in der Schule. Da waren sie schon in die Reichshauptstadt gezogen, mussten aber keine gelben Sterne tragen. Sterne trugen nur die anderen. Also die Schule.

„Was machst Du da unter der Bank? Zeig her!“ Der Lehrer hat seinen Kneifer aufgesetzt. Sein Haar ist frisch geölt. Der Pauker zischt, wenn er wütend ist: „Wasss hassst Du…“ Dabei wird die Stimme von Lehrer Schmidt immer ganz dünn, sein Parteiabzeichen am Revers auf wunderbare Weise immer größer und der kleine Schlund noch kleiner. Er wollte eben lieber malen oder auch zeichnen. Zeichnete damals unter der Bank Gesichter, Karikaturen. Auch den Lehrer Schmidt: Als riesengroßen Kneifer mit einer klitzekleinen giftigen Fresse dahinter. Und wer von den Mitschülern den ollen Schmidt so sah, der mußte grinsen.

Der kleine Schlund war begabt, tatsächlich.

Nur gab es damals noch keine rechte Begabtenförderung, sondern eher Hiebe, Beschlagnahme der Zeichungen als Corpus Delicti und zu Hause wieder die Treppen rauf, man wohnt im repräsentativen Berliner Gründerzeitbau, gute Gegend, im neuen Westen, er stolpert, fällt, zieht sich am Holz des Treppengeländers hoch, hetzt weiter, keiner soll die flackernde Angst in den Augen des Jungen sehen. Er schließt die Tür der Wohnung auf, kurz setzt das Herz aus, Danke,lieber Gott!, die Mutter ist nicht da und dann macht er sich irgendwie unsichtbar. Nein, nicht in der Wohnung, sondern im Dienstbotenaufgang, dort wo ein paar alte Holzkisten auf dem Treppenabsatz stehen. Dahinter kann selbst ich ihn nicht mehr sehen. Erst abends entdecke ich ihn wieder, da liegt ein klitzekleiner Schlund mit weit aufgerissenen Augen in seinem Bett, alte Eiche, knarrt, eine Sprungfeder ist hin, quietscht, nebenan das Schnarchen der Mutter, doch, doch, auch Frauen schnarchen, aber egal, der Junge hört ohnehin nichts, er träumt sich gerade Farben ins Hirn.

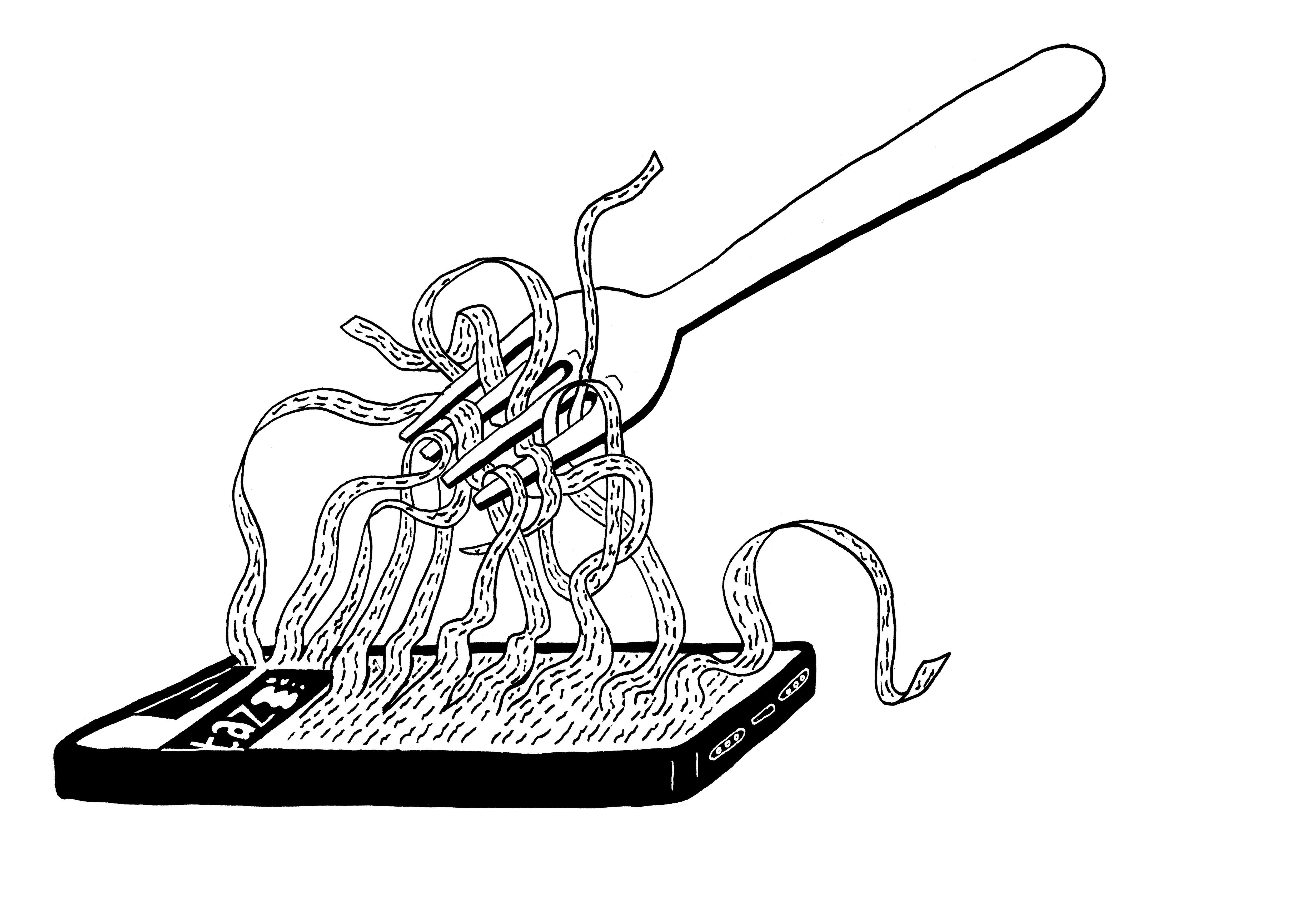

Illustrationen: Joern Schlund

(to be continued)

Lieber Detlef Berentzen,

ganz lieben Dank für diese Zeilen. So lebendig. Ja, so lebendig wie Joern auch für mich und meine Kinder in der Erinnerung noch ist. Überall hat er Spuren hinterlassen. Seine Bilder begleiten mich täglich. Ich bin neugierig und freue mich auf die Fortsetzung.

Liebe Grüße Hellen S.