Thematisch ist das am Schauspiel Stuttgart uraufgeführte Stück von Thomas Melle »Die Lage« ambitioniert. Es will die Wohnungsfrage in all ihrer Schwierigkeit auf der Bühne verhandeln. An politischer Aktualität fehlt es also nicht. Doch der Lagebericht vom Wohnungsmarkt handelt leider nicht von den Gedemütigten, Verdrängten und Wohnungslosen, jenen also, die praktisch und konkret an den kapitalistischen Exzessen leiden. Er handelt von geschäftseifrigen und skrupellosen Maklern, von sozialliberalen Akademikerfamilien mit trendigen Berufen und Luxuswünschen, von einer jungen Erbin, die sich »wie die Made im Speck« fühlt, aber selbst bemitleidet, und schließlich von faulen, sorglosen, veganen, yogaaffinen Bürgersöhnchen in einer WG, die einen fingierten Bewerber aus dem Publikum wie einen Rekruten in einem Assessmentcenter mit Fragen durchlöchern. Der Konflikt der Klassen, wie er sich in und zwischen Wohnvierteln abspielt, wird nicht thematisiert. Besonders oft vernimmt man dabei ein Lieblingswörtchen der Postdramatiker: »absurd«. Als solcher erscheint ein sozialer Widerspruch aber nur, wenn man vor ihm kapituliert, Dialektik durch Eklektizismus ersetzt.

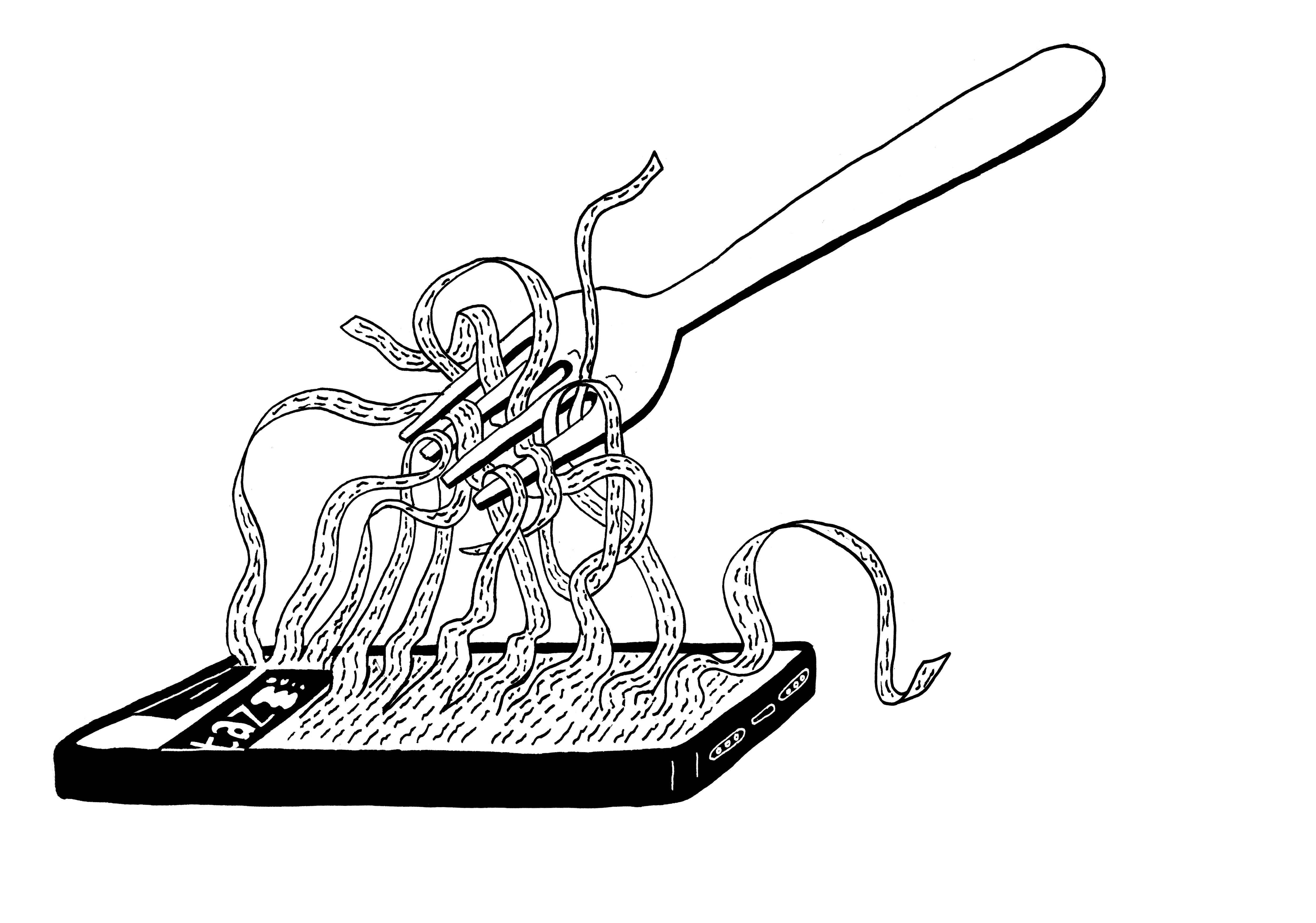

Vergeblich wartet man auf kathartische Augenblicke, komische Einsichten oder sinnliche Erkenntnisse. Die »Personen in Wohnungen an Orten und Zeiten«, wie Melle seine Szenenfolge nennt, sind holzschnittartige Karikaturen, postmoderne Subjekte aus der bürgerlichen Mittel- und Oberschicht. Die Orte sind ein sanierter Altbau im Herzen der Stadt, eine Penthouse-Oase oder eine zum Verkauf stehende Luxuswohnung. Die Oberflächlichkeit, mit der »Die Lage« einen sozialen Notstand gestaltet, weist Stück und Inszenierung als Konjunkturkunst aus: Es werden Informationen zusammengeworfen, aber nichts dargestellt. Dennoch heimst man Applaus ein, da man immerhin eine Frage thematisiert, die alle angeht. Das ist billig.

Zwar ist zum Beispiel die lebendige Spielweise von Jannik Mühlenweg beeindruckend, doch man fragt sich, was die Nebelkerze soll, wenn er in seiner Rolle als Max sagt: »Dann drückte Max die Klospülung« und im Anschluss das Gesagte imitiert. Auch strahlt Marietta Meguid eine enorme Präsenz aus. Aber wenn sie, um den Zuschlag für eine Mietwohnung zu erhalten, gemeinsam mit anderen als Akustikprobe ein Sexgestöhne simulieren muss, bleibt nebulös, welchen Wert eine solche Szene im Hinblick auf den Komplex Wohnungsnot hat. Die konzentrierte Strenge in der Stimme von Josephine Köhler als kritische Journalistin ist erfrischend, aber es bleibt verstörend, wenn sich vor ihr Wohnungsbewerber komplett entblößen, nur um das demütigende Sich-nackt-machen-Müssen zu unterstreichen, das doch in ihren Antworten mehr als deutlich wird. Da fragt man sich, ob die Regie mit der verdoppelten Demütigung sowohl auf das Gesprochene als auch auf die Sprecher abzielt.

Die Aufführung spiegelt im Ansatz die moralische Fäulnis akademischer Kleinbürger wider, die Melle als Touristen ihres Lebens vorstellt. Mehr nicht. Das Stück verkauft die Miete als »die soziale Frage unserer Zeit«, ohne zu erfassen, dass die Wohnungsfrage eine Erscheinung der Wiederkehr des Verdrängten ist: des Klassenkampfes. Wenn Sebastian Röhrle zum Schluss eine pseudokritische Brandrede gegen die Heuchelei des Bürgertums hält und »Revolution« auf eine Wand sprayt, macht das die Gesamtaufführung leider nicht revolutionär. Es zeigt allenfalls, dass heute die Revolution noch ihre Form sucht. Ihr Inhalt ist bekannt.

Nächste Aufführungen 2., 3., 4. Oktober, 30. November