Die Tendenz ist die notwendige, niemals die hinreichende Bedingung

einer organisierenden Funktion der Werke. Diese erfordert weiterhin

das anweisende, unterweisende Verhalten des Schreibenden.

Und heute ist das mehr denn je zu fordern.

Ein Autor, der die Schriftsteller nichts lehrt, lehrt niemanden.

Walter Benjamin: Der Autor als Produzent (1934)

I. Lage der Schriftsteller. Ronald M. Schernikau hatte Recht. In seiner Rede auf dem Kongress der Schriftsteller der DDR vom 1. März 1990 sagte er: „Die Künstler werden alleine sein“, die Künstler sind alleine – ob sie es seither wissen oder nicht, ob sie es wollen oder nicht.

Der Kontakt mit der Arbeiterklasse ist gebrochen. Er war es, der letzten Endes soziale Aufträge lieferte und von intellektualistischen Neigungen reinigte, nicht weil DDR-Behörden das leisteten, sondern weil die historische Situation Künstler im Osten und im Westen mit den Nöten und Bedarfen der Arbeiterklasse konfrontierte. Die einen bewusster, die anderen unbewusster. Auf kurz oder lang mussten auch die Künstler eine Haltung zu den zentralen Fragen der Epoche entwickeln, der Revolution und des Sozialismus. Selbst völlige Gleichgültigkeit war angesichts dessen eine konkrete Stellungnahme. Seither wurden die Künstler jedoch von den Werktätigen und Leidenden losgelöst, die ab den 1990er Jahren spurlos für fast zwei Jahrzehnte aus den Gesellschaftswissenschaften und aus der Literatur verschwanden, plötzlich, wie durch ein Attentat von Verschwörern. Auch dazu, dass der Begriff der Klasse, insbesondere der marxistische, von heute auf morgen ausgelöscht wurde, findet sich ein Hinweis in Schernikaus Rede: „Die spätkapitalistische Ökonomie braucht für ihre Existenz keine Rechtfertigung mehr.“ Die vorläufige Niederlage des Sozialismus bedeutete augenblicklich einen Freibrief für den Kapitalismus. Der Stachel fiel aus dem Fleisch der Restaurateure. In diesem Freibrief verzeichneten sie unter anderem: ‚Die Arbeiterklasse existiert nicht‘ und die Arbeiterklasse existierte – nicht mehr. Daraus schlussfolgerte Schernikau für die Zukunft der DDR-Schriftsteller im Besonderen und der Schriftsteller im Allgemeinen: „Am 9. November 1989 hat in Deutschland die Konterrevolution gesiegt. Ich glaube nicht, dass man ohne diese Erkenntnis in der Zukunft wird Bücher schreiben können.“ Man schrieb ohne diese Erkenntnis trotzdem Bücher, die Frage ist nur, welche. Das Jahrzehnt der großen Lüge begann, verzuckert von den Jongleuren aus dem Theoriekreis der Postmoderne.

Während die Künstler allein waren, wurden die Arbeiterinnen und Arbeiter im Gefängnis bürgerlicher Klassengewalt eingesperrt, zerrissen zwischen den herrschenden Begriffen, die die Arbeiterklasse ausradierten, und der Realität der Beherrschten, die eine begriffslose Wirklichkeit als Arbeitende führten und deshalb zur Selbstverleugnung und Scham verdammt wurden. Das Los war ein uneigenes Eigenleben, wehrlos der herrschenden Klasse als Objekt ihrer Interessen ausgesetzt. Über die Arbeiterklasse wurde nur noch in „Es-war-einmal“-Sätzen gesprochen, jeder Satz ein Tritt in die Magengrube.

Was das mit Literatur und Klassenbewusstsein zu tun hat?

Das größte Hindernis für klassenbewusste Literatur ab 1990 liegt in der sozialen Einsamkeit der Schriftsteller und ihrer naiven Unkenntnis über ihre Lage im gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang. Sie wurden in den samtüberzogenen Schoß der bürgerlichen Schranken zurückgeführt, wieder zu traditionellen Intellektuellen degradiert, von denen Antonio Gramsci einst schrieb, dass sie ihre Qualifikationen als „Korpsgeist“ empfänden, sich „kosmopolitisch“ verstünden und sich als „autonom“ und „unabhängig von der herrschenden Klasse“ betrachten würden. Mit diesen Illusionen, mit denen die bundesdeutsche Staatsräson mit Geld und dem Versprechen von blühenden Landschaften lockte, wurden sie in hegemoniale Funktionen für die deutsche Wiedervereinigung rekrutiert. Das bedeutet, Sachwalter für die virtuelle Versöhnung von real Unversöhnlichem zu sein. Die Betrogenen sollten ein zweites Mal betrogen werden.

II. Poetische Strategien. Inzwischen hat sich etwas getan. Das Feuilleton spricht von „neuer Klassenliteratur“, gar von „neuer Arbeiterliteratur“. Dieselben Spezialisten datieren mit dem 2016 auf Deutsch erschienenen Buch „Rückkehr nach Reims“ von Didier Eribon die Rückkehr der Klassenfrage. Das ist nur die halbe Wahrheit, zudem eine oberflächliche. In der Tat spitzte sich die Klassenfrage viel früher durch die soziale Verwüstung mit den Hartz-Gesetzen und der 2008 ausgebrochenen Wirtschaftskrise auch in Deutschland zu. Bürgerliche Soziologen fanden einen Begriff, „Prekariat“, um nicht auf den marxistischen Operator „Proletariat“ zurückzugreifen und das begriffliche Verhältnis beider bestimmen zu müssen.

Mit Eribons Buch entdeckte die deutsche Literaturindustrie – und das verdächtig spät –, dass die Einlassung des Themas in den Buchhandel lukrativ ist. Liberale und intersektionale Klassismus-Ideologen unterstützten dieses Manöver. Damit würden ja die Repräsentationslücken geschlossen werden, weil aus Sicht der Ingenieure der bürgerlichen Demokratie die Quelle politischer Missstände Repräsentationskrisen sind. Auch Dummheit muss man lernen. So oder so, den reellen Boden für den Bedarf gab es bereits.

Annie Ernaux, auf die Eribon in seinem Buch mehrfach Bezug nimmt, wurde als Pionierin einer neuen Arbeiterliteratur entdeckt. Schlag auf Schlag erschienen ihre Bücher, sowohl aktuelle als auch die zwischen 1970 bis 2000 erstmals veröffentlichten, die fast im Halbjahresrhythmus in deutschen (Neu-)Übersetzungen wieder verlegt wurden. Ausdrücklich auf Ernaux als Inspiratorin berufend, folgten Bücher des Literatur-Shootingstars Édouard Louis – mit bahnbrechendem Erfolg – und in Deutschland von Christian Baron „Mann seiner Klasse“ (2020), der Sammelband „Klasse und Kampf“ (2021) sowie jüngst „Schön ist die Nacht“ (2022). In dieser Reihe ist auch Daniela Dröscher mit „Zeige deine Klasse“ (2018) zu nennen, ebenso Anke Stelling mit „Schäfchen im Trockenen“ (2020), Anna Mayr mit „Die Elenden“ (2020), Deniz Ohde mit „Streulicht“ (2021) und zuletzt Marlen Hobrack mit dem Buch „Klassenbeste“ (2022); um nur die prominenten zu erwähnen. Die „neue Klassenliteratur“, gesellschaftlich-historisch von den Umständen und ideologisch von Repräsentationsdebatten begünstigt, betrat die Bühne; jung, frisch, wütend, streitbar, mit antikapitalistischer Neigung und je nach Akteur kritisch gegenüber den Moralfallen des Klassismus vom Standpunkt eines Klassenbegriffs. Das ist das Reizwort. Den Begriff der Klasse haben all diese Erzähltexte nämlich gemeinsam – aber auf welche Weise? Das ist ein ästhetisches Problem.

Zunächst strukturiert der Klassenbegriff das, was literarisch mitgeteilt wird. In all diesen Erzähltexten bildet die Arbeiterklasse ein Gravitationsfeld. Es geht um die Klasse der Ausgebeuteten und Unterdrückten. Der Schleier fällt, die nivellierte Mittelstandsgesellschaft tritt als kapitalistische Klassengesellschaft hervor. Die Konturen von Hierarchie, Gewalt, Ausbeutung, Scham in der bürgerlichen Gesellschaft heben sich markant ab. Erzähltes lässt sich dadurch in sinnvolle Zusammenhänge einordnen. Figuren und Personen geraten in soziale Umläufe der Erniedrigung und Entwürdigung. Widerspruchsvolle Dynamiken werden angestoßen, die Erfahrungen von unterdrückter Sinnlichkeit, Körperlichkeit und Sexualität freisetzen. Literatur wird wieder lebendig, wird konfrontativ. Sie handelt wieder von Welt. Dabei fällt auf, dass die Arbeiterklasse in einem kapitalistischen System auf die eine oder andere Weise als Gravitationszentrum aller Unterdrückten und Beherrschten fungiert. Man möchte meinen, dass es das schon gab und fragt sich, was das Neue dieser Literatur ist, ohne sich übereilt in ihren gemeinsamen Merkmalen zu verlieren.

An dieser Stelle lohnt sich ein Vergleich mit der „Dortmunder Gruppe 61“ in der Bundesrepublik Deutschland oder dem „Bitterfelder Weg“ in der Deutschen Demokratischen Republik. Während diese Projekte in sozialer und erzählerischer Hinsicht mit einer Position innerhalb der Arbeiterklasse Literatur produzierten, nimmt die „neue Klassenliteratur“ in sozialer Hinsicht eine Position außerhalb der Arbeiterklasse ein. Allerdings ist die soziale Positionsbestimmung nicht entscheidend. Man muss nicht unbedingt ein Leben von Arbeiterinnen oder Arbeitern führen, um überzeugend über die Arbeiterklasse schreiben zu können. Entscheidend ist vielmehr die erzählerische Sicht der Positionsbestimmung, das heißt, wie ein Werk zu und in den Produktionsverhältnissen der Epoche steht. Dass das Kenntnisse über das Leben und die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse voraussetzt, physische bis geistig vermittelte, versteht sich von selbst. So standen etwa Stefan Heym oder Peter Weiss zwar nicht sozial innerhalb der Arbeiterklasse wie Werner Bräunig oder Max von der Grün. Sie schrieben dennoch über die Arbeiterklasse und das mit einer erzählerischen Position in ihrer Mitte. Ihr Horizont war dementsprechend die Umwälzung der Produktionsverhältnisse im Sinne der Selbstbefreiung der Arbeiterklasse vom Kapitalverhältnis, wozu die Schriftsteller die Revolutionierung der literarischen Technik vorantrieben. Der Hochkultur wurde mit Gegenkultur, der Kulturindustrie mit Gegengeschichte begegnet. Diese Poesie über die Arbeiterklasse ist endozentrisch.1 Nicht nur das Klassenbewusstsein der Arbeiterinnen und Arbeiter wurde abgebildet. Mit der Abbildung wurde dieses Bewusstsein zugleich nach Lage des Klassenkampfs kritisch und historisch entgrenzt. Widerspiegelung und immer zugleich auch Organisation von Bewusstsein durch Sprache, beides mit sinnlichem Überschuss – das macht Literatur.

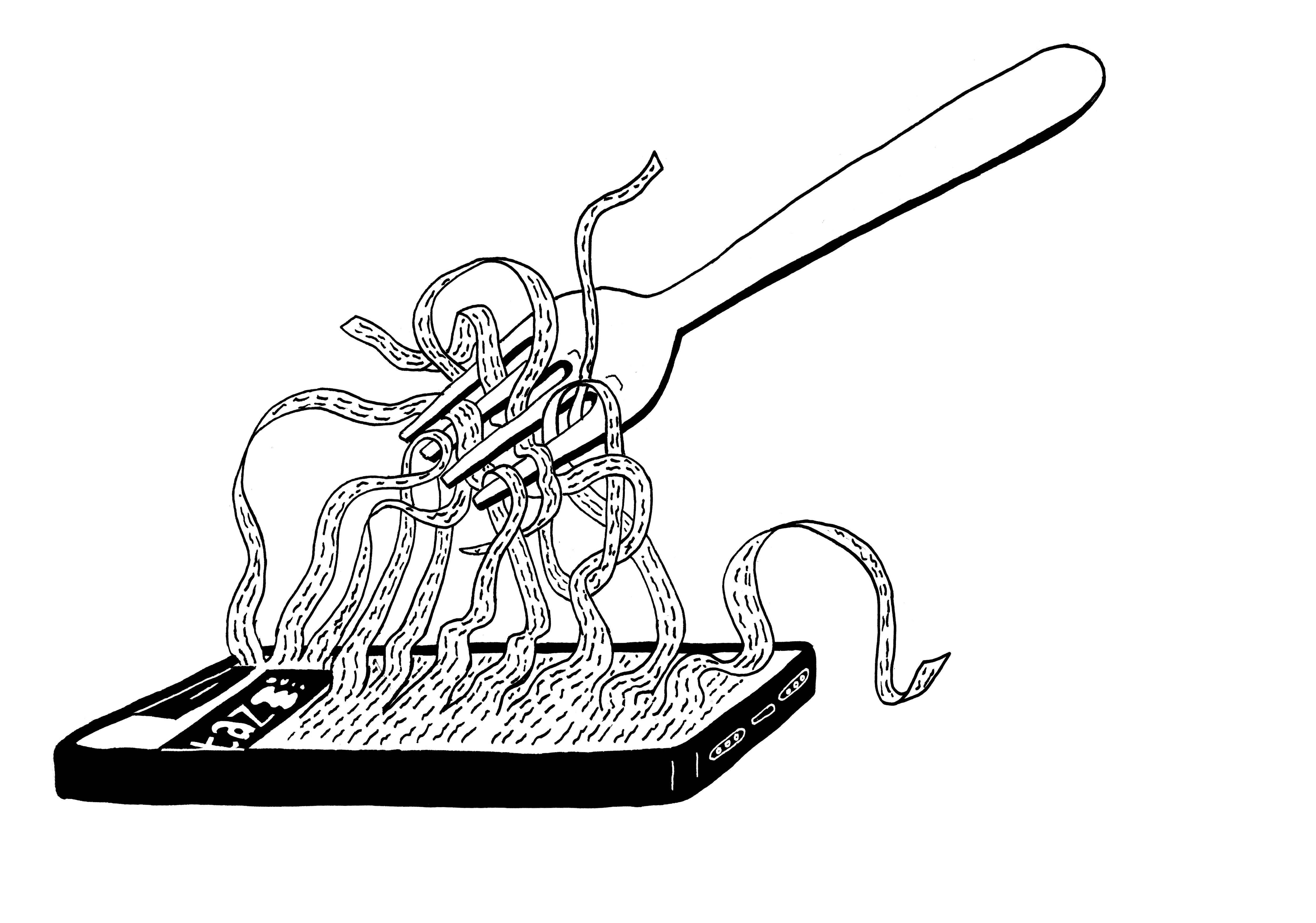

Der Autorenkreis der „neuen Klassenliteratur“ geht anders vor. Die poetische Strategie hat ihren Anfang außerhalb der Arbeiterklasse, folgerichtig auch die erzählerische Perspektive, die zudem in einer Unbestimmtheit schwebt. Man könnte das eine exozentrische Poesie über die Arbeiterklasse aus einer unbestimmten Perspektive nennen.[1] Gerade darin liegt der Grund, warum die „neue Klassenliteratur“ oft zurückblickt, zurückkehrt, sich zurückwendet, Kindheit und Jugend mobilisiert, feine Unterschiede chirurgisch ergründet, sich fremd in der eigenen Familie fühlt, in Suchbewegungen in zeitlicher Rückfolge gerät, sich zwischen das Erzählen und das Erzählte soziale Scham und Entfremdung schieben, Vergangenheit der bestimmende literarische Ereignisraum für die Textdisziplin ist, um endlich zu fragen: Was hat das und das aus mir gemacht?

„Arbeiterklasse“ ist in der „neuen Klassenliteratur“ fast ausschließlich ein Synonym für soziale Herkunft aus Arbeiterfamilien.

III. Merkmale. Vor Gericht sind nur bewiesene Behauptungen Tatsachen. Der Beweis ist der Nachweis für das Vorhandensein der Realität der in Frage stehenden Behauptung. Das ist das Wahrheitsritual am Gericht. Dass eine vorgebrachte Behauptung oder Klage bewiesen ist, entscheidet je nach Gerichtswesen ein Richter oder eine Jury, zusammengesetzt aus Bürgerinnen und Bürgern. In diesem präzisen Sinn tritt die „neue Klassenliteratur“ als Beweisführerin vor das Gericht der Bürgerlichen. Dabei bedient sie unterschiedliche Beweismittel. Die Erzähltexte sind ihre Urkunden, die Erfahrungen der Autoren (und die der Familienmitglieder) ihre Sachverständigen und die Biografien ihre Zeugen für den Beweisgegenstand, dass es die Arbeiterklasse wirklich gibt und dass Armut wirklich tödlich ist. So lässt sich die poetische Strategie der „neuen Klassenliteratur“ beschreiben. In den Köpfen bürgerlicher Intellektueller, die ab 1990 das endgültige Verschwinden der Arbeiterklasse beschworen haben, manifestiert sich diese Strategie als in der Tat Wieder- oder Rückkehr der Arbeiterklasse, obwohl die Arbeiterklasse nie aufgehört hat zu sein.

Der Ausgangspunkt der poetischen Strategie der „neuen Klassenliteratur“ gibt jedoch auch Aufschluss über die – mehr oder weniger – gemeinsamen Merkmale ihrer literarischen Technik und die Funktion von Klasse in den Erzähltexten. Im Vorwort des Sammelbands „Klasse und Kampf“ fassen Maria Barankow und Christian Baron sie zusammen: „Die Beiträge finden für unsere widersprüchlichen Leben im Kapitalismus literarische Mittel. Sie setzen sich mit den Klassenstrukturen auseinander, verorten sich in ihnen, wollen sie überwinden – doch sie machen sich nicht zum Sprachrohr einer Gruppe, einer politischen Partei oder Strömung. Wir wollen durch persönliche Perspektiven die Missstände greifbar machen und damit eine Einladung zur Empathie aussprechen. Wir möchten aber auch Probleme benennen.“ Mit gewissen Anpassungen lässt sich diese Selbstbeschreibung für die „neue Klassenliteratur“ verallgemeinern.

Klasse kommt weitgehend als Coming-of-Age-Geschichte daher. Arbeit ist die dominante Kategorie in der Kindheit und Jugend, danach verschwindet sie. Sie beschert keinen Wohlstand. Enge, Lärm, Perspektivlosigkeit bilden die Parameter von Wünschen und Sehnsüchten. Gewalt ist permanent anwesend, ob durch alkoholsüchtige Väter, Homophobie, sexuelle und häusliche Übergriffe, die Unterdrückung der Frau, Drogen, Kriminalität, Selbstverleugnung oder Armut.

Dabei erscheint Bildung als einziger Fluchtpunkt und Ausweg der erzählenden Subjekte. Dass Bildung die Klassenschranke zu den Bürgerlichen trotzdem nicht überwinden lässt, führt meist zu gesellschaftskritischen Schlussfolgerungen, nicht jedoch zwangsläufig zur Negation des bürgerlichen Klassensystems. Wenn es einen Ausweg gibt oder solche verhandelt werden, bleiben sie individuell. Politisch betrachtet schwingt im Subtext Kritik an der und Appell an die Sozialdemokratie mit – bei gleichzeitigem Übersehen, dass die Sozialdemokratie das Beste war, was dem Kapitalismus in seiner Geschichte passieren konnte.

Zerrüttete Arbeiteridentitäten, meist männlich, bilden die negativen Bezugspunkte, die mit einer liebevollen, manchmal auch wütenden, manchmal demütigen Hingezogenheit der Autoren verknüpft sind. Die Geschichten sind meist in der Vergangenheit angesiedelt, entsprechend erscheint das Elend als ein vergangenes. Klasse wird in den Erzählsträngen der soziale Raum für literarische Arbeitermilieustudien, nicht Forum zur Entwicklung von Klassenbewusstsein oder Einübung von Solidarität der Leidenden. Vielmehr wird ein Zustand beschrieben, in dem es Klasse und Armut, nicht jedoch Klassenbewusstsein gibt. Das, was „toxische Maskulinität“ genannt wird, ist allgegenwärtig.

Die Beziehung zur Herkunftsklasse hat nicht selten einen mit abstraktem Schuldbewusstsein aufgeladenen theologischen Zug. Die Orte und Räume der Arbeiterklasse zu verlassen, wird metaphorisch als „Verrat“ an der eigenen Klasse beschrieben: als Häresie, Abfall vom Glauben. Worin der Verrat konkret liegt, wird mit dem Hinweis auf soziologistische Narrative, man lebe ja nicht mehr als Arbeiter oder müsse seine Herkunft unter Bürgerlichen leugnen, nicht weiter beschrieben. Demnach werden Verdachtsmomente gestreut, Teil der Arbeiterklasse könne man nur kraft Geburtsurkunde sein und wer diese Urkunde aus ehrenwerten oder schäbigen Motiven zerreißt, könne nicht mehr zurück, auch nicht durch Reue oder Sühne: Der Mythos von Abtrünnigen und Gebrandmarkten. Nichtsdestotrotz gibt der Abstand zwischen Herkunft und Ankunft (meist ohne Ankunft), der in all seinen Momenten mannigfaltige Stoffe für Erzählungen liefert, den Pulsschlag für das Bewusstsein der eigenen und sozialen Geschichtlichkeit. Die Lüge von der Geschichtslosigkeit des Kapitalismus, womit seit 1990 die Bürgerlichen Unsterblichkeit beanspruchen, wird entlarvt. Ein Gott, der sterblich ist, ist kein Gott. Er ist ein Ausbeuter.

Alles kreist um gesellschaftlich verursachte Armut. Sie hat physisches Vernichtungspotenzial. Die Autoren schreiben gegen Formen der Ausbeutung und Ausgrenzung, unterlassen es jedoch, das System der Ausbeutung und Ausgrenzung zu adressieren. Damit würde ihre Überwindung nicht nur gewollt, sondern auch durch übergreifende Momente in Aussicht gestellt werden. Klassenkampf wird in seinen Wirkungen auf die passiv leidende Arbeiterklasse beschrieben. Insofern erscheint die Arbeiterklasse im Fadenkreuz des Klassenkampfs der Bürgerlichen. Die Arbeiterklasse kämpft dabei nicht oder kämpft allenfalls gegen sich. Zumindest hat sie keine aktive Rolle. Wenn aber die Arbeiterklasse nicht kämpft, nur passiv Schläge erleidet, warum müssen die Bürgerlichen dann einen Klassenkampf gegen sie führen, warum müssen sie Wehrlose schlagen? Dieser wunde Punkt bleibt offen. Wer zuschlägt, hat Motive.

Schließlich zum Erzählmodus: Es ist nur folgerichtig, dass die literarische Hauptmethode bei der Biografie der Autoren ansetzt. Sie lässt sich als autofiktionale Sozioanalyse beschreiben. Die soziale Logik im eigenen Leben wird be- und hinterfragt. Das Subjekt in den Erzähltexten ist demnach ein Autor-Erzähler, ein Ich, das explizit oder implizit preisgibt, der Autor des Erzähltextes zu sein. Es geht um seine Biografie, um seine Verwandten, um seine Familie. Möglichst wenig Fiktion bestimmt das Vorgehen. Hier ist auch die Debatte um das Verhältnis von Klasse und Klassismus in der Literatur zu verorten, ebenso die Gefahr, in einen literarischen Populismus mit Betroffenheitsgejammer abzugleiten, der sich problemlos durch große Verlagshäuser vermarkten lässt. Dieser Erzählmodus, wenn er jene Gefahr meistert, hat jedoch den Vorteil, objektiv im Kapitalismus produzierte Klassengewalt wieder subjektiv werden zu lassen, heißt: die Gewalt der Bürgerlichen, ihre Politik, ihren Sozialabbau, ihren Reichtum, ihren Steuerraub, ihre gouvernementale Sprache persönlich nehmen zu können.

Die „neue Klassenliteratur“ zeigt, dass die Klassengesellschaft real ist, es geht um Leben und Tod, ums Überleben. Das, was an ihr als „neue Arbeiterliteratur“ bezeichnet werden kann, gründet im Erzählen von Geschichten der Besiegten aus der Sicht von Arbeitertöchtern und -söhnen. Wer seine Lage erkennt oder nicht, das ist die Frage, und dabei gibt es so etwas wie Schicksal, das man soziale Klasse nennt, das ist der Weg zu Antworten. Es bleibt spannend, wie der Weg der „neuen Klassenliteratur“ verlaufen wird. Denn sie drückt die Kontaktaufnahme zwischen Schriftstellern und Arbeiterklasse aus. Sie kann ein Zurückziehen für einen Sprung sein, der die Wände sozialer Einsamkeit von Schriftstellern einreißen soll. Das könnte unter herrschenden Bedingungen das Einbüßen von kommerziellem Erfolg bedeuten. Doch mit diesem Weg entwickeln die Autoren nicht nur ihr eigenes Klassenbewusstsein, sie fördern auch das anderer Autoren, indem sie vormachen, wo sie überhaupt etwas machen: schreibend. Der andere Weg wäre ein Pendeln um das jetzige Niveau herum und eine mal stärkere, mal schwächere Anpassung an offizielle Intellektuellendebatten zum Thema „Klasse“. So wäre die Marktfähigkeit weiterhin gesichert. Denn noch gilt – class sells.

IV. Konfrontation. „Ich weiß nicht, was es bedeutet, einen marxistischen Roman zu schreiben“, sagte die irische Bestsellerautorin Sally Rooney, 1991 geboren, in einem Interview mit Louisiana Channel 2019. Sich selbst bezeichnet sie als Marxistin. Ihre Bücher sind preisgekrönt, werden in der „must-read“-Liste von Barack Obama aufgeführt und wurden bereits in zahlreiche Sprachen übersetzt. Ungeachtet dessen, wie viel Marxismus wirklich in ihren Büchern steckt, stellt sie die richtige Frage zur richtigen Zeit: Was ist ein „marxistischer Roman“? Gibt es ihn?

Die Hauptsache im Marxismus ist nicht, dass er von einer Klassengesellschaft ausgeht, auch nicht, dass der Klassenkampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie, zwischen Arbeiterklasse und Kapitalistenklasse der Motor der Geschichte ist und jede Pore des gesellschaftlichen Seins durchdringt. Solche Klassentheorien gab es schon vor Marx’ Zeiten und finden sich auch nach Marx noch. Die Hauptsache im Marxismus ist die revolutionäre Aufhebung sämtlicher Klassengesellschaften durch den Klassenkampf der Arbeiterklasse, den Aufbau einer klassenlosen Gesellschaft, genannt Kommunismus. Darin liegt das Alleinstellungsmerkmal des Marxismus und darin gründet sein Klassenbegriff. Nicht bloß – aber auch – interpretierend, sondern verändernd ist in die Welt einzugreifen. Zu allen Wissenschaften, einschließlich zur ästhetischen, verhält sich der Marxismus primordial. Für Kommunisten ist er die Wissenschaft der Wissenschaften. Er hat Fundierungscharakter. Das Analyse-Arsenal des Marxismus rüstet den Geist mit revolutionärer Theorie. Sie drängt per Definition zur Praxis der Revolution.

Innerhalb der allgemeinen Bewegungsform kapitalistisch formierter Gesellschaften gibt es eine relative Eigenlogik von Kunst und Literatur; relativ deshalb, weil Kunst und Literatur ihre Daseins- und Möglichkeitsbedingungen – Grenzen wie Perspektiven – im widerspruchsvollen Klassenkampf vorfinden; und Eigenlogik deshalb, weil die Maßgabe der Kunst und Literatur aus dem Handwerk von Künstlern und Schriftstellern kommt. Das Wort ist der Rohstoff, die formgebende Sprache das Produktionsmittel, die von Klassen umkämpfte Realität der Gegenstand von Literatur. Auf kurz oder lang artikuliert jede Dichtung eine Haltung zum Klassenkampf und zu seinen Wurzeln, zum Leben, zur Welt, wie sie beschaffen ist und positiv oder negativ beschaffen sein sollte. Eine Dichtung, die dies marxistisch tut, gibt eine unter vielen Haltungen an, allerdings unter Einschluss des Alleinstellungsmerkmals des Marxismus. Die Arten und Weisen, die literarische Technik, die Formen des „marxistischen Romans“ sind so vielfältig wie die inhaltliche Bandbreite in den Kämpfen, Nöten, Leiden der nach eigenem Ausdruck suchenden Klasse arbeitender Menschen. Jeder Roman, der eine marxistische Haltung zur Welt verbreitet und damit den Realitätssinn schärft – ob als Klassen-, Protest-, Kampf-, historischer, postmigrantischer oder Science-Fiction-Roman – hat Modellcharakter zum Verfassen von „marxistischen Romanen“. Man kann in einem Roman eine marxistische Haltung zur Welt einnehmen, diese sogar in unterschiedlicher Weise versprachlichen.[2] Insofern ist Rooneys Frage beantwortbar.

In „Die Ästhetik des Widerstands“ von Peter Weiss, 1975 erschienen, gibt es eine bemerkenswerte Passage, worin der namenlose Erzähler – ein Arbeiter – „Barrikaden am Wedding“ von Klaus Neukrantz und „Das Schloss“ von Franz Kafka vergleicht. Das wirkt auf den ersten Blick irritierend. Für den Erzähler jedoch „stießen wieder die beiden Gegensätze aufeinander, die für mich ausschlaggebend waren, hier die vielschichtige, schwierige, ständig ausweichende Wirklichkeit, dort die Realität, greifbar, klobig, ein kantiger Block.“ So gegensätzlich beide Bücher erscheinen, sieht er eine zentrale Gemeinsamkeit, nämlich dass sie ein „Proletarierroman“ sind, als würden die Bücher jeweils das Gegenstück des anderen sein, nicht einander ausschließend, sondern ergänzend. Denn beide Romane behandeln je nach ihrem eigenen Sound den Widerstand gegen die Unterdrücker vom Standpunkt Unterdrückter. Der eine mit der Geradlinigkeit des Inhalts, der andere mit der permanenten Umschlägigkeit der Form. Was hier als Gegensatz aufeinander stößt, ist Inhalt und Form des Widerstands; und Widerstand meint im weitesten Sinn den Erkenntnismodus, dass die Welt, wie sie beschaffen ist, gegen dich ist, sodass du gegen sie bist, um die Welt in eine menschliche umzuschaffen, die für dich ist. Diese radikale Pointe entsteht im Zusammenstoß von Gegensätzen, die sich beim Erzähler zu einer Einheit namens „Proletarierroman“ aufheben. In der Mitte dieses Zusammenpralls verbirgt sich die Ästhetik des Widerstands. Die Funken entspringen aus der Konfrontation der Mittel der Poesie mit der Prosa des Klassenkampfs im Alltag und im historischen Maßstab. Das ist es, was „für mich ausschlaggebend war“, wie der Erzähler bekennt, ausschlaggebend für sein Klassenbewusstsein, vermittelt durch Literatur. In Konfrontationen wie diesen – dem Zusammenprall von der kantigen Realität in „Barrikaden am Wedding“ mit der vielschichtigen Wirklichkeit in „Das Schloss“ – liegt die Möglichkeit zum Schreiben von „marxistischen Romanen“ in der Zukunft.

So wäre man wieder bei Schernikau.

V. Das richtige Leben. Im Juni 2022 wagte es die 42-jährige Lyrikerin Elisa Aseva, die als Kellnerin in Berlin lebt, in einem Interview mit Deutschlandfunk Kultur zu sagen: „Ich glaube, dass wir den Kommunismus haben müssen, wenn wir eine Zukunft für alle wollen.“ Diese Aussage könnte auch von Schernikau stammen. Sie knüpft vom anderen Ende an die Erkenntnis an, die Schernikau vom 9. November 1989 für die Zukunft von Literatur gezogen hat. Asevas Aussage vervollständigt nahezu Schernikaus Erkenntnis. Es gibt ein richtiges Leben im falschen, nämlich im Kampf gegen das falsche Leben. Mit dieser Erkenntnis hat die „neue Klassenliteratur“ das Zeug zur klassenbewussten Literatur.

1 Das Begriffspaar „exozentrisch“ und „endozentrisch“ stammt aus der Linguistik. Hier werden sie jedoch nach ihrem Begriffsursprung eingesetzt: lat. centrum aus altgriechisch kéntrum ‚Mittelpunkt‘, aus altgriechisch éndon ‚innen‘ und aus altgriechisch éxo ‚draußen‘.

2 Unter diesem Gesichtspunkt gibt es z.B. auch den „aristotelischen Roman“, den „kantianischen Roman“ oder den „poststrukturalistischen Roman“ usw.