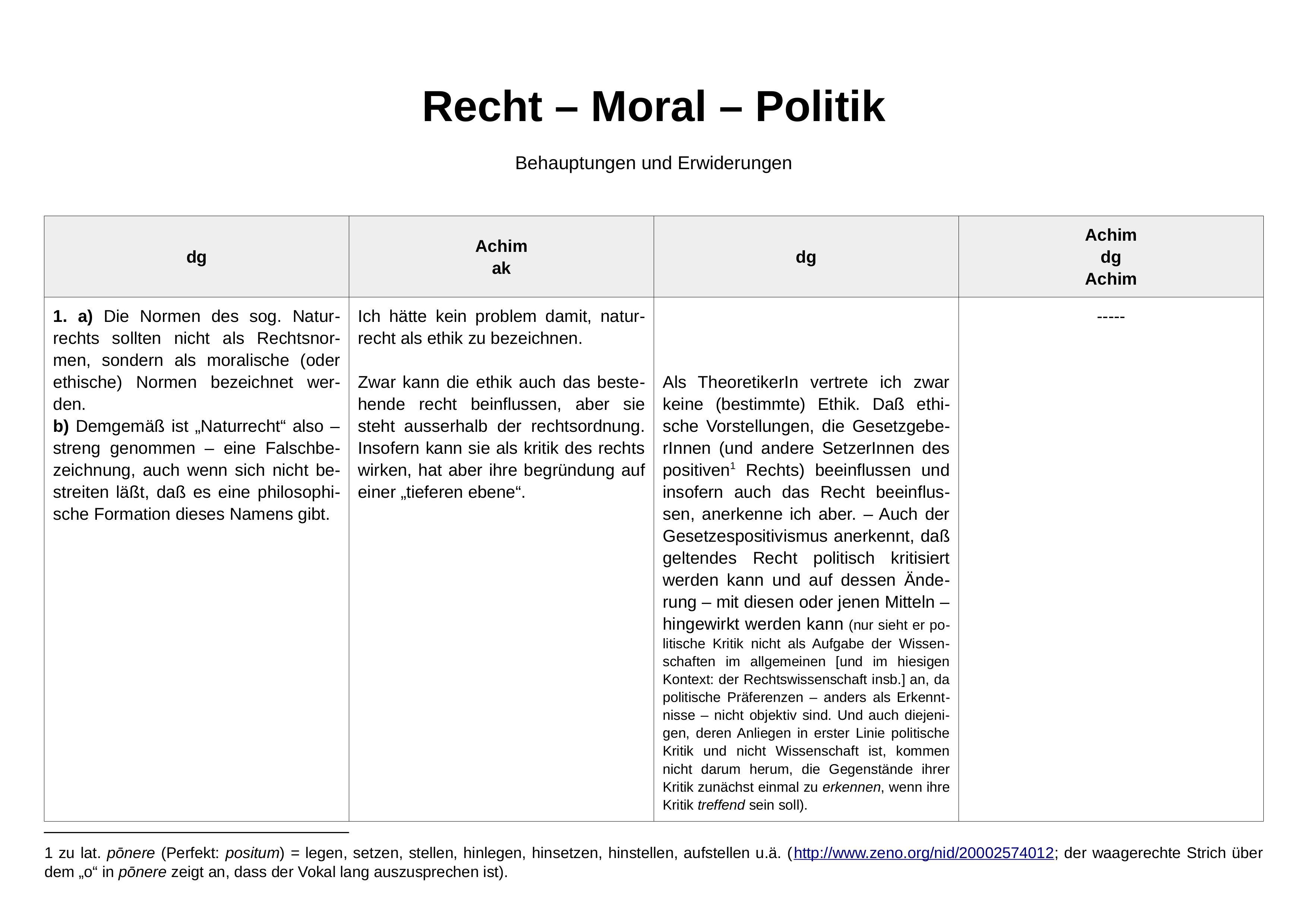

Das Folgende entstand im Dialog mit Achim Schill und einer dritten Person („ak“). Es folgt zunächst mein Ergebnis und dann eine Dokumentation seiner Entstehung – auch mit Einwänden von Achim und ak.

1.

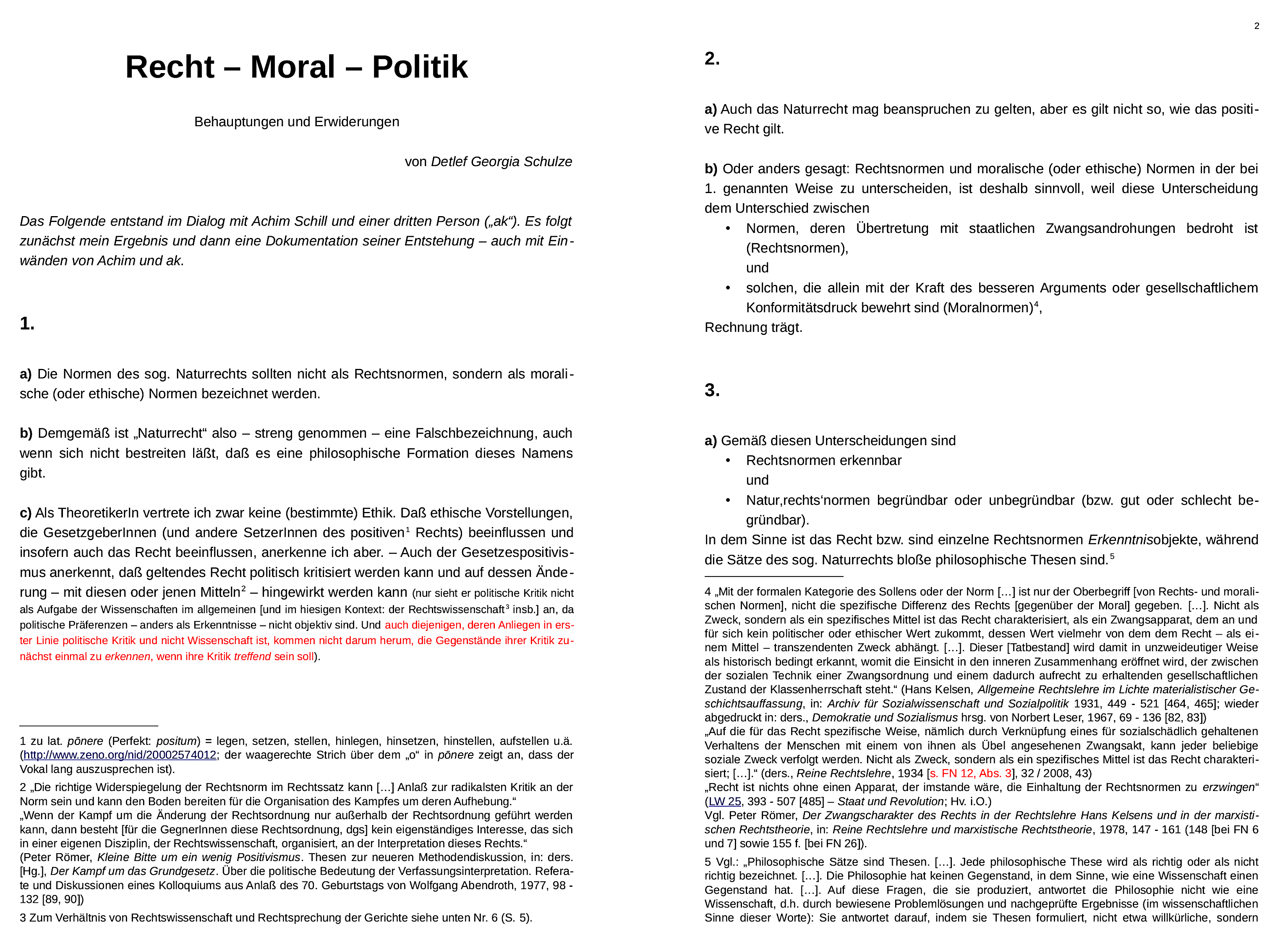

a) Die Normen des sog. Naturrechts sollten nicht als Rechtsnormen, sondern als moralische (oder ethische) Normen bezeichnet werden.

b) Demgemäß ist „Naturrecht“ also – streng genommen – eine Falschbezeichnung, auch wenn sich nicht bestreiten läßt, daß es eine philosophische Formation dieses Namens gibt.

c) Als TheoretikerIn vertrete ich zwar keine (bestimmte) Ethik. Daß ethische Vorstellungen, die GesetzgeberInnen (und andere SetzerInnen des positiven1 Rechts) beeinflussen und insofern auch das Recht beeinflussen, anerkenne ich aber. – Auch der Gesetzespositivismus anerkennt, daß geltendes Recht politisch kritisiert werden kann und auf dessen Änderung – mit diesen oder jenen Mitteln2 – hingewirkt werden kann (nur sieht er politische Kritik nicht als Aufgabe der Wissenschaften im allgemeinen [und im hiesigen Kontext: der Rechtswissenschaft3 insb.] an, da politische Präferenzen – anders als Erkenntnisse – nicht objektiv sind. Und auch diejenigen, deren Anliegen in erster Linie politische Kritik und nicht Wissenschaft ist, kommen nicht darum herum, die Gegenstände ihrer Kritik zunächst einmal zu erkennen, wenn ihre Kritik treffend sein soll).

2.

a) Auch das Naturrecht mag beanspruchen zu gelten, aber es gilt nicht so, wie das positive Recht gilt.

b) Oder anders gesagt: Rechtsnormen und moralische (oder ethische) Normen in der bei 1. genannten Weise zu unterscheiden, ist deshalb sinnvoll, weil diese Unterscheidung dem Unterschied zwischen

-

Normen, deren Übertretung mit staatlichen Zwangsandrohungen bedroht ist (Rechtsnormen),

und

-

solchen, die allein mit der Kraft des besseren Arguments oder gesellschaftlichem Konformitätsdruck bewehrt sind (Moralnormen)4,

Rechnung trägt.

3.

a) Gemäß diesen Unterscheidungen sind

-

Rechtsnormen erkennbar

und

-

Natur‚rechts‘normen begründbar oder unbegründbar (bzw. gut oder schlecht begründbar).

In dem Sinne ist das Recht bzw. sind einzelne Rechtsnormen Erkenntnisobjekte, während die Sätze des sog. Naturrechts bloße philosophische Thesen sind.5

b) Allerdings sind auch Naturrechtsnormen erkennbar – aber nicht als Recht i.S.d. der von mir vorgeschlagenen Definitionen, sondern als Teile jener in 1. b) erwähnten philosophischen Formation, die sich aber nicht auf ein bestimmtes Naturrecht einigen konnte.

c) Recht (im strengen Sinne) ist dagegen dadurch gekennzeichnet, daß der Streit, welche Gerechtigkeitsüberzeugungen u.ä. als Recht gelten, temporär (d.h.: unter dem Vorbehalt späterer Rechtsänderung) politisch entschieden und in Gesetz- und Verordnungsblättern veröffentlicht wird.

4.

a) Das Recht im strengen Sinne ist deshalb berechenbar; es sorgt für Rechtssicherheit – d.h. einigermaßene Vorhersehbarkeit des Zuschlagens der Staatsgewalt.

b) Das sog. Naturrecht ist dagegen – mangels verbindlicher Entscheidung des Streits zwischen verschiedenen Naturrechts-Auffassungen – nicht in der Lage, für Rechtssicherheit zu sorgen. Wird dem Staat (zu denen an dieser Stelle auch die Gerichte gezählt seien) gestattet, sich auf Naturrecht zu berufen, sinkt die Rechtssicherheit, d.h. die Berechenbarkeit des Zuschlagens der Staatsgewalt.

5.

a) Der Marxismus – also das, was Marx und Engels ab 1845 (ab Abrechnung mit ihrem „vormaligen philosophischen Gewissen“6) entwickelten – postuliert kein Naturrecht – und das ist gut so.

b) Der Marxismus vertritt die Auffassung, daß das Gerechte

-

entweder mit dem status quo identifiziert werden muß („gerecht [… ist was] der Produktionsweise entspricht, ihr adäquat ist“7) (den vor-kommunistischen status quo wollen MarxistInnen aber gerade überwinden!)

-

oder aber in der Vielfalt der Vorstellungen davon, was „gerecht“ ist verschwimmt („Haben nicht auch die socialistischen Sektirer die verschiedensten Vorstellungen über ‚gerechte‘ Vertheilung?“8).

a) Und hinsichtlich des positiven – d.h.: gesetzten – Rechts scheint mir der Marxismus zwei Thesen zu vertreten:

aa) „die ökonomischen Verhältnisse“ werden nicht „durch Rechtsbegriffe geregelt“, sondern „die Rechtsverhältnisse [entspringen] aus den ökonomischen“9.

bb) „in jedem einzelnen Falle [müssen] die ökonomischen Thatsachen die Form juristischer Motive annehmen müssen, um in Gesetzesform sanktionirt zu werden, und […] dabei [ist] auch selbstverständlich Rücksicht zu nehmen […] auf das ganze schon geltende Rechtssystem“.10

b) Ich würde meinerseits hinzusetzen:

aa) Das Verhältnis beider Thesen zueinander bedarf genauerer Ausarbeitung.

bb) α) Der historische Materialismus (bzw. eine spez. Teil-Disziplin11 von ihm) ist ausschließlich für die materiellen ‚Ursachen‘ des Rechts zuständig.

β) Dafür muß er aber erst einmal wissen, was – zu bestimmten Zeitpunkten das Recht ist bzw. war. Für Beantwortung dieser Frage ist die Rechtswissenschaft zuständig, die keine Teil-Disziplin des historischen Materialismus ist.

γ) Das Recht kann also nicht in hegel-marxistischer Manier aus der Ökonomie ‚abgeleitet‘ werden und diese ‚Ableitung‘ kann nicht die rechtswissenschaftliche Erkenntnisproduktion ersetzen.

6.

a) Zwar ist Rechtsprechung (der Gerichte) von der Rechtswissenschaft zu unterscheiden. Aber Aufgabe der Gerichte ist, das geltende Recht zu erkennen und – zusätzlich zur Aufgabe der Rechtswissenschaft: es anzuwenden – und nicht sich über die Entscheidungen der Rechtssetzungsorgane hinwegzusetzen.12

b) Diese Aufgabebestimmung ist – solange es überhaupt Staat, Recht und Gerichte gibt – politisch zu begrüßen. Denn:

„Trotz der fast durchgängigen Unbekanntheit des geltenden Rechts in der Bevölkerung kann bei brisanten Rechtsänderungen während des laufenden Gesetzgebungsverfahrens soviel Aufmerksamkeit für die Austragung öffentlicher Kontroversen erzeugt werden, daß trotz der Selektivität politischer Wahlmechanismen eine rudimentäre demokratische Kontrolle der Rechtssetzung noch erhalten bleibt. Aber selbst dieses Minimum demokratischer Legitimation des Staatshandelns über die demokratische Kontrolle läuft ins Leere, wenn das Recht eine Struktur annimmt, die die Staatsapparat immer weniger bindet.“13

7.

a) Deshalb ist meine juristische USA-Berichterstattung so, daß sie einigen als politisch ‚(be)wertungs-scheu‘ erscheinen mag:

-

Mich interessiert zur Zeit nicht, ob das US-Recht schlecht / politisch kritikwürdig ist (das ist es als bürgerliches etc. sicherlich in vielen Fällen).

-

Mich interessiert, ob Trump – wie ihm vorgeworfen wird – das geltende Recht bricht oder ob vielmehr die Gerichte, die gegen ihn entscheiden – wie Trump diesen oft vorwirft – das Recht brechen.

b) Mit anderen Worten: Ich bewerte die Gerichtsentscheidungen nicht danach, ob deren Inhalt politisch sympathisch ist (für oder gegen Trump) ausfällt14 (wie das in einem Großteil der deutschen USA-Berichterstattung geschieht), sondern mich interessiert, ob die Gerichtsentscheidungen der US-Rechtsordnung entsprechen (und komme auch diesbzgl. – angesichts der Menge von Entscheidungen – oft nur dazu, die Argumente beider Seite zu referieren, aber zu keiner eigenen Bewertung).

8.

Die vorgenannte Frage zu beantworten, ist auch Voraussetzung dafür, um eine weitere Frage zu beantworten, die einige Gemüter bewegt (und auch mich in der Tat interessiert): Findet in den USA zur Zeit eine Faschisierung statt?

Dazu weiterhin – mangels Erkenntnis – keine klare Antwort von meiner Seite, aber ein klares Kriterium15:

Solange sich alles im Rahmen der – zweifelsohne (bürgerlich-)demokratischen US-Verfassung abspielt, ist es keine Faschisierung, sondern bloß eine institutionelle Gewichtsverlagerung (zur Exekutive) innerhalb der bürgerlich-demokratischen Gewaltenteilung.

9.

Das Kriterium der Gesetzesbindung rücke ich deshalb so stark in den Vordergrund, weil wir in den USA (noch) bürgerlich demokratische Gesetzgebung haben. Solange die früher beschlossenen und weiterhin geltenden sowie die neuen, vom jetzigen Kongreß beschlossenen Gesetze im Großen und Ganzen (einzelne Gesetzesbrüche von Seiten der BürgerInnen oder das Staates machen den Kohl nicht fett!) eingehalten werden, kann es daher – per definitionem – nicht Faschismus sein.

(Faschismus und demokratische Gesetzgebung schließen sich aus. Denn Faschismus bedeutet u.a. starke Einschränkung oder sogar Beseitigung auch des inner-bürgerlichen Pluralismus.16 Ohne Pluralismus aber keine demokratische Gesetzgebung. Solange demokratisch beschlossene Gesetze im Großen und Ganzen eingehalten werden, kann es daher kein Faschismus sein.)

10.

Deshalb genügt mir für eine Diagnose „Faschisierung“ oder gar „Faschismus“ nicht,

-

daß viele Klagen gegen Trumps Politik eingereicht werden,

-

daß eine ganze Reihe der Klagen erfolgreich ist,

und

-

die Trump-Regierung in einer ganzen Reihe von Fällen pseudo-anarchische (Verzögerungs-)Spielchen mit den Gerichten treibt.

Vielmehr ist zu klären, ob die Gerichte im jeweiligen Fall juristisch zu Recht oder zu Unrecht für oder gegen die Trump-Regierung entscheiden.

Dokumentation der Entstehung des vorstehenden Textes:

http://blogs.taz.de/theorie-praxis/files/2025/06/Entsteh__Recht_-_Moral_-_Politik.pdf (9 Seiten)

Der vorstehende Text als .pdf-Datei:

http://blogs.taz.de/theorie-praxis/files/2025/06/dg_zu__Recht_-_Moral_-_Politik.pdf

Fußnoten zum Text:

1 zu lat. pōnere (Perfekt: positum) = legen, setzen, stellen, hinlegen, hinsetzen, hinstellen, aufstellen u.ä. (http://www.zeno.org/nid/20002574012; der waagerechte Strich über dem „o“ in pōnere zeigt an, dass der Vokal lang auszusprechen ist).

2 „Die richtige Widerspiegelung der Rechtsnorm im Rechtssatz kann […] Anlaß zur radikalsten Kritik an der Norm sein und kann den Boden bereiten für die Organisation des Kampfes um deren Aufhebung.“

„Wenn der Kampf um die Änderung der Rechtsordnung nur außerhalb der Rechtsordnung geführt werden kann, dann besteht [für die GegnerInnen diese Rechtsordnung, dgs] kein eigenständiges Interesse, das sich in einer eigenen Disziplin, der Rechtswissenschaft, organisiert, an der Interpretation dieses Rechts.“

(Peter Römer, Kleine Bitte um ein wenig Positivismus. Thesen zur neueren Methodendiskussion, in: ders. [Hg.], Der Kampf um das Grundgesetz. Über die politische Bedeutung der Verfassungsinterpretation. Referate und Diskussionen eines Kolloquiums aus Anlaß des 70. Geburtstags von Wolfgang Abendroth, 1977, 98 – 132 [89, 90])

3 Zum Verhältnis von Rechtswissenschaft und Rechtsprechung der Gerichte siehe unten Nr. 6.

4 „Mit der formalen Kategorie des Sollens oder der Norm […] ist nur der Oberbegriff [von Rechts- und moralischen Normen], nicht die spezifische Differenz des Rechts [gegenüber der Moral] gegeben. […]. Nicht als Zweck, sondern als ein spezifisches Mittel ist das Recht charakterisiert, als ein Zwangsapparat, dem an und für sich kein politischer oder ethischer Wert zukommt, dessen Wert vielmehr von dem dem Recht – als einem Mittel – transzendenten Zweck abhängt. […]. Dieser [Tatbestand] wird damit in unzweideutiger Weise als historisch bedingt erkannt, womit die Einsicht in den inneren Zusammenhang eröffnet wird, der zwischen der sozialen Technik einer Zwangsordnung und einem dadurch aufrecht zu erhaltenden gesellschaftlichen Zustand der Klassenherrschaft steht.“ (Hans Kelsen, Allgemeine Rechtslehre im Lichte materialistischer Geschichtsauffassung, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 1931, 449 – 521 [464, 465]; wieder abgedruckt in: ders., Demokratie und Sozialismus hrsg. von Norbert Leser, 1967, 69 – 136 [82, 83])

„Auf die für das Recht spezifische Weise, nämlich durch Verknüpfung eines für sozialschädlich gehaltenen Verhaltens der Menschen mit einem von ihnen als Übel angesehenen Zwangsakt, kann jeder beliebige soziale Zweck verfolgt werden. Nicht als Zweck, sondern als ein spezifisches Mittel ist das Recht charakterisiert; […].“(ders., Reine Rechtslehre, 1934 [s. FN 12, Abs. 3], 32 / 2008, 43)

„Recht ist nichts ohne einen Apparat, der imstande wäre, die Einhaltung der Rechtsnormen zu erzwingen“ (LW 25, 393 – 507 [485] – Staat und Revolution; Hv. i.O.)

Vgl. Peter Römer, Der Zwangscharakter des Rechts in der Rechtslehre Hans Kelsens und in der marxistischen Rechtstheorie, in: Reine Rechtslehre und marxistische Rechtstheorie, 1978, 147 – 161 (148 [bei FN 6 und 7] sowie 155 f. [bei FN 26]).

5 Vgl.: „Philosophische Sätze sind Thesen. […]. Jede philosophische These wird als richtig oder als nicht richtig bezeichnet. […]. Die Philosophie hat keinen Gegenstand, in dem Sinne, wie eine Wissenschaft einen Gegenstand hat. […]. Auf diese Fragen, die sie produziert, antwortet die Philosophie nicht wie eine Wissenschaft, d.h. durch bewiesene Problemlösungen und nachgeprüfte Ergebnisse (im wissenschaftlichen Sinne dieser Worte): Sie antwortet darauf, indem sie Thesen formuliert, nicht etwa willkürliche, sondern begründete Thesen, die ihrerseits neue Demarkationslinien ziehen und so neue philosophische Fragen aufkommen lassen. Und so weiter bis ins Unendliche.“ (Louis Althusser, Philosophie und spontane Philosophie der Wissenschaftler, 1985, 19, 20, 24, 55)

6 „als er [Engels] sich im Frühling 1845 ebenfalls in Brüssel niederließ, beschlossen wir den Gegensatz unsrer Ansicht gegen die ideologische der deutschen Philosophie gemeinschaftlich auszuarbeiten, in der That mit unserm ehemaligen philosophischen Gewissen abzurechnen. Der Vorsatz ward ausgeführt in der Form einer Kritik der nachhegelschen Philosophie. Das Manuskript, zwei starke Oktavbände, war längst an seinem Verlagsort in Westphalen angelangt, als wir die Nachricht erhielten, daß veränderte Umstände den Druck nicht erlaubten.“ (MEGA II/2, 99 – 103 [101 <Zeile 38> – 102 <Zeile 4>]; vgl. MEW 13, 7 – 11 [10] – Vorwort [von 1859] zur Kritik der Politischen Ökonomie)

Mit dem „Manuskript, zwei starke Oktavbände“ ist die Deutsche Ideologie (MEGA I/6; vgl. MEW 3, 9 – 530) von Marx und Engels gemeint.

7 MEGA II/15, 331 (Zeile 34 f.); vgl. MEW 25, 351 2 – Das Kapital. 3. Band. Druckfassung 1894; vgl.: „Behaupten die Bourgeois nicht, dass die heutige Vertheilung ‚gerecht‘ ist? Und ist sie in der That nicht die einzige ‚gerechte‘ Vertheilung auf Grundlage der heutigen Productionsweise?“ (MEGA I/25, 3 – 25 [12, <Zeile 10 – 12>]; vgl. MEW 19, 11 – 32 [18] – Kritik des Gothaer Programms)

10 MEGA I/30, 122 – 162 (158 [Zeile 13 – 16]); vgl. MEW 21, 259 – 307 (302) – Feuerbach; die Stelle wird wieder zitiert in MEGA I/31, 397 – 413 (399 [Zeile 44 f.], 400 [Zeile 38 f.], FN *); vgl. MEW 21, 491 – 509 (494) – Juristensozialismus.

Vgl. auch MEGA II/1.1, (43 [Zeile 19 f.], 44, [Zeile 1 f., 6 – 8]); vgl. MEW 13, 615 – 642 [639, 640] und MEW 42, 15 – 45 [43] – Einleitung [von 1857] zur Kritik der Politischen Ökonomie: „Notabene in Bezug auf Punkte, die hier zu erwähnen, und nicht vergessen werden dürfen: […]. 6) Das unegale Verhältniß der Entwicklung der materiellen Production z. B. zur künstlerischen. […]. Der eigentlich schwierige Punkt hier zu erörtern ist […] der, wie die Productionsverhältnisse als Rechtsverhältnisse in ungleiche Entwicklung treten.“ (Hv. hinzugefügt)

11 historisch-materialistische Politikwissenschaft, historisch-materialistische Rechtsgeschichtswissenschaft o.ä.

12 Auch wenn wir – mit Kelsen – sagen, daß die Gerichte „individuelle Rechtsnormen“ [*] setzen, so sind sie aber – und zwar gerade nach Kelsen – nicht befugt, die allgemeinen Rechtsnormen zu brechen, sondern sollen die individuellen Rechtsnormen innerhalb der allgemeinen Rechtsnormen setzen.

[*] „die Tätigkeit des Richters [erschöpft sich] keineswegs in einem Erkenntnisakt […]; dieser ist nur Vorbereitung eines Willensaktes, durch den die individuelle Norm des richterlichen Urteils gesetzt wird.“ (Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, 1934, 7 / 2008, 21)

„Ermächtigt durch ein Gesetz, das ist eine generelle Norm, konkrete Fälle zu entscheiden, wendet der Richter, mit seiner eine individuelle Norm darstellenden Entscheidung, das Gesetz auf einen konkreten Fall an; ermächtigt durch eine richterliche Entscheidung, eine bestimmte Strafe zu vollstrecken, wendet das Vollstreckungsorgan die individuelle Norm der richterlichen Entscheidung an.“ (Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, 1960, 15 / 2017, 45)

Ich finde insbesondere den Ausdruck „Willensakt“ in der Ausgabe von 1934 (das Buch erschien beim Wiener Verlag Deuticke; Kelsen hatte 1933 seine Kölner Professur verloren und ging nach Genf) nicht geglückt; aber zutreffend ist jedenfalls:

„Sie [die Forderung nach Gesetzesbindung des Richters] meint […] nicht, daß der Richter als Subsumtionsautomat zwischen Gesetz und konkretem Rechtsfall nur im Wege einer logische Operation vermittele – […]. Seine [der Positivismus] Methodenlehre intendiert vielmehr den Vorrang der grammatikalischen und systematischen Auslegung bei der Konkretisierung des Gesetzes. Die richterliche Entscheidung legitimiert sich demzufolge zwar nicht durch logische Deduktionen, aber durch den Bezug auf das seinerseits prozedural [d.h.: den Gesetzgebungsprozeß, dgs] legitimierte Gesetz. Mit der so verstandenen Gesetzesbindung sind fast immer mehrere, aber nicht beliebig viele richterliche Entscheidungen zu legitimieren, […].“

(Ingeborg Maus, „Gesetzesbindung“ der Justiz und die Struktur der nationalsozialistischen Rechtsnormen, in: Ralf Dreier / Wolfgang Sellert [Hg.], Recht und Justiz im „Dritten Reich“, Frankfurt am Main, 1989, 80 – 103 [85])

13 Ingeborg Maus, Verrechtlichung, Entrechtlichung und Funktionswandel von Institutionen, in: dies., Rechtstheorie und Politische Theorie im Industriekapitalismus, Fink: München, 1986 (urn:nbn:de:bvb:12-bsb00040886-9), 277 – 331 (279).

14 Schon gar nicht fordere ich mehr politischen Aktivismus von RichterInnen bei der Rechtsprechung, vielmehr wäre m.E. eine stärker zivilgesellschaftliche und weniger justiz-orientierte Widerstandsstrategie gegen Trump wünschenswert.

15 Von der Erklärung von Faschismus mit dem vermeintlichen Interesse bestimmter Kapital-Fraktionen (Monopol- und/oder Finanzkapital) oder mit bestimmten Kapitalismus-Stadien halte ich dagegen nichts; siehe dazu:

-

Göran Therborn, The Frankfurt School, in: New Left Review Iss. 63, Sept./Oct. 1970, 65 – 96 (80, 82, 84)

-

https://www.untergrund-blättle.ch/politik/theorie/genus-proximum-et-differentia-specifica-faschismus-rule-of-law-und-rechtsstaat-teil-i-008909.html (längeres Therborn-Zitat) und https://www.untergrund-blättle.ch/politik/theorie/die-usa-unter-trump-und-musk-teil-2-008916.html (vor dem dortigen Abschnitt „Zum Weiterlesen“: deutsche Übersetzung des Therborn-Zitates).

16 Das Entscheidende ist m.E. die „starke Einschränkung oder sogar Beseitigung auch des inner-bürgerlichen Pluralismus“; denn daß die insb. kommunistische Fundamentalopposition – mehr oder minder rigide – aus dem politischen Pluralismus ausgeschlossen wird, kommt phasenweise auch in bürgerlichen Demokratien vor.