Meine Füße im Sand treten auf harte Realitäten. Überall hier liegen scharfkantige, versteinerte Fetzen abgestorbener Korallen. Die Strände hier sind selten weich. Kaum katalogreif. Aber doch schön genug für eine Ahnung von „Paradiesischem“. Und mit Taucherbrille und Schnorchel kann man so einige Fische bei den Korallenformationen entdecken, die strahlend bunter sind als alle Tiere, die ich je gesehen habe. Ein Fisch hatte eine verdammte französische Flagge auf die Flosse gemalt. Ich musste lachen und es blubberte.

Die Idee vom „Paradies“ ist in mir und will doch nicht ganz ausreifen. Hier gibt es sogar einen Ort mit Namen Jardin d’Eden. Einen Park. Mit Öffnungszeiten. Da fühl ich mich kaum wie ein Entdecker.

Die „Entdecker“ Amerikas konnten noch Orte finden, die kein ihnen bekannter Mensch je gesehen hatte. Die spanischen Eroberer vermuteten das wahrhaftige, irdische Paradies auch irgendwo zu finden. Ganz nah dran waren sie immer. Irgendwo in den Bahamas. Überall feine Sandstrände und Korallenriffe und türkises Meer. „Das musste doch göttlich sein, so schön sieht das aus“, dachte einer der spanischen Kolonisten vielleicht. Sie, allen voran der Seefahrer Colón (latinisiert Columbus), markierten die Idee einer „geschlossenen Welt“, und damit den „Beginn des modernen Zeitalters“. So erzählt es Tzvetan Todorov – Historiker, Soziologe, Philosoph und vieles mehr laut Wikipedia – und ich habe seine wahre Geschichte über „Die Eroberung Amerikas. Das Problem des Anderen“, gerade angefangen zu lesen.

Im Bus auf den Weg zum Strand, vor drei Monaten, las ich noch <<L’Étranger>> („Der Fremde“) von Camus. Das war vor der Ausbreitung von Corona und der Bus war voll bis auf den letzten Platz, wie eigentlich fast immer bei dieser Linie.

Ich saß vorne rücklings, also hingewandt zu den meisten anderen Fahrgästen. Ich hielt das Cover mit seinem Titel auf Gesichtshöhe und wollte auch irgendwie, dass vielleicht der ein oder andere sieht, was ich hier lese. Das tue ich öfters. Mich interessiert auch selbst ständig, welches Buch ein Mensch neben mir gerade liest und ich versuche unauffällig auf den Titel zu schielen. Die Arbeit wollte ich den anderen abnehmen. Gleichzeitig war es ein Versuch der Annäherung im Sinne von: „Hey, guckt mal: Ich lese schwierige, französische Literatur!“ Ich fühlte mich bisher sehr als Tourist und hatte das sichere Gefühl, dass es auch jeder sofort mitkriegt, der mich nur kurz anschaut.

Ob es wirklich so viele überhaupt hier gibt, die das interessiert, dass ein weiterer Tourist mit ihnen im Bus sitzt, fragte ich mich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich dachte vielmehr, dass ich gerne hätte, dass es sie interessiert.

Bisher hatte ich im Grunde gar keinen Kontakt zu Einheimischen und dachte daran, mich vielleicht provokant den Blicken anderer nähern zu können, indem ich mich bewusst als „Fremder“ in Szene setzte. Ich dachte wirklich, vielleicht spricht mich ja beim Aussteigen jemand auf das Buch an. Ich hatte einen guten Tag und fühlte mich selbstbewusst genug für einen Dialog auf Französisch.

Je mehr ich das existenzialistische Werk von Camus jedoch las, desto mehr senkte ich das Cover. Vor dem Lesen hielt ich den Titel für offensichtlich. Da ist jemand fremd in einem anderen Land – so wie ich gerade. Je weiter ich jedoch las, desto offensichtlicher wurde für mich die Anteilnahmslosigkeit, mit der der in einen Mord verwickelte Protagonist die Welt betrachtet – sich gewissermaßen selbst von ihr entfremdet.

Dieses Gefühl der Fremdheit, es scheint vielmehr ein Akt der inneren Abschottung nach außen zu sein – ob nun bewusst oder nicht. Die Fremdheit wird erst vom Verstand in die Welt gesetzt, wo vorher nur simples Gefühl sich mit den Dingen verband. Welches Kind würde je Neugier entwickeln, wenn die ängstliche Befremdlichkeit aber dieser Faszination von etwas Neuem, und damit Anderem, immer zuvorkäme?

Selbst wenn ich heute von Faszination getrieben das paradiesische Fremde suche, egal, was ich finde, ist es zu weit von der Vorstellung eines Paradieses weg und gleichzeitig viel zu nah an mir selbst dran, als dass ich absolute Bestätigung finden könnte.

Ich suche das Fremde und sobald ich selber im Fremden auftauche, fülle ich das Bild vor mir mit meinen Augen, meiner Auffassung, meiner Anwesenheit und alles bekommt mindestens einen vertrauten Anstrich meiner Perspektive. Sobald ich das vorher als „fremd“ klassifizierte Ding oder Wesen eben finde, es, ihn oder sie fühle, macht das ganze Konzept von „Fremdheit“ schon keinen Sinn mehr. Ich fange ungefragt an zu assoziieren und wenn nicht, dann ist die Erfahrung auch so leer wie der verkaterte Kopf nach süchtiger Nacht.

Um das gefühlte Wesen auch im Nachhinein noch als fremd zu betrachten, bedarf es schon zusätzlicher gedanklicher Anstrengung, erneut distanzierender Rechtfertigung, um es, ihn oder sie nicht mehr als das zu betrachten, was es, er oder sie wirklich ist: Viel zu vielfältig und voller Räume öffnender Eigenschaften, um es mit einem einfachen Wort zurechtweisen zu können.

Ich kam total neugierig auf dieses Neuland hier. Nicht nach Algerien wie bei Camus, aber ebenfalls ein koloniales Erbe von Frankreich – nur eben ein bisher weiter weg. Algerien erlangte die Freiheit von la Métropole 1962 – nach einem achtjährigen Krieg. Ob das hiesige la Réunion jemals Unabhängigkeit wollte oder will, habe ich in keinem bisherigen Gespräch oder öffentlichen Diskurs (bisher) mitbekommen. Nur ein halbzerrissenes „Frexit“-Plakat habe ich mal in meinem Viertel entdeckt. Das Privileg, unter der Schirmherrschaft Europas geboren zu sein, abzuweisen, findet ja schon seit einigen Jahren Konjunktur.

Ich selbst habe mir das Privileg des postkolonialen Europäers schamlos zu Nutze gemacht und mich auf ein vielleicht letztes, großes Abenteuer weit weg von allem Gewohnten – wie ich es zumindest vorher dachte – ins welterstickende Flugzeug begeben. Auf die Suche gemacht nach etwas völlig Neuem, oder eben Fremden.

Zur Erweiterung der Perspektive. Zur inneren Weiterentwicklung.

Schon länger bin ich eigentlich der festen Überzeugung, dass das Fliegen zum Vergnügen eindeutig der Vergangenheit angehören sollte. Eigentlich? Nein, schon sicher. Aber eigentlich bin ich ja auch mehr als ein Tourist hier, nicht so ein Kamera-Träger auf Fantasien-Shopping für zwei Wochen Komfortzone. Trotzdem habe ich häufig meine Kamera dabei. Aber natürlich mit künstlerischem Anspruch. Natürlich.

Aber ich bin ja zumindest ein halbes Jahr hier. Ein Erasmus-Student der „Corona-Generation“. Ausgebildet oder zumindest eingebildet genug, um mit Wissen die Welt zu verändern. Und in mir flimmern sozialistisch anmutende Utopien – guter Ton der Intellektualisten der mich schickenden Exzellenzuniversität – von möglichen „Konsum-Gutscheinen“ für die Bevölkerung – noch 1x Fliegen im Leben, 2x Boot fahren in 10 Jahren, 1x Vergnügungskonsum pro Tag (z.B. 1x Veranstaltungseintritt, oder 1x 100 g Schokolade – im Vergleich zu den 20 g pro Woche in 1984 denke ich da großzügiger, …).

Und ein bisschen kam ich auch auf die Insel hier, um mir den Kindheitstraum zu erfüllen, einmal die Tropen bzw. den Dschungel gesehen zu haben. Dschungel, vor Hitze und Tiergeschrei schwitzend, habe ich so nicht gefunden. Aber Schweiß. Und einen tropischen Wald am stetigen Berghang mit der durchdringendsten Stille, die ich je (nicht) gehört habe.

Ich stapfte plätschernd durch den kühl dampfenden, tief-dunkelgrünen Wald nach einem Regenschauer, saugte die Luft in mich hinein, freute mich, dass ich den Duft erkenne: „Wie im Tropenhaus!“ und lachte mich selbst aus für den Gedanken.

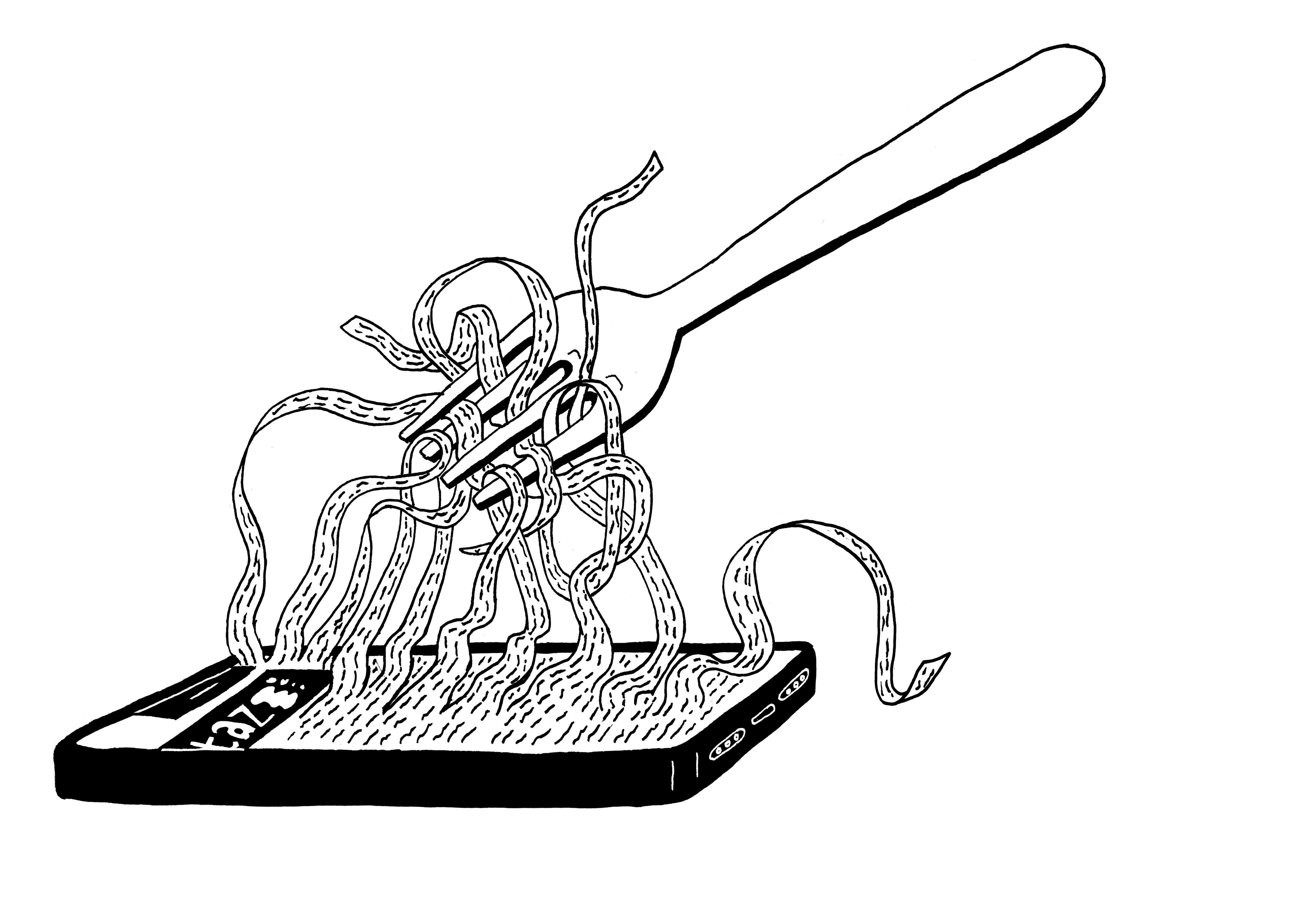

Wie überzivilisiert sind wir Menschen, dass wir das „Fake“ für die Hauptreferenz der Erfahrung halten? In sicheren Zonen mit Öffnungszeiten und Eintritt lernen wir abstrakte, aber fassbare Ideen von paradiesisch anmutender Exotik. Auch jetzt beim Fische beobachten im Meer mit Taucherbrille denke ich ständig, mich in einem riesigen, wundersamen Aquarium zu befinden.

Auch in meinen gelegentlichen Bildnachricht-Berichten nach Deutschland bemerke ich, dass ich selbst das Klischee vom Paradies aufrechterhalte und darauf achte, Bilder mit Meer und Palmen zu verschicken. Ich möchte die Leute mitnehmen, fort aus in ihrem Alltag in eine Idee von „Weit-weg“. Und das ginge doch nicht mit Bildern von den hiesigen Bäumen, die fast genauso aussehen wie in Mitteleuropa.

Das Gefühl, dass ich vor der Reise beim Anschauen der Google-Bilder hatte, gleicht selten dem leibhaftigen Bild der Insel. Vorfreude, Spannung in sicherem Umfeld, im Vergleich mit mal strahlender, mal blendender Realität, die besonders von meiner Tageslaune abhängig ist. Manchmal war die Realität durchaus schöner als die Postkarte. Meistens aber wurde ich in den unvorhersehbarsten Momenten von purem Glück erwischt, sodass ich alleine irgendwo rumsitzend auf einmal laut loslachen musste oder lächelnd meine salzigen Glückstränen trank.

Aber der große, heroische Moment, auf dem Berg stehend mit der perfekten Aussicht bei strahlendem Wetter, und das am besten ohne andere Touris und trotzdem nicht allein, wie ich es mir vor der Reise gewünscht hatte, ist wohl zu utopisch gewesen.

Das letzte Mal im Gebirge war es so neblig, dass man nichts gesehen hat und der schönste Moment war, als ich von anderen Wanderern angesprochen wurde. Danach legte sich doch noch die Aussicht kurz frei, aber ich musste bemerken, dass ich nicht vor dem Panorama stand, das ich recherchiert hatte. Ich hatte mich unbemerkt verlaufen. Und später festgestellt, dass ich von der dramatischen Aussicht auf die Klüfte der Inselmitte nur ein paar hundert Meter entfernt gewesen war – da, wo sich die Wolkendecke auch als erstes geöffnet hatte. Sehr schlimm finde ich das nicht. Ein bisschen doof hab ich mich angestellt. Und ich hatte trotzdem einen dramatisch schönen Tag!

Ich konnte hier zumindest ein Stück weit meine kindlichen Afrika-Träume mit echten Bildern ersetzen. Hier auf der kleinen Insel gibt es nur kaum Tiere. Kaum große Tiere zumindest. Viele kleine bis schon relativ große Spinnen. Einige süße Singvögel. Aber viele Hunde, auf Straßen und in Gärten durchbellend. Und überall diese Menschen. Welche andere Art hat sich jemals so stark verbreitet?