Noch einmal tauche ich fasziniert durch diese endlose Badewanne. Wahrscheinlich zum letzten Mal. Zwischen verblichenen, weißen und gerade-noch-rötlichen Korallen sehe ich einen Halfterfisch. Es ist Khan, der narbengezeichnete, unausgesprochene Chef der Aquarium-Bande aus „Findet Nemo“. Er hat endlich in die Freiheit gefunden. Und er schwimmt nicht einmal panisch vor mir weg, obwohl er doch schon so schlechte Erfahrungen mit meinesgleichen gemacht hat.

Fast alle Fische hier sind genauso erstaunlich zutraulich, fast neugierig, wie die kleinen Singvögel hier überall auf der Insel. Nur ein dunkler, etwas kräftigerer Fisch beäugt mich misstrauisch wie kurz vorm Angriff, als ich knapp an ihm vorbeischwimme. Ich kriege ein bisschen Schiss vor dieser fingergroßen Kreatur zwischen den Korallen.

Der Rest hier ist eher unaufgeregt. Als wären sie sich sicher, ich wäre keine Bedrohung. Der Mensch ist ihnen wohl eher Wal als Hai. Sie verfehlen unser Bild. Wir haben nur unsere Methoden verfeinert, vervielfacht. Wir haben das Töten eine riesige Nebensache werden lassen sowie auch den Konsum vom Produkt so weit es eben geht distanziert. Wir sind mehr als Haie mit Harpunen und Netzen. Wir haben Supermärkte und Bohrinseln. Dafür unterwegs in fernen Gewässern, dessen Regeln die Mehrheit von uns noch nie zu verstehen versucht hat. Europa war historisch dabei nicht einmal Vorreiter, aber global dennoch wahrscheinlich am prägensten. Obwohl die Einigkeit unter den Ländern zwischen Nordsee und Mittelmeer damals wahrscheinlich deutlich geringer ausfiel. Man verglich sich, und fand sich in Konkurrenz und ikonisierender Nachahmung.

Einerseits bin ich Befürworter eines vereinten Europas.

Andererseits befremdet mich auch eine endgültige Zusammenschließung der historisch verfeindeten Kolonialmächte. Ich werde das Gefühl nicht los, dass es nur für den Wunsch der Wiedererschließung eigener Supermacht gewollt ist. Mit Deutschland als unausweichlichem Zentrum.

Die Geschichte erzählt von vielen Errungenschaften und ein paar Fehltritten. Im Geschichtsunterricht ging es gefühlt nur um den Zweiten Weltkrieg und die Französische Revolution. Mein persönlicher Eurozentrismus wurde für mich erst jetzt fühlbar, als ich mich aus dem Schoß des gemäßigten Klimas zumindest ein Stück weit herauswagte. Und das auch noch in koloniales Erbe. Naja, ich bereue es nicht. Die hier gemachten Erfahrungen, Wandertouren, spontanen Begegnungen mit Insulanern und die „Süd-Früchte“ schmecken besser als die Vorstellungen.

Der große, romantisierte Entdeckerdrang/Kolonisierungstrieb hat sich mittlerweile auf noch fernere Welten verlagert. (Während die vorhandenen Ausbeutungen der Urlaubsparadiese entweder ökonomische Rechtfertigung oder „unschuldige“ Ausblendung finden.)

Elon Musk, vom Spiegel 2017 als „Illusionskünstler“ bezeichnet, will den Mars kolonialisieren. In einem TED Talk im selben Jahr stammelt er auf die Frage nach seinen Gründen etwas zusammen, dass ihm die großen Ziele der Menschheit fehlen. Die Gründe, morgens aufzustehen. Die Motivation, eine bessere Zukunft zu finden.

Die Ausflüge in die Weltfremdheit brauchen keine Palmen mehr, sie brauchen jetzt vor allem Technologie – für ihre großen Ziele. Selbst die Reichsten, oder gerade sie, müssen sich am Ende der Kette an Rechtfertigungen leere Begriffsgebäude erschaffen, um ihre Gier zu rechtfertigen. Ihre planetengefährdende Utopiensucht. Für ihre immerfernen Königreiche. Für Ziele knapp über dem erreichbaren Horizont.

Das heroische Geschwafel von Größe des Möchtegern-Guru Musk, der uns allerlei verschwenderische Zukünfte verkaufen will, unterscheidet sich für mich nicht von der Eroberungs- und Kriegsrhetorik fast aller „bedeutenden“, lebenden und toten Staatsoberhäupter.

Mutti Merkel ist dabei sprachlich stets subtil geblieben. Die Worte Macrons vom 16. März waren dagegen direkter: „Nous sommes en guerre“ …gegen Corona natürlich. Den unsichtbaren Feind. Der, der noch nicht mal so etwas wie Intention kennt. Der nach gängigen Definitionen nichtmal eine Lebensform darstellt.

Die Konsequenzen dieser Rhetorik sehe ich täglich auf Bussitzen. Auf großen Stickern lese ich, dass ich hier nicht sitzen soll, weil wir zusammen gegen Covid-19 kämpfen. Es gibt auch viel Solidarität, klar. Ich habe während der Quarantäne wöchentlich Bananen und Avocados aus dem Nachbarsgarten geschenkt bekommen.

In manchen Medien jedoch wird eine Volkssouveränität idealisiert, die auf Feindbildern, auf Abstand anstatt auf gemeinsamen Werten fußt. Wie lange kann das gutgehen?

Wie lange bleibt die Entfernung zur Wirklichkeit ein physisches Maß von 1,5 Metern? Ich persönlich bin schon länger ein bisschen ein Hygiene-Hypochonder, wasche mir ständig die Hände und halte die Luft an, wenn jemand neben mir hustet. Für halb Asien ist ständiges Maskentragen auch nichts neues. Man tut es auch eher für die anderen, als für sich selbst.

Das jetzt fehlende Händeschütteln vermisse ich auch gar nicht. Ich lege meine Handflächen lächelnd zusammen, mache ein „Namaste“ – meine schmunzelnde, willkommende Begrüßung. Die andere Person versteht schon…

Das Umarmen einiger weniger Leute vermisse ich aber trotzdem. Als ich auf dem Gipfel eines Berges vor ein paar Tagen zufällig einer Freundin nach 2 Monaten Quarantäne wiederbegegnete, umarmte ich sie gedankenlos im Rausch der Aussicht. Und entschuldigte mich etwas später dafür, als mir die allgemeine Situation wieder einfiel.

Meinem heimlichen Schwarm auf 2276 Metern zufällig zu begegnen, war dann doch zu viel für vernünftiges Denken. Ich schwimme immer noch im Gefühl dieses schweißtreibenden, wundervollen Tages. Sie ist jetzt wieder auf dem fernen, amerikanischen Kontinent.

Der schöne Irrtum des Paradieses. Der träumende Idealismus eines großen Glücks.

Auch noch beim Aufwachen. Aber das innere Imperium will keine Rache. Es will Frieden. Verständnis.

Meine Neigung, aus jeder aus der Reihe tanzenden Schönheit, Hässlichkeit oder Normalität eine Analogie zu formen, ist mein tiefer Wunsch nach Verständnis.

Verständnis und Verstehen. Die Welt und mich selbst.

Da flieht nichts, aber da rennt etwas. Mein Herz schlägt schnell. Ich starre durch die materielle Welt hindurch. Ich sitze mit klopfendem Herzen. Es klopft an die Tür meiner Zukunft, will sie sehen, will sie verstehen. Der innere Türsteher ist im gleichen Viertel groß geworden. Er gibt der Neigung zum Vertrauten gerne Einlass.

Die Idee, etwas wiederzuerkennen und festzuhalten, ist auch eine meiner Motivationen zu schreiben. Es ist im Grunde auch Sentimentalität. Da will ich mir nichts vormachen. Die Vergangenheit ist Ort der Schönheit, seit ich Geschichten angefangen habe nicht nur zu hören, sondern zu verstehen. Dabei haben sich die Details aufgebaut, aber die Basis so vieler Geschichten bleibt die gleiche. Ich erkenne sie wieder. Nein, ich erkenne etwas darin wieder für mich. Das kann der neuen Geschichte, dem neuen Bild aber vielleicht gar nicht gerecht werden.

Wer es kennt, mit einer Berühmtheit verglichen zu werden, ist selten wirklich damit einverstanden. Manchmal denke ich sogar bei bestimmten Gesichtern, sie würden bestimmten Tieren ähneln. Hasen, Katzen, Seekühe und Faultiere schauen mich täglich an in Fußgängerzonen, Wartezimmern und an Haltestellen. Aber das sage ich ihnen lieber nicht. Es bringt mich trotzdem heimlich zum Lachen.

Und dann manchmal glaubt man sogar jemanden aus der Vergangenheit wiederzuerkennen in einer offensichtlich unbekannten Person. Fast das gleiche, suchende Schimmern in den Augen. Die beinahe gleichen, zweifelnd schauenden Stirnfalten. So ähnlich das Lächeln dieses nicht Fremden, sondern neu Gefundenen.

Und es fühlt sich doch irgendwie nah an. Ich möchte es dann am besten gleich per SMS dem „Original“ erzählen:

„Hey, ich hab dich heute beim HNO-Arzt auf la Réunion gesehen. Du hattest ne neue, schreckliche Frisur und den Kleidungsstil deiner Oma wiederentdeckt. … Ja, ich weiß, das warst nicht du. Aber fast.“

Du wärest sicherlich höchstens peinlich amüsiert. Ich habe dich heute fast gesehen. Es fühlt sich wirklich so an. Jahre haben wir uns nicht gesehen, und vielleicht siehst du heute auch ganz anders aus und ich hätte dich sowieso kaum wiedererkannt. Aber als ich das Gesicht der fremden Person im Wartezimmer dann länger als den Zeitraum der Höflichkeit anstarrte, bemerkte ich unformulierbare Details, die doch seine Einzigartigkeit beweisten. Es war mir erst nur unangenehm. Dann wollte ich die Zeitung lesende Person darauf ansprechen. Dann wurde ich von dem Arzthelfer aufgerufen und folgte ihm.

Es fühlt sich trotzdem weiterhin an, als hätte ich dich fast gesehen, obwohl ich dich weiterhin, wie jeden Tag, gar nicht gesehen habe. Das musst du nicht wissen. Und es rumort in mir, dass ich es weiß, oder nicht genau weiß.

Nicht jede Assoziation bleibt liegen auf dem Strand meines inneren Paradieses. Mein Vergleichen mit der Vergangenheit bleibt meist nur die sentimentale Sehnsucht nach meiner Kindheit, oder Jugend, oder dem Reich der Märchen. Und ich schreib dir dann besser keine SMS.

Doch war das Erkennen meiner Wirklichkeit jemals etwas, das auf Wahrheit basierte? Oder lauf ich da mein Leben lang schon willentlich einem Trugschluss hinterher? Ich freue mich schon immer, wenn ich was wiedererkenne. Erkennen wird belohnt. Das sagt mir täglich mein Gehirn, das sagte mir auch die Schule. Aber irgendwo muss das doch angefangen haben? In einem Land vor Schule, Hirnforschung und Bewusstsein.

Wo und wann war das originale „Vorher“? Zumindest ein einzelner Moment muss doch zum Aufbauen da gewesen sein, der sich nicht auf etwas anderes beziehen konnte? Oder nicht?

Wann war dieser initiale Moment meiner Ich-Werdung in Abgrenzung zum Alles, und damit auch zum Anderen und Fremden?

Die langen Entwicklungsphasen vom Kleinkind bis zum jungen Teenager sind viel zu fließend und individuell, um eine Basis erkennen zu können. Auch die Idee von einer Basis meiner Assoziationen ist wahrscheinlich realitätsfern. Erinnert mich aber an den Ursprung des ganzen, verdammten Universums.

Alles soll aus einem unendlich kleinen, unendlich dichten Punkt entstanden sein? Das ist so wohl kaum fassbar, zumindest nicht für etwas so niedriges, weil sinnlich gefangenes, wie einen Menschen. Aber vielleicht ist die Antwort auf die Basis unserer aller Welten auch fließender als vorerst vermutet?

Während ich so über Schöpfung sinniere, sehe ich eine handflächengroße Spinne ihr riesiges Ei mit sich rumtragen – im Wohnzimmer. Zum dritten Mal sehe ich das hier. Ich bin ähnlich fasziniert, als hätte ich mal wieder eine Giraffe – im Zoo – gesehen.

Nach dem Schwimmen heute im Meer hatte ich versucht, die Fische bei den verblichenen Korallen zu fotografieren, die ich aus „Findet Nemo“ kenne, um die Bilder dann meiner Familie und so zeigen zu können. Der Strandausflug ist immer noch schön, aber mittlerweile fast wie Alltag. Fünf Monate auf dieser Insel genügen schon, damit ich vorher Unglaubliches normal finden kann. Jetzt habe ich wieder Lust auf Veränderung, und das bedeutet zum ersten Mal: Deutschland.

Lahm.

Und doch irgendwie süß.

Wieder Nähe schätzen, anstatt Fernes zu suchen.

Und ich freu mich auch, die Rituale, die ich aus der Zeit der Quarantäne gewonnen habe, mitzunehmen. Ein morgendlicher Rahmen, der mir jeden Tag Struktur, Kraft und auch Verständnis für den Abend zuvor gibt, egal wie unmotiviert und müde ich mich aus dem Bett schäle. Und jedes Mal, wenn ich das Gewohnte, also die kalte Dusche, Kanne Tee und paar Fitness- und Yogaübungen, geschafft habe, weiß ich umso besser, dass ich den Rest des Tages umso freier gestalten kann.

Wenn mich morgens etwas an den Ritualen gehindert hat, war meist der ganze Tag ein Chaos. Was auch manchmal okay ist. Besonders am Wochenende. Unter der Woche musste ich mir abgewöhnen, abends nicht immer noch eine weitere Folge „Irgendwas auf Netflix“ zu gucken. Jetzt gestehe ich mir auch mal abendliche Langeweile zu.

Ich lerne langsam, mit mir selbst klarzukommen. Dazu waren die Ausgangsbeschränkungen ein guter Arschtritt.

Mein Vater und ich scherzten zwar manchmal, ich sei „gefangen im Paradies“, aber in Wirklichkeit habe ich mich nicht einmal so gefühlt hier. Manchmal habe ich mich halt wie auf einer tropischen Insel gefühlt. Und im kühlen, bergigen Inneren der Insel hat mich das Klima und die Vegetation an die Alpen erinnert. Und dazwischen und meistens habe ich Alltag gefühlt.

Einkaufen gehen.

Maske aufziehen.

Bus fahren.

Warten.

Lesen.

Musik hören.

Zähne putzen.

Und Einsamkeit.

Und dann wieder Trost in meinen Ritualen und Passionen gefunden.

Mein Alltag, la vie quotidienne, bleibt gerade so besonders genug, dass ich die Motivation zu den Morgenritualen nicht verliere und gerade so langweilig genug, dass ich nicht vergesse, dass ich es hier mit mir selbst zu tun habe – und nicht mit irgendeinem paradies-vernarrten Helden auf einer selbstgezimmerten Bühne. Ich bau auch manchmal scheiße. Ich töte mal versehentlich einen Gecko oder auch extra die Tigermücken.

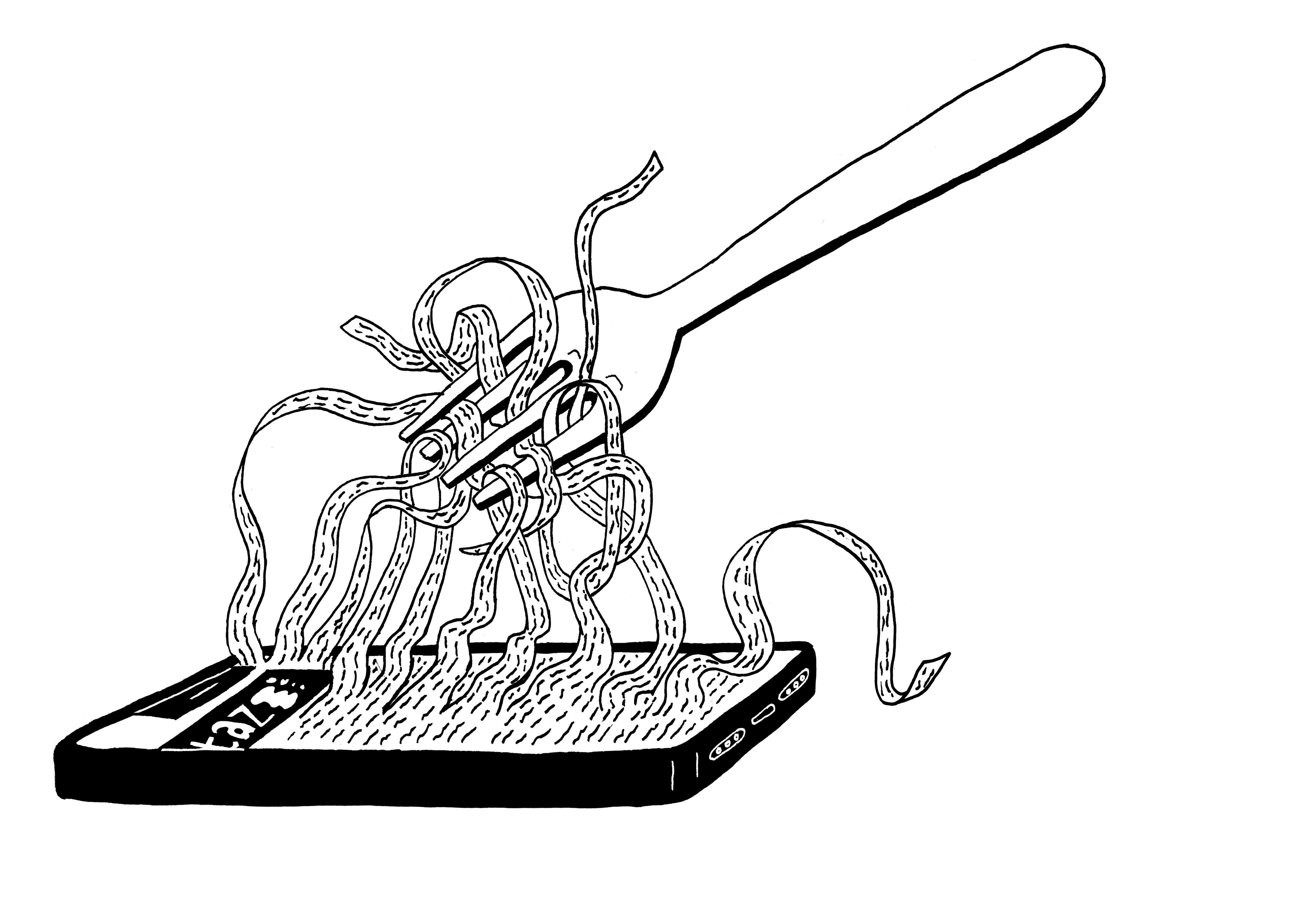

Die unwiederbringliche Dezimierung der Biodiversität bremst nicht ab. Nicht einmal in Zeiten pandemischen Fast-Stillstands. Man schaue zum Amazonas. Flächenbrand für mehr Fleischverzehr. Es wird weiterhin immer mehr konsumiert. Und nicht nur Materielles, sondern auch Ideen, Träume. Auf Bildschirmen, in unseren Köpfen.

Aber auch der Amazonas und la Réunion sind viel mehr als ferne Orte der Vorstellungen.

Sie sind auch ein Hier, und ein Jetzt.