Ein halbes Jahr Berlin-Abstinenz, und wie aus dem Nichts per Anhalter wieder in Neukölln. Ich komme zum ersten Mal maske-tragend am U-Bhf-Hermannplatz an. Und es ist immer noch so dreckig hier.

Warum ist das beruhigend?

Und es ist immer noch laut.

Das ist irgendwie immer noch nicht beruhigend.

Ich gehe die Treppe rauf. Auf Aufzügen fühle ich mich langsam und unmobil. Heut Abend ist es besonders laut hier. Wieder irgendeine kleine Demo, an der man wahrscheinlich eh einfach vorbeiläuft, weil der spontane Bezug (leider) komplett fehlt.

Da steht stramm Polizei rum. Stabil schwankend zwischen den Standbeinen. Die Dämmerung ist sommerlau und windig. Der Verkehr ist gar nicht so doll wie erinnert. Aber von der Demo donnert mir überraschend hipper Techno ins Gesicht. Und eine überraschend kleine Menge tanzt. Entweder darf die Crowd nicht größer sein wegen der neuen Standard-Erklärung: Corona … oder das Demo-Motto ist irgendwie…

Auf dem Techno-Bus steht neben einem PEACE-Zeichen FREEDOM PARADE.

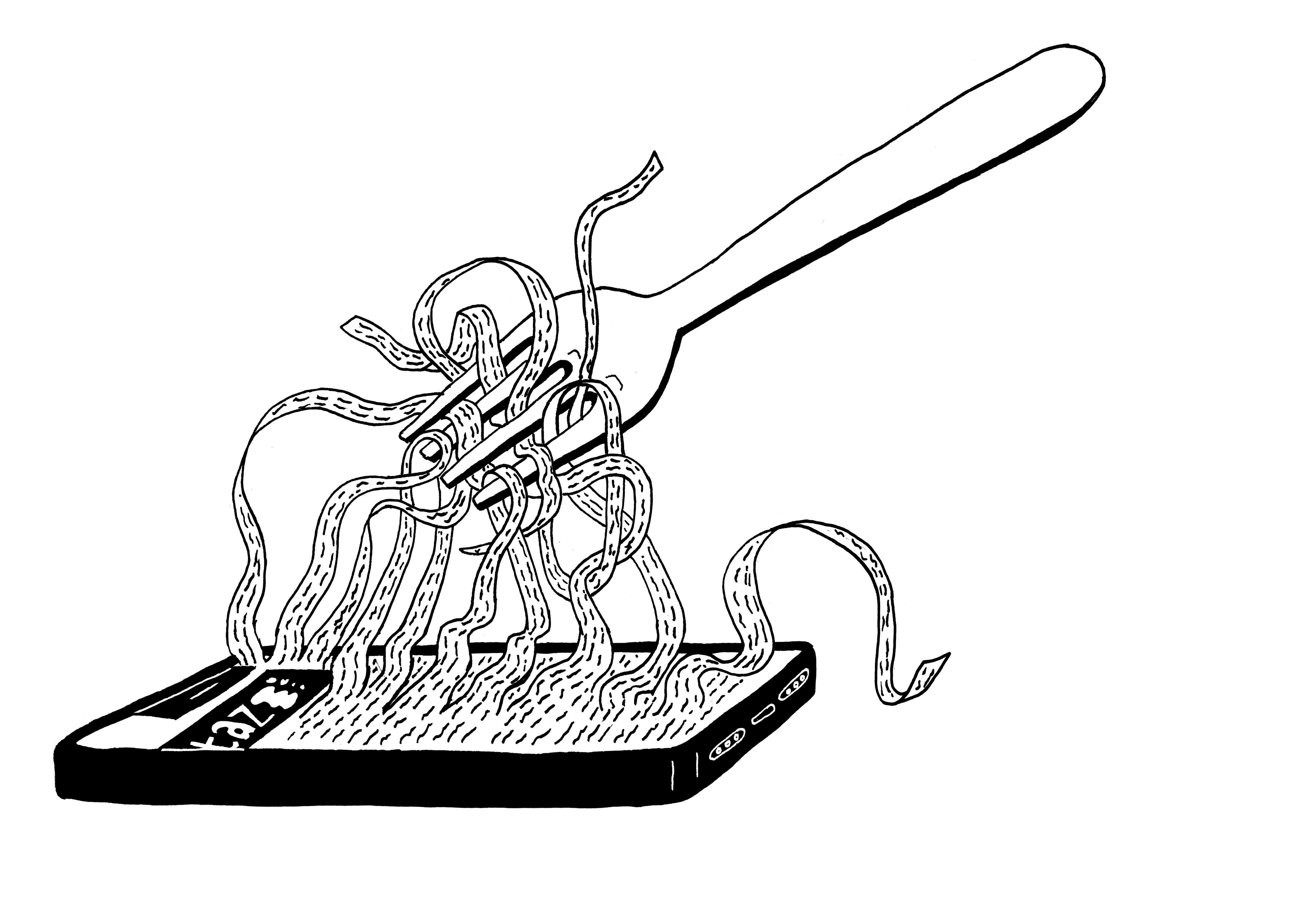

Sofort ist mir die Sache nicht mehr geheuer. Der Begriff der Freiheit hat neuerdings eine merkwürdige Konjunktur erlebt – soweit es mir zumindest meine personalisierte Facebook- und Mozilla-Pocket-Seite mitgeteilt haben.

Auf einem Pappschild lese ich „Wir sind alle eins“. Die Crowd sieht auch irgendwie nach Freigeist aus. Und jung, aber nicht sehr, und irgendwie unlocker. Die Pseudo-Hippies sind enttarnt. Ein Mann mit Megaphon sinniert kurz vom Missbrauch aller Grundrechte und der Nicht-Akzeptanz einer neuen Normalität. Alles also wie früher? Und dann bollert der Techno wieder.

Weißt du noch damals, vor Corona, als noch jede Woche ein fetter Rave war?

Ich stehe erstmal rum und guck mir das Ganze noch etwas an. Mir läuft ein Schauer über die Schultern beim Anblick dieser maskenlosen Truppe. Bunt angezogene, aber ausschließlich weiße Gesichter, die wahrscheinlich einfach gerade ihr zweites Zuhause innerhalb der Club-Kultur vermissen.

Für mich erzählt der lebensfrustspuckende Hermannplatz eher andere Geschichten. Pappschilder in deutschen wie arabischen Buchstaben. Traurige und wütende Gesichter. Flaggen in grün, gelb und rot, die irgendwie halb verboten sind. Stimmchöre und massenhaftes Pfeifen nach Frieden und Freiheit, von und für Kurden, Palästinenser, …

Eine Freundin ruft an. Wir treffen uns an der Sonnenallee. Ich laufe weiter.

Der Freiheits-Begriff wird also neuerdings zum Kampfbegriff für privilegierte Weiße, denen Kampf so fremd ist wie die südlichen, die sie trotzdem touristisieren?

Der Hermannplatz bleibt eine ungemütliche, dreckige Jogginghose, die keiner waschen will und trotzdem von (zu) vielen getragen wird.

Als ich in meinem alten Kiez ankomme, wird mir mein immer noch reisender Geist sehr bewusst. Die Bewegungsfreiheit eingeschränkt von Betonklötzen und Spritschleudern. Aber da ist eher ein uneindeutiges, wohliges Gefühl.

Ich hatte es fast nicht für möglich gehalten, aber ich freu mich richtig alles hier wiederzusehen.

Ich laufe am Reuterplatz vorbei, immer noch alle lustig am cornern. Pfützen auf grauen Gehwegen spiegeln mir meine altbekannten Augen. An einem chaotisch mit Graffitis geschmückten Haus schaue ich hoch auf die Fenster im zweiten Stock.

Dahinter lag eine Welt meiner persönlichen Idylle. Die Fenster jetzt geschlossen. Bunte, leichte Vorhänge verschleiern das Innere. Und doch führt mich nur der Anblick ins Innere der Wohnung.

Die knarzende, waldgrüne Tür öffnet sich. Beim Eintreten begrüßt mich ein Geruch von Meer und Blumenwiesen. Du hattest gerade geduscht. Und manchmal hattest du schon Tee gekocht.

Ich stehe mit meinem Reiserucksack auf der Straße und rieche den Raum, wo du gerade nicht bist. Du bist wieder auf deiner Insel. Ich bin wieder in der Stadt, die mich nicht grüßt. Und doch starren sie und ich uns gegenseitig an.

Meine Füße laufen weiter und ich schaue an den Häusern nach Umsonst-Kisten, wo ich schon viele Bücher fand, die ich wahrscheinlich nie lesen werde. Ich komme zum Book-Store von dem herrlichen Briten Bruce, der die queere Szene auf seinem Schaufenster besonders willkommen heißt. Meine Augen scannen die Titel einer – wie auch damals – erlesenen Auswahl an internationalen Romanen, die ich fast alle irgendwann mal lesen würde.

Wenn mal mehr Zeit übrig wäre. Jetzt gerade nicht.

Direkt nebenan ist meine alte WG. Ich schaue hoch zu „unserem“ Balkon. Irgendwie fällt mir hier kein Geruch ein. Aber viele Bilder. Das Licht in deinem Zimmer scheint, liebe alte Mitbewohnerin. Ich überlege noch anzuklingeln, aber ich lasse es. Ich bin ja verabredet.

Die Bars und Restaurants hier am Landwehrkanal sind dicht bevölkert. Die Welt unter Hygienemaßnahmen wie ein Gerücht oder zumindest weit weg. Ihr lächelt und lacht. Und esst. Und betrinkt euch. Langsam.

Und die Bäume am Kanallauf nebenan rascheln im noch schüchternen Gewitterheranziehen des frühen Abends. Die Sitzbänke am anderen Ufer sind gefühlt noch voller als „sonst“.

Wer seid ihr alle? Seid ihr hier zuhause? Oder ist das hier alles nur Urlaub?

Als ich ich an den laut quasselnden Gruppen vorbeikomme, halte ich etwas Abstand. Ganz klar ist mir nicht, ob mich diese kleinen Feierabendversammlungen so befremden, weil ich so lange nicht hier war, weil ich so lange nur kaum weiße Gesichter gesehen habe, oder wegen … Corona halt.

Ich zweifle mich durch diesen Spaziergang durch und komme bald zur Sonnenallee. Es riecht erst nach Shisha, dann nach Falafel und meine erwachsen gewordene Nostalgie gibt wieder einen aus. Ich stoße an mit dem kleinen Kreis an Leuten, die hier einen Geburtstag feiern. Die engen Freunde werden umarmt. Die Restlichen werden bewunken oder kriegen eine lässige Ghettofaust.

Jeah.

Endlich kein spießiger Händedruck mehr. Ich erzähle Menschen davon, wie auch les Bisous, die Begrüßungsküsschen, in meinem letzten Zuhause so plötzlich wegfielen. Was mir auch irgendwie recht war. Das französische Übersee-Department von la Rèunion mit seiner traditionell-sexistischen französischen Begrüßung, die nur unter Kerlen keine Anwendung findet, hat bei mir einen bitter-süßen Nachgeschmack hinterlassen. Mehr süß schon. Geschichtenerzählende Gesichter, warme Herzlichkeit unter heißer Sonne.

Und dann schimmert doch der Kolonialismus überall bitter hindurch. Macron sinnierte 2016 ernsthaft, la Réunion aus Frankreich rauszuschmeißen, die Insel aufzugeben. Das Volk der Créolen rentiere sich nicht mehr für Paris. Wohin fließen all die Subventionen in den indischen Ozean? 40% der Einheimischen leben unter der Armutsgrenze.

Was haltet ihr davon, meine lieben Partygäste?

Keiner kennt sich genug aus. Und keiner maßt sich eine Antwort an. Vielleicht gut so. Ich hab nur kurz die Stimmung gekillt.

Jeah.

Seit ich zurück bin auf altbekanntem Staatsgebiet ist so viel so auffällig deutsch. Ich auch. Oder zumindest einige Teile. Merde.

Besonders fällt mir das immer außerhalb dieser Grenzen auf. Wenn reisend auch meine inneren Grenzen täglich mehr verwischen. Fern meiner (verhältnismäßig mäßigen) Strukturiertheit und dem Hunger nach Planung und Kontrolle.

Im globalen Süden hab ich entspannt auf den 15 Minuten verspäteten Bus gewartet. Hier sind mir auf einmal wieder schon 7 Minuten zu viel, obwohl ich noch gar nicht richtig angekommen bin.

Da meckert „das Deutsche“ in mir.

Kacke.

Berlin heitert mich aber trotzdem in undefinierbarer Weise wieder auf. Meine Lippen staunen, schmunzeln und grübeln. Meine Augen sind neu und alt zur selben Zeit. Der Blick streift eine unverhältnismäßige Lebendigkeit verglichen mit dem geschundenen Weltzustand. All die hektisch festsitzenden Menschen auf Plastikstühlen mit Bier vor der Brust. All der Müll. Eine unausgesprochene Leere liegt in der Luft. Der ewig unfertige Ameisenhaufen aus Beton und Asphalt spiegelt sogleich Erinnerungen und Fremdheit.

Nur ein paar Baustellen wurden zu Neubauten umgewandelt. Und ihre noch zu weißen Wände prompt mit Sprühdosen dem Stadtbild angeglichen.

Ich bin zurück.

Jetzt könnte wer an das Gefühl denken, dass man ja nie wirklich weg gewesen ist. Das habe ich auch ein klein bisschen. Aber viel mehr hab ich das Gefühl, dass ich wirklich weg gewesen bin. Diese immerwiederneuen Augen dürfen bleiben.